Jean Guillou joue Julius Reubke, Augure

Nouvelle étape de notre promenade dans le catalogue d’Augure, label dédié voire dévoué à la promotion du travail protéiforme de Jean Guillou. Jusque-là, nous avons évoqué quatre facettes de cette figure de l’orgue :

- le récitalier récidiviste,

- l’improvisateur synesthésique,

- l’organier interprète et

- l’organiste nomade.

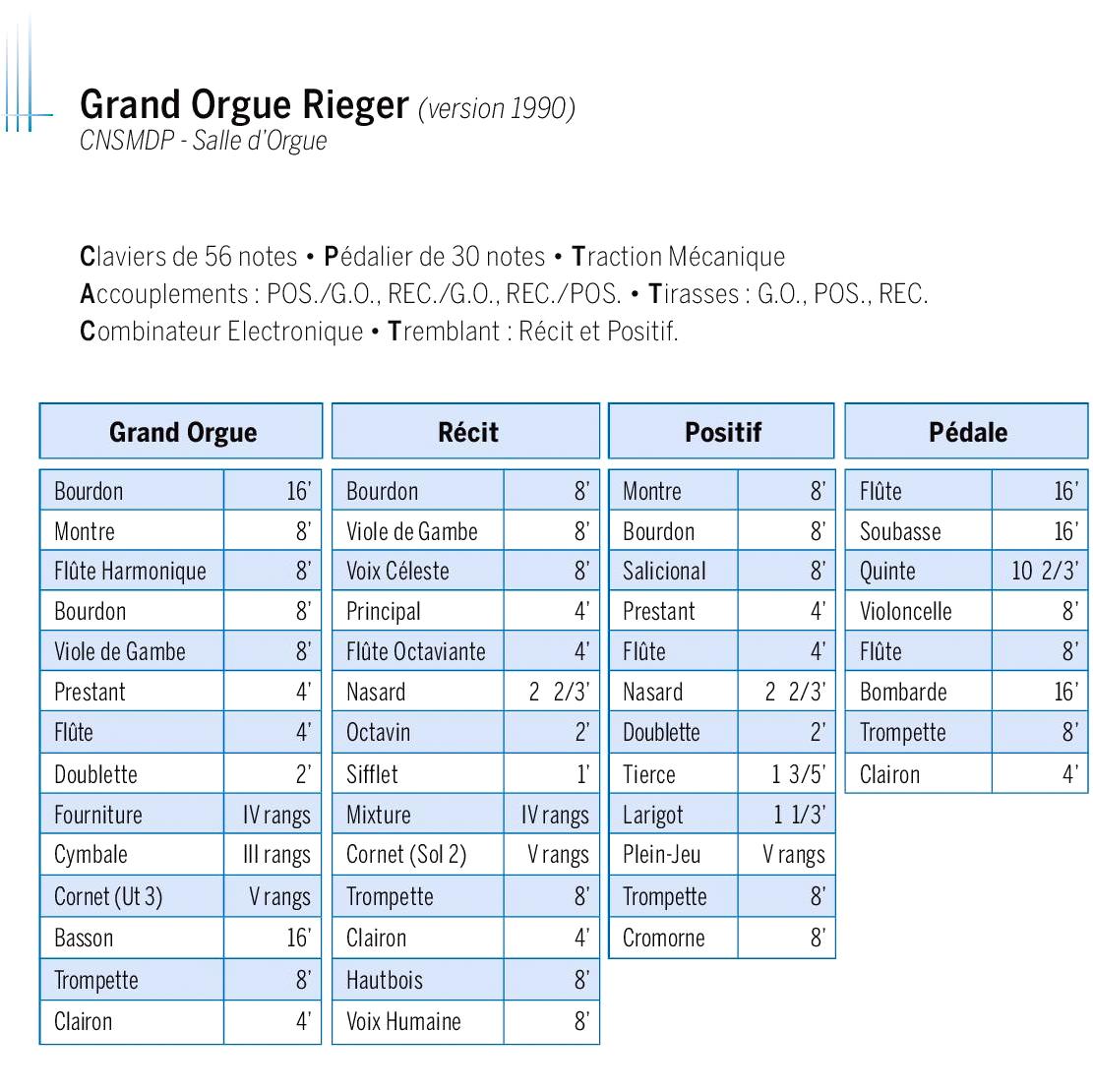

Voici le temps du multi-instrumentiste. En effet, le 18 mai 1991, Jean Guillou donnait un concert au CNSM de Paris. Au programme, ses Jeux d’orgue, créés en 1978, puis tout Reubke, donc la Sonate pour piano (ici, un Fazzioli) et la Sonate pour orgue (ici, un Rieger), le tout assaisonné par une improvisation finale au piano. Le disque chroniqué ce jour, que l’on peut acquérir pour dix euros par ex. ici, suit ce concert en excluant le premier morceau afin de centrer ce souvenir sur Julius Reubke, compositeur que Jean Guillou n’a eu de cesse de chercher à promouvoir. De la sorte, la performance promise est double : performance musicale, car l’interprète ne va pas manquer de notes à jouer ; et performance technique, puisqu’il s’agira de jouer d’un clavier à marteaux et d’un clavier à tuyaux. Un tel défi, pimenté d’une unique prise live maximisant les risques donc, potentiellement, les frissons, aiguise l’appétit des ouïes.

L’orgue du Conservatoire de Paris. Photographie : Ferrante Ferranti, reproduite avec l’autorisation d’Augure.

La Sonate pour piano

Construite en un bloc mais articulée en deux pistes, ici, pour faciliter l’audition (Allegro maestoso, 20’, Allegro assai, 8’30), l’œuvre signale d’emblée sa monstruosité magnifique : en deux mesures et demie, toute l’étendue du clavier est sollicitée. Des volées de triples croches rayent la partition ; des octaves parallèles synchronisent les deux mains ; les tonalités « à altération » s’entrechoquent, passant de si bémol mineur à fa dièse majeur… pour quelques secondes, mais selon une alternance qui va structurer la pièce ; des rythmes pointés cherchent d’étranges apaisements dans des notes tenues que des septolets, joués à l’unisson, défient – le musicien s’amusant à accentuer d’incongrus mais pétillants rythme et harmonie jazzy (1’36). Grâce à une prise de son ici remarquablement restituée, on apprécie d’emblée, plus que la virtuosité, indispensable et magistralement dispensée, deux qualités patentes et battantes : la capacité à rendre tant l’emportement du discours que la clarté du propos, vitale dans les passages « dolce e con espressione », nécessitassent-ils trois mains (deux pour jouer à l’unisson thème et accords, une pour poser la basse)… donc un usage fin de la pédale.

Dans les colères inversées associant les doubles descendantes et les triolets montants, Jean Guillou accentue derechef le swing en privilégiant l’inégalité du motif ascendant (première croche pointée et accent sur la troisième), donnant ainsi, par cette lecture fantasmée, une énergie folle à ce qui aurait pu n’être qu’un égrenage de notes brillant mais scolaire. De même, refusant les effets trop massifs, l’artiste se complique la vie pour le plaisir de son auditeur en réussissant un crescendo uniquement sur les octaves pointées tout en maintenant un pianissimo délicat dans les doubles aiguës qui répondent au grondement (7’16). Tandis que le récit musical pivote autour d’un même matériau alternant fureur inquiète, récitatif et reprise du thème, l’exécution donne de la vie, du punch, de l’angoisse stimulante à ce schéma, avec les excès propres à l’interprète : peu de pianissimi généraux, plus de notes staccato qu’indiquées sur la partition « parce que sinon ce serait trop facile », sans doute, décalage calculé main droite – main gauche lors de certaines transitions (18’37, 19’33…). En un sens, l’hurluberlu aurait tort de se gêner : grâce à des doigts de fer plus que de fée, et à l’aide d’une main très sûre (les réflexes pour les sautes d’octave autour de 10’29 !), l’esprit de l’œuvre rayonne tandis que la lettre est respectée par, osons être encore plus prétentieux, sa subjectivation sporadique. En effet, Jean Guillou ne sacrifie ni l’aspect élégiaque de certains adagios, ni la puissance percussive de passages ad hoc (par ex. autour de 16’35)… ni la rage qui mène l’allegro agitato ouvrant presque la seconde piste et l’emportant jusqu’au final.

Peut-être, ici, la prise de son, trop proche du piano, peine-t-elle à rendre l’intégralité de la musique – trop de notes, d’accords, de souffle pour des micros dépassés ; mais l’énergie de l’interprète comme la fougue du compositeur n’en ressortent pas amoindries, l’artiste lui-même choisissant de valoriser cette fulmination spectaculaire (tenues de pédales sur les dernières mesures). Bref, une interprétation spectaculaire d’une œuvre passionnante de bout en bout.

La Sonate pour orgue

La Sonate pour orgue

Construite en un bloc mais articulée ici, derechef, en deux pistes plus pratiques pour l’auditeur (« Grave », 15’, et « Allegro assai », 6’15), la Sonate pour orgue va finir par rythmer ce site ! De fait, nous avions chroniqué jadis la version 1978 et « sulpicienne » de cette sonate du 94ème psaume, par le même interprète. Puis nous eûmes l’occasion d’entendre cette œuvre de vifs yeux, lors du récital guilloutique de Jean-Luc Thellin à Notre-Dame de Paris. Cela nous permet de nous réjouir de n’être pas le seul assistant à approximativer sporadiquement (anticipation du changement au deuxième temps de la troisième mesure, qui paraît inopportun, fi… mais semble choisi curieusement par l’artiss, gasp pour nous, puisque reproduit à la mesure 11). Plus sérieusement et moins égocentriquement, la pièce pose à nouveau l’exigence dès son narthex. Les notes envahissent l’espace disponible d’emblée, du 1Db au 4Ab à la mesure 7 ; et Jean Guillou semble électrisé par l’énergie démesurée que la pièce lui réclame. Provoqué par les points suggérant un staccato, il sautille sur des fortissimi, se dégageant de presque toute mesure.

L’avouera-t-on, au risque de froisser ses nombreux aficionados ? Cette liberté très guilloutique nous paraissait mieux venue car, croyons-nous, plus contenue, dans la Sonate pour piano qu’ici. Elle tente néanmoins d’apporter une réelle interprétation de la partition, jusque dans la registration. Ainsi, où il est inscrit « Flöte oder Harmonika », juste avant le Larghetto, l’interprète opte pour manière de Cromorne – on le réentendra, par ex., en lieu et place de la « Viole de Gambe » stipulée, à 3’25, et en substitution de la « Trompete » exigée en 4’13. L’interprète invente de nouvelles inégalités entre les croches, susceptibles de deux estimations : on les pourra apprécier dans la mesure où elles renforcent les contretemps, ou l’on regrettera leur présence car la surenchère dont elles participent diluent lesdits contretemps. De même, par endroits, consulter le texte laisse au choix imaginer que l’artiste bénéficie d’une édition personnelle ou que certains passages semblent avoir été aménagés – jamais par facilité, mais parfois curieusement.

C’est bénin car, d’une part, il n’est pas certain que la meilleure manière de juger un concert soit de le faire avec les yeux rivés sur la partition ; et, d’autre part, l’artiste, malgré un orgue sonnant peu profond, rend avec gourmandise les tensions qui agitent la partition – voilà, et de fort loin, le principal. Ainsi, pour un vrai virtuose, le long passage agité qui s’achève vers 9’33 est un pur plaisir dont il peut faire gouleyer son auditeur, même si ce néologisme ne veut rien dire. En dépit d’un tremblant plutôt disgracieux, à notre goût, qui dégoulinera sur la partie calme suivant, le decrescendo est fort bien amené itou. La prise de son n’est sans doute pas parfaitement adaptée aux passages les plus sourds de la partition, mais les adorateurs de l’interprète attendront singulièrement l’Allegro assai pour s’extasier.

Dès le début de la redoutable fugue, piste 4, Guillou fait du Guillou : ça tressaute bille-en-tête, ça staccatote l’énoncé du sujet à la guise de l’interprète, ça registre très personnel. Si, quand on n’est pas un adorateur béat (ou un assez fin connaisseur, l’un n’empêchant pas l’autre), l’on fait abstraction des fantaisies paraissant excessives sans paresser, on saluera les doigts déliés du sexagénaire, lancés à toute berzingue dans la course folle du finale – pas pour crâner, juste parce que la partition l’exige. Cela n’exclut pas des effets de registration étranges mais délicats (2’16) quoique limités par l’instrument (pas de 32’ au pédalier, réclamé par l’édition de la partition – c’est le rôle de l’organiste de s’adapter à la configuration de la bestiole qu’il ploum-ploume, et Jean Guillou s’y colle plaisamment). De même, on peut se demander si l’effet de grotesque associant une registration pouët-pouëttante à un détaché inattendu ne retire pas en puissance émotive ce que l’exécution gagne en personnalité et en audace (3’25). En clair, faut-il valoriser les particularités de l’orgue au détriment de l’œuvre, surtout à un moment aussi crucial ? Ou faut-il inventer de nouvelles couleurs quand, comme Jean Guillou, on a dû si souvent jouer cette composition phénoménale ? De notre petit point de vue, cette fin en mineur, qui se termine par une dernière appropriation de l’interprète afin d’amener l’accord final, ne nous pousse pas à répondre par l’affirmative. Reste une interprétation solide et subjective d’une œuvre que l’on a entendue plus vertigineuse mais qui trouve ici son défenseur par excellence, aussi digital que mental.

L’improvisation

Cet hommage pianistique à Reubke s’ouvre en pointillé. Des notes scintillent çà et là sur le clavier, se frôlent par le jeu de la pédale de sustain puis se cognent les unes aux autres, feignant de s’apaiser pour mieux se précipiter en retraversant le clavier à toute vitesse. La même séquence, harmonisée, refait surface, semble s’évanouir mais, collée dans le mezzoforte, virtuose à nouveau (du verbe “virtuoser” qui donne “je virtuose, tu virtuoses, nous virtuosons, ils ou elles virtuosèrent, que je virtuosisse”, etc.). Elle est résolument incapable de rester contenue dans une demi-teinte. Pendant que l’aigu et le suraigu guirlandent leurs notes (du verbe “guirlander” qui donne, etc.), médiums et graves assurent une assise harmonique rageuse, martelée. La mouche de l’inspiration se cogne alors contre les limites de verre du piano. Trilles et coups de massue s’interpénètrent et tendent même à se neutraliser en s’aspirant vers le néant (4’13). L’aigu risque alors quelques dernières propositions, mais ces hypothèses s’évanouissent dans le silence et les applaudissements, comme si étaient ainsi esquissés, dans les mêmes pointillés qu’au début, les possibles impossibles d’un compositeur mort à 24 ans.

En conclusion

Idéal pour découvrir le Jean Guillou pianiste, et ça rigole pas, ce disque est sans doute le seul à oser faire entendre, par un même interprète, les deux chefs-d’œuvre de Julius Reubke., réservés aux musiciens à la fois foufous et hors du commun. Quoi que chacun reste libre d’apprécier les guillouteries semées çà et là, notamment dans la Sonate pour orgue, le résultat est, par ma foi, à la hauteur du défi : impressionnant, intéressant et, souvent, émouvant.