Jean Daetwyler, Pièces pour solistes et orchestre, VDE-Gallo

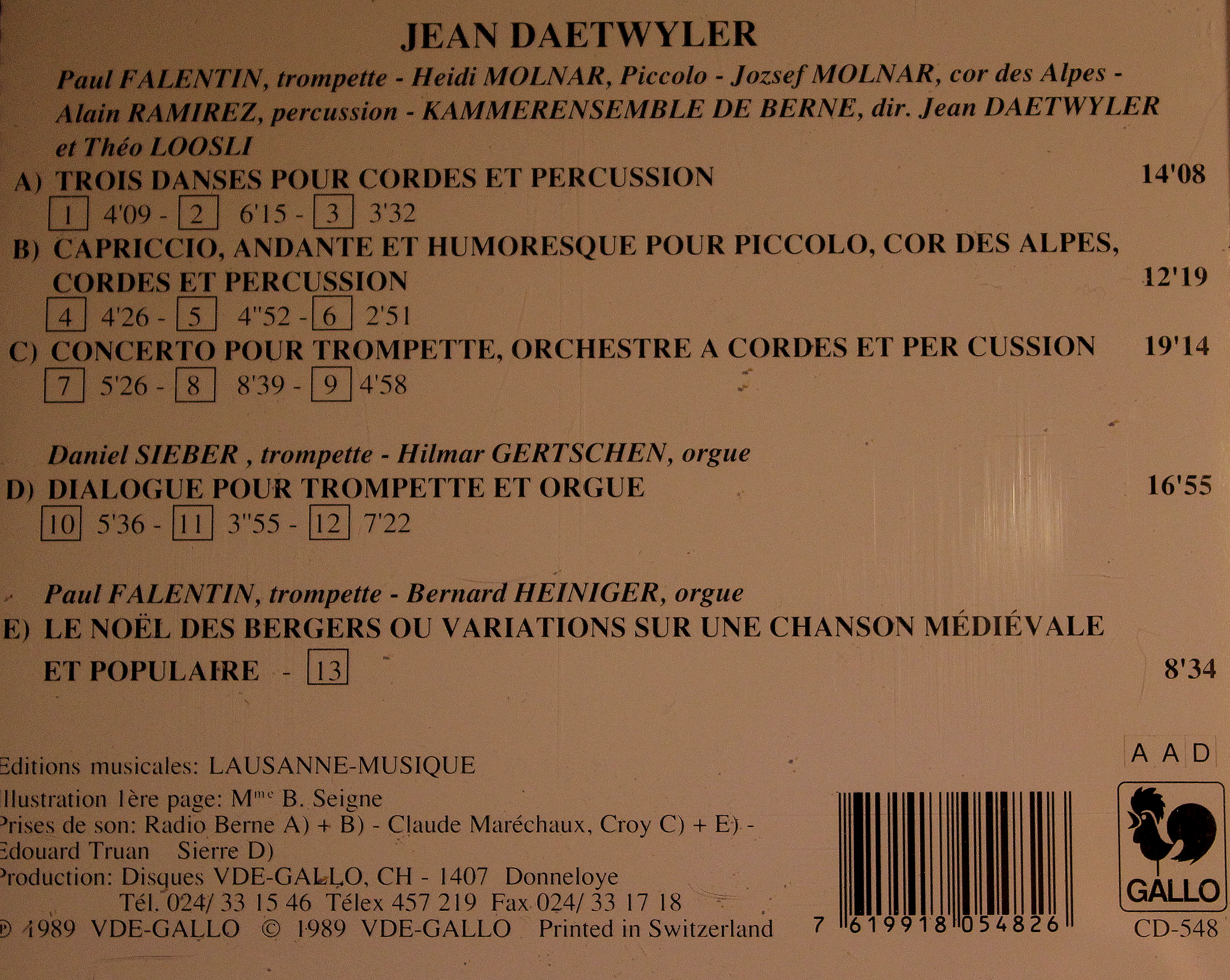

Eh bien, soit, afin de dissimuler notre inculture, faisons diversion et reconnaissons-le d’emblée : ni le design extérieur, ni les fautes de frappe apparentes sur la quatrième d’époque en Times New Roman (absence d’espaces fines avant les « : » ; confusion entre les apostrophes de la minute et des secondes sur les parties B et D ; espace en trop, c’est quand même puissant, entre PER et CUSSION, etc.), ni la composition ou les sornettes émaillant le livret (du type « la formation trompette et orgue est rarement employée », p. 7, gâ ?), peut-être du compositeur – on le redoute après une semonce aussi prétentieuse – mais non signé, n’émargent dans la catégorie des produits que l’on pourrait désigner, ne serait-ce que pour faire caguer les féministes stupides, sexy. En revanche, le projet de découvrir Jean Daetwyler (1907-1994), un compositeur et chef d’orchestre que notre ignorance crasse et franchouillarde tenait sous son boisseau, dans un programme varié dirigé pour partie – sans précision – par le compositeur en personne, voilà qui donne assez envie pour oublier promptement le packaging vintage, comme qu’on dit en bon français hexagonal.

Le disque débute par les Trois danses pour cordes et percussion (les masques, la mort et les bergers dans la montagne, 14’). La Première danse se jette dans la bataille avec des cordes d’abord à l’unisson et des tambours en soutien tonique. Un premier break autour de triolets laisse augurer d’une harmonie plus riche. Timbale discrète et wood-blocks aiguillonnent les musiciens à cordes. La chaleureuse prise de son de la radio de Berne peine hélas à restituer l’ensemble des interventions d’Alain Ramirez, seul percussionniste nommé, quand les violons jouent en tutti. Tant pis : après le passage moins vif, la partie A revient sur le devant de la scène pour secouer avec force le taedium vitae que seule notre volonté de nous accrocher au « larvatus prodeo » socialisant nous permet de vaincre… en apparence.

La Deuxième danse fait avancer sur un rythme de procession funèbre des glissendi, tremblements et motif récurrent repris et amplifié aux cordes graves (non, ce n’est pas de l’anglais – si, grave, tombe, bref). Avec les percussions et des dialogues pizz-arco, l’affaire s’emballe et devient moins symbolique qu’inquiétante. Puis la marche reprend, se brise au profit d’un violon solo allant chercher dans les hyperaigus une impossible solution : la marche reprend, lourde et ensuquante, désormais plus fataliste que terrible. La Troisième danse vise à « exprimer les sensations rudimentaires d’une population [les bergers de haute montagne] encore en contact direct avec la nature sauvage ». Cloches, tutti puis contretemps poussent les violons à être aussi agressifs que des mandolines réveillée trop tôt. Le dialogue entre cordes et percussions avive la brève tension (3’) entre les partenaires résolument hostiles avant une coda formelle mais énergique. En somme, une gourmande mise en bouche appuyée sur un savoir-composer incontestable et un investissement patent des interprètes… en dépit d’un montage pas toujours très discret (piste 1, 1’20 ; piste 2, 4’29, par ex.).

La Pièce pour piccolo, cor des alpes, cordes et percussion (12′) s’annonce comme la plus pittoresque du lot. Et, non, ça n’a rien de raciste, mais que celui qui a coutume d’entendre de la musique savante pour cor des alpes – oui, je sais, pas exceptionnel, Leopold Mozart, Richard Strauss, tout ça tout ça, il n’empêche, je ne faraude, boum, point – me jette le premier quolibet (dont je n’aurai que faire, mais si ça peut lui rendre service, bienvenue). Dans le Capriccio, les cordes ambiancent d’emblée ; les Molnar – Heidi au piccolo, Joszef au cor – répondent aussitôt par une sonorité spécifique, incisive pour l’instrument suraigu, précise et sereine pour l’acolyte incongru – on est rassuré par la friabilité de la note esquissée à 1’28, tant on s’étonne en ignare que l’on puisse sortir des sons aussi justes et pertinents d’un tel instrument (oui, cette fois, c’est clairement raciste, mais ce genre de stigmatisation devrait presque passer).

Le caprice devient martial, avec impressionnantes sautes d’octave de la vedette, ponctuellement doublée par les violons en pizz comme sa collègue. Un solo de piccolo enclenche une réponse du cor puis, joliment harmonisée, de l’ensemble jusqu’au final attendu. L’Andante s’amorce sur la même note (à l’octave) que la dernière du caprice, prolongeant l’étonnement qui saisit l’auditeur. Le cor étale une plainte qu’étayent les cordes graves. L’orchestre prolonge cette lamentation. Une humeur guillerette surgit au mitan du morceau, permettant aux violons d’exprimer leur juste lyrisme avant que la rythmique du cor, au souffle impressionnant, ne rythme puis n’apaise le mouvement, à l’aune de son titre. L’Humoresque finale pétarade grâce à une colère de xylophone à laquelle le cor répond aussi sec qu’un cuivre habituel. Le piccolo lui fait écho, armé d’un orchestre de pizzicati avant de dialoguer brillamment avec son acolyte puis avec le xylophone. Comme annoncé par le livret, c’est simple mais finement fait ; c’est joyeux et savamment orchestré ; bref, c’est original et fort aguichant.

Le Concerto pour trompette, orchestre à cordes et percussion (19′), par son titre même, s’annonce plus sérieux. Pourtant, le livret prévient : on va commencer sur un tango et finir sur une passacaille, nous voilà prévenus. Dès le premier mouvement, xylophone et cordes font corps contre la star, incarnée par Daniel Sieber. Ce sont les cordes en pizz qui lancent l’esprit tango (0’49) avec une malice très Ennio Morricone. Le xylophone remet le mouvement d’aplomb (2’18), encouragé par les archets. En ternaire, la trompette commente avant de se glisser en contrechant de ses comparses, fût-ce à l’unisson du xylophone. Un moment d’élégie violonistique n’y peut mais : tout doit se finir en simplicité avec trompette-qui-cadence et xylophone.

Le deuxième mouvement se présente comme “une méditation sur un bruissement de cordes qui imite la nature ». Sur un ostinato des cordes graves, les violons imitent un lent balancement éolien superbement harmonisé, auquel répond la trompette bouchée. Un nouvel épisode, rythmé par le triangle, interrompt ce dialogue paisible. Les violons sont en ostinato. Les contrebasses répondent. La trompette westernienne rétorque en dialogue, semble-t-il, avec les violoncelles. Un troisième événement prompt et ternaire marque le mitan du mouvement. La trompette virtuose se met à l’unisson de cette fête populaire en rappelant le thème initial. Cordes et wood-blocks rythment la progression qui finit par s’apaiser. Un quatrième événement, avec triangle, évoque, en symétrie, ce qui se passa tantôt. Par contraste, les violons 1 jouent la timidité en évitant de sonner avec justesse (6’38), la trompette morriconienne conclut le mouvement avec sa maîtrise chaleureuse, habile (respiration judicieuse à 8’24) mais sans mièvrerie.

Le troisième mouvement est agressé par les wood-blocks et les contrebasses en pizz, rejoints par le groupe violons coll’arco + trompette. Le détaché du soliste impressionne par sa solidité ; le savoir-faire du compositeur brille en installant une tension joyeuse qui rend honneur à la tarentelle, dont le nom évoque pourtant une saloperie d’araignée, mais c’est pas la faute de Jean Daetwyler, faut bien le reconnaître. Cependant, au mitan (ben non, c’est pas ma faute si je réemploie le mot, le compositeur semble concevoir avec précision la moitié de ces pièces) du mouvement, la partition déjoue les attentes. trompette roulante, wood-blocks troublants, cymbale mystérieuse, peaux dérangeantes : excellente idée qui prend le contrepied d’une musique habile “mais facile » afin de montrer le son en construction. Le tango revient, avant que la tarentelle n’emballe la chose dans un finale consensuel à souhait. Dès lors, on apprécie dans cette pièce l’association entre maîtrise compositionnelle et p’tite part personnelle qui sourd çà et là.

Le Dialogue pour trompette et orgue (17′) en trois mouvements associe Daniel Sieber à Hilmar Gertschen. La prise de son s’embourbe dans la réverbération, qu’un orgue, non cité mais très peu gracieux, peine à aérer. L’écriture guère organistique de l’accompagnement ne sert guère ni le soliste, ultra réverbéré par l’acoustique de l’église, ni le ploum-ploumeur étouffé par une partition, pardon, sans intérêt. Les timbres ingrats de l’instrument tuyauté ne valorisent pas davantage un premier mouvement peu attrayant. L’Allegro central propose manière de gigue promptement assagie. Les ruptures de rythme l’emportent sur la connaissance de l’orgue qui aurait permis d’écrire une partie autrement intéressante. On mentirait en éprouvant la moindre inclination pour ce piètre collage de parties, tentassent-elles de coller une habanera pour passer le temps (3’22). La mésintelligence de l’orgue sape l’admiration que devrait susciter la sérénité des interprètes. Le troisième mouvement, lent, n’impacte pas le diagnostic car l’ennui s’ajoute à la difficulté d’inventer une atmosphère à un duo dont l’intérêt nous échappe, soyons franc, totalement – le retour de la habanera quasi finale parachevant notre consternation. C’est dire si l’on redoute la suite !

Car, pour finir, nous voilà confronté au Noël des bergers ou variations sur une chanson médiévale et populaire pour trompette et orgue, avec Paul Falentin au pouët et Bernard Heiniger au braoum – un duo souventes fois enregistré par le label. Curieusement, le livret anonyme revendique une filiation à la fois mainstream et prestigieuse, associant la pièce à Dvořák, Brahms et Bartók. Cette conjuration est censée expliquer que “la musique populaire a donné naissance à un style spécial, basé sur un thème et des variations”. Une telle remarque confirme l’idée que Jean Daetwyler ou l’auteur de la notice n’a guère grenouillé près du roi des instruments. En effet, pour les organistes, notamment français, une grande partie du répertoire traditionnel d’Avent et de Noël est précisément constitué de noëls populaires capturés et ainsi développés par des musiciens d’église – rien à voir avec le folklore classicisé par les maîtres ultérieurs, et pas vraiment à voir non plus avec la concaténation rhapsodique de styles proposée par Jean Daetwyler en personne. Baste, celui qui écrit ces lignes ayant aussi fauté dans quelques-uns de ses propos, au moins, laissons là les notices et, comme feu l’excellent Calvin Russell, let the music play.

Le thème principal, énoncé en dialogue par l’orgue et la trompette, débute comme “Laissez paître vos bêtes” sans s’y réduire. L’orgue seul propose une variation sur jeu de détail avant de s’associer à la réexposition du thème réinterprété et démédiavilisé par la trompette. Le retour du thème en duo plombe la dynamique de développement mais lisibilise, et pourquoi pas, le propos, avant la coupure de 3’38, où une sorte de cromorne lance le dialogue avec la trompette bouchée. Un accord des anches perfectible (4’18, ça grince !) n’efface pas l’arrivée d’un nouveau thème (4’28), qui suscite des développements moins figés même si guère créatifs. Un dernier mouvement agite la partie (5’51), défiant la trompette (6′). C’est mignon, mais décidément pas écrit par un organophile (6’13) et monté – faut bien être honnête, selon notre oreille – à l’arrache (6’25, 6’33…). Cela n’empêche pas l’existence de moments amusants (7’26) avant le retour du thème en duo accompagné de sa coda, mais rien qui ne soit suffisant pour nous faire frétiller.

En conclusion, ce disque propose deux versants du compositeur : l’un qui paraît proche de sa dilection, entre orchestration énergique et sonorités chères à son palpitant ; l’autre qui semble plus plaqué sur ses aspirations et peine à optimiser l’usage de l’orgue. Sans doute ce coup de sonde dans le monde de Jean Daetwyler, à moitié captivant, mérite-t-il d’être approfondi, notamment chez un éditeur qui s’est richement investi pour valoriser le travail de son compatriote en cassette, vinyles et disques laser !

Pour écouter l’intégrale du disque gratuitement, c’est ici.

Pour retrouver nos 21 chroniques précédentes VDE-Gallo – Cascavelle, bim.

Pour acheter ce disque, c’est là.