Théâtre de la Porte-Saint-Martin, “Le Roi Lear”, 24 novembre 2021

Si telle lessive touti riquiqui faisait le maximum, voilà bien une proposition maousse costaud qui fait le minimum – contrairement au Shakespeare jollyen que nous entrevîmes jadis. Le Roi Lear version Georges Lavaudant / Daniel Loayza, qui finit bientôt sa série de représentations au Théâtre de la Porte-Saint-Martin dans une production du Théâtre de la Ville hors les murs, semble tenir dans ce paradoxe dont il peine à tenir les deux bouts.

Émettons l’hypothèse qu’il s’agit d’un choix artistique consistant à travailler sur le trouble, ainsi qu’illustrerait le recours aux acteurs multi-rôles : quand on voit Manuel Le Lièvre, grossièrement grimé, passer du rôle très reconnaissable du fou spécialiste de l’air guitar à celui de vieillard caricatural puis de médecin sosie de François Hollande, s’agit-il d’une économie de bout de chandelle ou d’une volonté d’interroger plus en profondeur la grande question qui relie folie, vieillesse et médecine ? Gageons qu’un peu des deux, et plongeons sans tarder dans le récit de cette soirée de 200 minutes, entracte de 10 % compris.

L’histoire

Le roi Lear se fait vieux. Il met à l’encan son royaume entre ses trois filles. Aura le plus beau morceau celle qui lui lèchera le mieux la pomme. Goneril (Astrid Bas) et Régane (Grace Seri) s’y soumettent ; la petite chouchoute prénommée Cordélia (Bénédicte Guilbert, aux faux airs de Sophie Koch) refuse l’exercice. Franchise ? Excès de confiance ? Sans barguigner, Lear, vexé de ouf, la bannit.

Gloucester (François Marthouret, facialement entre Pierre Richard Senior et Michel Sardou), son sujet plus très jeune non plus, se fait berner par Edmund (Laurent Papot, aux faux airs d’Éric Zemmour). Edmund est le bâtard de fils de pute – je cite – de Gloucester. Cet artiste de la zizanie qui en remonterait à Détritus réussit à convaincre son père qu’Edgar (Thibault Vinçon), fils officiel du duc, veut sa mort pour hériter plus vite. Edgar, trop naïf, est banni et poursuivi. Le voici obligé de se grimer en Tom, un mendiant qui commence par nous montrer sa bistouquette – et on ne lui en veut pas. En effet, une mise en scène sans mec à poil sur scène ou sans lampe éblouissant longuement les spectateurs comme le fera Gloucester, ce ne serait pas une mise en scène digne de Télérama ou de France Inter, deux sponsors du spectacle.

Après ce double séisme, tout en part en distribile :

- Goneril et Régane révèlent leur vrai visage en réduisant leur père à la misère puis à l’exil qui rend fou (“déséquilibré”, dirait-on aujourd’hui pour désigner un migrant problématique) ;

- Edmund s’arrange pour récupérer les biens et titres de son père jusqu’à faire énucléer celui-ci ;

- les gentils, coordonnés par Kent aka Caïus (Babacar M’Baye Fall), finissent par se regrouper à Douvres mais le roi de France, époux de Cordélia, rentre au pays et les contraint ainsi à la défaite.

Le résultat (attention, spoiler en un mot) ? Alors qu’une solution semble poindre et que les méchants se sont entretués, Cordélia meurt et Lear la suit, avec cette question de Kent (Babacar M’Baye Fall) : « Comment a-t-il pu souffrir aussi longtemps ? »

Le tabou

L’on pourrait commencer – ou presque – la description du spectacle par aborder le sujet qui fâche et dont il ne faut pas parler, afin d’évoquer le nœud gordien après. Si tel était le cas, l’on évoquerait donc le cas de Grace Seri, que l’illusion scénique est censée faire passer pour la fille du roi. Malgré nos efforts, il nous faut reconnaître que sa couleur de peau nous empêche de nous laisser aller à une telle illusion. Certes, l’on pourrait envisager que le choix d’une actrice noire pour incarner la sœur de deux blanches procède de plusieurs hypothèses.

Il peut s’agit d’un appel inclusif à seriner, en mode SOS Racisme tardif, cette époustouflante découverte que, Blancs ou Noirs, nous sommes, en réalité, tous des êtres humains (soit, mais, artistiquement, à quand un biopic de Martin Luther King où le héros serait incarné par un Blanc ?). L’on pourrait aussi extrapoler l’extrême tolérance du roi Lear, promouvant l’égalité raciale – à ceci près que Lear étant fou, l’hypothèse n’est guère convaincante. Enfin, l’on pourrait imaginer que c’est une façon d’interroger la grande absente de la pièce : Mme Lear. En somme, le roi a-t-il pas eu plusieurs femmes, ses filles étant issues d’unions différentes, dont une d’origine africaine ? Reconnaissons que cette extrapolation, stimulante intellectuellement, peine à s’incarner dans la réalité textuelle.

Est-ce à dire qu’une actrice noire ne peut jouer Shakespeare ? Calmons-nous, de grâce. Nous témoignons juste d’une fracture éprouvée devant l’illusion de réalité que, petit spectateur, nous cherchons aussi au théâtre. Peut-être cette pseudo-audace bien-pensante aurait-elle mieux fonctionné dramatiquement si, avec un jeu, disons, moins expressionniste, moins envahi par une gestuelle surabondante qui s’obstine à stabyloter la moindre émotion quitte à surligner le texte entier donc à désamorcer toute hiérarchisation d’intention, Grace Seri avait été choisie pour jouer Cordélia, sœur singulière. En effet, la différence de derme aurait pu paraître signifiante d’une différence structurelle. La peau n’aurait été que l’illusion d’une différence : ce qui fait la différence n’est point notre origine mais notre moralité – la pièce déconseille d’ailleurs d’en avoir le moins du monde.

Alors, allons-y, posons la question qui, dans cette époque où font chorus les fausses vierges aux fausses pudeurs comme Georges Brassens en évoquait : est-ce raciste que de stipuler cela ? Diable, peut-être bien que non ! Par exemple, la couleur de peau de Babacar M’Baye Fall, pour saugrenue qu’elle soit dans l’intrigue shakespearienne, nous semble faire moins obstacle que celle de sa consœur à la narration et ce, à double titre :

- logiquement (dans la mesure où il n’a point deux frères blancs, lui) et

- artistiquement (l’acteur paraît pénétré de son rôle de serviteur dévoué, faisant montre d’une sobriété qui sied tant au personnage qu’à l’intelligibilité du texte).

Le spectacle

Le drame se joue dans un décor de Jean-Pierre Vergier qui, comme l’exige la vulgate figée par « Deux kangourous devant la véranda, tragédie follement contemporaine d’après le livre de Juan Anton Bola », oscille entre le vide et l’absence. La plupart du temps, le plateau est vide (génial ! quel sens de l’épure !). Quelquefois apparaît un minuscule panneau à roulettes ou un kakemono descendu des cintres, devant lequel s’exprime un personnage. Par moments, une toile semi-transparente, façon drap un peu crade, sur laquelle un stagiaire a lancé des giclées de peinture violette laisse au spectateur – ce coquin – la liberté d’imaginer ce qu’il souhaite, permettant même, à l’approche du finale, quand des acteurs sortent pour laisser le roi avec son philosophe, un théâtre d’ombres manuel digne d’un stage MJC de fin d’été (subliiime !). Pour aller avec le vide, la métathéâtralité impose en fond de scène un trou noir – pardon, un espace – servant d’entrée de scène ou de tableau immobile où, sporadiquement, un méchant fume dans la pénombre ou un cow-boy apparaît, mystérieux et westernien, yo.

Costumes (de Jean-Pierre Vergier itou) et accessoires sont à l’avenant, feat. les indispensables anachronismes parmi lesquels

- le truc du costumier sans inspiration : le deux-pièces nœud pap voire le blouson de cuir,

- le parapluie,

- le projecteur de diapo,

- le haut-parleur pour chercher un duelliste à Edmund, bonnet pour transformer Kent en Caïus, etc.

Parfois, dans la pénombre, des acteurs passent de cour à jardin, et vice et versa – sera-ce pour signaler que, pendant les changements de plateau à vue (faut bien installer quelques tabourets ou bancs d’école, pour enrichir l’épure), il se trame des choses en coulisse – on s’en doutait si peu ? Enfin, pour symboliser la guerre, des coups de stroboscope, une pantomime (on espère que tout le budget n’est pas passé dedans) et une pluie de déchets déversée sur la scène font office de mix’n’match entre kitsch et réinvestissement moderne du topos.

Cette vacuité ensuquée dans une dramaturgie datée, faseyant entre résidu de nouveau théâtre et pyisme très tempéré, est d’autant plus regrettable que, malgré sa seconde partie plus brève et plus bavarde, la pièce, que « Geo » Lavaudant met en scène pour la troisième fois, dispose ici de bien des éléments pour séduire.

Premièrement, le scénario, façon saga royale, retient l’attention et fait passer les quatre-vingt-dix premières minutes a minima avec gouleyance. Deuxièmement, la traduction se permet des embardées maîtrisées (« son cours a chuté », constate le fou quand Cordélia est virée), des sautes de registre qui font leur petit effet comique, et un incontestable sens de la formule joliment troussée (« L’excès de défiance est un pêché plus sûr qu’une confiance aveugle », « Si tu voulais accorder la fécondité à cette femme, ô Dieu, suspends ton intention », « – N’as-tu aucun respect ? / – Si, mais la colère a ses privilèges », « Tu n’aurais jamais dû être vieux avant d’être sage », « Mieux vaut se mettre au chaud pour garder la tête froide », « Tu es un furoncle, un bubon, un chancre enraciné dans un corps corrompu – mais je ne t’en veux pas », etc.) : tout cela fonctionne bien, avec assez de souplesse pour caractériser les différents moments.

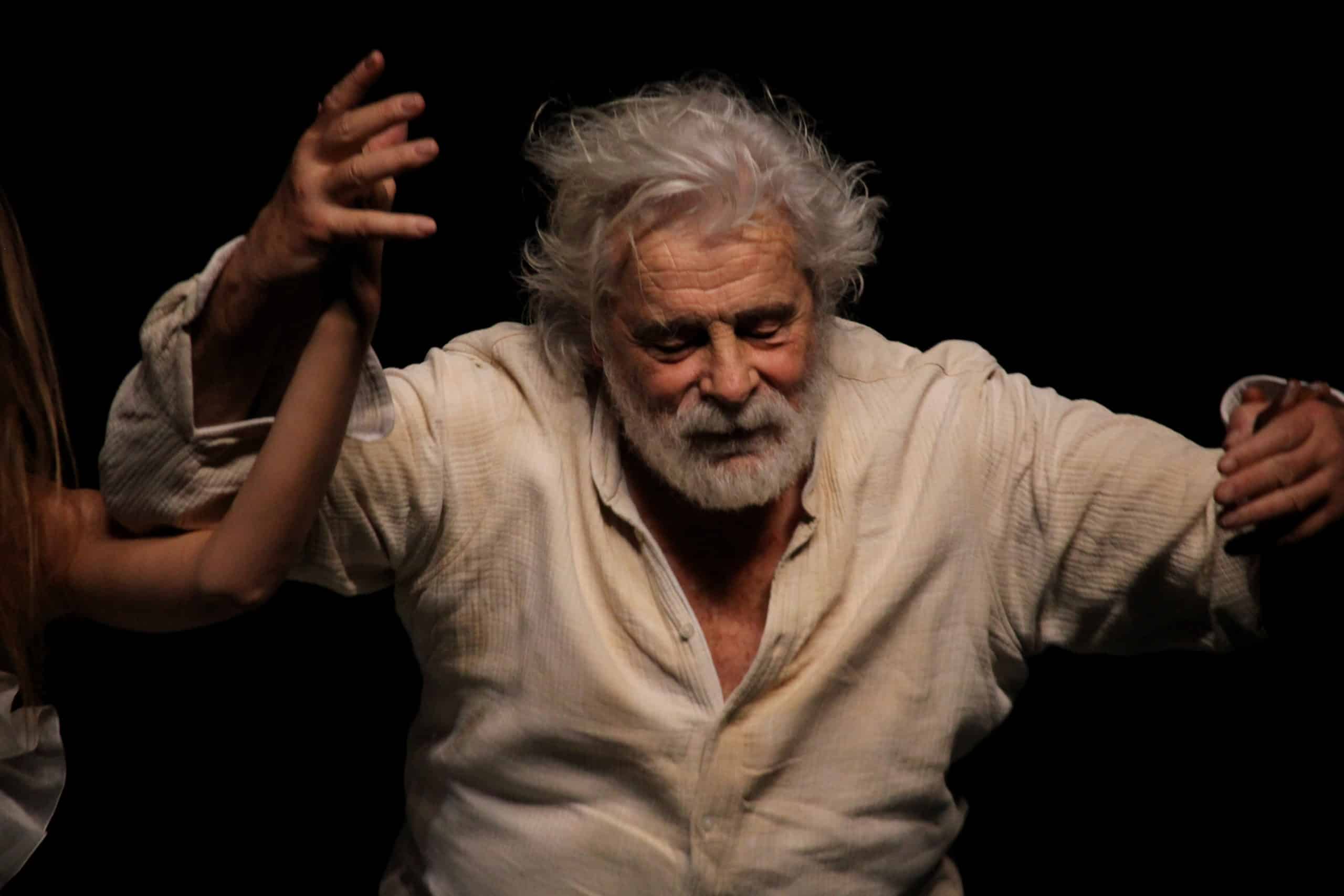

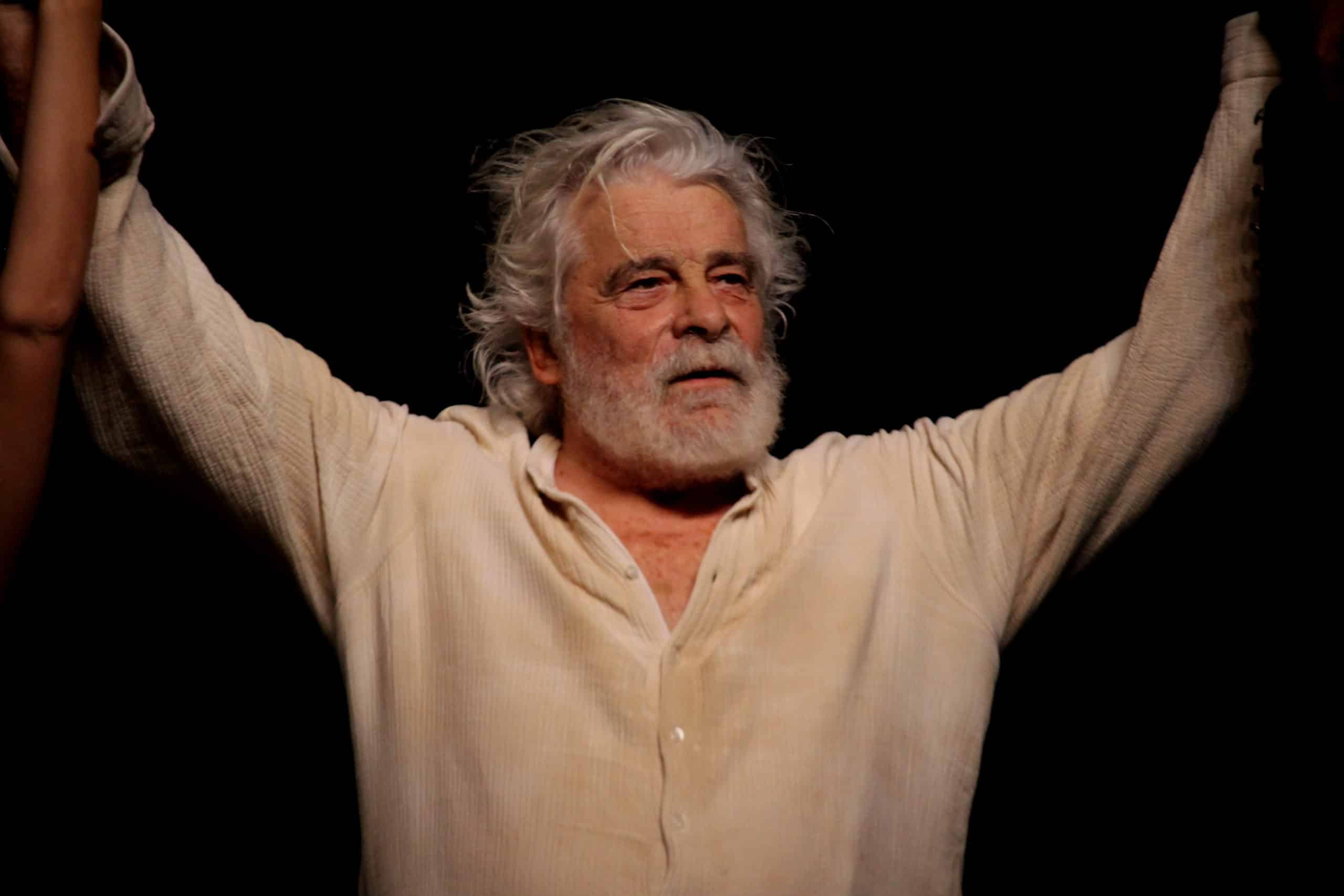

Troisièmement, la troupe d’acteurs est globalement très convaincante, surtout quand elle s’en tient à la sobriété – dans cette tragédie pleine de foucades, d’espaces sans visibilité et d’invraisemblances, en rajouter dans l’hystérie paraît contreproductif. Quatrièmement, l’acteur vedette est exceptionnel. Dès qu’il interprète le Lear tourmenté, Jacques Weber devient une flamme dont il parvient à rendre les différents éclats, de l’incendie à la braise et jusqu’à l’extinction, avec une variété de tons qui ne sacrifie jamais l’intelligibilité du texte. C’est brillant, convaincant et assez fort pour porter ces 3 h de spectacle effectif, quitte à boire des p’tits coups dès le premier tableau.

La conclusion

Cette version du Roi Lear paraît tiraillée entre le plaisir et la culpabilité. Tout se passe comme si

- le plaisir charnel de la narration roborative devait être compensé par l’ascétisme de la mise en espace (ou de piètres virgules musicales, guimbarde incluse) ;

- la joie de plonger dans des indiscrétions fictives très Point de vue mais côté coulisses, consistant à découvrir les turpitudes de cette élite incestueuse qui s’auto-nomme noblesse, devait être remis à sa place par des costumes oscillant entre contemporain, évocation du nazisme trucs bizarres ou nudité ; et

- l’ivresse d’une pièce associant la jubilation de la comédie à l’âpreté inéluctable du tragique devait être modérée par l’Alka Seltzer d’anachronismes planplan, d’options rabat-joie et de minimalisme entre grotesque et, pour le coup, franchement suranné.

Le métier des uns et des autres permet néanmoins aux spectateurs de passer une soirée triplement plaisante jusque dans la frustration ou presque :

- plaisante par la performance impressionnante constatée ;

- plaisante par le contenu de la pièce ; et

- plaisante par les regrets que suscite ce snobisme prude imposant à la pétillante folie de la gourmandise un esthétisme gastronomique que l’on ne peut s’empêcher de considérer comme un brin regrettable.

Le tout nous laisse en bouche, et ce n’est pas si désagréable, à y bien réfléchir, le goût acidulé d’une ambivalence maousse costaud, tant l’énergie humaine nécessaire à l’animation de cet oxymoron dramaturgique paraît surhumaine et brillamment menée, fors ce goût pour les sornettes qui permettent à certains théâtreux de se servir des pièces d’antan pour faire comme si ceux qui les pseudo-modernisent avaient autant de talent que leurs inspirateurs.