Tout se passe « dans un camp de prisonniers sibérien, en hiver, au petit matin ». Tandis que les hôtes se houspillent, on annonce l’arrivée d’un noble, Goriantchikov, qui part illico se faire fouetter. Chkouratov profite de l’accalmie pour raconter sa vie d’avant. Puis Louka se vante d’avoir tué un maton. L’acte I finit par le retour de Goriantchikov, qui a dégusté (30’). Un an plus tard, Goriantchikov s’est lié à Aliéïa, le gamin de la bande. Le pope bénit vite fait tout le monde, puis Chkouratov raconte qu’il a tué un Allemand prétentieux que sa Louisa avait dû épouser. Comme c’est la fête, il y a deux spectacles où, à force de jouer des femmes dans une mise en scène de Patrice Chéreau, les hommes se baisent et ça finit en partouse sous les applauses des prisonniers. Tandis qu’un captif profite des services d’une pute bien qu’elle ait maigri (ça, c’est pour montrer que je fais pas que recopier des résumés, j’ajoute des anecdotes qui sont pas dedans, malin), un de ses pairs défonce Aliéïa, jaloux de le voir boire du thé, ben oui, et c’est la fin de l’acte II (30’). L’acte III se passe à l’infirmerie où Goriantchikov rassérène Aliéïa. Chapkine se plaint d’un commissaire qui manqua de lui arracher une oreille. Longuement, Thitchkov narre qu’il a tué sa femme, sur fond d’alcool, parce qu’elle était vierge et qu’elle aimait celui qui annonçait partout que, grâce à ses services, elle ne l’était plus. Sur ces entrefaites, le commandant arrive et libère Goriantchikov car celui-ci a rêvé de sa mère, laquelle a dû bien prier pour lui, car le voilà libre comme un aigle, le tsar des cieux (40’).

La rengaine

Ceux qui nous font la grâce de feuilleter nos notules savent ce qui les attend. Oui, nous nous répétons, mais ce n’est pas que notre faute. Encore une fois, on est choqué par le tintamarre offert par l’orchestre lors de l’installation des spectateurs (personne leur a dit que deux mille gogos étaient dans la salle ?). Et, encore une fois, on est scandalisés que l’Opéra Bastille se prétende « national » et touche tant de dizaines de millions d’euros de l’État français puisque, sur scène, quasi aucun artiste n’est français, hormis Olivier Dumait… « une voix en coulisse ». Et, encore une fois, on pourrait dire : pour un opéra de Leoš Janáček, c’est logique de pas embaucher français, faut employer des Tchèques. Sauf que le premier nommé est Williard White, d’origine Jamaïco-Américaine, et le second nommé est Eric Stoklossa, né à Dresde. Les autres : Štefan Margita, Peter Straka, Vladimír Chmelo, Jiří Sulženko, Graham Clark, Ladislav Erg, Ján Galla, Tomáš Krejčiřík, Martin Bárta, Vadim Artamonov, Susannah Haberfeld, Aleš Jenis, Marian Pavlovič, Peter Hoare, Peter Mattei himself et Andreas Conrad. Quant aux acteurs, ils s’appellent Roberto Adriani, Stefano Anonni, Paolo Bufalino, Jeff Burchfield, Alessio Calciolari, Fabrizio Cantaro, Antonio Caporilli, Daniele Gaggianesi, Pietro Gandini, Enzo Giraldo, Michael Melkovic, Pierpaolo Nizzola, Lorenzo Piccolo, Peter Richards, Jason Sofge et Erwin Thomas. Il est dégueulasse que l’argent de l’État français, versé en masse sur cette institution prestigieuse, ne permette en (presque) aucun cas aux artistes autochtones de s’exprimer, non pour des questions de compétence mais, assurément, pour d’autres raisons qui sentent, par exemple, l’optimisation fiscale à plein nez.

La représentation

Pour marchandiser ce produit, l’Opéra le vend comme un « hommage à Patrice Chéreau ». Il s’agit donc de la « résurrection », en coproduction mondiale, d’une pseudo-mise en scène du défunt, accomplie par deux « revival directors », Peter McClintock et Vincent Huguet, ainsi qu’un « collaborateur artistique », Thierry Thieû Niang. Les costumes – des hardes et des boxers blancs – de Caroline de Vivaise surjouent la grisaille, ce qui est d’autant plus lourdaud que, une fois de plus, les lumières, réglées par Bertrand Couderc, sous-exposent sciemment les chanteurs, en rajoutant dans l’indiscernable… sauf à la fin du III, où les éclairages précis et, enfin, lumineux, permettent au clampin perché dans les étages de distinguer un peu les personnages. Le décor de Richard Peduzzi est unique et vaguement modulable, pourquoi se faire chier ? Au programme, des blocs de béton ou assimilés, agrémentés de lits pour figurer sans distinction l’infirmerie et le dortoir, et de praticables surannés pour montrer que l’on a affaire à une représentation (comme si une représentation au goulag, ça se passait dans un théâtre). Or, cet opéra est une œuvre sur l’enfermement infini au sens de : autocratique. Donc sur l’enfermement. Donc sur le bouclage.

Bouclage d’une narration éclatée, à base de récits parfois trop longs afin de mimer, par la dilatation excessive de la scène et du verbe, que rien d’autre à faire, sinon durer.

Bouclage, aussi, des trois types d’événements incarnés ici : en live au pénitentier, en imagination dans les représentations, et en analepse dans les récits des prisonniers.

Sans bouclage, cela ressemble à une accumulation de scènes sans sens. Pour dépasser cette insignifiance, le décor du second tableau de l’acte troisième doit être, conformément au livret, le même qu’à l’acte I. Est ainsi manifesté, physiquement, scéniquement, que, même si certains en sortent, la boucle reste bouclée. Le véritable enfermement est celui de l’homme dans sa soumission à des forces qui le dépassent – et c’est pourquoi l’aigle, fier même blessé et vainqueur in fine, en reprenant son vol, en s’échappant du décor (théoriquement), est tsar.

On le comprend, si le décor n’a quasi pas bougé, la logique de bouclage de l’œuvre se dissipe. De fait, dans cette pseudo-mise en scène, l’histoire est stupidement incompréhensible pour quiconque n’a pas le synopsis bien en tête. Ça n’enlève rien à la beauté et aux miroitements de la musique ; mais c’est quand même aussi fâcheux que raté.

Le résultat musical

De la maison des morts est une histoire d’hommes, même si, contrairement à ce que stipule le chef dans sa vidéo de présentation, il s’y glisse une femme – une prostituée, donc. Subsumant ce choix a priori monochrome, quoi qu’il y ait un monde entre un ténor 1 et une basse 2, et dépassant l’attente mélodique de moult mélomanes dont je suis, l’œuvre se révèle magnifique, riche, variée, exigeant beaucoup des interprètes (rythmiquement mais aussi vocalement – ainsi du final haut perché !) mais qui rayonne quand elle est traitée avec l’énergie et la précision d’un grand musicien. Alors, le lugubre devient soyeux, presque attirant ; et le désespoir est traversé de cet insensé instinct de survie qui macule l’âme humaine en dépit de sa petitesse, de sa faiblesse et de son penchant pour la picole qui déforme sans effacer. Esa-Pekka Salonen énergise l’orchestre, des percussions aux cordes, des cuivres grondants aux bois plaintifs (jolie clarinette solo). Cette dynamique quasi constante a deux avantages : elle donne sens aux moments ensuqués dans l’attente et la vanité ; et elle emporte, dans un mouvement de vie-malgré-tout, ce qui aurait pu n’être qu’une succession de numéros de solistes, alternant avec le chœur et l’orchestre.

Une fois de plus, cet ensemble ca. 100 % mâle (mais que fait la police ?) est le grand héros de la soirée. La partition exige beaucoup des chanteurs ; et cependant, on les sent sans cesse investis et précis, qu’ils soient sur scène ou hors champ. Les solistes, eux, ne déméritent pas. Certes, derrière les voix ad hoc, on croit percevoir quelque vibrato un peu lâche chez certains (Williard White ou Jiří Sulženko, par exemple), et l’on aimerait, par goût personnel, un Eric Stoklossa plus affirmé. Néanmoins, l’ensemble est de haute tenue, et le soliste le plus en vue est bien le Peter Mattei attendu, dont le long quasi-solo final ne souffre pas contestation, malgré une direction d’acteurs aux abonnés absents.

Le bilan

En dépit d’une mise en scène creuse et paresseuse, donc confuse (projeter le texte en français sur le décor ne suffit pas à pallier l’absence d’intelligibilité créée par les post-Chéreau’s boys), l’œuvre reste captivante, façon bref opéra russe sous hallucinogène, grâce à un chef et des interprètes, solistes ou collectifs, au niveau d’ambition nécessaire pour la laisser sonner.

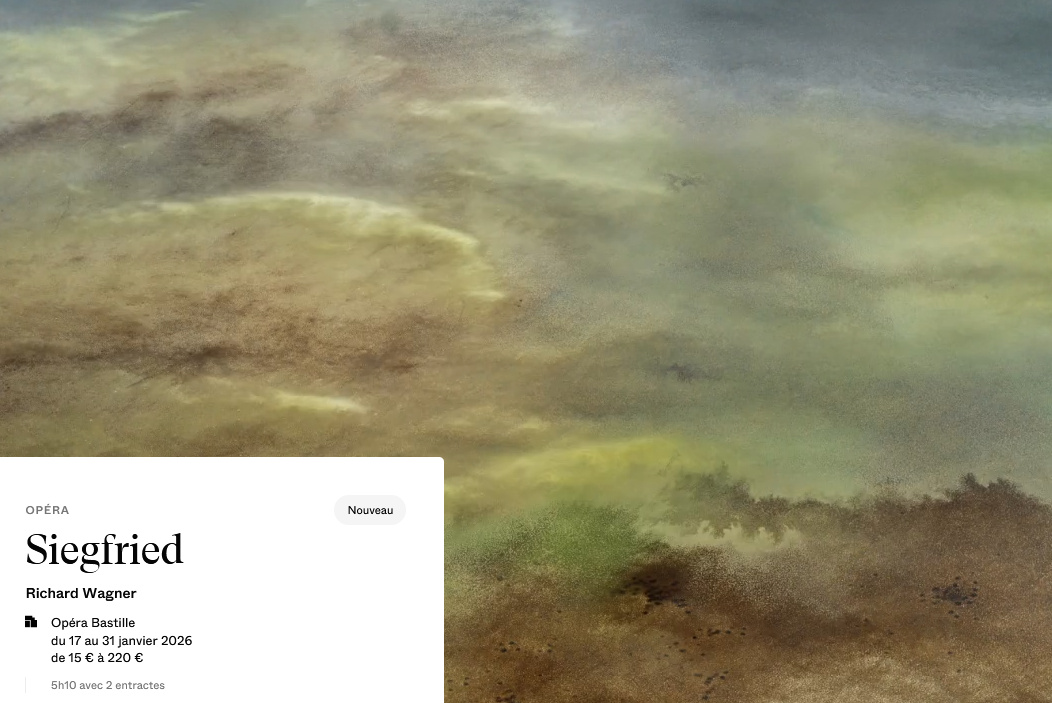

Pratique : spectacle donné jusqu’au 2 décembre. Rens. ici.