Troisième chronique autour de l’œuvre de Bernard Reichel, cette notule est l’occasion de découvrir un peu plus la part orchestrale de ce compositeur suisse, après une évocation de son travail pour orgue et une autre de son travail pas-que-pour-orgue.

En guise d’apéritif, Intrada (1945, 6′) fait résonner cordes et cor pour l’énoncé du thème. Clarinette et hautbois dialoguent ensuite avec les cordes. La pièce s’articule autour des ensembles et des duos entre cordes et bois, basson inclus bien entendu. Le compositeur fait l’effort de garder en évidence le thème qui, ainsi, paraît comme une véritable colonne vertébrale, non comme un prétexte. Des à-côtés surgissent grâce aux bois, parfois soutenus par les cordes. Jusqu’à la résolution en suspens, une énergie oscillant entre légèreté pétillante et solennité sourd des notes répétées, des tenues énergiques et des montées harmoniques.

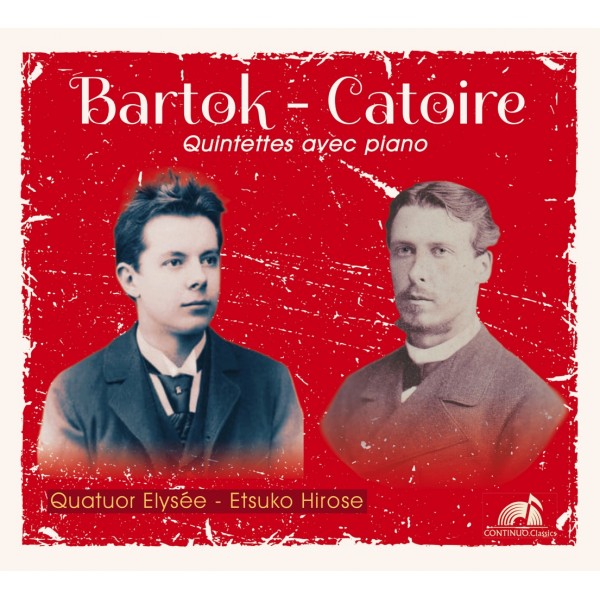

D’un seul tenant, la Pièce concertante pour flûte et orchestre (1953, 16′), dirigée par le fiston-altiste Daniel, illustre dès son titre la tension propre au compositeur entre maîtrise de la science traditionnelle de la composition et volonté d’y fomenter sa griffe personnelle. Une introduction énigmatique commentée par le célesta est réinvestie par le soliste et les cordes, cœur de l’orchestration reichélienne. Raymond Meyland tâche de rendre au mieux la polymorphie de son rôle : tantôt leader, tantôt accompagnateur privilégié des collègues tuttistes. Séduit cette capacité à développer une idée de façon multiple tout en gardant le motif prégnant, l’instituant fil conducteur susceptible d’accueillir et de guider l’auditeur.

Une maîtrise remarquable des différents modes (tonalité, mais pas que) aguiche l’esgourde, d’autant que les cordes et les percussions roumaines interviennent avec intention. Vers le mitan, un sursaut d’énergie secoue l’orchestre, proposant une dérive harmonique seyant à la chaleur du son soliste. Tensions et variations d’humeur animent alors la pièce. L’opposition entre cordes et cors activent provisoirement les frictions. La flûte, volontiers virtuose, exacerbe les échanges, dans une atmosphère fluante que l’orchestre, audiblement motivé bien dirigé. La dernière partie est lancée par le célesta, qui associe le soliste aux bois et aux cordes, base de l’orchestration reichélienne.

Les deux grands morceaux suivants morcellent le quart d’heure en suite. La première Suite, habilement dirigée par le fils-de, commence sur les deux mêmes notes que le morceau précédent. Elle enquille des danses historiquement exotique, en s’inspirantd’un projet scénique autour du Conte d’été. Les Préparatifs dans le château, avec piano s’il vous plaît, s’ouvrent sur une série d’accords néo-médiévalisants. S’y exprime l’essence – autant que l’inculte que nous sommes le suppute – de Bernard Reichel : connaissance des codes qui ring a bell aux auditeurs, et souci de les dépasser. En clair, on entend de quoi que ça fait référence à, et on se réjouit que le compositeur contemporain ajoute son KetchUp à la chose, même si on n’aime pas la sauce tomate sucrée – c’est une image, une expression. Les différences de nuances sont bien rendues, comme la solennité de la Marche nuptiale, plus martiale que nuptiale (mais je ne me suis pas marié, ça peut jouer). La Sarabande, enchaînée, résonne de solennité – ça veut rien dire, mais j’aime bien – avant que la Danse des pages ne virevolte avec l’ironie de la musique parodique, tambourin en tête, surtout dans les cinquante premières secondes avant qu’un développement reichélien ne prenne la suite (ha-ha), puis qu’une troisième partie ne renoue avec la parodie.

Un bref Intermède remet le langage reichélien – entre harmonie consonante et mutations mimées par la tenue des violons 1 – au centre de la question. La Danse des fauconniers et archers – transcrite pour les amateurs de lecture digitale comme Danse des lauconniers – renoue avec la parodie brillante chère au compositeur qui, quelque créateur qu’il soit, n’oublie jamais de rendre hommage aux prédécesseurs donc aux langages musicaux d’antan, tout en démontrant sa propre maîtrise de l’art. Le grand mouvement final, intitulé quasi alla Satie – avec lequel Bernard Reichel ne devait guère avoir à faire, à part partager quelque poire sportive – quelque chose comme « Danse générale en forme de danse fantasque », sorte de valse entrecoupée de passages binaires. L’orchestre, sous la direction du fils-de tâche de rendre la fraîcheur de cette composition ravissante de maîtrise et de modestie. Les respirations soulignent la qualité des musiciens roumains et leur souci de donner à entendre la musique fors leur propre participation – et fors la digne prise de son de Cornelia Andreescu.

La Suite pour orchestre de chambre (1969, 15′) s’ouvre, avec la rigueur suisse de, eh bien, rigueur, sur un Prélude. Le livret nous apprend que la suite « se compose de cinq morceaux formant un ensemble », ce qui nous aide hypervachement à entrer dans la musique de Bernard Reichel – faut pas laisser les compétents incompétents écrire des trucs, c’est souciesque. Les cordes se taillent la part du lion, tandis que les bois se taillent la part des forêts. Le « Modéré » qui suit tente d’équilibrer la donne, articulant l’échange entre solistes et tuttistes jusqu’à la suspension offerte par les clarinettes. Le remarquable Scherzo vibrionne, cors compris, autour d’un motif concis comme les aime le compositeur, maître ès écriture mais viscéralement, structurellement, philosophiquement piètre développeur de mélodies (et pas que parce qu’il portait de grosses lunettes, non). La Méditation s’organise autour d’une seconde mineure qu’il s’agit d’orchestrer – bref mais formidable moment – et ce « formidable » est dédié au lecteur qui tantôt vitupéra contre mon emploi contemporanéiste du terme. Le Finale prétendument allegro est certes élancé, mais élancé alla Reichel : il s’articule autour des trois notes d’une tierce. L’énergie, excellemment rendue par les musiciens que galvanise Modest Cichirdan, se cristallise autour des timbales qu’aspirent in fine les cordes.

En conclusion, voilà un disque qui associe le savoir-écrire pour orchestres de Bernard Reichel et la substance dudit Bernard Reichel, autant que nous la puissions jauger. Rigueur, maîtrise et efficience sont les maîtres-mots qui nous paraissent sourdre de ce disque. Par conséquent, oui, nous en pouvons conseiller l’acquisition car ce n’est ni strictement parodique (du faux médiévalisant) ni ennuyeusement – si si – technique. Bernard Reichel tient les deux cordons de cette bourse musicale. Il sait écrire, mais il est aussi un créateur avec sa propre substance. Cette tension entre bienséance et présence harmonique fait une partie du prix de ce disque à la fois agréable – c’est tout sauf une critique – et intéressant.

Pour écouter le disque en intégrale, c’est ici.

Pour acheter ce disque qui le vaut bien, c’est là.

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)