Pas de musique classique sans marketing. Osons donc une prédiction : dans les mois qui viennent, les disques Beethoven vont se multiplier, se rééditer et sortir en boîtes (les gros du marché sont déjà au taquet, avec des intégrales intégrant moult intégrales afin de faire plus gros donc d’augmenter les marges). L’excuse business : « Fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven », prétexte bien piètre s’il en est. Toutefois, nul doute que, parmi les réalisations vraiment intéressantes qu’ouvre cette fenêtre, le coffret chronologique, farfelu et passionnant de Cyprien Katsaris que nous avons commencé à découvrir ce tantôt, tiendra la dragée haute aux productions petits bras des gros rentabilisateurs d’enregistrements dits « de référence ». C’est intrigant, c’est supérieurement exécuté, c’est extra-ordinaire, et pas que parce que, sur ce site et dans la vie, nous avons de longue date – contrairement à ce qu’il supputa, et toc – un attachement particulier au zozo susnommé : ce coffret est carrément une idée et une réalisation hors norme – dommage que le graphisme ne soit pas à la hauteur, ceci étant stipulé pour dire à quel point les commentaires négatifs sont limités.

Même si le titre anglais du coffret de six disques complique sa promotion auprès des vieux habitués de Komm, Bach! (« Et il devient quoi, Cyprien ? / – Ben, il est bientôt en concert chez Bernard A. / – C’est trop loin, sinon, il fait des disques ? / – Oui, il publie le 17 janvier, euh, un coffret Beethoven »), réjouissons-nous de voir ce pianiste aussi sympathique que secoué revenir à la pointe de l’actualité musicale française. En témoigne l’intérêt de Diapason, qui classe son concert parisien du 10 janvier au top des « rendez-vous à ne pas manquer » aux motifs que Cyprien est un « artiste au répertoire colossal », « un phénomène », un artiste « hors du commun », bref, « un diable de pianiste dans son élément » entre transcriptions et improvisations (numéro de janvier, p. 57). Ça, ce sera pour le récital. Le deuxième volume, lui, n’improvise pas : il associe une sonate pour piano à des transcriptions, toujours en respectant la chronologie de publication ; et il alimente l’enthousiasme que le premier volet nous avait communiqué.

En synthèse, pour éviter aux lecteurs pressés de lire le pensum infra : c’est hors norme et infiniment savoureux.

*

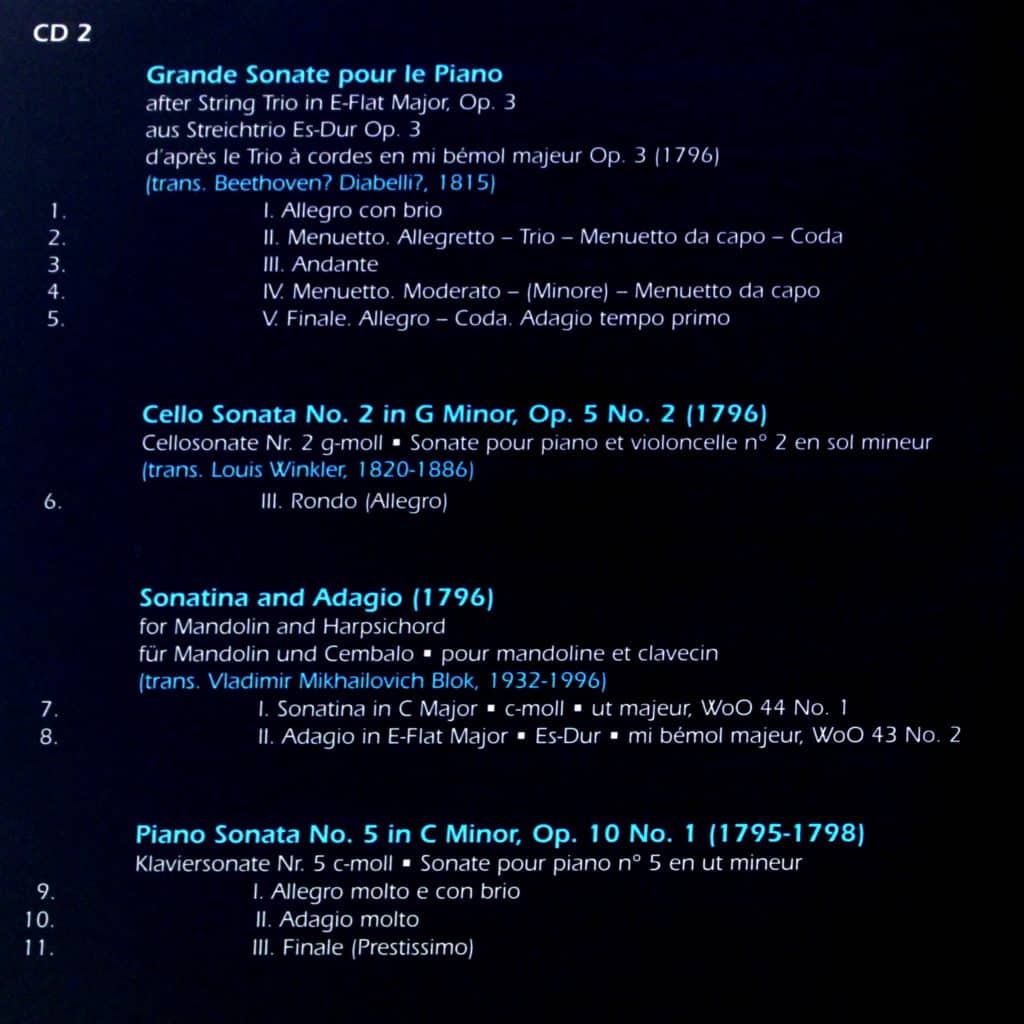

Le deuxième disque du coffret Beethoven-Katsaris s’ouvre sur un arrangement du Trio à cordes en Mi bémol op. 3 (1796). Pièce d’étude, nous dit-on (le livret est truffé d’anecdotes que rigoureusement nous évitons de narrer ici), id est prudemment écrite en cachette des maîtres car le genre est réputé trop difficile pour un compositeur encore en apprentissage, ce projet ne manque pas de souffle, avec ses cinq mouvements environ et ses quarante minutes de long. La pièce témoigne à la fois de l’envie de LvB d’enrichir sa palette… et du succès que connaissaient les arrangements – ici non signés –, à l’époque.

Dans l’Allegro con brio, Cyprien Katsaris privilégie le brio sur le swing. Il y a là un vrai choix d’interprétation, alors que contretemps et croches pointées-doubles du début auraient pu plaider pour plus de groove. Or, le brio du trio, et non l’inverse, permet de mieux rendre raison de l’adaptation ici interprétée. Le transfert pianistique choisi par le maître se refuse à coller littéralement à l’original (ainsi des contretemps en accords du violon, mesures 16 et suivantes, qui sont remplacés par un bariolage à l’octave). La pulsation sourd, alors, de quatre astuces musicales :

- accents,

- choix du toucher,

- nuances et

- sens de la respiration discrète signant une interprétation attentive au son autant qu’aux notes – écoutez la manière poser l’accord à 4’54, pendant la reprise : c’est discret, mais cette subtilité pimpe une descente jusque-là bien bateau.

Notons que ces quatre z’arts peuvent habilement se combiner comme à 2’18, lors du crescendo où les accords, d’abord timides, rebondissent sans mollir. De même, l’art d’enrouler les ensembles croches-deux doubles en une guirlande qui va de l’avant – cet art entraîne l’auditeur dans la conversation secouée par une succession de séquences contrastées. La transcription va dans le sens de l’interprète en valorisant chaque registre, quitte à transposer à l’octave supérieur (le violon) ou inférieur (le violoncelle) les traits originaux dans la seconde partie du mouvement. Ce « truc » d’adaptateur peut à son tour se combiner avec le bariolage à l’octave (6’40) ou la suppression de l’accompagnement pour mieux rendre l’énergie du violon (8’36) pour pianiser (et hop) les cordes liminaires et, de la sorte, permettre à l’exécutant de rechercher des couleurs à la fois propres à son instrument et respectueuses de la partition matricielle. Tel claquement de porte (10’57) souligne combien l’enregistrement de ce disque valorise l’énergie de la musique vivante au détriment d’une ennuyeuse perfection plastique qui sentirait le patch à plein nez. Ici, alors que la partition paraît parfois empesée par une réutilisation complaisante de motifs ayant perdu la fraîcheur des premières utilisations, ça vit de bout en bout, ça rebondit, ça se pose, ça surprend, bref, ça nous emmène dans un manège beethovénien à sensations fortes.

La curiosité, autant que nous en sachions quelque chose, donc pas beaucoup, c’est l’insertion dans cette transcription du (premier) Menuetto en deuxième mouvement. Nombre de versions le positionnent au troisième rang. L’excellent Bechstein n’en a cure, qui chante ses aigus cristallins – non, ça ne veut rien dire, mais j’aime bien, alors je laisse – sous les doigts d’un artiste qui, profitant des contretemps, sait être élégant sans suffoquer sous le maniérisme poudré – ça aussi, c’est supermal formulé, mais bon. Au contraire, la modulation en La bémol du Trio joue sur le médium et le grave en octaviant une partie de la partie de violoncelle, comme si la basse dialoguait avec elle-même entre le début et la fin de la phrase. De même, des notes du violon, tenues au lieu d’être répétées (comme dans la seconde partie du segment), jouent sur la dimension percussive du piano : le rebond du marteau, après la tenue, est d’autant plus efficace. À l’inverse, l’ajout de trilles (3’08) profite d’une mécanique précise, ajoutant quelques festons à un développement dont on finirait par trouver confortable l’aspect guindé et conventionnel – on vient de m’offrir dix tomes de Labiche, ça explique peut-être ce genre de formulation. Da capo (avec quelques murmures au lointain – toujours ce souci de garder la bonne prise plutôt que celles où pas de parasites) et coda (où les mesures 15 et 16 semblent inversées) ponctuent cette danse sérieuse avec art.

L’Andante en Si bémol peut paraître moins adaptable au piano, avec ses octaves liminaires que ne nimbe pas la chaleur des quatre-cordes. Pourtant, de nouvelles astuces de transcription vont enrichir la traduction pianistique, tel ce décalage dans le dialogue trillé entre alto et violoncelle (contrairement à ce qu’exige la partition originelle, comme on n’a pas souvent trois bras avec une main au bout de chaque, le grave ne commence pas avec la dernière note de l’aigu, renforçant l’idée d’un dialogue plutôt que d’une synchronicité convenue, 1’14). À la reprise, l’interprétation s’enhardit aussi presque jusqu’au rubato (3’23), comme pour dégingander un brin le tictac régulier des doubles croches. La seconde partie du mouvement, plus déchiquetée, n’hésite pas à élaguer l’original pour être plus pianistique. Ainsi, à 6’04, les fioritures du violon sont gommées au profit d’un dialogue entre un bariolage grave détaché et des octaves, dans l’aigu et le médium. Ne nous leurrons pas : lesdites entourloupes de transcription et l’intensité de l’interprétation font le prix de cette troisième plage.

Négligeant l’Adagio, la transcription place le second Menuetto en quatrième position – d’où, bien sûr, le déplacement du premier menuet en deuxième position, afin d’éviter la succession de deux mouvements similaires. Le tempo « moderato » est pris allant par le pianiste, formant un contraste indispensable avec le long Andante précédent. Dans cette pièce où quelques rares surprises harmoniques dégourdissent les esgourdes, on apprécie notamment jusqu’au da capo :

- le soin de l’exécution (piano subito à 1’06, par ex.),

- l’abus judicieux de grave (fin de la reprise du second segment),

- et un passage en do mineur qui pulse entre accompagnement basique et main droite dans les suraigus.

Le Finale, allegro, est pris avec fougue. La transcription, proche de l’original, permet à l’interprète de revenir à l’art de la conversation qui habitait le premier mouvement (écoutez ces échanges de plus en plus toniques, selon les registres, à partir d’1’52, c’est impressionnant). Les caractères sont très caractérisés, les accents claquent, les decrescendi sont magistraux, la polyphonie brille, la transcription redonne son lustre à la tonicité du piano en bariolant à la tierce quand il faut réinjecter un peu de peps, et la coda est tendue à souhait.

*

Le Rondo de la Deuxième sonate pour piano et violoncelle en sol mineur (op. 5, n° 2, 1796) réactive la mémoire de Louis Winkler (1820-1886), serial transcripteur. Alors que la partition précédente était discrètement très difficile, on retrouve ici le Cyprien Katsaris d’une virtuosité mondaine, en majeur et avec cette légèreté digitale qui laisse derechef imaginer que jouer du piano, c’est de la roupie de sansonnet. Tout est d’une clarté diaphane, d’une évidence qui transporte, d’une vivacité – à distinguer de la vitesse ostentatoire – qui fait un bien fou.

La transcription privilégie intelligemment la partie de piano, à laquelle elle greffe – et pas forcément en lead – les réponses du violoncelle. Rares sont les thèmes coll’ arco énoncés dans leur octave d’origine (2’28 et, au retour du Sol, 5’14, cependant). Cette partition habile et dynamique est interprétée avec le cœur coutumier, jusque dans les sforzandi qui ébrouent la pulsation (5’50) en les associant à l’utilisation habilement excessive de la pédale de sustain pour renforcer le contraste d’atmosphères. Le passage en mineur fait pointer une once de grondement dans cette farandole endiablée, avant le retour du sautillement dégingandé, des bariolages furieux soutenant un thème quasi alla Schubert. Le troisième énoncé d’un thème du violoncelle à sa hauteur d’origine (8’27) signale le temps de la coda vigoureuse, qui couronne une piste roborative à souhait.

*

À ce stade, deux pièces pour mandoline et clavecin transcrites par Vladimir Mikhailovitch Blok (1932-1996) accentuent l’originalité de ce récital.

La Sonatine en Ut (1796) associe gammes et fioritures de la mandoline aux ploums avec réflexes impressionnants de la main gauche. Quelques modestes modulations préparent la réexposition du thème. Puis un passage en mineur réveille l’attention. Le retour du thème signale que cette petite batifolerie, hop, touche à sa fin. C’est dommage, car c’est mimi tout plein ; mais c’est évidemment plus raisonnable car trop de mimitude, fût-elle interprétée avec grâce, risquerait de lasser à la longue.

L’Adagio en Mi bémol (1796), révélant que LvB kiffait bien sa jolie dédicataire, offre un peu de ternaire dans un monde si souvent binaire. L’accompagnement ploum-ploume, la mandoline gling-glingue, et tout cela risquerait de se fondre dans un moment juste correct pour hall d’hôtel voulant la jouer faussement cossu si le pianiste ne réussissait à faire de la musique avec ce matériau, par exemple :

- en proposant des détachés clavecinistes (0’45),

- en nuançant les contretemps répétés (1’37),

- en créant de discrets effets de retard (3’52),

- en posant simplement les deux derniers accords dans un piano impressionnant et, plus généralement,

- en donnant une impression de naturel en dépit d’une partition qui l’oblige à accompagner en permanence dans les médiums tout en faisant dialoguer une partie basse et son pendant aigu.

Par rapport à la partition dont nous disposons, la transcription prend peu de liberté. Au sens de :

- une trille supprimée ;

- un la# se substituant logiquement au la naturel à 2’27 ;

- la création de contretemps entre 3’22 et 3’30, comme pour compenser l’accompagnement ploum-ploumiste caractéristique de l’œuvre ; et

- la simplification des dernières doubles croches de la mandoline, peut-être pour renforcer l’effet d’écho avec le motif qui précède…).

Voici donc une double curiosité que Cyprien Katsaris prend au sérieux pour nous l’offrir sous ses meilleurs atours.

*

On reste avec trois bémols pour la dernière pièce du deuxième concert de cette Odyssée chronologique, la Cinquième sonate pour piano en do mineur (op. 10 n°1, 1798) – seule œuvre d’emblée pour piano des 70’ au programme. L’Allegro molto e con brio à trois temps s’ouvre en secouant le mange-disque comme il sied, tout en préservant les contrastes dans ce mouvement fonctionnant par l’opposition entre divers caractères. Pourtant, plutôt que de surjouer les nuances, l’interprète semble davantage se concentrer sur le toucher – ce qui n’est pas contradictoire :

- types d’attaque,

- formes de liaison,

- durée parfois poussées à l’extrême des tenues pour donner de l’air à la phrase et accompagner la reprise d’un motif constituent un art singulier de toucher l’instrument avec la fougue et la malice adaptées – ainsi du passage en Fa puis en fa mineur, tout en pattes de souris sur le parquet du bariolage avant que le grondement liminaire ne revienne, préparant les deux coups de tonnerre finaux.

L’Adagio molto, en La, prend son temps, se distinguant de la tension discontinue du premier mouvement et valorisant

- les triples croches descendantes,

- les fioritures (ornementation, chopiniennes quadrubles croches par six, sept, onze ou douze), et

- les embardées rythmiques, entre binaire et triolets de doubles.

Associant envolées digitales et rareté des notes, Cyprien Katsaris semble dessiner un Adagio, souvent contenu dans le médium du piano, unissant musique et silence jusqu’au balancement final.

Le Finale, justement, affiché Prestissimo, s’annonce comme l’antithèse de cet éloge de la lenteur. Ici nulle esbroufe. Des doigts, de la tonicité, de la technique – par ex. pour les octaves enchaînés à fond de train ou pour la maîtrise des crescendi –, de la puissance pour les fortissimi, et de la maîtrise pour les piani. Grâce à un pianiste au taquet et à une prise de son toujours impeccable, le tour est bien joué.

En choisissant de terminer cet épisode sur un mouvement suspendu (en majeur) pas si spectaculaire que d’autres, l’artiste remet la musicalité au centre de son projet. Il y a, dans les derniers accords, comme un cliffhanger, un suspense insidieux mais d’autant plus percutant qu’une œuvre trop brillante aurait désamorcé le désir. La deuxième étape de ce tour beethovénien donne, autant que la première, une envie entre sourde et furieuse de continuer le voyage. À suivre, donc, si la vie le permet !