Il Tabarro, composé par Giacomo Puccini sur un livret de Giuseppe Adami d’après La Houppelande de Didier Gold, c’est le maillon faible du Triptyque. Il n’a

- ni la puissance comique de Gianni Schicchi, ni la fureur tragique de Suor Angelica ;

- ni la férocité spéculaire du premier nommé (on reconnaît ses proches sinon soi-même dans la vénalité éplorée des proches de feu Buoso), ni la capacité spectaculaire à susciter empathie et compassion qu’a le second ;

- ni « Il mio babbino caro », ni « Senza mamma ».

Son intrigue n’a ni la loufoquerie aimable de l’opéra bouffe, ni la fatalité épurée de la tragédie. Tout juste préserve-t-elle le charme d’un Paris de carton-pâte réinventé par le vérisme, avec

- ses clichés amusants,

- son intérêt pour les couches sociales défavorisées, mais aussi

- son moralisme confortable et guindé (quoique dénué de moraline : comme Michele, les moralisateurs sont droits dans leurs bottes).

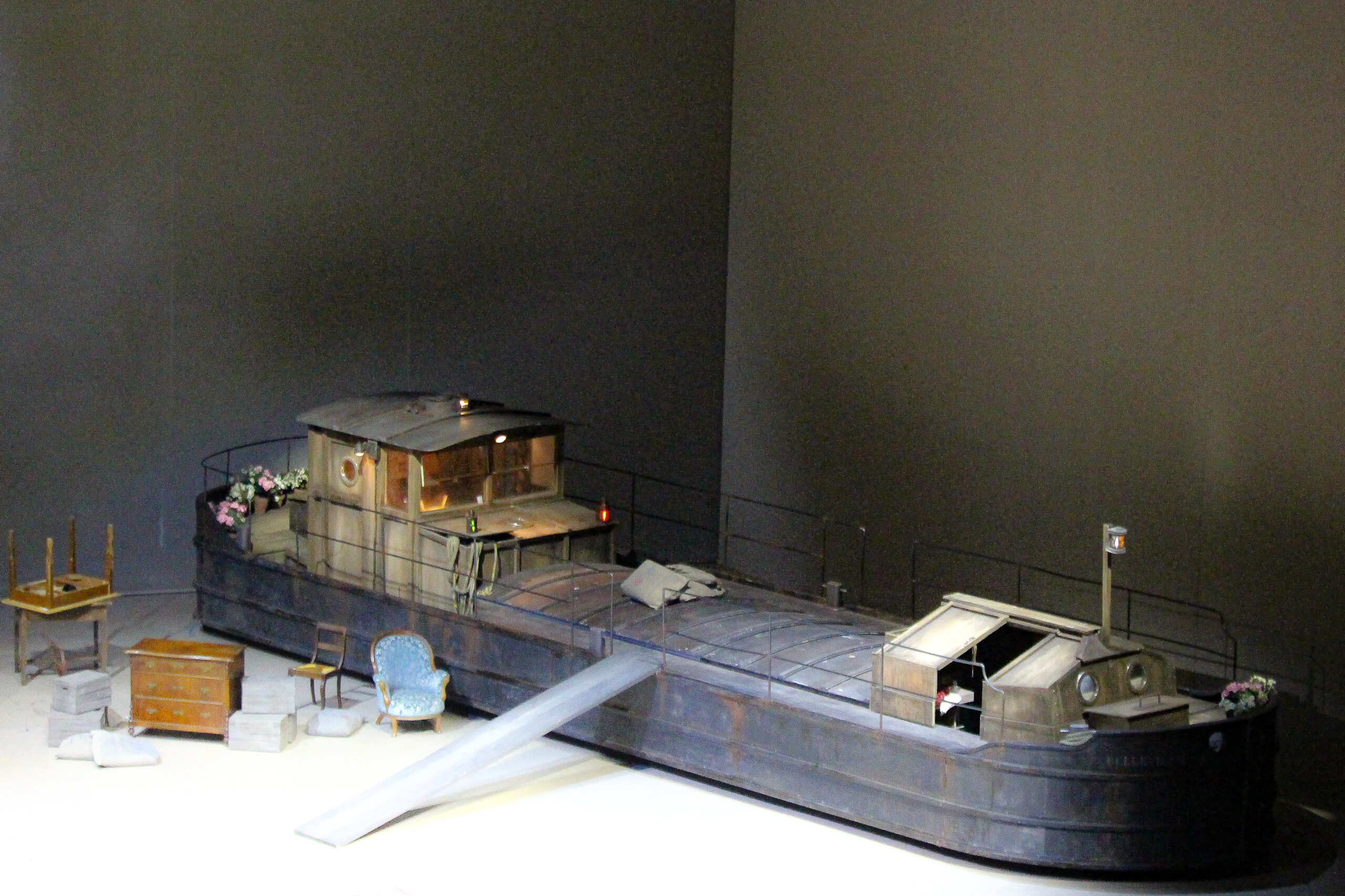

Pour son deuxième décor unique, dans cette fausse « nouvelle production » en réalité déjà jouée et captée depuis deux ans, Étienne Pluss dispose

- un promontoire à jardin,

- une sorte de salon en plein air au centre et

- une péniche – sans eau autour – à cour.

Contrastant curieusement avec ce schématisme, Christof Loy ajoute des sirènes à l’incipit. Sans doute les complices travaillent-ils sur les contradictions humaines qui constituent le ressort principal du drame :

- l’instant présent est friable ;

- le bonheur n’est accessible que dans le fantasme (que celui-ci réinvente le passé ou s’illusionne d’avenir) ;

- inévitables sont les drames qui couvent (à peine masqués, un temps, par le rêve de bonheur) et qui coulent les hommes

- (longtemps via l’alcool,

- structurellement via la misère, et

- brièvement via la pulsion meurtrière).

D’emblée, le sort des principaux personnages est fixé, de sorte que l’opéra prend la forme d’une étrange photo animée. Michele (Roman Burdenko) reproche à sa femme Giorgetta (Asmik Grigorian) de ne plus l’aimer – on apprendra plus tard que c’est le cas depuis la mort de leur enfant, il y a deux ans, et que, en effet, ladite épouse couche avec bonheur (et) avec Luigi (Joshua Guerrero), bras droit du batelier. En sa compagnie, elle rêve de s’installer dans ce bon vieux village de Belleville d’où ils sont originaires. Dans ce monde délétère, chacun, à l’instar des amants, cherche sa bouée de secours :

- l’alcool pour les uns, à dose variable ;

- la conservation compulsive d’objets glanés de ci de là pour la Frugola (la fouine) d’Enkelejda Shkoza, parfaite dans

- la voix,

- la présence scénique et

- la constance de l’incarnation ; ou

- la chansonnette sirupeuse par laquelle Dean Power – juste – et un orchestre aux habiles accents de Barbarie essayent d’insérer dans la dispute conjugale

- apparente simplicité de la fredonnerie populaire,

- joie de l’amourette fictive et

- offre d’échappatoire par le songe.

Comme pour compenser la faiblesse volontaire de l’intrigue dont on devine l’issue (faiblesse qui est aussi une façon de mettre en valeur la puissance expressive de la musique, ici

- inventive,

- polymorphe et

- solidement ancrée dans l’orchestre dirigé par Carlo Rizzi),

le metteur en scène a la mauvaise idée de créer une sorte de brouhaha dramatique. Des espèces de danseurs, un mâle et une femelle, exécutent des mouvements parasites (l’un fait manière de poirier à jardin, l’autre se frotte sur les meubles) qui

- n’apportent rien,

- détournent l’attention et

- abîment la densité de la narration verbale et musicale voulue par le compositeur.

Dès lors, les artistes travaillent l’intensité de leurs personnages univoques, histoire de compenser ces froufrous plus néfastes qu’inutiles. Pour ses débuts parisiens, Andrea Giovannini campe un Tinca qui, par-delà la caricature, émeut avec son alcoolisme lucide (« si affogano i pensieri di rivolta ; che se bevo non penso, e se penso non rido »), encouragé par le représentant du patronat. Le Talpa de Scott Wilde tape juste dont son rôle d’intermédiaire

- entre Tinca et le patron,

- entre la Frugola – qui rêve d’une belle bicoque où se reposer – et la réalité,

- entre le fatalisme face à sa condition et le réalisme face à l’avenir.

Le Luigi de Joshua Guerrero fait preuve

- de prestance dans le désespoir (« il pane, lo guadagni col sudore, e l’ora dell’amore va rubata »),

- d’émotivité dans le duo d’amour (« preferisco morire »), ainsi que

- de musicalité dans sa capacité à jouer avec ses pairs et avec l’orchestre.

L’orchestre colore avec science la partition en éclairant

- ici la sensibilité des cordes,

- çà le drame qui gronde dans les graves,

- là l’explosivité de la situation quand il fait bloc pour claquer un inquiétant et formidable fortissimo.

La Giorgetta emperruquée d’Asmik Grigorian sidère plus qu’elle n’émeut – gardons cela pour le dernier volet de la trilogie – par sa maîtrise

- du souffle,

- des aigus (« È difficile dire cosa sia quest’anzie, questa strana nostagia ») et

- des nuances.

Le Michele de Roman Burdenko, ronchon et cocu de service, se distingue par

- son joli timbre,

- son vibrato subtilement contenu et

- son souci des contrastes entre

- tristesse,

- suspicion et

- fureur.

Son grand monologue (« Nulla! Silenzio! ») est réussi : il est

- fragmentaire pour ménager le suspense d’un homme qui bouillonne de rage,

- profond grâce aux graves et à la prosodie dramatique, ainsi que

- fouillé musicalement – en témoignent les variations d’intensité accompagnées par une orchestration astucieuse et un orchestre attentif.

Alors que Gianni Schicchi commençait par la mort, Il Tabarro, qui traite lui aussi du rapport entre

- possession,

- fatalité de la condition humaine et

- insaisissabilité du rêve

- (amour,

- maison rêvée ou

- fric, whatever),

se termine ou peu s’en faut quand l’amant casse sa pipe à cause de la pipe du mari. La Faucheuse a droit à un entracte d’une petite demi-heure avant de reprendre du service dans Suor Angelica. À suivre !

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)