Pour leur union artistique célébrée au musée Jacquemart-André, dans le cadre de la série de récitals fomentée par Autour du piano, Jean-Nicolas Diatkine et Estelle Revaz ont organisé leur concert au timing accessible à tous (1 h de musique) en plaçant en dernier l’œuvre la plus ambitieuse. En l’espèce, il s’agit de la Première sonate pour piano et violoncelle de Johannes Brahms, l’opus 38 en mi mineur. La sonate en trois mouvements est déséquilibrée, en partie parce qu’un adagio intégré au deuxième épisode a disparu – résultat, le premier mouvement pèse plus de la moitié du morceau, mais ce côté bancal sied au dynamisme imprévisible de l’œuvre qui, lui-même convient à la réactivité partagée entre

- rigueur,

- hauteur de vue et

- onirisme

dont font preuve les zozos sur le grill. Dans le prime allegro non troppo, Estelle Revaz montre que la gravité n’est pas qu’affaire de registres. Le sérieux de l’exposition est bientôt comme augmenté sous les doigts déliés et précis du pianiste ; et cette libération des possibles du thème semblent inspirer un violoncelle soudain chantant. Les effets

- d’entraînement réciproque,

- de fluidité et

- d’échange

sont valorisés par une reprise qui permet de les mieux apprécier. Le temps long du mouvement presque rapide sied aux musiciens qui, dotés d’un souffle capable de porter les auditeurs, excellent dans l’art

- d’installer une atmosphère,

- d’en varier les lumières et

- d’en révéler des finesses titillantes (nuances, articulation, respiration…).

Ainsi, les développements brahmsiens sont rendus avec

- une intensité,

- une sensibilité et

- une variété de transitions (douce, violente, ambivalente)

qui ne confond jamais expressivité et sensiblerie. L’allegretto quasi minuetto pétille grâce

- aux sautillements du premier menuet,

- aux suspensions qui dynamisent paradoxalement les échanges, et

- aux facéties rythmiques de la partition ici présentées avec un souci de caractérisation et une vue d’ensemble qui avivent évidemment l’écoute.

L’allegro final frétille comme espéré. L’esquisse de fugato dérive vite en dialogue enflammé, c’est-à-dire en

- échange mouvant,

- débat instable et

- fulminations communes

où

- virtuosité,

- percussivité et

- polymorphie sonore

dessinent une musicalité

- exigeante,

- fine et

- efficace.

On s’ébaubit d’abord devant la capacité d’Estelle Revaz à changer de couleur en souplesse, progressivement ou instantanément. Jean-Nicolas Diatkine séduit ensuite par sa manière d’utiliser la sècheresse de l’acoustique pour donner vie

- aux explosions,

- aux traits et

- aux retraits

qui bariolent sa partition. Enfin, on s’enthousiasme en constatant en fin de bal que les deux artistes ont su dialoguer avec assez d’intimité pour que l’on ne sache plus si nous avons assisté à un récital de piano avec violoncelle ou l’inverse.

Deux bis issus des Sept chansons populaires de Manuel de Falla auréolent le récital. La nana, berceuse andalouse, retient l’attention par

- le balancement guitaristique du piano,

- la souplesse vocalisante de l’archet et

- la solidité musicale du duo

- (stabilité du clavier,

- évolution du violoncelle,

- apparente liberté commune).

« Polo », dont le texte crie une peine d’amour, finit pourtant par réjouir grâce

- à la tonicité impressionnante des notes répétées du piano élégamment maltraité par Jean-Nicolas Diatkine,

- à la vigueur déchirée du violoncelle manié de façon presque intime – elle le revendique souvent, on peut donc l’exprimer sans être soupçonné de vice, au moins sur ce point – par Estelle Revaz, et

- à l’efficacité des frictions communes aux deux artistes.

De quoi susciter les hourrah dégingandés d’un public – parmi lequel se cache presque l’illustre Yves Henry – que l’on sent comme étonné des vibrations électrisées qu’un récital pour piano et violoncelle, quand il est bien mené, peut communiquer à ses auditeurs…

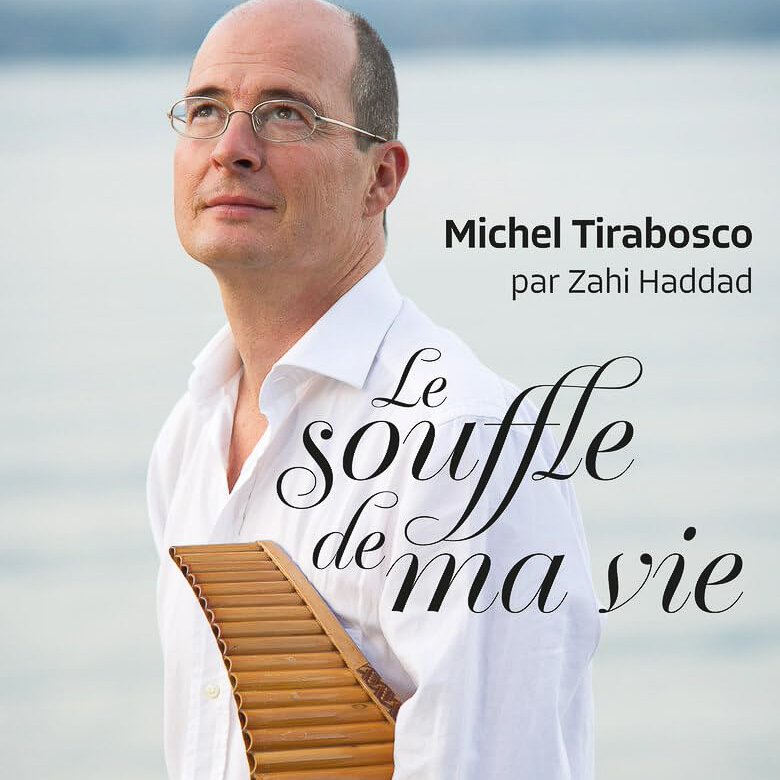

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)