Première réédition du label Cascavelle depuis sa reprise par VDE-Gallo en 2017, un coffret louant L’Art d’Aldo Ciccolini proposait tout récemment un drôle d’assemblage : des enregistrements historiques, datant des années 1950 et d’autres plus récents, gravés au début des années 2000 par l’excellent Joël Perrot. Avec cette notule, nous entamons la traversée des huit disques au programme, disponibles ici pour 41 € au moment où nous mettons cette chronique en ligne, ce qui est assez amusant nonobstant un livret peu fourni, version japonaise oblige un peu, mais disponible sur le Net, excellente idée.

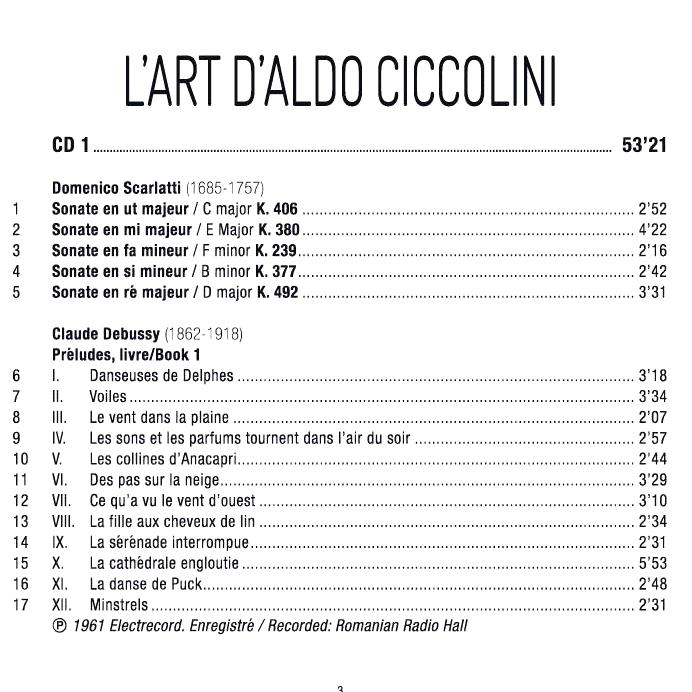

Le premier disque du coffret, donc, est issu des archives de la radio roumaine. En guise de mise en bouche, voici cinq sonates de Domenico Scarlatti. Dans ces miniatures qui ne dépassent pas les 4’30, feu Aldo Ciccolini, malgré un usage généreux de la pédale de sustain, se montre à la fois décidé et capable de nuances dans la fameuse K 380. Ce qui frappe, c’est ainsi la rencontre entre trois qualités wow, ben oui(w) :

- clarté remarquable,

- virtuosité digitale et

- délicatesse d’un toucher polymorphe et toujours approprié (K 239).

Car ce n’est pas le tout de jouer vite ou fort pour épater la galerie, il faut aussi jouer fin et varié pour séduire le mélomane bouffi d’exigence – on a connu d’autres raisons bouffantes guère plus fréquentables. Or, dans les cavalcades comme dans les rares passages plus posés, le pianiste de trente-six ans choisit de ne pas tortiller du poignet afin de donner cohérence et intérêt à ces piécettes ici lustrées avec un éclat pour le moins pimpant (sautillante K 492). C’est ébouriffant et, notons-le, d’une très belle qualité sonore.

Le projet mute avec le Premier livre des préludes de Claude Debussy enregistré, lui, en concert – l’hiver ? on l’espère vues les toux roumaines, qui n’ont rien à envier aux déficiences pulmonaires des salles parisiennes dont les mamies permanentées de tout âge et sexe cherchent à s’occuper en bruitant le beau, ces connasses. Le choc est brutal car, au studio, succède un brouhaha et un son de piano qui, tout en restant net, perd en définition le temps que les esgourdes s’habituent à cette autre atmosphère. En vaut-ce, eh oui, la peine ? Carrément. Ou plutôt, rondement : les « Danseuses de Delphes » annoncent une version allante mais souple, où les différents plans sonores sont clairement répartis pour guider l’oreille de l’auditeur. L’usage abondant de la pédale traduit une volonté de ouater les « Voiles » – sera-ce pour compenser une acoustique trop sèche ? « Le vent dans la plaine » associe aussi une pédale omniprésente à des doigts véloces, mais la puissance des accents refuse, et c’est heureux, le mignon-tout-plein pour valoriser la tension que sous-tend l’écriture.

« Les sons et parfums tournent dans l’air du soir » profitent d’une technique exceptionnelle pour donner une personnalité propre à chaque séquence plutôt que de peindre une atmosphère d’un sépia post-impressionniste d’ensemble. « Les collines d’Anacapri » correspondent bien à un pianiste qui semble être à son meilleur quand son énergie et son agilité digitales sont mises à contribution. Cependant, « Des pas sur la neige », où le « rythme doit avoir la valeur sonore d’un fond de paysage triste et glacé », montre que l’interprète n’est pas qu’un monstre : armé de sa pédale toujours envahissante, il s’astreint à retenir ses notes pour cristalliser le temps entre aigus fragiles et ultragraves sombres – pour une fois, hélas, le montage coupe le fade out, nous évitant le concert de toux mais effaçant trop vite la ronde et son point d’orgue.

« Ce qu’a vu le vent d’ouest » déchaîne la sourde fureur attendue, avec ce supplément dans l’art du crescendo-decrescendo qui fait les belles versions. Le tube de « La fille aux cheveux de lin » et son cortège de six, avec un « x » hélas, bémols est enlevé sans forfanterie ni maniérisme. « La sérénade interrompue », aux hispanismes rendus avec goût, est interprétée avec les trois qualités requises :

« Ce qu’a vu le vent d’ouest » déchaîne la sourde fureur attendue, avec ce supplément dans l’art du crescendo-decrescendo qui fait les belles versions. Le tube de « La fille aux cheveux de lin » et son cortège de six, avec un « x » hélas, bémols est enlevé sans forfanterie ni maniérisme. « La sérénade interrompue », aux hispanismes rendus avec goût, est interprétée avec les trois qualités requises :

- tonicité,

- sens du contraste et

- création d’une atmosphère mystérieuse au-delà des curieux surgissements binaires du Ré face au si bémol mineur de rigueur.

« La cathédrale engloutie » fonctionne elle aussi sur cette maîtrise du piano qui permet de susciter une atmosphère suspendue mais jamais mièvre puisque secouée par de puissants accords lorsque le monument « sort, peu à peu, de la brume », peut-être pas réalisés « sans dureté » comme l’exige la partition, mais avec tout du moins la fermeté nécessaire pour imposer le roc face à la nue, entre Do et do dièse mineur, jusque dans les abysses aiguës et les cimes graves, ou l’inverse, du piano. « La danse de Puck » va comme un gant à un pianiste maître de ses doigts et la pédale de sustain donc capable de dresser un décor en quelques accords (écoutez la délicatesse de la main droite dentelant au-dessus du trille. Les « Ministrels » concluent le bal, à la fois « nerveux et avec humour ». Les amateurs d’élégance à la française passeront leur chemin. Comme le « sec et retenu » final (plutôt « puissant et envoyé » !), les nuances traditionnellement suggérées sont souvent balayées par le plaisir du faux pataud et du vrai grotesque. Loin d’être scandaleuse, cette audace se révèle pertinente car elle rend sa lisibilité aux vifs contrastes de cette pièce.

En conclusion, le charme de ce disque à deux faces, comme dans le temps jadis ou le temps bobo du vinyle, réside dans la capacité de l’interprète à faire vivre les petites boules noires et blanches qu’accompagnent des traits. Plus simplement, porté par une technique impressionnante, Aldo Ciccolini sait caractériser à la fois la diversité des paysages traversés et l’unité du voyage grâce à un son toujours somptueusement pensé. La suite des découvertes vaguera de 1961 à 1956… avant de finir en 2002 (extrait des inédits du coffret !). On en r’parle ce tout tantôt, inch’Allalalalah.