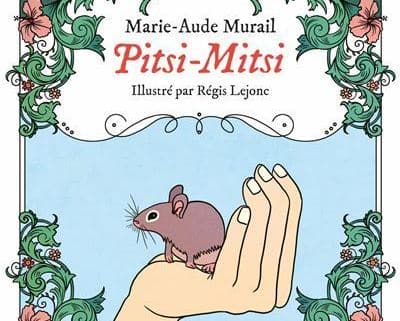

Quand Marie-Aude Murail ne reçoit pas le « Prix Nobel des livres pour la jeunesse”, ce qui constitue à peu près l’essentiel de son temps, le reste étant consacré à justifier cette distinction, quand elle ne prépare pas le septième tome de sa série Sauveur & Fils, ce qui constitue là encore l’essentiel de son temps actuel, elle écrit aussi des albums pour les plus jeunes. L’école des loisirs édite tout bientôt sa nouvelle réussite, magnifiée par un packaging parfait et des illustrations idéales signées Régis Lejonc.

Pitsi-Mitsi est un conte presque à l’ancienne qui, partant, devrait horrifier les sandrinesrousseaux de tout poil. En effet,

- pas d’inclusivité (les personnages sont blancs, bon, déjà, mais, pire, sont illustrés par des personnages blancs, t’imagines le niveau de racisme ringard encroûté dans ces représentations hitléro-poutiniennes pré-Sirène de Disney ?),

- pas de théorie du genre (MAM met même en scène une fille qui s’intéresse aux chiffons et aux princesses, hello-o, et même un garçon qui aime une fille et une fille qui aime un garçon, mais allô, quoi !),

- un ancrage revendiqué dans la tradition narrative et fictionnelle européenne (alors que les griots ont tant à nous apprendre sur nous-mêmes et sur le monde, c’est bien la peine d’écrire des trucs comme « qu’on parle ou qu’on se taise, il n’y a qu’un seul monde pour tous », franchement !)…

Quoique l’auteur ait malaxé tous ces possibles – et bien plus, heureusement – au long de ses plus de cent ouvrages, on imagine le choc pour les tenants d’un wokisme malsain mais si souvent adulé !

Soit, donc, le royaume de Courcouronnes, un tantinet plus attractif que la ville associée à Manu la Tremblotte, ce triste sire. Ce qui caractérise le royaume ? Les animaux y parlent. Enfin, y parlaient. Maintenant, ça devient plus rare. Pour ne rien arranger, la famine guette. Un jour, les parents de Gaston le mettent à la porte, lui et sa souris Pitsi-Mitsi, l’une des dernières à parler le langage des humains. Direction l’aventure et, si Dieu le veut (car il y a du dieu et même du curé dans cette histoire, l’auteur n’a décidément aucune vergogne), le Graal : des épousailles avec la princesse Chantilly, qui est tout sauf une crème. Chemin faisant, Gaston s’acoquine avec Joséfine (sic), une fille de riches à la recherche d’un animal parlant pour assurer le standard social de ses parents. Les gamins

- s’apprivoisent,

- cheminent,

- manquent de se friter autour du mot « quichenotte »,

- se font détrousser,

- sauvent un renard volaillophile (qui lui-même épargne un dessert en forme de rongeur),

- tombent sur une aubergiste super sympa qui, très comtesse de Ségur, fait frétiller le concept de « fricot » en l’accordant avec le substantif « cuillère ».

Après le road-movie, l’auteur varie les plaisirs en sollicitant un autre plot cher aux livres pour la jeunesse : le concours – que l’on peut traduire ailleurs, dans les pires pensums du genre, par la préparation d’un spectacle, argh. En effet, le roi offre sa fille à qui répondra à la question posée par feu son cochon parlant : « Quelle est la différence entre un animal qui parle et un homme qui se tait ? » La suite est réservée aux lecteurs qui iront au bout du livre, car elle pose des questions trop graves pour être abordées sans un débat complémentaire qui n’a point sa place dans sa présente notule – notamment autour des noces et des joies de l’hymen, dont l’auteur, passionnée par le couple, ses formes, ses délitements, ses grandeurs, ses rebonds et évidemment son ultra essentielle gastronomie (« fervente lectrice des enquêtes du commissaire Maigret, Nelly Hautecloche est convaincue que le célèbre enquêteur doit en grande partie ses succès aux petits plats préparés par son épouse », écrivait-elle par exemple avec feu Lorris dans Souviens-toi de septembre !, l’école des loisirs, 2021, p. 345), décortique quelques points de friction, du type :

- peut-on s’épouser à huit ans ?

- une souris peut-elle prendre une princesse comme femme, surtout si ladite princesse est une pimbêche, une peste, une péronnelle, bref, une connasse ?

- peut-on vivre heureux en étant marié en particulier et, plus généralement, peut-on vivre heureux ?

- une épouse, sera-ce pas toujours celle qui gueule quand son époux envoie de l’argent (ou de l’or, for that matters) à ses parents nécessiteux, alors qu’il aurait pu le garder pour lui, c’est-à-dire pour eux, c’est-à-dire pour elle ?

Ces questionnements s’accompagnent de profondes interrogations métalinguistiques, typiques de Marie-Aude Murail. En effet, avec une discrétion souvent malicieuse, l’auteur ne cesse de creuser la question de ce médium polymorphe, pas par snobisme délétère, pas par autoadmiration d’écrivain égocentré sur ses problèmes d’écrivain, mais parce que le langage, jamais universel, est universellement la manifestation extérieure de notre capacité

- à communiquer,

- à ne pas communiquer et

- à mal communiquer

et parce que, parfois, ne pas se comprendre, se comprendre à demi-mots, se comprendre par malentendus interposés, c’est plus rigolo que de renoncer à échanger – ou de rafaler avec sa guitare en bas des tours, par exemple. Les murailloâtres le savent : dès Le Hollandais sans peine, la lauréate du prix Hans Christian Andersen plaçait au cœur de sa démarche artistique le rapport entre

- profération,

- dicible et

- incommunicabilité.

Ici, le langage est notamment interrogé à travers

- son articulation (langage humain versus expressions animales, avec conjugaison ou non… et traduction de ces animalismes en langage humain),

- son potentiel spectral

- (expression non-verbale,

- silence expressif,

- cri non articulé face à la peur de la souris,

- cri articulé pour admonester vertement le vainqueur du concours,

- construction de phrases avec des Meccano plus ou moins d’équerre,

- registres de langue employés,

- efficience et limites d’intelligibilité du propos…),

- son rapport à des idiolectes archétypaux (notamment autour du conte et ses formulations iconiques),

- sa capacité d’évocation du réel

- (description,

- construction,

- comparaisons,

- effets d’écho,

- figures imagées,

- rapport à l’onomastique…),

- son inscription dans une épaisseur intertextuelle (allusion à d’autres récits),

- sa remotivation contemporaine souvent par le biais du décalage humoristique (« sortit une jeune demoiselle avec des yeux vairons (…), des lèvres pincées, le front barré de soucis, mais quand même jolie ») ou des mots-valises (la souris réfléchit au concept de « se miambriter »), etc.

Mais, sinon, participant de ces interrogations pas du tout intellichiantes, y a aussi des illustrations mimi tout plein ou hyperflippantes, hein. Pour les lecteurs pressés, la meilleure du monde entier est à la page 62. Associée à l’énigmaticité des proverbes d’ânes (« quand je pète à huit heures, tout le monde pète à huit heures deux » : sera-ce

- que l’odeur englobe ?

- que le pet inspire le pet ?

- que chacun profite de la nauséabondité pour dégazer itou ?

mystère !), ce dessin pourrait bien justifier les douze euros cinquante exigés pour le beau livre cartonné susmentionné. À se demander pourquoi on a surtout parlé du texte, mais bon, voilà, quelque part, quoi, c’est fait, de base, on est prêt pour l’épisode 7 de Sauveur & Fils.