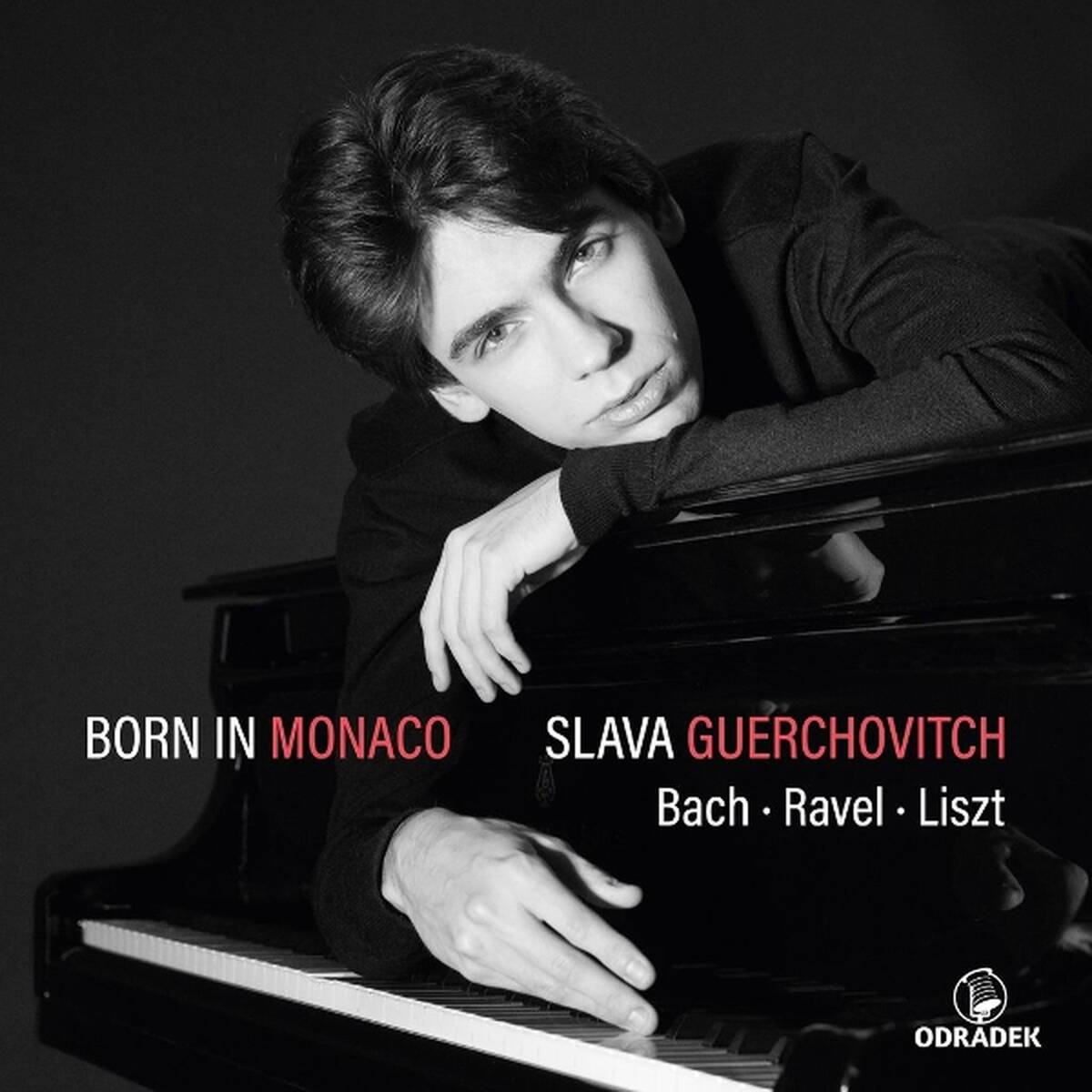

C’est à Pierre et Pascal Gaudin, victimes de la guerre, cette connerie, qu’est dédié le rigaudon du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, cette suite en six épisodes dont nous avons commencé l’exploration tantôt. En Ut et « assez vif », le quatrième mouvement conduit l’interprète à

- faire cliqueter ses doigts,

- équilibrer les intensités pour suivre le parcours de la mélodie et ménager des effets de surprise dans les répétitions ou reprises,

- varier les attaques et les touchers, mais aussi

- redessiner sans cesse un rythme à la fois évident et sachant tant se suspendre que cahoter.

La partie centrale, modulant sur un tempo moins vif, révèle un Slava Guerchovitch attentif à laisser

- rebondir sa main gauche,

- résonner les harmonies ravéliennes et

- se découper nettement les circonvolutions de la main droite.

Le puissant contraste annonçant le retour de la partie A ne souffre pas contestation.

- Vigueur,

- nuances et

- sobriété des effets

séduisent.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=02CKlT6ZrSE[/embedyt]

Le menuet en Sol, dédié à Jean Dreyfus, proche de la « marraine de guerre » chez qui Maurice Ravel a fini d’écrire son Tombeau, est annoncé allegro moderato. Le musicien en rend l’aspect naturellement

- dansant,

- gracieux et

- léger,

avec l’once de gravité que distille la palpitante harmonisation du thème. Le piano, excellemment réglé par Colette Audat, permet d’apprécier les variations de registre qui font pétiller cette première partie. La musette en en Si bémol, elle-même en forme ABA, travaille le contraste entre accords affirmés et réponses en octaves dissociés. Slava Guerchovitch ne s’y dépare pas

- d’une nécessaire netteté,

- d’une vision d’ensemble qui évite la fragmentation du propos et

- d’une conscience sonore qui lui permet d’optimiser le spectre de nuances proposé avec précision par le compositeur, entre pianissimo et fortissimo, avec ou sans sourdine.

Le retour du motif et de la tonalité liminaire confirme la bonne impression que fait cette interprétation,

- arrivée du balancement de la main gauche,

- coda et

- neuvième finale

inclus.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MNU2h1WiRbY[/embedyt]

Reste le plat de résistance, la toccata dédiée à Joseph de Marliave, défunt époux de Marguerite Long, laquelle créera (et bissera) l’œuvre. Lancée par des mi répétés, le mouvement s’enhardit de modulations stimulantes aux résonances parfois presque hispanisantes.

- La finesse du toucher,

- la fluidité des changements de tempo, et

- la discrétion de la pédalisation,

contribuent à la sensation de fluidité privilégiée par le compositeur sur celle de brio pyrotechnique souvent priorisé dans le concept de « toccata ». La modulation centrale, avec ses six accidents à l’armature, n’échappe pas à cette exigence que s’applique le pianiste. Certains regretteront sans doute que Slava Guerchovitch ne se serve pas de sa technique pour en faire davantage et ébaubir l’auditeur par des effets longtemps considérés comme consubstantiels à toute toccata. En réalité, le jeune pianiste garde le cap

- d’une rigueur intelligente,

- d’une attention juste au texte, et

- d’une précision qui fait sonner le piano plutôt que résonner une virtuosité.

Celle-ci, dont le mélomane aime à raison se goberger, semble ici vécue non comme une qualité à paillettes mais comme un outil qui donne de l’étoffe à une œuvre, et pas que dans la redoutable coda. L’aisance technique et artistique du pianiste confère

- une unité aux mutations ravéliennes,

- une énergie transcendant les pages énergiques de la toccata, et

- une musicalité à ce flux vibrant offert aux pianistes de qualité supérieure.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UBPXouJ-61I[/embedyt]

Après un Bach foufou et un Ravel direct, deux options radicales qui témoignent d’une personnalité polymorphe, quel sort Slava Guerchovitch réserve-t-il à la « fantasia quasi sonata » de Franz Liszt qu’il a choisi pour conclure son premier enregistrement ? Réponse dans une prochaine notule !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter gracieusement en intégrale, c’est par exemple là.