Célébré pour la troisième fois à Paris depuis 1987, Vilhelm Hammershøi (1864-1916) bénéficie jusqu’à ce 22 juillet du cadre grandiose proposé par le musée Jacquemart-André. Assez mal indiquée, l’exposition permet de se perdre d’abord dans le château sis 158, boulevard Haussmann à Paris, avant que, reprenant le bon chemin, le curieux ne débaroule dans les quelques salles dédiées à la mise en avant temporaire, coordonnée par les commissaires Jean-Loup Champion et Pierre Curie. Plus que la présentation de peintures – souvent excellentes – de proches, le principal intérêt de l’accrochage réside dans les tensions qui parcourent les tableaux, par-delà leur apparence sagement tirée au cordeau.

- Tension entre la maîtrise du trait et l’attrait – ha-ha – pour l’espace vide ;

- tension entre l’importance des proches (parfois avant même qu’ils ne deviennent proches) et l’absence de valorisation, comme si les personnes étaient dépersonnalisées, devenant des personnages ;

- tension entre le figuratisme et une patente dilection pour la géométrisation sinon l’abstraction ;

- tension entre le travail sur la lumière et la fascination pour les obscurités, diffuses ou profuses ;

- tension entre la mélancolie des sujets (doit-on dire des objets ?) peints et cet investissement personnel qui donne une âme, empesée et désaffectée au sens de « libérée des affects » ;

- tension entre la limitation des thématiques – qui fait résonner la limitation de tout humain – et l’écho renouvelé de leur réinvestissement pictural, etc.

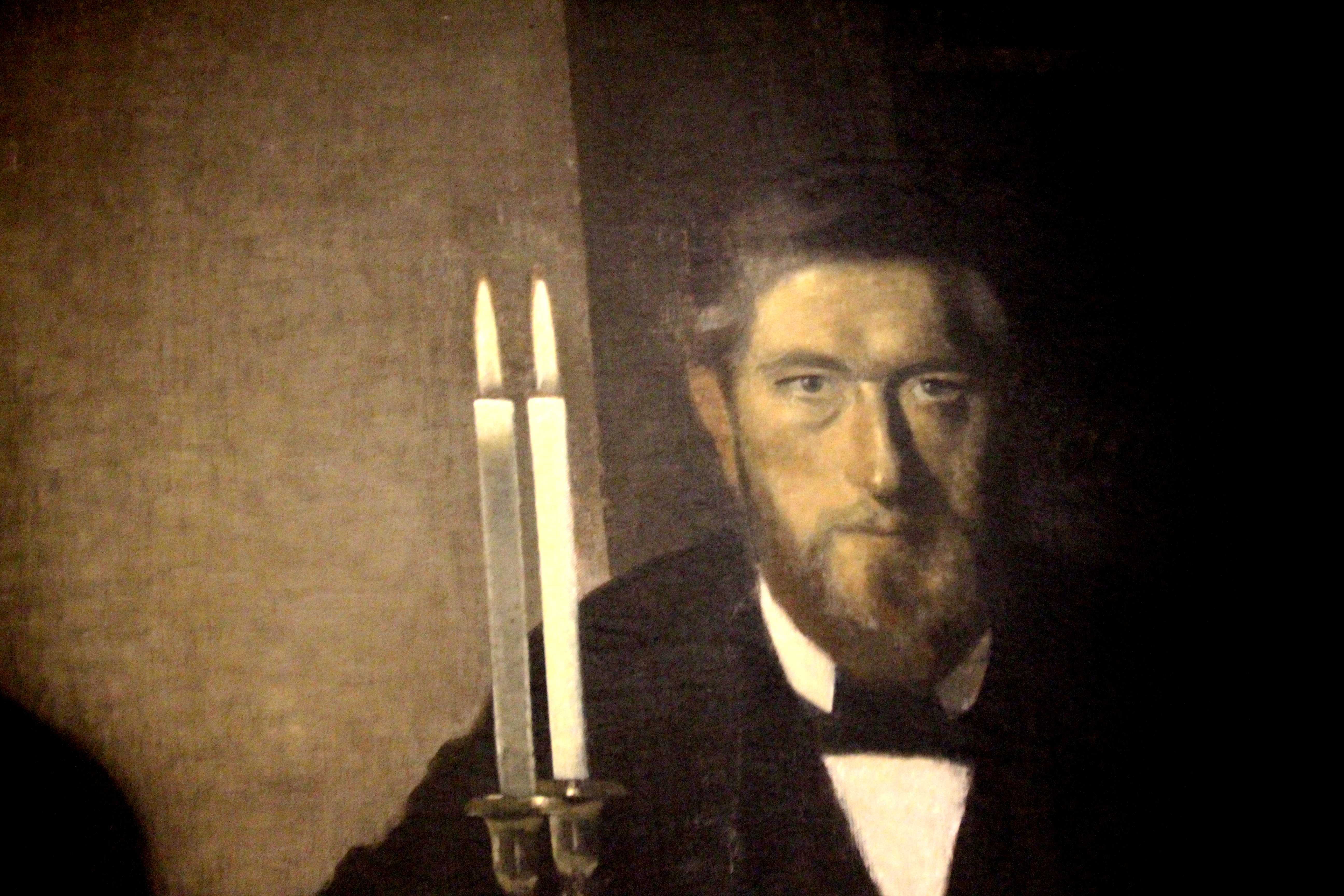

L’exposition s’ouvre sur une série de portraits de proches, notamment celui de la future Mme Hammershøi. Signalons aussi sec que, ici, comme en témoignent les murs gris sertissant les tableaux, l’atmosphère n’est pas à la rigolade. Anne Sylvestre aurait stipulé : « Si c’est ça qu’il vous fallait, / Du troula, troulalère / Fallait le dire avant. » En effet, les tons sont obscurs et austères ; la palette se limite avec exigence ; l’ambiance oscille entre noir, gris, kaki, gris, marron foncé, gris, noir et gris. Mieux, quand plusieurs silhouettes se retrouvent sur un tableau, elles n’interagissent jamais et toujours se contentent de faire, humblement, leur devoir. Les femmes ménagent, les hommes sont en représentation. Jamais mélangés. Dignité, quant-à-soi, petites cases.

En cela, la peinture semble saisir la sédimentation de l’humain dans un carcan à la fois, en apparence, apaisé et formel. Tout se passe comme si le formalisme des postures et la fonctionnalité des activités avaient statufié les figurants. La couleur traduit cette démission de l’élan vital ; et la construction des toiles où se perd l’élan vital (parallélisme, personnages rassemblés mais détournés les uns des autres, confusion des lignes humaines opposées à la rigueur sobre du mobilier) accentue cette impression d’humains ensuqués sous une chape où mélancolie, conventions et fatalisme auraient figé tout espoir – l’art de Vilhelm Hammershøi devenant, alors, non point un cri de désespoir, c’eût été malséant, mais la seule sortie possible pour donner du sens à la mornitude, et pourquoi pas, de nos existences.

Ainsi, l’œil est saisi par l’unité entre les figures et les intérieurs que représentent les tableaux de Vilhelm Hammershøi et, dans une certaine mesure, ceux de ses proches comme Peter Ilsted et Carl Holsøe. La robe que peint ce dernier dans « La femme de l’artiste dressant la table » reproduit parfaitement le motif du mur. De la sorte apparaît un triple enfermement :

- le personnage est aspiré par son univers physique, jusqu’à se confondre avec lui ;

- il est contraint par son rôle de ménagère happé par ses tâches domestiques ; et

- il est réduit, grâce au titre, à son statut d’épouse.

Peter Ilstedt aussi efface la femme derrière son utilité : vêtue de gris et de noir, la maman de « La mère et l’enfant » s’efface, dans un décor dénudé, derrière son bébé dont les habits associent le blanc aux coloris du banc et du coffre. Cet intérieur-ci a beau s’ouvrir sur l’extérieur grâce à la fenêtre et sur un peu d’art grâce au tableau évoqué en haut à gauche, tout ici paraît parler moins de tendresse que de limitation.

- Fonctionnel est l’ameublement ;

- fonctionnelle, la femme ;

- fonctionnel aussi le tableau qui, à travers l’émotion esthétique, participe de la perpétuation d’une vision de la société clivée et stagnante.

Quatre ans plus tard, un nouvel « Intérieur » du même Peter Ilsted trahira tout autant cette vision anthropologique en représentant une jeune fille allant ranger une cruche dans un buffet : la performance technique du peintre (perspective, cadrage, jeux de lumière et d’ombres, représentation de matériaux variés dont des verres opaques ou transparents, palette à la fois restreinte et variée…) est au service d’une mise en image de l’enfermement où la figure féminine peut passer pour une métaphore de la condition humaine.

C’est cette mâle mélancolie qu’explore la veine paysagiste de Vilhelm Hammershøi. Le « Paysage à Lejre » projette ainsi le visiteur dans un monde comme débarrassé des formes qui encombrent nos regards. Pour autant, la tendance du paysage à s’abstraire de la représentation convenue est toute relative pour au moins deux raisons.

- D’une part parce que la ciel, qui constitue les deux tiers du tableau, ouvre une perspective qui nous permet d’échapper à la seule terre.

- D’autre part parce que ce ciel fait écho à la terre, les moutons nuageux proposant manière d’écho aux trois bosquets qui jalonnent l’horizon.

Par conséquent, le regard ne file pas vers la ligne de fuite : il ondule d’abord et, chaloupé, oscille entre ciel et terre, profitant pleinement d’un espace pictural libéré de sa narrativité coutumière. En clair, ce tableau ne raconte rien – ni un lieu typique, ni une géographie exotique, ni un événement cosmique (une saison ou une spécificité climatique) ou microscopique (la présence d’un vivant, par exemple) ; et cette vacuité apparente permet précisément au visiteur, comme pris d’un vertige horizontal, d’investir l’espace comme il le ferait devant tout paysage. Dans une telle perspective, les tonalités, jamais dénuées d’ombre ou de gris, évoquent une sensation de faille, d’irreprésentable par-delà ce que l’on peut voir en couleurs moins sombres, autant que de tension, entre liberté et pragmatisme – sensation que l’artiste cèle derrière l’amplitude du double paysage invoqué ici.

Les extérieurs que peint Vilhelm Hammershøi ne sont pas toujours ruraux ; en revanche, ils sont toujours débarrassés de ce qui pourrait parasiter la contemplation – au point, nous apprend-on, que les deux représentations de l’église Saint-Pierre de Copenhague sont des sortes de photoshoppage où ont été effacées les maisons jouxtant le bâtiment sacré. Notons que cette tendance à la reconstitution innerve l’ensemble du travail de l’artiste. Donnons-en deux exemples, parmi d’autres :

- le premier portrait de sa future épouse aurait déjà été conçu d’après photographie ; et

- les tableaux tirés de ses appartements présentent souvent une version « allégée » de l’ameublement.

Par le truchement de cette sélection, l’extrême précision des traits, la solide capacité à susciter un effet de réel et l’attention fine portée aux lumières sont mises au service d’une émotion liée non plus à l’artisanat magistral, non plus au potentiel dramatique d’une situation ou d’un détail, mais à la peinture elle-même. Nulle « bonne idée », nulle trouvaille, nulle exubérance – rien que la peinture. Au point que les deux tableaux représentant l’église Saint-Pierre sont à la fois très similaires, en dépit de leur taille dissemblable, et très différents grâce à l’effet de brouillard suscité çà et non là.

À l’instar des arbres décharnés que l’artiste et son frère apprécient, le peintre tente de dégraisser ses tableaux en éradiquant le superflu. Dès lors, c’est du contraire de l’abstraction dont il s’agit ; c’est presque même du contraire de l’épure que l’on devrait parler : l’on risquera le mot d’essentialité, au sens où il s’agirait de se concentrer sur la substantifique moelle du sujet. La représentation n’est pas tant représentative parce que « wouah, on dirait une photo » que parce que, à l’inverse de la photographie, elle peut scalper le superflu pour rendre évident ce qui était caché et, pourtant, fondamental.

Il n’est donc pas étonnant que ce soit surtout au début et à la fin de sa carrière – donc de sa vie – que Vilhelm Hammershøi ait abordé le nu, forme symbolique de la libération du superflu. Point de jubilation charnelle, ici ; foin d’érotisme ou de pornographie. Le monde du nu est gris. Le fond est sciemment bâclé, car il est question de corps, non de décor. Les visages sont souvent floutés ou invisibles. Les femmes qui posent sont comme dessaisies d’elles-mêmes, comme dépossédées au sens démoniaque du terme. Attente et inexpressivité prédominent. Le corps, et non pas ses possibles (émotion, mouvement, interaction avec autrui…), prend ainsi toute sa place – le corps ou plutôt son substrat, c’est-à-dire les variations de couleurs, de lumières et de matières. La peinture, en somme.

Partant, l’art du peintre est double : donner à voir le réel par-delà le réel ; et laisser le spectateur découvrir ce qu’il y a de triste, de saturant et de limitant dans son existence. Nous en convainc la série de tableaux représentant des intérieurs où vaquent des femmes. Des femmes seules. Des femmes en noir, souvent. Des femmes accablées par des tâches ménagères ou par le complément indispensable des tâches ménagères : le rien. Inlassablement, les tableaux ressassent ce thème, creusent ce motif, répètent cette sorte de taedium vitae qui n’est pas dépression psychiatrisable mais expression lucide de la condition humaine. La sobriété des décors contribue à souligner cette implacable vision de l’humanité dont le rôle soumis de la femme est un miroir éblouissant.

La peinture associe les deux pans leprestiques de la vie : le « Y a rien qui s’passe », qu’exprime la répétition des gestes mimée par la répétition des tableaux ; et le « Quel con a dit : y a rien qui s’passe », tant il est patent que le « rien » est précisément ce qui se passe, par exemple l’irréversibilité du temps et ses effets limitants sur nos possibles. En quelque sorte, Vilhelm Hammershøi a l’élégance de mettre son art au service de notre prise de conscience. Le dénuement et la simplicité visuelle de ses tableaux accentue la sensation de fragilité du visiteur et le pousse à supputer que l’épure apparente est une posture aussi signifiante moralement qu’esthétiquement.

Toutefois, même à l’intérieur des peintures d’intérieurs, ha-ha, l’extérieur n’est, sans paradoxe, pas absent.

- D’abord parce que l’extérieur est ce qui clôture l’intérieur : il est donc perceptible par les fermetures qui bornent l’intérieur – murs, portes, fenêtres, cadrage.

- Ensuite parce que l’extérieur est parfois visible de l’intérieur : les fenêtres laissent ainsi percer la lumière, mais les rais de soleil, si élégants soient-ils, ne font que dénoncer l’enténèbrement de nos vies.

- Enfin parce que l’extérieur est parfois à l’intérieur, et réciproquement, comme le stipulerait Gauthier Fourcade : ainsi de cette cour d’immeuble où extérieur et intérieur dialoguent dans un même enfermement, que le cadrage que « Cour, Strandgade 30 » traduit avec puissance. Non seulement toutes ces fenêtres donnant sur l’extérieur – gris – donnent en réalité sur l’intérieur de l’immeuble, mais les étages semblent infinis, comme si la prison horizontale (les murs qui nous piègent) était aussi une prison verticale.

Double difficulté, donc, pour celui qui rêverait d’air : il lui faudrait accéder à l’extérieur, d’abord, puis dénicher un extérieur qui le sorte réellement de lui-même. La quête est impossible pour la raison – simple, elle – que la prison est en nous. Elle est nous. La clôture, c’est nous, notre finitude, notre brièveté, notre médiocrité. Admettons-le, ce qui nous limite est aussi ce qui nous rend vivants. En d’autres termes, c’est notre humanité que nous fait contempler, sinon accepter, Vilhelm Hammershøi selon trois stratégies :

- en l’esthétisant (utilisation de symboles dans le quotidien, de métaphores dans la proximité familiale, et de formes simplifiées à l’agencement lisible),

- en la faisant scintiller de lignes élégantes (rôle de la géométrisation et de l’éclairage de l’espace, travail chromatique sur l’agencement du vide apparent et les perspectives, rapport entre fond et sujet principal que définit le titre autant que le tableau, etc.), et

- en la pomponnant à l’aide d’une quiétude fataliste, que l’attitude soumise et abattue des femmes traduit avec force.

L’ensemble esquisse une œuvre à la fois captivante et onirique, une exposition qualitative (qui s’achève aujourd’hui) et un cadre enchanteur – belle expérience, comme disent peut-être les gens de bien et, il le faut croire, quelques autres, que cette visite au musée Jacquemart-André !