Retardé et sérieusement menacé par le succès du coronavirus, de ses variants et de ses recombinations, le présent disque est déjà une victoire de la musique sur la folie anticulturelle du monde. Il enquille des transcriptions d’Earl Wild (plus un bis de Vittorio Forte en personne ou presque), rendant hommage au pianiste américain « qui a joué pour six présidents des États-Unis consécutifs », ainsi que le stipule l’interprète dans le livret riche et bigarré, proposé en trois langues.

La première transcription peut surprendre, puisqu’elle s’intéresse au finale d’une Suite en Mi pour clavecin, en l’espèce l’« Air et variations sur The Harmonious Blacksmith » (HWV 430) créée en 1720, parmi sept autres suites, par George Frideric Handel. C’est le premier suspense du disque : que peut bien apporter une transcription pour piano par rapport à une partition pour clavecin ? L’air liminaire est ornementé avec parcimonie et agrémenté d’une petite envolée à la fin de la seconde reprise ; ce sera la direction suivie par le transcripteur – ajouter une once de virtuosité et d’enrichissements pour profiter à la fois

- des forces du piano (sa capacité

- à percuter – important pour un forgeron, fût-il harmonieux ! –,

- nuancer et

- laisser résonner la note) et

- de ses limites (un seul clavier, contre deux, souvent, sur les beaux clavecins).

Des accents octaviés rendent ainsi les coups de l’artisan sur le métal tandis que des gammes s’envolent pour célébrer les reprises, associant la légèreté à la puissance. Un élargissement des registres (cinquième variation) donne plus d’ampleur au roulement des triples croches, tandis qu’un dernier mordant « typique » referme l’arrangement sur une note d’époque. Tout cela est enlevé avec

- l’élégance,

- la clarté et

- l’aisance digitale requises.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ezFgHaiSCB8[/embedyt]

Autre tube baroque, l’Adagio du concerto pour hautbois (SF 935) d’Alessandro Marcello est une autre surprise, dans ce disque. En effet, comme le pointe Joanna Wyld (avec un « y »), la plus ancienne version du concerto est une transcription réalisée par Johann Sebastian Bach en 1715, alors que la version pour hautbois et cordes la plus ancienne n’est attestée qu’en 1717.

Au cœur du concerto, l’adagio est devenu un tube. La version Wild diffère évidemment peu de la solution JSB même si elle s’enrichit de notes aiguës complémentaires, d’arpèges et d’accords parfois plus complets et s’allège par endroits d’ornements habituels. Vittorio Forte en soigne l’exécution en déployant son art

- de poser les notes à l’exacte intensité nécessaire,

- d’oser les ritendi nécessaires et

- d’entrer dans le détail du texte (ainsi du choix, dans la coda, de faire rebondir le sol – sooool la fa mi fa, quand d’autres considèrent que la dernière phrase commence sur le temps).

Les choses sérieuses commencent avec les sept lieder de Sergueï Rachmaninov. Toujours aussi paradoxal est cette série : le compositeur ne proposait-il pas, lui aussi, ses propres transcriptions ? Earl Wild ne s’empare pas moins de l’original avec sa poésie et sa virtuosité propres, que l’on peut entendre sur YouTube.

« Le rêve » (op. 38 n°5), en si bémol mineur, fait l’éloge du songe grâce aux mots de Fiodor Sologoub : dans ce bas monde, rien n’élève que le rêve, cette « infinie douceur ». L’arrangement de cette partition déjà cossue pour l’accompagnement, associe

- la complexité (la partie de la voix est enchâssée dans l’accompagnement),

- la clarté jouant sur la stratification (nuances et attaques) des différentes parties, et

- l’onirisme

- (chromatisme,

- suspension,

- balancement du 6/8 fragilisé par l’alternance de ternaire et de binaire dans l’accompagnement),

le tout exigeant un interprète aux moyens exceptionnels. Cet enchâssement est très symbolique de l’idée d’un rêve qui permet à l’homme (représenté par la mélodie) de dépasser sa propre condition, de lui offrir une étoffe plus large, fût-elle éphémère, en ouvrant grand la porte à l’inattendue inspiration de l’inconscient ou, va savoir, d’une muse divine pour une fois apaisante… malgré ou grâce à une coda soufflante, entièrement repeinte dans des couleurs situées entre Debussy et Ravel.

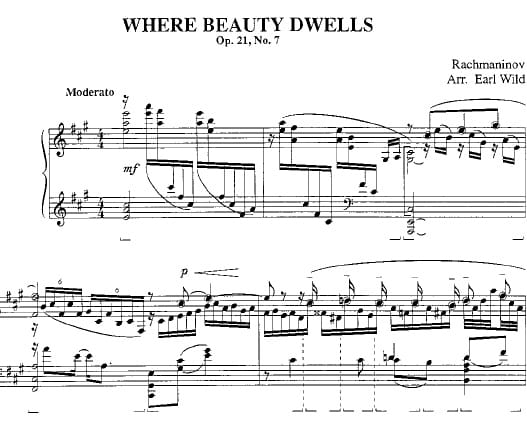

« Ici, il fait bon » (op. 21 n°7), en La, sur un texte de Glafira Adolfovna Galina, loue la solitude, le silence, le plaisir d’être avec « son rêve », décidément et, sous les nuages blancs, la rivière en feu. Dans l’arrangement d’Earl Wild, ce sont les mains qui sont en feu pour rendre la mélodie, répartie de gauche à droite, et son cortège de doubles ou triples l’habillant, entre triolets, quintolets, septolets explorant l’ensemble du clavier. Pour donner une mini-idée de la mutation, voici deux illustrations en mode avant / après. (Oui, on parle bien de la même partition…)

Les modifications permettent de laisser scintiller le talent – réparti à part égale entre transcripteur et interprète – qui consiste à faire paraître simple, plaisante et lisible une partition hérissée de difficultés techniques fascinantes quoique indolores pour l’auditeur. En témoigne cet enregistrement issu d’une captation dans les conditions du direct, lors du premier Grand confinement (pour entendre les versions studio, voir le lien en bas de la présente notule)…

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iFgkYvkM41c[/embedyt]

« La Muse » (op. 34 n°1), en mi mineur, sur un texte d’Alexandre Pouchkine, s’enivre du plaisir d’être inspiré au point de jouer aussi merveilleusement les hymnes divines et les chants des bergers. La transcription semble se contenter de concaténer voix et piano. Pourtant, quel brio et quel sens de la modestie il faut pour rendre touchante une mélodie nostalgique

- balançant volontiers entre mi mineur et Mi bémol

- avant de basculer dans un 12/8 en Mi,

- puis de moduler en si mineur et de revenir en Sol pour préparer le retour du mi mineur !

Tout cela, coda pimpée comprise, est subtilement transcrit et supérieurement exécuté : si l’épithète n’avait mauvaise presse, l’on parlerait volontiers d’une virtuosité introvertie, par opposition aux effets de manche spectaculaires et un peu creux.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oUgk7VMIvcE[/embedyt]

Les « Torrents printaniers » (op. 14 n°11, partagé dans le livret entre Spring Streamset Floods of Spring), en Mi bémol, sur un texte de Fiodor Tiouttchev, permettent d’oublier la neige qui recouvre les champs afin de célébrer les journées chaudes et cool de mai – je synthétise, mais on voit l’idée. C’est un morceau brillant, plus lisztien que les précédents, où l’arrangement peut aussi bien respecter la ligne mélodique que l’octavier sur une note ou la totalité d’une phrase pour augmenter l’effet produit. Des nuances et un souci de lisibilité associent une tension musicale à cet impressionnant exercice de virtuosité développé à sa guise par Earl Wild.

« Oh, ne [me] pleure pas ! » (op. 14 n°8), en fa mineur, sur un texte d’Alexis Apoukhtine, propose à la fiancée survivante de continuer à kiffer la vibe : passée la détresse qu’elle éprouvera à la mort du poète, si elle éprouve de doux frissons, c’est le mort qui les lui aura envoyés. La transcription creuse la veine alla Liszt ouïe une piste plus tôt, en ajoutant, pour l’introduction, des torrents de larmes émues. Sobriété et contretemps reprennent ensuite le dessus. La partie « con moto » flirte avec le style du Chopin dramatique avant que la conclusion ne délie à nouveau les petits doigts jusqu’à l’envol final. Cette diversité de styles permet d’entendre à la fois

- la partie « brillante l’air de rien » et

- la partie « j’ai pas besoin qu’il y ait un milliard de notes pour faire de la musique »

qui constituent deux pôles importants du talent patent de Vittorio Forte.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lx0cp1MsF-0[/embedyt]

Les deux dernières mélodies transcrites renouent avec les romances de l’opus 21 où puisait déjà « Ici, il fait bon ». « Chagrin de printemps » (n°12), en Si bémol, se lamente que le silence du crépuscule soient gorgés de souffrance et de désespoir – sinon, ce serait le paradis, affirme le poète ! Dans le flux de doubles, le temps cahote entre

- respirations,

- changements de mesure (entre 6 et 15/8),

- grandes envolées amplifiées par la transcription,

associant

- maestria technique,

- science poétique et

- sens des contrastes discrets.

« Sur la mort d’une linotte » (n°8), en do mineur, évoque l’enterrement de cet oiseau si mimi et si tendre qu’il n’a pas souhaité survivre au décès de son partenaire. Le transcripteur ajoute le glas initial au chagrin qui tente de se concentrer dans le médium avant de monter dans les aigus pour se souvenir du chant du volatile puis de prendre son ampleur afin de sublimer ce lien si fort entre deux êtres que la mort ne peut symboliquement séparer mais scelle à jamais. Plus sobre et néanmoins poignante et tenue, cette dernière mélodie de Rachmaninov ne manque pas d’émouvoir.

Dans la coda wildienne, le détaché du piano évoque la « Danse de la fée Dragée », préparant la bascule vers les transcriptions suivantes, inspirées par Piotr Ilych Tchaïkovsky… et que nous évoquerons dans la seconde partie de cette recension, la faute à un disque passionnant et copieux (77’) !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter en intégrale, c’est là.