Quel joli pari ! Le label IndéSens, dont nous chantâmes tantôt les louanges à travers ses représentants, malgré un nom qui évoque les pires jeux de mots d’enseigne de CoiffHeurs, ose la publication d’un disque réunissant les cinq sonates pour cuivres de Paul Hindemith, parmi les dix sonates pour piano-et-plus que composa le zozo. Au casting, parmi les plus grands solistes, surtout français, de leur catégorie. Gâchons le suspense : le résultat est à la hauteur du générique. Voici, en notre sens, pourquoi.

1.

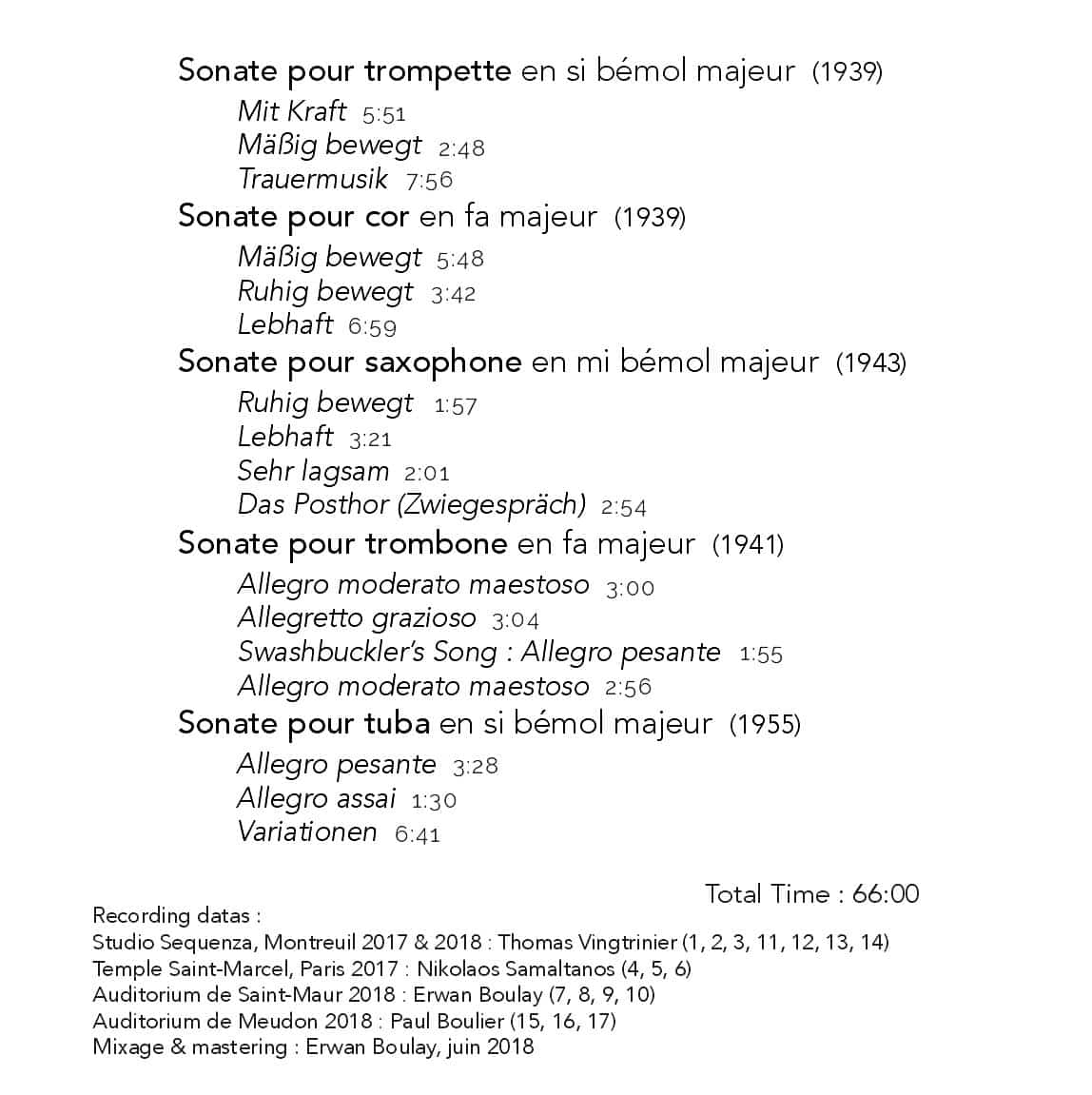

Sonate pour trompette en Bb (1939)

Le disque commence « avec puissance ». Tant mieux : partir fort permet moult retournements rapides et inquiétants. Soixante secondes après un incipit qui ne minaude point, le changement d’atmosphère saisit l’oreille. Le grondement du piano, via des accords répétés et des ondulations, fait écho aux lignes brisées de la trompette d’Éric Aubier. Un système d’échos alimente le discours, avalé par les graves du piano. Un nouveau crescendo par paliers offre à la trompette l’occasion de reprendre sa position surplombante, fragilisée néanmoins par les guirlandes de notes de son partenaire qui provoquent l’instabilité du rythme final. Le deuxième mouvement attrape l’auditeur car il peine à se développer. De nombreux unissons illustrent cette difficulté de la musique à prendre son essor. Néanmoins, peu à peu, un motif rythme des embryons de variations ; sauf que le ressassement de cette formule finit par étouffer toute velléité lyrique ou discursive.

La fausse gaieté de la musique avoue sa vraie nature en débouchant sur une longue « musique funèbre ». C’est l’occasion d’apprécier à découvert l’incroyable toucher de Laurent Wagschal. La capacité du pianiste à faire sonner son instrument à la fois comme orchestre miniature et comme multiple soliste est sollicitée pour ouvrir le bal mortuaire. La trompette, aux sons tenus ou détachés, apparaît, disparaît derrière les commentaires du piano, se réimpose sans parvenir à prendre l’initiative des échanges. Dieu, par exemple, soit loué, le lamento connaît des ruptures : au mitan de ce mouvement, le piano plante des unissons doublés, d’intensité variable, qui rythment une section ponctuée de brisures et d’interventions puissantes de la trompette. Le silence semble même un moment avaler la procession avant que le motif de notes par deux, en unisson, réveille le piano pour un dernier adieu que la trompette couronne. Les musiciens dégagent ainsi de ce quart d’heure dense et pesant une séduisante intensité diégétique – en presque moins prétentieux, on pourrait dire : les gars, concentrés, racontent une histoire captivante car jamais uniment claire même si on sent que, globalement, ça rigole pas.

2.

Sonate pour cor en F (1939)

L’œuvre, captée au temple Saint-Marcel par Nikolaos Samaltanos, s’ouvre sur un mouvement modéré où l’énergie décidée du piano dialogue avec la chaleur du cor. C’est l’amorce d’un dialogue alternant parties superposées, questions-réponses et imitations. L’impressionnante partie dévolue au clavier d’Hélène Tysman dirige les changements d’atmosphère. Des cellules de longueur diverses (deux à six notes) se succèdent jusqu’à une coda rapide, conclue sur un accord parfait dont on ne sait s’il est optimiste ou, étrangement, ironique. Le mouvement « tranquille » qui suit, construit en ABA, fait coulisser une même micromélodie entre les différentes voix et voie, au clavier et au cor, créant des effets d’écho presque fugués… mais vite mutés dans une section centrale où les aigus du piano ruissellent sur le procédé et modifient la nature de la pièce avant que le cor ne reprenne le ton liminaire.

Tout se bouscule dans le mouvement « animé », qui est d’autant plus palpitant que les dix premières minutes ont installé des jalons sur le point d’être reconvoqués, synthétisés, modifiés pour partie et secoués. Il part bille en tête avec une walking bass percutante, que zèbrent des breaks toniques. Une première rupture (piste 6, 1’20) semble offrir un petit apaisement aux musiciens ; mais le piano s’emporte, menaçant de réélectriser le propos. Ça ne manque pas : en dépit du ton débonnaire du cor, une troisième section est parcourue par une ire inquiète. Forte ou piano, la tension secoue à nouveau le discours par des effets d’écho que le piano agrémente de soli apportant de nouveaux grains au moulin du cor. Surprises, hoquets, decrescendo et contrastes brutaux sont remarquablement rendus par des interprètes qui se retrouvent pour l’accord parfait entendu plus tôt mais, cette fois, point-d’orguisé. Sur l’ensemble de l’œuvre, en dépit d’une pédale de sustain très utilisée, le piano rend avec précision et profondeur les tensions qui secouent sa partie, tandis que le Galicien David Alonso capte l’oreille par les variations de couleur qu’il est capable de faire miroiter, de des chromatismes chauds aux teintes éblouissantes en passant par le murmure des pastels – le deuxième mouvement illustre à merveille cette association entre virtuosité et entente musicale entre les deux interprètes.

3.

3.

Sonate pour saxophone en Eb (1943)

En quatre mouvements, la sonate pour saxophone s’ouvre sur un mouvement modéré qui incite Nicolas Prost à vibrer avec une générosité très, euh, généreuse, les sons qu’il tient. À ce prélude répond un mouvement animé qui pivote, façon ABA derechef, autour de motifs guillerets rarement entendus jusqu’ici. Pourtant, après un premier échange de bon aloi, piano et sax s’exacerbent, s’emportent et s’étincellent (si, si) jusqu’à ce qu’un rappel du thème initial s’éclaire d’une lumière différente sous les cascades de notes du piano avant une résolution en douceur. Le troisième mouvement, aux accents presque jazzy, s’apparente à une mélopée quasi nostalgique – osons l’inosable : jazzy nostalgique. Bref. Cette fois, peu de duel : les deux musiciens semblent participer d’un même sentiment qu’ils décrivent de concert, leur art mettant en évidence cette science de Paul Hindemith pour croquer une atmosphère et l’installer en à peine deux minutes.

La sonate s’achève sur un dialogue enflammé qui fait la part belle au piano – on regrette dès lors que l’instrument ne semble pas avoir été préparé au mieux (voir piste 10, 1’23, le do dièse – ré qui sonne, au mieux, faux, au pis, bastringue). Le marteleur est rejoint par le saxophone pour manière de valse, le piano pyrotechnise, et pourquoi pas, à nouveau tandis que le souffleur tente d’imposer un motif qui rappellera « Ô Croix dressée sur le monde » aux habitués des églises – si, ça existe encore. Les circonvolutions du clavier ne cessent que pour s’entrecouper d’accords furibonds, auxquels répond une note tenue et vibrée du saxophone. Aussi salue-t-on le souci de Nicolas Prost et Laurent Wagschal de caractériser finement chaque changement de caractère dans une pièce qui n’en manque pas.

4.

Sonate pour trombone en F (1941)

Écrite deux ans avant, la sonate pour trombone s’ouvre sur un capharnaüm qu’accentue la prise de son très réverbérée signée Thomas Vingtrinier. Poursuivant une même interrogation, piano et trombone s’interpellent dans un premier mouvement annoncé « maestoso ». L’épuisement du thème ouvre l’espace nécessaire au deuxième mouvement, « grazioso », qui s’ouvre sur un solo de piano aux harmonies très hindemithiennes. La réponse de Fabrice Millischer el’tromboniss déclenche une nouvelle confession des marteaux, qui ont la main sur ce mouvement en dépit des échos sérieux énoncés par le cuivre.

Au contraire, le troisième mouvement part sur des auspices tromboniques. L’énergie de la « chanson du ferrailleur » exprime les contradictions de cette pièce, à la fois « allegro » et « pesante », au point d’enchaîner cette troisième section sur un « allegro maestoso pesante »… comme le premier mouvement. Questions-réponses et ressassement du thème principal nourrissent un duo que rythme le martèlement, parfois ternaire, du piano. En confrontant piano et trombone avec une force qui n’est pas que vivacité, le compositeur tire le meilleur parti des possibles de ces deux associés. C’est lisible et efficace ; d’autant que l’union entre la sonorité généreuse de Fabrice Millischer et la finesse technnique de Laurent Wagschal fonctionne avec brio.

5.

5.

Sonate pour tuba en Bb (1955)

La sonate pour tuba met en scène un soliste aux graves redoutables, auréolé d’un accompagnateur bien plus présent que lui grâce à ses aigus et à sa manière d’impulser le groove. C’est une définition idéale de cet oxymoron qu’est l’« Allegro pesante », avec changement de swing (plage 15, 1’10). Le même thème sature l’espace, de l’aigu aux graves rythmiques du piano et du tuba, avant qu’une détente n’ouvre la voie à une esquisse de valse (2’41), prélude au fade out conclusif. Un bref Allegro assai s’ouvre sur un dialogue pétillant où les bariolages forcenés du piano aboutissent à un défi réciproque brièvement conclu. Le troisième mouvement, plus long que les deux premiers réunis, propose des variations en duo ou en solo, avec échos, questions-réponses, imitations et duels. Les instruments échangent les rôles – et la musique évoque moult musiciens, de Poulenc à Debussy en passant, bizarrement, mais jamais nous ne dîmes que point ne sommes bizarres, par certains représentants des écoles franco-belges de l’époque.

La prise de son attentive de Paul Boulier permet au tuba de jouer son solo dans la résonance non excessive du piano. Éclatent ensuite les étincelles que libère Laurent Wagschal avec les deux mains en duo sporadique et le tuba en contestataire till the end. Au lieu de prétendre que le tuba est un instrument soliste comme un autre, Paul Hindemith lui propose de s’illustrer en tant qu’instrument soliste pas comme un autre, ce qui est autrement plus malin : il ne s’agit point de nier les pouët-pouët, mais d’intégrer les spécificités de la bestiole dans une problématique musicale spécifique et intrigante. Le résultat ne pouvait être mieux porté que par Stéphane Labeyrie, vedette en France de ce monstre, et Laurent Wagschal, extraordinaire pianiste tant techniquement que musicalement.

La conclusion

Porté par une équipe de premier plan, ce projet discographique, enregistré sur deux années, mérite la plus grande attention des mélomanes. Loin de chercher à illustrer les instruments auxquels ces sonates se destinent, Paul Hindemith y propose un parcours à travers les possibles musicaux de chacun d’eux. Les interprètes exceptionnels, au premier chef desquels les deux pianistes, servent son propos avec une dévotion patente. Certes, ne serait-ce que pour surjouer notre indépendance à l’égard des attachées de presse sympa, on peut glisser de minimes reproches à la réalisation du livret, sur l’air du « pas de traduction des mouvements écrits en allemand » (alors que les sonates, elles, sont francisées) ; les orthotypo-maniaques se demanderont si le foliotage de toutes les pages était indispensable ; les lecteurs scrupuleux se gausseront de la tentative de réécriture lénifiante de l’histoire de Hindemith (celui n’a pas juste « émigré sous la pression des nazis », il a d’abord plus-que-tenté de collaborer avec eux, le faire passer pour une victime pure et innocente est malhonnête) ; et l’on regrettera que le livret offre une description sommaire des sonates, curieusement datée (de la Fête de la musique 2018, WTF), dont l’intérêt musicologique est, soyons sobre pour une fois, aussi médiocre que la présente notule, alors que l’on aurait aimé, ignorant que nous sommes, resituer telle œuvre dans le répertoire soliste des instruments concernés, par ex. par l’intervention de tel ou tel soliste.

Reste, pour l’essentiel, un disque en tout point intéressant, pertinemment mixé et revu par Erwan Boulay, qui devrait intriguer les gourmands de cuivres, de musiques narratives et de beaux projets virtuoses.