1.

Les captatio benevolentiae

On pourrait commencer par un pot bien pourri des meilleures du soir. Genre : « C’est adapté de Bérénice de Corneille », « C’est une création, mais ça date de 1958 [année de naissance du compositeur] », « C’est très boulézien mais je ne sais pas si Boulez l’a entendu et approuvé », et on arrête là parce que ça me re-saoule.

On pourrait enchaîner sur l’air du « tiens, un opéra plutôt en français MAIS composé par un Suisse et dirigé par un autre Suisse, avec les quatre premiers rôles confiés à un Danois, une Canadienne et deux Anglais ». De fait, ce serait juste d’insister sur cette arnaque de l’Opéra national qui ne donne à peu près aucun rôle soliste aux nationaux – ici, Julien Behr, « révélation Adami 2009 », réussit néanmoins à avoir un petit rôle, au côté de l’inutile danseuse et récitante amplifiée – façon double de Rigoletto doté de parole – qu’est l’Israélienne Rina Schenfeld, dont le rôle est en hébreu parce que, que du français sur une scène d’opéra, ça serait vraiment sale – l’explication par Michael Jarrell rame encore plus que cet exemple de mauvaise foi perso. Mais bon.

On pourrait aussi parler de notre gourmandise à l’idée d’aller voir une nouvelle création, commandée à Michael Jarrell par l’Opéra de Paris, ou des dorures de Garnier, ce serait plus positif. Ou de la musique et du spectacle, puisque c’est surtout la question – alors, concentrons-nous sur cet aspect du sujet.

2.

L’histoire

Titus (Bo Skovhus) va épouser Bérénice (Barbara Hannigan). Antiochus (Ivan Ludlow), chouchou de Titus, décide de se casser car il aime Bérénice depuis lurette. Mais Titus, conseillé par Paulin (Alastair Miles) renonce à épouser Bérénice car c’est une allumeuse allogène, et tous les Romains trouveraient ça dégueu. Antiochus, assisté d’Arsace (Julien Behr), reprend espoir. Las, Bérénice, appuyée par Phénice (Rina Schenfeld), lui dit : plutôt crever que de me mettre avec toi. D’ailleurs, elle menace de se tuer sitôt partie. Titus aussi menace de se tuer. Antiochus fait chorus. Finalement, Bérénice, dans cette version, s’en va seule sans se tuer. Total : 1 h 30 sans entracte.

3.

Le spectacle

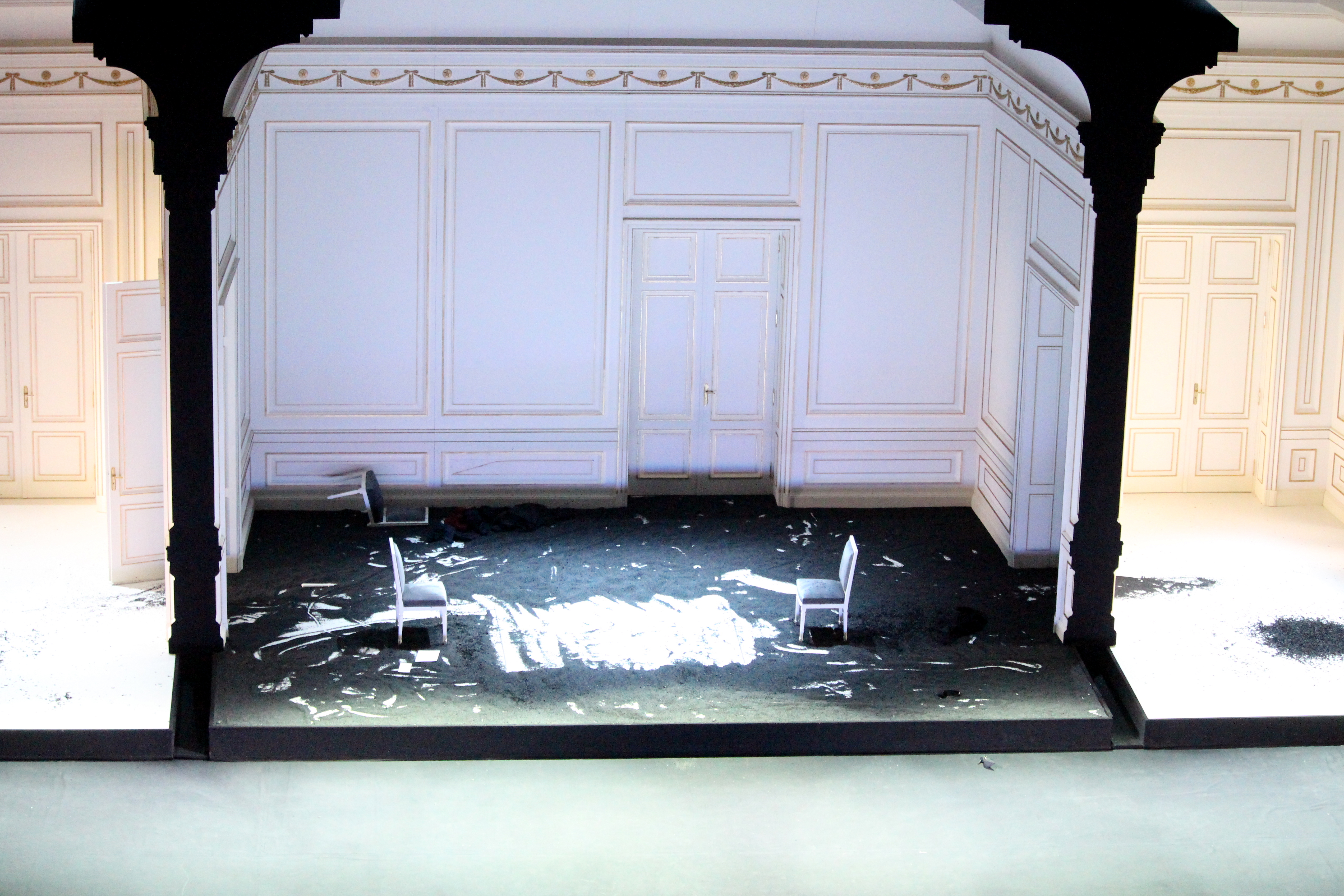

Au programme, un décor unique de Christian Schmidt, parfois habillé par des projections de rocafilm (murs, gens qui plongent dans l’eau ou foules façon c’est-pas-bien-le-fascisme ou la-bête-immonde-est-pas-loin), tantôt propulsés à même les murs ou sur un écran transparent – c’est bien fait, mais à quoi bon ? À jardin, petit vestibule ; au centre, salon où du sable noir tient lieu de tapis et trois chaises d’ameublement ; à cour, petit vestibule. Mise en scène et dramaturgie – jamais bien compris la différence, j’avoue – oscillent entre théâtre expérimental (mouvements injustifiés donc hyper mystérieux, présence insupportable d’une « danseuse », essentiellement capable de se prendre pour Batwoman en écartant les bras), hommage à Bob Wilson et à ses profils égyptiens (gâ ?) et surjeu façon telenovela d’AB Production puisque, pour montrer l’émotion, on se caresse les cheveux, on se jette par terre, on étreint des murs ou on casse des chaises – et si on veut montrer que l’on est folle, on joue décoiffée, façon Guenièvre apprivoisant Euripide dans Kaamelott.

Le pire, c’est que les chanteurs, qui parlent-chantent parfois les uns contre les autres, semblent avoir travaillé, ouvrant des portes (sauf à la fin où elles s’ouvrent seules pour Bérénice), les refermant, déplaçant des chaises, tentant une symétrie finale quand Arsace et Paulin tentent de tenter Titus simultanément, bref. Or, ce surjeu, déjà grotesque en soi, est servi par des costumes sans intérêt mais qui respectent néanmoins les stéréotypes attendus : Barbara Hannigan n’a pas le droit de passer cinq minutes sans nous laisser deviner voire voir ses tétons, via une nuisette ou un top échancré ; et Bo Skovhus doit finir en marcel pour parfaire sa ressemblance avec Monsieur Propre, Tom Marvolo Riddle ou Hulk. En somme, malgré la bonne volonté des acteurs, la consternation nous saisit quasiment de bout en bout – la fin, lourdement symbolique mais plus sobre dans le jeu, est cependant le passage le moins insupportable du lot, et pas que parce que ça sent l’écurie.

4.

La musique

Aidée par la mise en scène et l’aidant avec une touchante réciprocité, la partition, que nous découvrons en direct, nous a inspiré un ennui profond. D’apparence très uniforme presque de bout en bout, elle sollicite un gros orchestre et montre un goût particulier pour les cuivres graves et percussions. Elle s’épice d’interventions électroniques et d’un play-back pour chœur enregistré, essentiellement réduit à chuchoter. Même les passages instrumentaux marquant, suppose-t-on, la frontière entre les actes, ne séduisent plus après un premier interlude intéressant, à force de se ressembler dans leur principe.

Là encore, le travail de l’orchestre et la direction de Philippe Jordan ne sont pas en cause, comme l’indiquent de nombreuses petites synchro parfaites entre chanteurs et instruments. Néanmoins, faute de climax prenants, d’accidents séduisants, de variété dans les modes d’accompagnement, de modularité du discours, le résultat peine à nous captiver. Certes, on peut à très bon droit se demander si l’ennui est un bon critère de jugement, tant il relève de la subjectivité extravertie, de même que ne préjuge pas forcément d’une partition lassante le faible enthousiasme du public, qui oblige les artistes à sortir en courant de scène pour que la queue du plateau ne s’éclipse pas dans le brouhaha indifférent. Reste que notre impression d’ennui nous agace d’autant plus que nous nous réjouissions d’entendre la nouvelle création de l’Opéra de Paris – double déception, donc.

5.

Le plateau vocal

L’opéra semble avoir été écrit sur mesure pour Barbara Hannigan. La soprano y délivre ses célèbres ultra-aigus, jusqu’au dernier son, filé et réussi. Dramatiquement, elle est hélas réduite à une caricature d’hystéro. De plus, faute d’une intelligence suffisante des alexandrins par le compositeur (oh, ces syllabes muettes accentuées en fin de vers !), la performance vocale éclipse l’émotion ou l’intérêt que l’on pourrait essayer de trouver dans ce remix de classique – bonne idée commerciale puisque cela draine des classes de lycéens, même si c’est infiniment moins séduisant et intéressant, selon nous, que le remake balzacien de l’an passé. Bo Skovhus lui aussi fait le travail, mais son personnage univoque souffre de deux bémols : un français très inégalement intelligible, euphémisme ; et une attitude toujours autoritaire, sans doute voulue par le metteur en scène, qui contribue à l’ennui éprouvé puisque, en dépit de la performance qui consiste à créer un opéra difficile, jamais il n’est en situation de nous émouvoir par son paradoxe d’homme de pouvoir miné par le kif. Ivan Ludlow séduit davantage pour les raisons inverses : pourvu de la même voix sûre que ses deux principaux compagnons de scène, il parle un français le plus souvent très intelligible et sait évoquer le paradoxe de son personnage (il est fidèle à Titus mais ne peut s’empêcher d’aduler Bérénice) par la fragilité de sa composition. Appréciable.

En conclusion

Plutôt que de surligner derechef notre déception musicale et dramatique, l’on préfère se réjouir qu’il nous ait été presque donné (41 €, pas si cher pour une belle place dans un bel endroit pour entendre un bel orchestre et de beaux chanteurs) d’assister à une représentation d’un nouvel opéra. En souhaitant qu’une prochaine fois, pas de Claus Guth et sa clique : c’était moche, ça devient lourd, boudu.