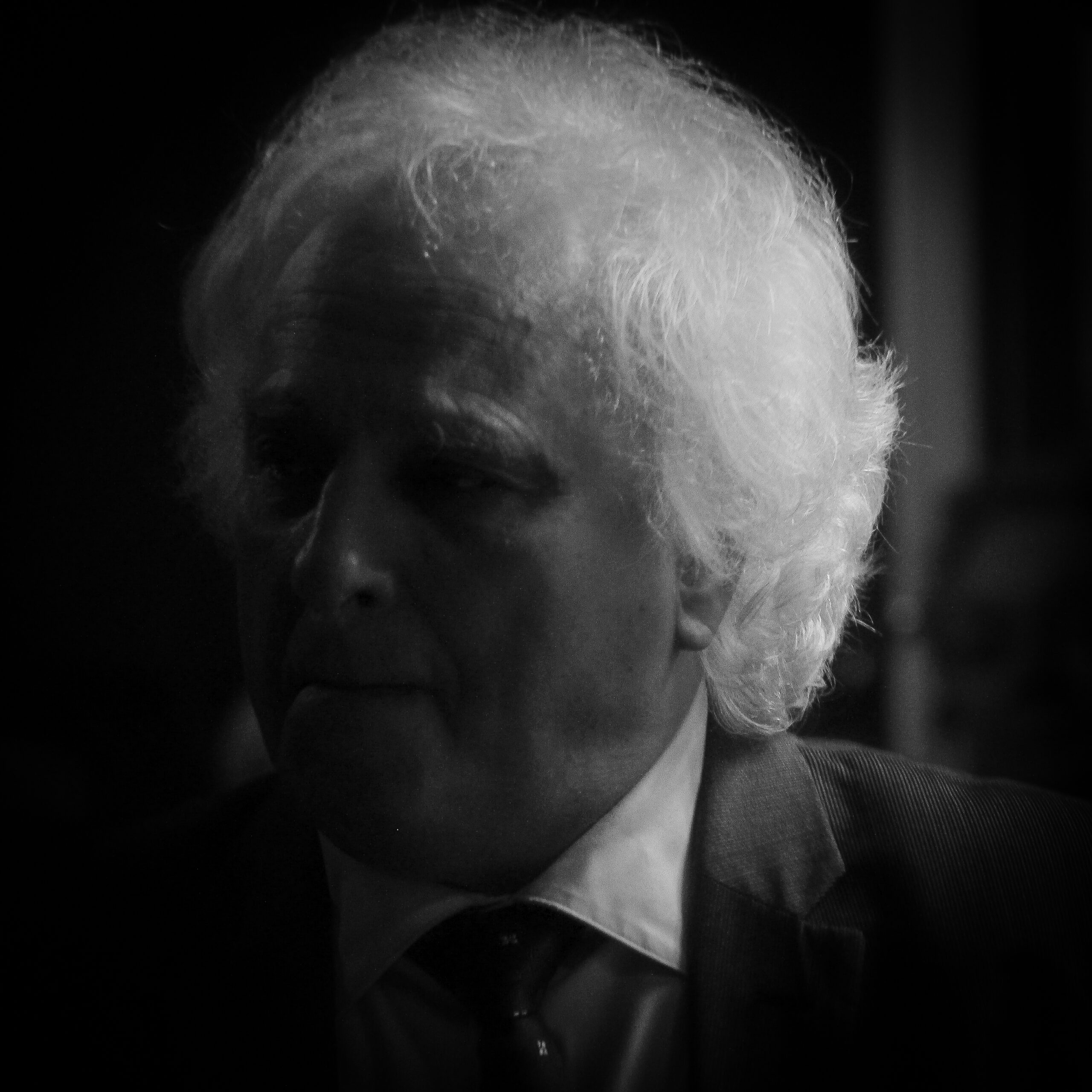

« Couleur et polyphonie » : c’est presque le thème de la dernière partie du récital d’Yves Henry présentant quelques œuvres-phares des « années Nohant » de Frédéric Chopin. En scène, deux nocturnes et deux valses.

Les nocturnes opus 62 s’ouvrent sur un andante qui, avec un peu d’imagination, marche à tâtons. Le musicien semble d’ailleurs en jouer car il parvient à donner l’impression d’interpréter au gré de son ressenti une musique qui se cherche et se crée en direct. Sa familiarité avec le répertoire pourrait être relâchement ou habitude snob. Au contraire, dans son jeu, on savoure la concaténation de divergences, et hop. Il y a

- de la souplesse dans son exigence,

- de la curiosité dans sa maîtrise, et

- de l’onctuosité dans sa rigueur.

Le second nocturne est un lento qui s’esquisse comme une méditation incertaine. En dépit de l’intériorité de la pièce et, reconnaissons-le, d’une journée précédant le concert qui fut chargée (on jouait deux heures plus tôt un récital d’orgue dans une église presque proche), on s’émoustille devant une interprétation qui rend

- le rythme habilement indéchiffrable,

- la perpétuelle reconstitution d’un énoncé souple et, surtout, qualité indispensable pour bien jouer Chopin,

- l’art étourdissant du piano pour la main gauche accompagnante.

Alors que, au gré d’un regard, l’on s’étonne de l’inconséquence de l’organisateur (le piano, aux sonorités guère ébaubissantes, est doté d’un couvercle entièrement empoussiéré), Yves Henry claque deux valses opus 64 pour saluer son auditoire. Lequel sait que, avec ce professeur pénétré de l’intégrité nécessaire à l’interprète d’icônes de la musique savante, point ne faut s’attendre à

- des folies,

- des mouvements d’épaule ou à

- d’autres rodomontades en plastique.

Comme – révérence parler – Jean-Jacques Goldman quand il a sa guitare à la main, Yves Henry, près de son piano, paraît à l’aise en toutes circonstances publiques, si bien qu’il se fiche comme de colin-tampon – c’est ça, il n’en a rien à battre, mais nous tentâmes de proposer une formulation alternative susceptible de correspondre au registre attendu d’une notule musicale, bien que, par habitude et goût, sans doute, nous ne respections qu’avec circonspection l’horizon d’idiolecte attendu, il nous appartient de le reconnaître tant nous l’assumons – de flanquer le frisson par

- un tempo improbable,

- une mine pathétique ou

- une pédalisation entre floutante et spectaculaire.

Le gars – pardon, le maître – n’a pas besoin de surjouer Chopin, et ça le libère autant que ça libère l’auditoire. Le premier numéro de l’opus se révèle

- rétif aux caricatures,

- soucieux de justesse,

- fondamentalement libre

- de filer,

- de se presque stopper et

- de tourner casaque.

Le second numéro ne se dérobe pas davantage à cette dynamique que permet la fréquentation

- longue,

- scientifique,

- artistique et

- humaine

d’un catalogue. Avec une énergie que le concert n’a pas entamée, ça

- tournoie,

- rebondit et

- piaffe.

De quoi alimenter un triomphe mérité et méritant, c’est la règle du jeu, un bis – en l’espèce le nocturne posthume en Ut dièse mineur.

- Méthodique,

- intelligent et

- rayonnant,

le récital Chopin d’Yves Henry parvient à séduire les curieux comme les presque-habitués qui savent que ça va être wow mais qui repartent en s’étonnant que ce fût autant wow.

La capacité de l’artiste (qui ne cherche pourtant pas à vendre ses disques, ce qui serait au demeurant fort respectable) à sortir des coulisses pour saluer les spectateurs comme si ce qu’il venait de réaliser était normal n’enlève rien à l’impression formidable qu’il vient de laisser, au contraire. Il semble, et ce sera le scoop de cette dernière notule sur l’événement, qu’Yves Henry soit à la fois un artiste et un humain. Serait-ce possible, alors, ainsi que s’interrogeait une femme richissime aux multiples partenaires médiatiques dont un homme à verticalité réduite en dépit de ses talonnettes ?

Pour retrouver toutes nos chroniques sur Yves Henry, cliquer ici.

Pour retrouver notre chronique sur Les Années Nohant, c’est çà.

Pour retrouver notre entretien avec l’artiste sur les valses de Chopin, c’est là.