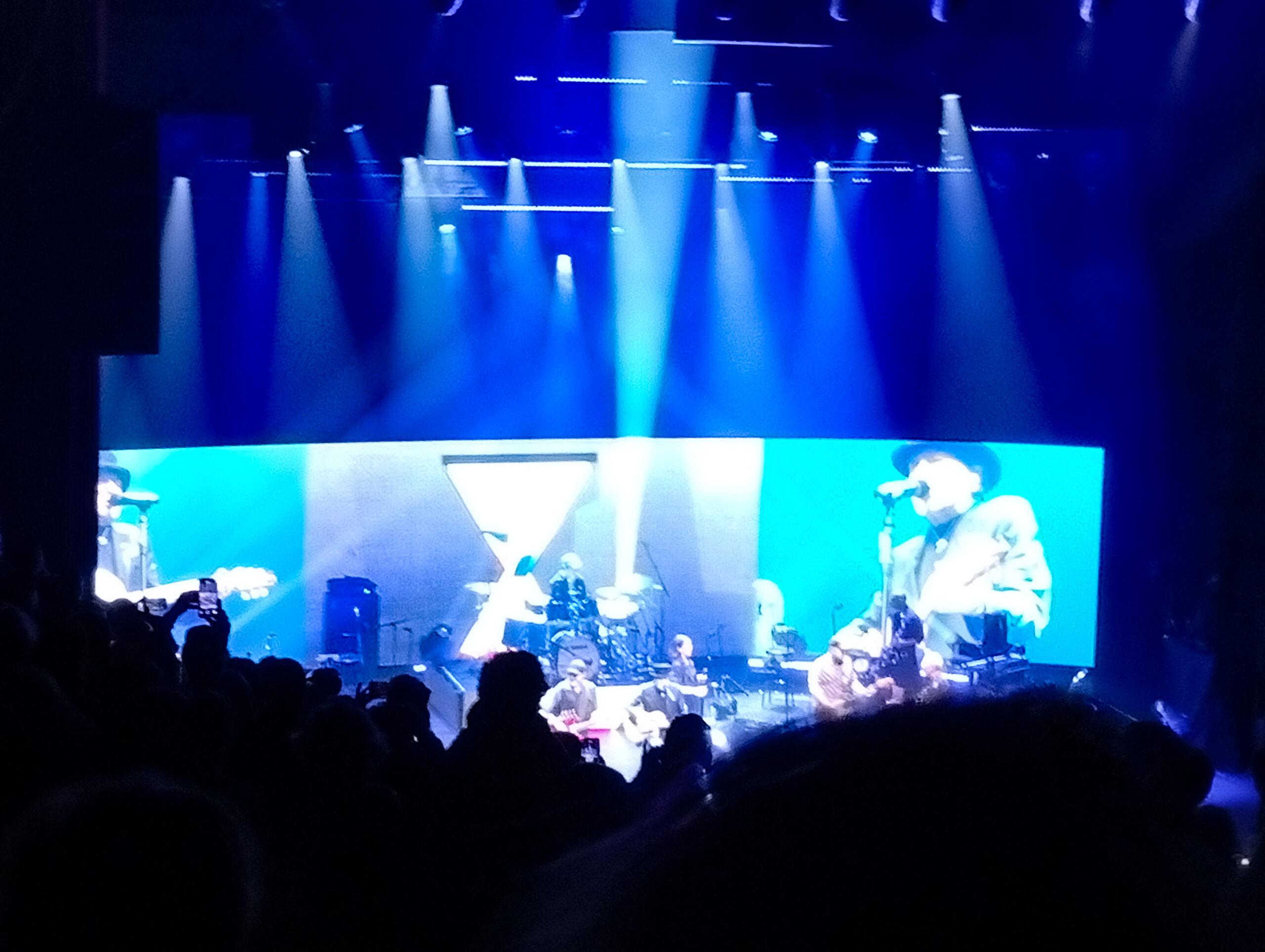

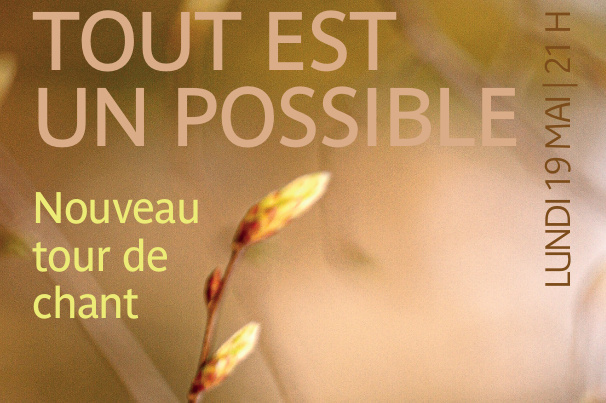

À quoi juge-t-on le succès d’un spectacle ? Si c’est au remplissage de la salle, le Concert causerie de Diane Dufresne, artiste que nous avons vue tardivement en concert

- en 2003 avec de mauvais technomen au théâtre du Châtelet,

- en 2008 pour un impressionnant double récital piano-voix Weill et Dufresne aux Bouffes du Nord,

- en 2014 pour ses soixante-dix ans symphoniques au théâtre du Châtelet, et

- en 2019, toujours encombrée de son orchestre mais à la salle Pleyel, cette fois,

accompagnée par Olivier Godin au piano, est un échec cuisant : pour la première, le premier balcon est clairsemé, le second quasi vide – quelle idée de ne pas l’avoir fermé pour resserrer les spectateurs ! Si c’est au triomphe fait à l’artiste en entrée et en fin de bal, c’est une réussite. Certes, il existe moult autres critères complémentaires – la qualité de la prestation, sa capacité à saisir l’audience, son originalité et tutti quanti – mais, ainsi que chantait Wally, « tout est relatif, comm’ disait Einstein qui était relativement pas con ».

En dépit d’une assistance plus modeste que lors des derniers concerts parisiens de la diva, les murs tremblent quand la chanteuse habillée comme un sac, ambiance sportswear dégingandé et urbain avec tennis à paillettes. Elle chante « Il n’ y a pas de hasard », composé par Alexis Weissenberg et extrait de l’album bi-goût publié en 1997, où alternaient une chanson pianistique de haut vol et des titres d’esprit davantage poppinette. La chanson parle du manque, celui d’un être aimé ou d’un public chéri auquel elle est venue dire au revoir. La voix devenue grave est sûre, semble-t-il plus que l’interprète, émue et stressée (après le premier refrain, elle s’intime : « Respire, respire ! »).

Pourtant, Diane Dufresne refuse de considérer ce concert comme un adieu. Elle préfère insister sur son contenu (« une causerie en trois parties, avec des chansons aussi ») que sur sa résonance. la dame va donc lire mais prévient :

J’vous préviens, chus pô comique. En plus, je chante mieux que je n’parle. Vous allez voir, quand j’lis, je suis dyslexique. C’est pas grave, ça mettrô de la fantaisie.

La première partie, la plus longue, évoque sa jeunesse et son goût immédiat pour le théâtre où elle mettait en scène ses poupées parées des costumes cousus par maman Claire, la femme de papa Roger. Elle va au théâtre. Plus grande elle voudra devenir une Rockets. Elle s’inscrit à des cours de phonétique pour chanter. Donc elle chante, notamment son tube de l’époque, « Voulez-vous danser, grand-mère ? ». Mais « la vie, c’est aussi la mort de ma mère ». Le drame qu’elle ressent. Le rôle qui revient : rester à la maison pour s’occuper de son frère et de sa sœur puis, quand frère et sœur sont placés, s’occuper de la maison au profit d’une belle-mère ni aimante, ni aimée, arrivée deux ans après la mort de Claire. Partir, c’est mourir un peu, mais rester, ce serait mourir beaucoup. « Qu’est-ce que j’vais faire de ma vie ? » interroge l’ex-star de Starmania (on y reviendra), tandis que le piano fait allusion aux hauts et bas de « L’hôtesse de l’air », chanson de Luc Plamondon et François Cousineau qu’elle embouchera (la chanson, bien sûr) en 1975.

La voici auditionnée par André Gagnon, rejoignant bientôt les saltimbanques de l’époque, dont Claude Léveillée (le clavier Olivier Godin fredonne « Les pianos mécaniques ») et Renée Claude, faseyant de boîte à chansons en boîte à chansons.

Des figures apparaissent comme cette patronne de cabaret connue comme « la mère supérieure », qui avait joué dans La Fille du puisatier de Marcel Pagnol. Des coups de booster éclairent cette période pleine d’espoirs, notamment la première partie de Guy Béart, et les rencontres avec Luc Plamondon, Charles Aznavour et son prof de chant, frère Jean Lumière. Diane prend des cours de théâtre, bouffe des fables de Jean de La Fontaine pour perdre son accent, joue les soubrettes chez Molière, se remet à faire le tour des cabarets de la Rive gauche (le piano évoque « Ma plus belle histoire d’amour », chanson d’amour au public adressable à un homme, comme le liminaire « Il n’y a pas de hasard »). C’est la galère, le stress, le trou – qui se révèlera non éliminatoire – dans la première chanson lors d’une audition. C’est aussi l’apprentissage du métier à l’Écluse où il fallait chanter devant 80 personnes sans micro, mais aussi dans les autres lieux vedettes de l’époque, telle L’Échelle de Jacob. En bande-son, « Jack Monoloy » de Gilles Vigneault côtoie l’amour de la neige de Claude Léveillée.

Il y a même des propositions inespérées (en fait super espérées), comme celle que Jacques Canetti, le plus gros producteur de chansons de l’époque, fait à Diane Dufresne… et qu’elle balaye d’un revers de main. Motif : conditions inacceptables. Et la chanson s’interpole avec le récit, dont le premier couplet des « Moulins de mon cœur » musiqués par Michel Legrand sur une adaptation textuelle d’Eddy Marnay, ici chantés a capella. En 1967, Diane retourne à Montréal. Se retrouve à chanter dans des clubs cheap. A son petit succès grâce à ses covers de Michel Legrand et Gilbert Bécaud, entrecoupées de compliments très artistiques du public saoul (« Et maintenant, que vais-je faire ? / Oh que t’es belle ! »). Navigue entre revue musicale et bande originale de film – c’est d’ailleurs grâce à L’Initiation, un film de Denis Héroux dont elle chante la bande-son, en l’espèce « Un jour, il viendra, mon amour » de Marcel Lefèvre et François Cousineau, qu’elle obtient son premier succès discographique, dans un arrangement d’Yves Lapierre.

La chanteuse qui commence à compter mais se sent à l’étroit dans les chansons bien sous tous rapports va admirer Janis Joplin en live et reconnaît qu’elle est lasse des ballades auxquelles elle a l’air de bien coller. Pour la deuxième fois, après celle où elle a envoyé chier Jacques Canetti, Diane se remémore un moment où elle a mis en balance la réussite tracée et l’intégrité de l’artiste, à la fois esthétique, humaine et, c’est essentiel dans tous les business, pécuniaire.

C’est touchant car cela rejoint chacun dans sa propre expérience de la lutte entre aspiration, d’une part, et, d’autre part, ce que l’on pourra appeler réalisme ou pragmatisme. En l’espèce, la dame « a besoin de crier son existence » et le clame : « J’veux pô chanter seulement pour chanter », ce qu’avaient bien compris Luc Plamondon et François Cousineau. L’heure est venue de l’album choc, de l’album manifeste, de la première véritable secousse Dufresne. On est en 1972, et Tiens-toé ben, j’arrive ! avec « La chanteuse straight« citée à l’instant n’est qu’une prévisualisation de la menace Diane, résumée dans la vidéo ci-d’sous.

Ceux qui la trouvent désormais trop wild ou trop weird, « qu’ils s’mett’ d’la ouatte [ou des watts ?] dans les oreilles ». La dame a trouvé sa voix, avec ou sans son sparadrap qu’est l’homme de sa vie, mais jamais sans son public. Et la diva de conclure cette première partie avec « Que », l’une des belles chansons pop du disque déflagrant de 1997, où « Rien n’est impossible / Je veux bien y croire pour des années », ce qui limite l’éternité à l’échelle humaine, donc la rend accessible aux Terriens.

Le piano d’Olivier Godin est sans doute trop sage pour échapper au ploum-ploumisme, mais il est patent (en trois mots) que ce très bon accompagnateur cherche à rendre l’opposition entre l’esprit foufou de Weissenberg, qui embrasait l’album, et la platitude diaboliquement efficiente de Marie Bernard, compositrice du titre, qui accessibilisait – et hop – la dernière session studio marquante de Diane Dufresne. Reste que

- la saisissante émotion suscitée par les paroles de l’interprète

- leur incarnation et

- la puissance de la présence de l’artiste

démontrent une science époustouflante de la scène, et donnent hâte de connaître la suite – qui sera révélée, tadaaam, dans une prochaine notule inch’Allalalalalalah.