Sur le principe, ce double disque, c’est juste la BO d’un film, mise en boîte en quelques heures. Sur le fond, annonce le livret, c’est « l’un des trésors de l’œuvre de Jean Guillou ». Aussi, tout beau, ne nous emballons point, et examinons la chose un peu plus posément, de grâce, tsss tsss.

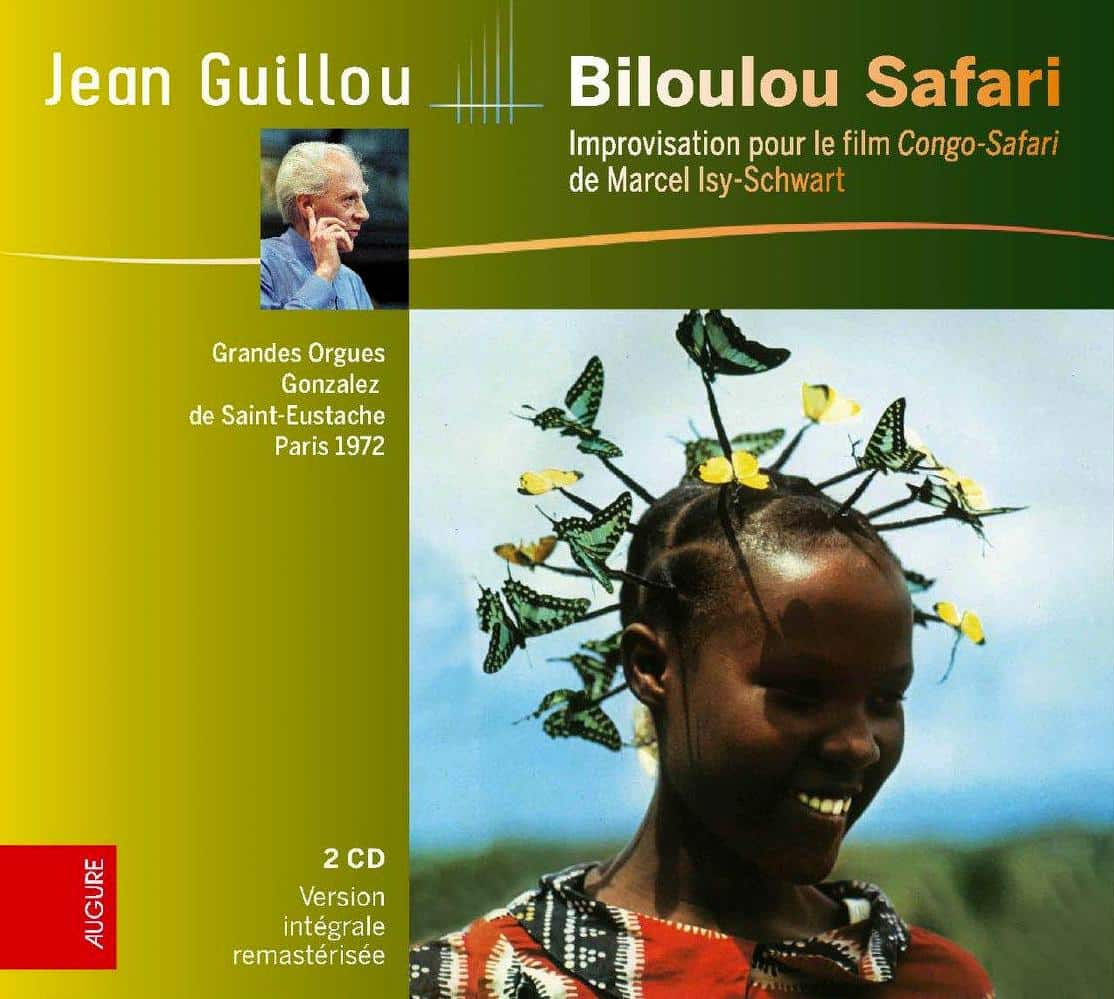

Ce double disque restitue 85’ d’impro inspirées par – et destinées à être la musique de – Biloulou [insecte en swahili, comme chacun sait] safari, film de Marcel Isy-Schwart rebaptisé Congo-Safari pour les besoins de la cause marketing. Dans le livret, Frédéric Brun dresse le décor : c’est la nuit. Saint-Eustache semble s’être assoupie. Pourtant, dans les entrailles de l’église, on installe un écran sous la tribune d’orgue ; plus loin, on dispose un projecteur de cinéma et de quoi capter le son ; enfin se met au travail un organiste qui ne ressemblait pas encore au savant fou que l’on connaît : la star internationale n’avait alors que 42 ans. Aujourd’hui, son travail nocturne est présenté sur deux disques grâce à la fine dévotion que lui dédie l’association Augure – présentation des enjeux, enquête sur les archives, restitution de l’original, images et textes de contextualisation aussi riches qu’engageants.

Le drame se noue d’entrée, dans les profondeurs de la Bête. La tension ne peut pas même exploser tant elle semble prendre plaisir à auto-entretenir son ire. Les rares respirations sont marquées par un rythme saccadé qui n’augure rien de bon. S’agit-il de musique descriptive ? Sans aucun doute, car elle est évocatrice même quand on ignore le synopsis ! Mais, surtout, il s’agit d’une musique qui saisit grâce à l’ivresse sonore associant

- fructification du potentiel narratif des sons (quand tu fais « pouët », ça raconte pas la même histoire que quand tu fais « dziiing », ben non),

- maîtrise technique et

- registration gourmande profitant à plein des possibles infinis de l’orgue de Saint-Eustache.

À la puissance sporadique des décibels s’accouplent, au long de l’improvisation,

- le traitement pictural des sons,

- l’art des contrastes, ainsi que

- la science associant

- discontinuité (on va pas tout le temps jouer la même chose) et

- liaison (le film narrant une histoire, il faut rendre compte et de ses différents épisodes, et de son fil rouge diégétique).

Ainsi, les leitmotivs, les récurrences rythmiques, les similitudes dans le traitement des contrastes dialoguent avec le souci de variété ; le plaisir du développement fricote avec le goût roboratif du drame ; et l’usage des jeux de détail côtoie le recours aux jeux de fond ou au tutti. Par-delà la performance et la gouleyance de ce précipité d’influences musicales unies mais non lissées par le langage du compositeur-interprète-improvisateur, il y a un plaisir délicieusement coupable à écouter l’organiste nous raconter une histoire sans parole, toile sur laquelle chacun – mélomane, organiste ou curieux – pourra peindre une nature vivante avec les fruits de son imagination jusqu’au vertige.

En effet, l’improvisateur met en valeur la force narrative de l’orgue en variant

- le volume,

- les climats,

- les langages, et même

- le propos.

Si, çà et là, l’on subodore des accidents et cahots destinés à accompagner l’image, affleure, tout aussi patente, la liberté d’un créateur pris dans l’instant et dans sa logique. Rien de contradictoire dans ces deux éléments ! Être au service d’un film n’implique pas de s’en tenir à une traduction musicale d’un visuel, au contraire. Une distance entre la redondance et l’inadéquation peut, çà et là, offrir une petite acidité précieuse pour le spectateur.

Ce grand flux sonore est porté par un souffle et une énergie qui plaide pour la rencontre inespérée entre un prétexte artistique, offert par Marcel Isy-Schwart, et le bouillonnement intérieur de Jean Guillou. S’esquisse alors comme un musée de l’improvisation sur grand orgue où seraient exposés grandes fresques, miniatures, esquisses, brouillons jetés à peine entamés, œuvres de genre (le crescendo, la toccata, l’andante, la fantaisie…). Dans cette perspective, la troisième « séquence » du premier disque illustre avec bonheur l’association formidable entre

- connaissance de l’instrument (l’artiste en était le titulaire depuis 14 ans au moment de l’enregistrement),

- désir de porter une histoire,

- savoir-jouer et

- science compositionnelle, fût-elle issue d’une pseudo spontanéité – ci-dessous, pour s’en faire une idée provisoire, un extrait « pirate » de l’improvisation avant le travail éditorial et sonore signé par les experts d’Augure et concrétisé par Jean-Claude Bénézech.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eOXWO80UJvI[/embedyt]

Le recours au tremblant, tardif (CD1, piste 4, 3’10), illustre le souci de renouvellement par-delà la valorisation des astuces déjà utilisées. C’est qu’il ne suffit pas de jouer comme sur un orgue véritablement de cinéma : il faut aussi tenir sans lasser ! Or, une écoute continue est conseillée, afin de profiter pleinement de cette story d’avant IG. En écoutant l’intégrale de cette BO, l’on est saisi par

- l’inventivité des sonorités choisies, parfois inattendues ;

- les trouvailles dans le récit (incipit de la cinquième séquence du disque premier : quelle manière de monter petit à petit l’idée musicale, de la développer, de la tordre et de la dévoyer sans remords !) ;

- le sens de la pulsation ;

- la capacité à plonger – ou progressivement, ou directement – les auditeurs dans un monde alternatif ;

- le désir d’esquisser des pistes et la joie de ne pas les développer (ainsi de la première séquence du second disque) ;

- l’art de suspendre la diégèse par un passage plus énigmatique distillant sa dose de poésie au détriment joyeux d’un scénario trop intelligible, etc.

À elle seule, la deuxième séquence du disque second est une démonstration de ce que l’improvisation peut offrir, mais ce qui suit n’est pas moins palpitant. En effet, la troisième séquence malaxe

- accords répétés,

- insertions de séquences bariolantes,

- interpolations,

- pédales dans le registre grave,

- jeux avec les boîtes expressives et

- galopade vers le tonnerre.

[Attention, phrase très longue donc, probablement, ultrasignifiante.]

La quatrième séquence, travaillée par un incipit flûté, semble s’enfermer dans une mélopée cyclique qui finit par se dissoudre dans un mouvement perpétuel de la main gauche que la main droite avale à son tour jusqu’à agglomérer un cluster inquiétant et trémulant, lequel ne parvient pas à empêcher le retour du mouvement perpétuel fissuré débouchant sur une triste claudication… ouf. La comparaison entre ces constructions illustre deux façons d’aborder un segment d’improvisation, entre unité évidente et mutations sinusoïdales.

La dernière séquence, elle, joue sur un système d’échos entre claviers. Une cellule rythmique semble amorcer un développement qui dérape vers une marche sombre et inquiétante, elle-même aussi vite brisée que renaissante et têtue. Les effets stroboscopiques de contrastes de registration, les zébrurers et les crescendi de boîte expressive se concluent sur un accord presque conventionnel, comme pour signifier qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour finir de raconter une histoire que de la laisser résonner.

En conclusion, écouter ce disque, c’est se plonger dans 1 h 25 de trépidance qui rend justice à l’orgue et à son manipulateur, et qui s’accompagne d’un double étonnement quasi nostalgique : aujourd’hui, combien de curés autoriseraient une captation dans son église pour un cinéconcert virtuel sur des insectes africains ? et combien de cinéastes, fussent-ils aventuriers, si cette catégorie existe encore, aurait l’idée assez folle de solliciter une bande-son de la sorte ? Au plaisir d’écouter cette histoire sans parole s’ajoute donc celui de vivre, cinquante ans plus tard, un de ces moments de folie artistique comme les années 1970 en recèlent tant… et que sertissent brillamment le travail éditorial, d’une part, et, d’autre part, la remastérisation qui sait à la fois conserver le grain d’époque tout en le débarrassant de ce qui rendrait l’écoute trop difficile sur la durée. En bref, un bel hommage rendu à un drôle de zozo.

Pour acheter le disque, c’est ici.