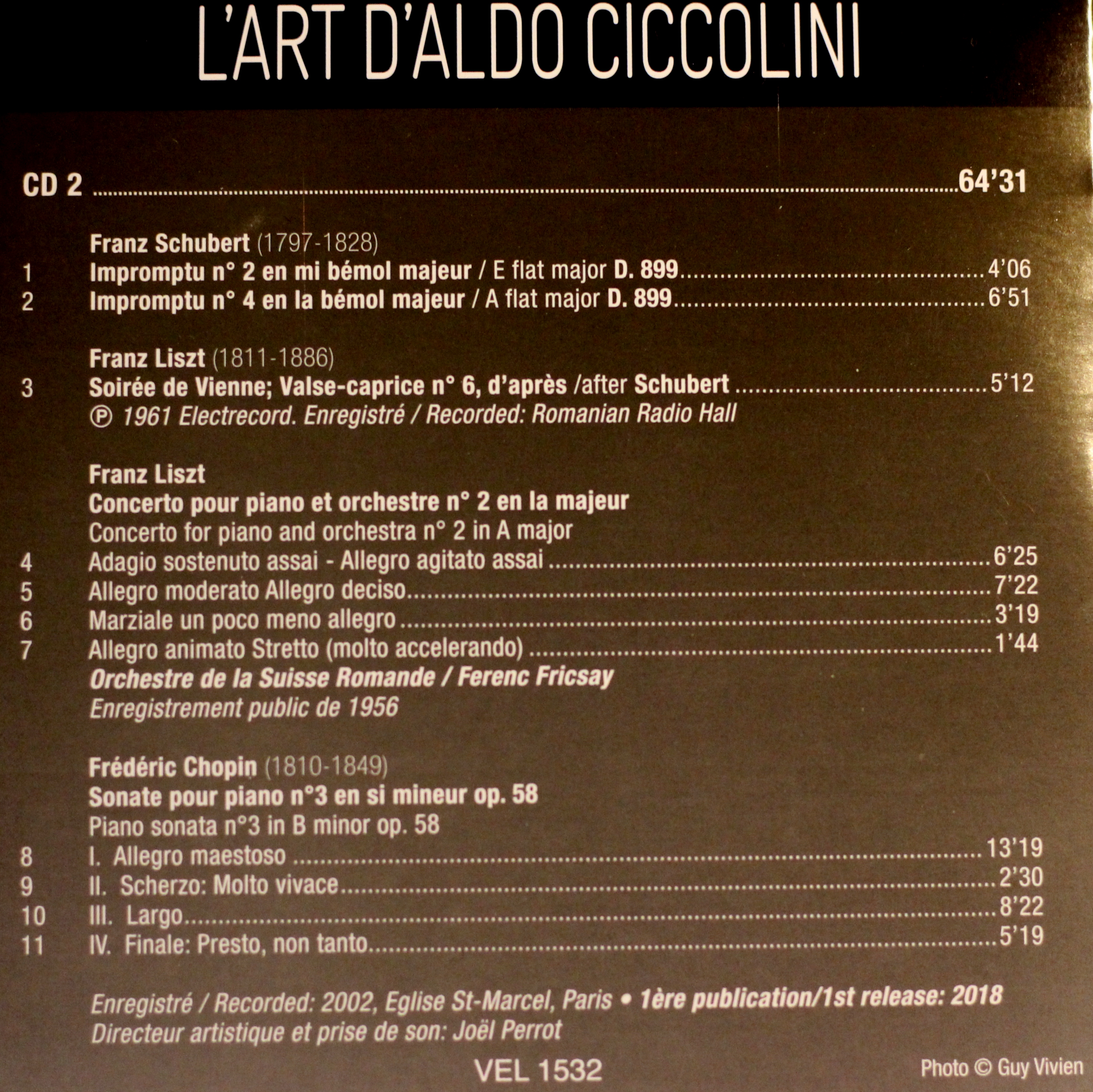

Le deuxième disque de la saga « L’Art d’Aldo Ciccolini », publié par Cascavelle et présenté récemment, est un patchwork, c’est entendu. Il inclut une archive publiée par la radio roumaine en 1961, un live de 1956 et une session de 2002 dont voici la première édition : de quoi illustrer l’acception de « disparate ».

Il n’en démarre pas moins sur la cavalcade du Deuxième impromptu de Franz Schubert… impromptu qui n’a peut-être jamais mieux porté son nom puisque le disque commence au milieu de la quatrième mesure de cet Allegro. En sus de cet étrange défaut apparent, les ronchonchons à permanente pointeront un tempo décoiffant ; les durs-de-la-feuille regretteront une pédale qui gomme certains bouts de la guirlande mélodique ; las, même eux seront obligés de reconnaître que le récit est mené aussi brillamment que justement. L’illustrent les diverses modulations que guide la main gauche afin que, de Mi bémol, l’on se retrouve, un sol bémol aux allures de Fa dièse plus tard, en si mineur. Cette tonalité, caractéristique de la deuxième partie confirme l’énergie du pianiste tout en dévoilant la médiocrité d’un piano dont l’accord, dans le médium, est, disons, fragile (oh, ce do dièse à 1’32 : c’est un peu comme si on proposait à Voutch de peindre un dessin avec un crayon de couleur !). Ne chipotons pas plus que de raison, dans la mesure où l’artiste, fort d’une virtuosité imparable, veille à assurer la clarté de ce discours en ABAB pour transformer cet instant en bis, curieux pour ouvrir le bal d’un disque, oui, mais pas moins délectable pour autant.

Le Quatrième impromptu, annoncé Allegretto, n’en est pas moins pris Vivace, lui aussi, et cependant avec une légèreté que l’on goûte, tant dans les rafales de doubles croches que dans les séries d’accords où seule une oreille attentive repèrera la polyphonie car le maestro sait faire ressortir la note qu’il convient de suivre en priorité. Que ce sens analytique s’exprime à la main droite ou gauche, il ne musèle en rien la puissance d’un artiste que les sforzandi n’effrayent certes pas. Élégance n’est pas mollesse, sauf dans certains salons, paraît-il, que nous ne fréquentons pas mais nous en acceptons l’augure (wow, c’était pas gagné de glisser une expression impatientante dans une telle notule). Pas moins enlevé est le trio en do dièse mineur, même si la préparation du piano (ce ré, par ex. à 3’19) est trop épouvantable pour que nous prétendions trouver dans cette interprétation brillante matière à bouleverser l’auditeur – l’accordeur sévit en 1961, y a prescription. Le retour, après le B, du motif A, finit de confirmer une agilité de doigts dont l’on n’avait, hélas, point douté.

Suit, de Franz Liszt, la « Sixième valse-caprice d’après Franz Schubert », tirée des Soirées de Vienne. Cette piste aussi commence honteusement au dernier temps de la troisième mesure : ou notre lecteur est décidément gourmand, ou l’éditeur n’a pas repris les bandes antiques avec l’exigence nécessaire – puisque c’est la première fois que pareille déconvenue nous arrive, nous penchons hélas pour une hypothèse qui dédouane notre médiocre tourneur de rondelles, si j’puis dire. Heureusement, après ce zapping éditorial, il nous reste 5’ de musique ; et Aldo Ciccolini en profite pour contraster le vacarme (« con strepito ») du début, en Do, avec la classe (« con grazia ») du premier intermède en Fa. C’est charmant au point de donner envie de chausser un lorgnon assorti à son frac. La deuxième partie en La, plus câline (« dolce, leggiero, teneramente », je crois que le message est clair) n’est pas « poco allegro » mais dégagée de toute lourdeur terrestre. L’art que déploie le pianiste pour accentuer çà et là, presque discrètement, un accord sur le deuxième temps, fait le prix de ce passage. En effet, ce qui n’aurait pu paraître que fort charmant devient « en même temps », selon le syntagme souillé par Pharaon Ier de la Pensée Complexe, ultra groovy. Le rubato « appassionato » n’arrange rien à cette envie de headbanguer qui nous prend soudain. D’autant que la troisième partie, en La, utilise la même basse pour laisser courir les petits doigts de la main droite sur deux voix avec la pétillance d’un excellent champagne. La contrebalance la lourdeur tellurique du dernier intermède dont, heureusement, nous exonère une dernière séquence où tricotent les saucisses. Voilà qui est bien enlevé – et ce n’est pourtant qu’une mise en bouche avant les deux gros morceaux du disque !

En l’espèce, les choses sérieuses se dévoilent avec le Deuxième concerto pour piano de Franz Liszt, proposé dans une version de concert (magnifique toux, plage 4, à 6’05, par ex.) de 1956 avec l’orchestre de la Suisse romande dirigé par Ferenc Fricsay.

Le premier mouvement est bipolaire. Il affiche d’abord une humeur Adagio sostenuto assai, ce qui est déjà fort tiraillé, il me semble. Cette fois, c’est la première mesure qui est « oubliée », si j’en crois mes oreilles, ce qui rend le début curieux, et pas que parce que la qualité de la bande tranche avec la précision des pistes enregistrées cinq ans plus tard. Toutefois, cet aspect technique intégré, on est aussitôt embarqué dans la beauté de la chose. Chaque musicien prend prétexte des notes pour musiquer, les flûtes très vite, la clarinette solo en la ensuite, le piano en entrant « dolce armonioso », les cordes répondant aux arpèges du soliste. Dès le premier « marcato », le p’tit Aldo, si jeune fût-il alors, zèbre la salle et les micros à l’aide de son poinçon : une association reconnaissable entre délicatesse et capacité percussive. C’est le premier intérêt de cet enregistrement presque « de jeunesse ». Le deuxième est le dialogue avec l’orchestre : millimétré jusque dans les triples croches, il fait circuler une sorte de défi, de renforcement mutuel entre la vedette et les musiciens du rang qui trahit aussi la qualité du travail sans doute effectué par Ferenc Fricsay. Ainsi, soutenues par un orchestre prompt à lui tenir haute la dragée, les grandes zébrures octaviées du piano se déploient avec cohérence en dépit d’une composition sciemment hachée, sans « i », qui passe de La à ré mineur pour débarquer sur le Ré bémol de l’Allegro agitato assai, rapidement transmuté par l’orchestre en une sorte de fa dièse mineur. Ici, tout est mouvant, rien n’est sûr ; en six minutes captivantes, les embardées de tempo (un andante disfracte la marche furibonde pour transitionner, eh oui, vers le deuxième mouvement) ; et l’on admire l’art des musiciens pour construire ensemble une histoire sans temps mort mais constellée de beaux moments.

Le deuxième mouvement se présente comme un Allegro moderato enchaîné à l’écho de l’Andante. Le violoncelle solo énonce le thème qu’il tente d’imposer en profitant de la transformation du do dièse mineur en Ré bémol. Pourtant, c’est seul que le piano lui fait écho, hésitant entre le Mi qu’affectionne le hautbois, et son Ré bémol préféré qui finit par l’emporter, na. Les artistes rendent ce balancement élégant qui succède à la confrontation frontale, façon Tom & Jerry, qui donnait peps au premier mouvement. L’Allegro deciso ronfle alors avec l’acre orgueil d’une fanfare que Ferenc Fricsay sait, ha-ha, néanmoins nuancer. Une nouvelle modulation hésite autour d’un hypothétique la mineur, sujet d’un emportement violent du piano qui n’épouvante pas le moins du monde la tempétueuse phalange suisse. Tout cela est tonique, coordonné, vibrionnant et couronné par un soliste dont les doigts semblent s’amuser de leur ivresse.

Voilà, je crois que j’ai atteint un sommet dans le « ça veut presque dire quelque chose mais en vrai non » pour cette notule.

En La, le troisième mouvement s’enchaîne, « Marziale un poco meno allegro » (« un poco » est l’expression juste), avant que le piano ne reprenne le lead dans un passage « un poco animato » (« un poco » est l’expression injuste) au point d’obtenir un solo « un poco meno mosso » (j’ai rien dit sur « un poco », faut pas abuser des running gags). S’ensuivent diverses tentatives d’alliances, les violons s’appuyant sur le piano pour contrer l’alliance entre le piano et les flûtes, sous l’arbitrage du violoncelle solo. Direction le dernier minimouvement, Allegro animato, qui n’est probablement pas joué par un pianiste mais par les lutins du père Noël, comme chacun sait. La strette est l’occasion de redonner un peu de travail basique au cymbalier, pendant que la fanfare prépare le triomphe d’un pianiste dont les doigts menacent de prendre feu. Bref, la partition, écrite par un hyperpianiste, est rendue avec la démence essentielle par un virtuose déjà indéboulonnable et qui semble galvaniser un orchestre aux petits soins pour lui.

Reste à savourer le dernier gros morceau de la galette ; mais, mazette, le beau morceau ! Il s’agit de la Troisième sonate, op. 58, de Frédéric Chopin. Enregistrée en 2002 dans l’église Saint-Marcel, réputée pour son acoustique, elle n’avait jamais été publiée avant 2018.

Comme on pouvait s’en (re)douter, il semble que le montage soit de nouveau raté. L’Allegro maestoso commence au troisième temps de la sonate – il faudra attendre 4’11 et la reprise pour entendre ce fameux début. Pas une raison pour oublier ce qui se passe après : quarante-six ans après le précédent enregistrement, l’agilité du Ciccolini lisztien, intacte, s’exprime à travers la magie d’un musicien capable de tricoter et de nuancer avec une aisance incroyable et une maîtrise du clavier blackboulante : écoutez à 0’54 les deux voix de la main droite tandis que gronde la main gauche. Techniquement, ce n’est sans doute pas le plus impressionnant, même s’il faut quand même se le farcir ; musicalement, c’est saisissant. La prise de son de Joël Perrot, dont nous avons jadis chanté les louanges, évacue la résonance de l’église pour mieux concentrer l’attention sur ce qui se passe sous la calebasse du monstre. Voilà une option moins spectaculaire qu’intéressante car il semble que, à la fougue du jeune pianiste, répond alors la maturité de celui qui a dû mettre cette sonate sur l’établi assez de fois pour connaître le moindre copeau glissé sous le moindre nœud de notes. Du coup, les passages noirs de doubles sont maîtrisés, les passages tendres sont comme savourés, et l’architecture est claire sans sombrer, ô humour, dans un didactisme de mauvais aloi. Loin d’être une énième version pour musique de fond, cette gravure propose une sonate à écouter. Aussi appréciera-t-on, par-delà les doigts, la force qui habite l’interprète lorsque le temps de saisir un climat différent est venu. Le passage en majeur qui conclut le premier mouvement en est une énième mais non moins superbe illustration ; ce nonobstant, si vous n’avez que dix secondes, c’est déjà pas mal, écoutez, plage 8, de 12’ à 12’09 comment le courroux se transforme en apaisement : vous comprendrez ce qu’est-ce que je veux parler de.

Le bref deuxième mouvement est un redoutable scherzo « molto vivace » en Mi bémol, comme si le Si majeur précédent avait été un Si bémol 7

La partie suivante n’a aucun sens, désolé

(Le mi bémol servira bien, au mitan du mouvement, à sonner comme un ré dièse et à entraîner une deuxième partie en Si – tonalité qui sollicite un ré dièse, note commune au piano avec le mi bémol de la tonalité originale) (oui, j’essayais d’être plus clair mais, côté pédagogie aussi, je me rends compte que beurk, bien)

. Un molto vivace, avec Ciccolini, c’est deux choses : d’une part, le soulagement de savoir que les pianistes jouent par cœur, car tu voudrais pas lui tourner les pages, tu saurais pas où c’est qu’il en est – au moins, à l’orgue, tu regardes la partie de pédale quand ça va trop vite, si le mec de tout sexe joue à peu près les notes, tu peux être raccord ; d’autre part, la confirmation que, quand tu as un p’tit chouye de talent, tu peux jouer à mégadonf et, pourtant, faire de la musique avec élégance et frisson. La forme ABA de cette respiration virtuose enquille sur le Largo en Si, reprenant la triade de la sonate, qui balance la tonalité entre si mineur, mi bémol et Si… sans exclure le Mi, qui se faufile bientôt, et le fa mineur qui pointera tantôt le bout de ses bémols. La délicatesse du pianiste profite de ce long mouvement lent pour s’exprimer à plein. Tout cela n’est pas joli : c’est fin et rempli d’harmoniques qu’il convient de prendre le temps de goûter avant de se laisser enivrer par un Finale preste « ma non tanto » en si mineur.

Effectivement, Aldo Ciccolini ne saccage pas le balancement ternaire en écrasant le champignon. Nulle paresse dans cette pulsation moins fulminante que d’autres la pratiquèrent : les doubles croches rappelleront aux sceptiques le potentiel du monsieur ; en réalité, une envie de faire sonner cette musique, entre thème, accompagnement, développement et embardées avec modulations à la clef. Le tout se fond dans et se fonde sur – oh un quasi zeugme – un travail rythmique essentiel dans un mouvement dont le moteur est, un, la vitesse et, deux, le rapprochement entre la logique ternaire et la quadrature du binaire, si si. La dérive en mi bémol renoue avec la stimulante pyrotechnie des doubles croches que prolongera le si mineur attendu, ensoleillé par le Si majeur final. Au terme de ce parcours, le pianiste efface les silences. Il semble vouloir synthétiser la pièce en s’offrant trois mesures ultimes qui déclinent l’accord parfait sans pause. Et pourquoi pas ?

En conclusion, un disque composite qui offre trois visions de qualité de l’artiste :

- la vivacité des « encore » en dépit d’un piano médiocre ;

- l’excellence d’un échange orchestral où l’écoute des uns répond à l’aisance exigeante de l’autre ;

- la maîtrise sapientale mais résolument tonique d’un artiste aussi roué que doué.

Espérant que les débuts tronqués sont dus à quelque facétie technique plutôt qu’à une erreur plus structurelle, nous avons vive curiosité de nous plonger prochainement dans les deux disques de nocturnes chopiniques enregistrés dans la foulée de la sonate par Joël Perrot, qui nous promet : « Ils ne plairont pas à tout le monde. » Ça tombe bien, comme feu Victor Lanoux et Pierre Richard, jadis, on n’est pas comme tout l’monde, on est comme les autres, et réciproquement.