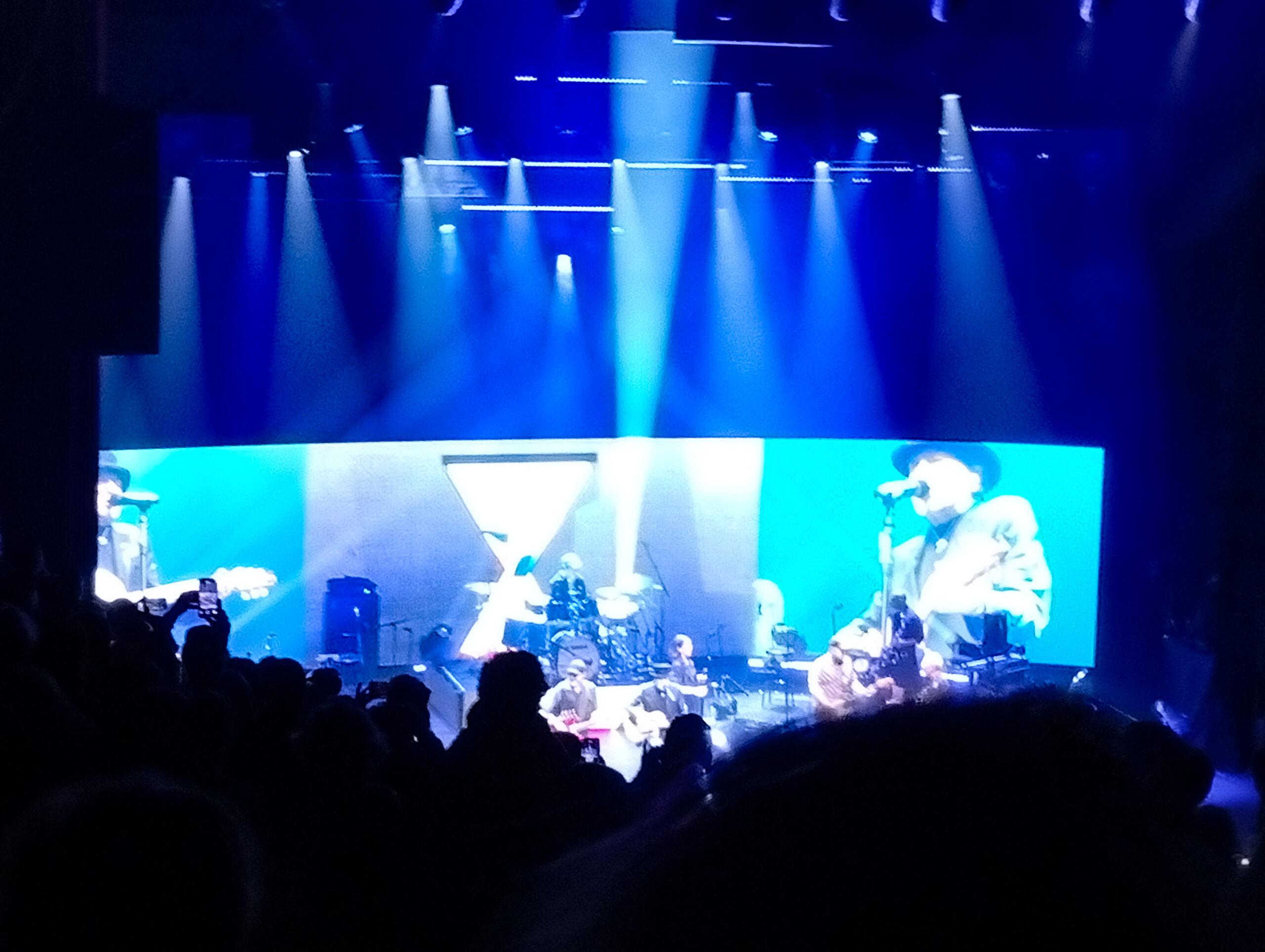

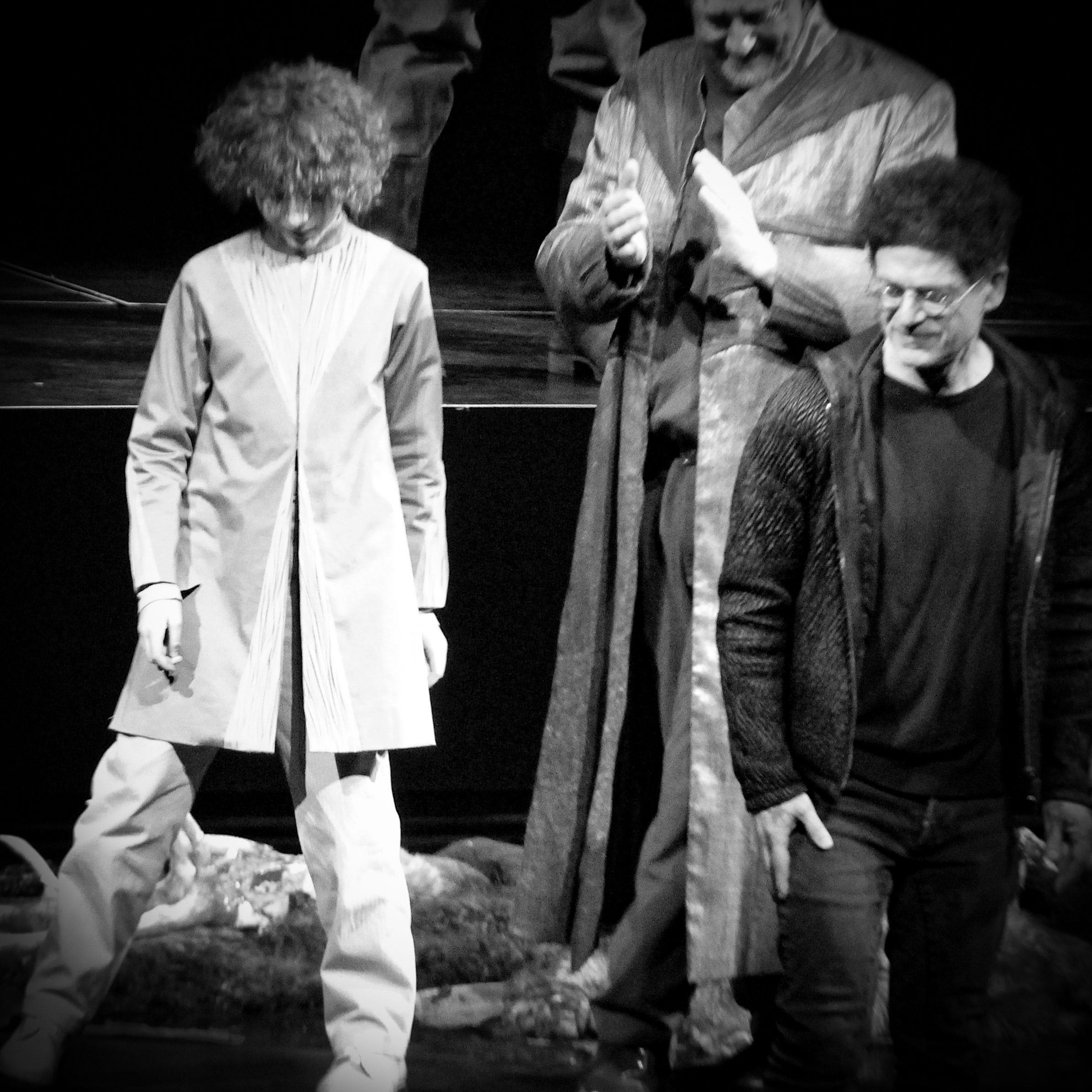

Après un premier acte plaisant et un entracte qui, avec ou sans libation intermédiaire, permet à de nombreux spectateurs d’optimiser leur placement en profitant des fauteuils vides repérés au mitan du show, le retour de l’orchestre est salué par des applaudissements chaleureux… et mérités. Le prélude qui ouvre le deuxième acte est

- juste,

- musical,

- efficace et

- sans chichi.

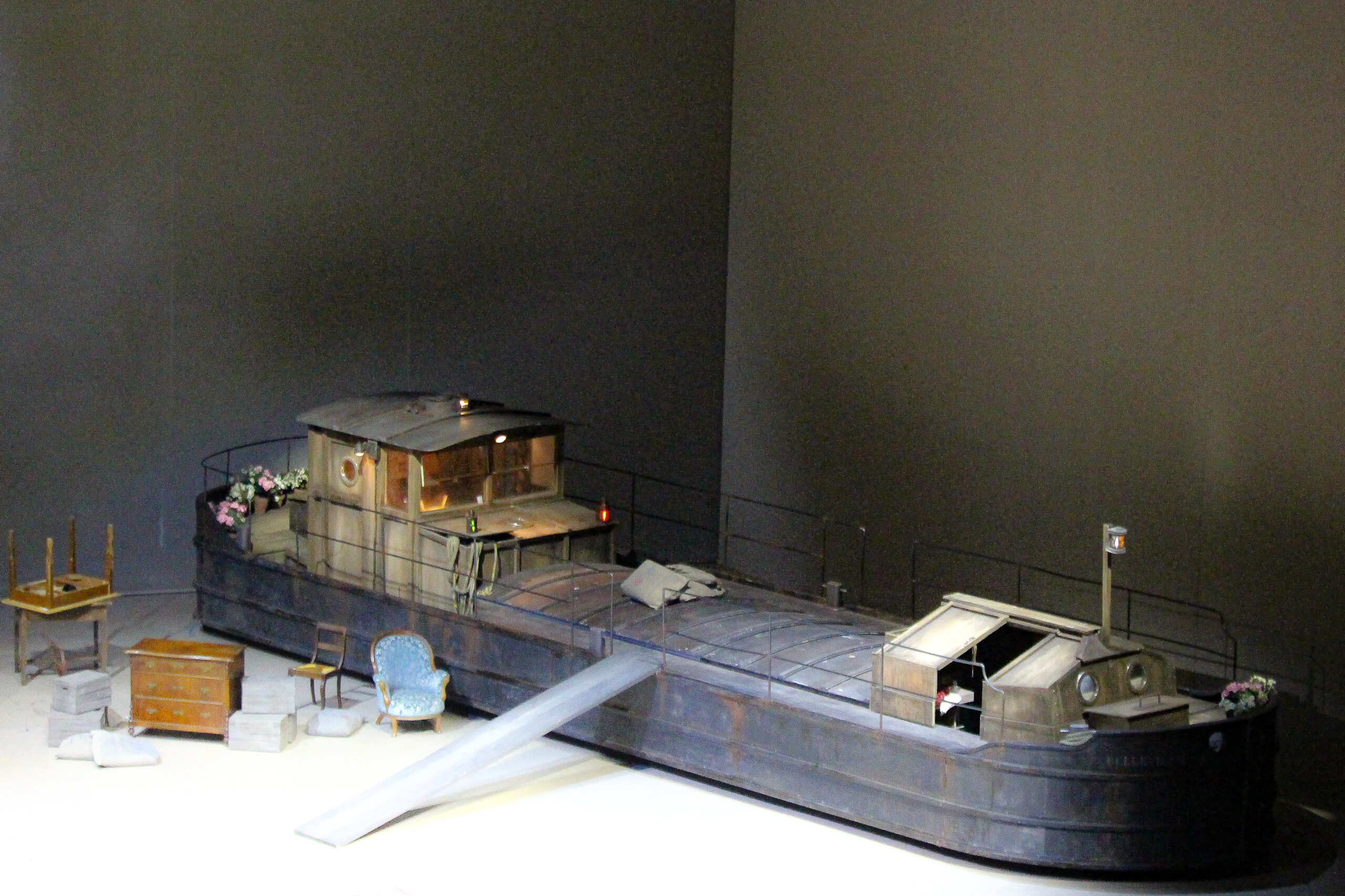

Au lever de rideau, le Meccano métallique qui sert de décor ne figure plus que la chambre d’Elvira. Les lamentations du chœur (« Ah, dolor! Ah, terror!) confirment les qualités de l’ensemble, en terrain assez conquis pour associer équilibre et expressivité. En dépit d’une mise en scène qui contredit le sous-titre (« Approchez », lance Giorgio au chœur qui est déjà collé à lui, à jardin), Roberto Tagliavini ne se dérobe pas pour son air de reprise (« Cinta di fiori e col ben crin disciolto »),

- hiératique mais sensible,

- solennel mais vibrant,

- intense mais troublé,

et habilement ponctué par les « castellani » de tout sexe, tandis que Lisette Oropesa se voit confier un rôle muet. Andrii Kymach (Sir Riccardo Forth) revient pour se réjouir de la condamnation à mort d’Arturo Talbot, le fuyard. Le chœur, estomaqué, profite de la vacuité de l’espace scénique pour se disperser dans un ordre soigneusement chorégraphié. Elvira reprend alors le premier rôle en exprimant son désespoir et sa folie (« O rendetemi la speme »). Le récitatif est

- tenu,

- maîtrisé,

- immédiatement et durablement intense.

L’air est un régal où

- la précision des phrasés,

- le tuilage des registres,

- la caractérisation des nuances et

- la tension entre chant et silences

témoignent de l’émouvante maîtrise d’un personnage qui ne maîtrise plus rien. La direction affutée de Corrado Rovaris transforme en quatuor ample et poignant le trio entre Elvira, Riccardo et Giorgio, l’orchestre joignant sa voix au plateau scénique. À la virtuosité lyrique, Lisette Oropesa ajoute l’art de la scène : elle sait prendre les applauses et s’effacer avec un naturel confondant. Alors que disparaît la diva, le décor s’enrichit de deux blocs de fer et d’une sorte de cheminée dont l’intérêt dramatique, avouons-le, nous échappe autant que, disons, la justification éthique de la nomination d’un détestable spécialiste des mutuelles et des locaux de campagne à la tête du Conseil constitutionnel. Un solo de cor nous fait basculer de la perplexité scénique à l’admiration musicale. En effet, la musique de Vincenzo Bellini peut sembler se confire dans la réalisation brillante de scènes de genre stéréotypées – et c’est certain qu’il y a de la gourmandise dans cet art

- orchestral,

- mélodique et

- topique

que déploie l’Italien avec une maestria parfois coupable quand elle paraît assécher la créativité de l’artiste dans ce qui deviendra son dernier opéra. Toutefois, la réussite des tableaux et, surtout, la variété des dispositifs qu’agence le compositeur

- (orchestre seul,

- chœur,

- chœur et soliste,

- air solo,

- trio…)

ébaubissent l’auditeur et contribuent à faire presque oublier la platitude consternante du livret de Carlo Pepoli. Giorgio parvient alors – en apparence – à convaincre Riccardo d’aider celui qui l’a supplanté auprès d’Elvira (« Il rival salvar tu dei »). Le vibrato d’Andrii Kymach, décidément trop généreux à notre goût, gâche un peu le beau retournement (« Se d’Elvira il fantasma dolente m’apparisca »), mais le duo martial qui conclut l’acte promet « all’alba » un beau combat (« Suoni la tromba »).

L’acte troisième s’ouvre sur un prélude

- vigoureux,

- tendu,

- orageux

mais non désespéré. Sur scène, Elvira se remet à crapahuter dans un décor d’où le module chambre a disparu. Un jeu d’ombre chinoises anime en vidéo le fond de scène. Lawrence Brownlee lance son marathon de quarante minutes avec « Son salvo, alfin son salvo ». La direction d’acteurs faisant défaut, il caresse non pas le décor mais l’absence de décor – c’est fort – id est la limite de la scène à jardin. Au cas où le spectateur serait un peu concon, ce qui peut arriver mais n’exclut pas le fait que le concon soit celui qui envisage cette hypothèse, une vidéo de nuages noirs qui s’accumoncellent anime l’espace pour bien stabyloter le fait que le retour d’Arturo ne signifie pas pour autant la fin des fâcheuses péripéties entravant l’amûûûûr.

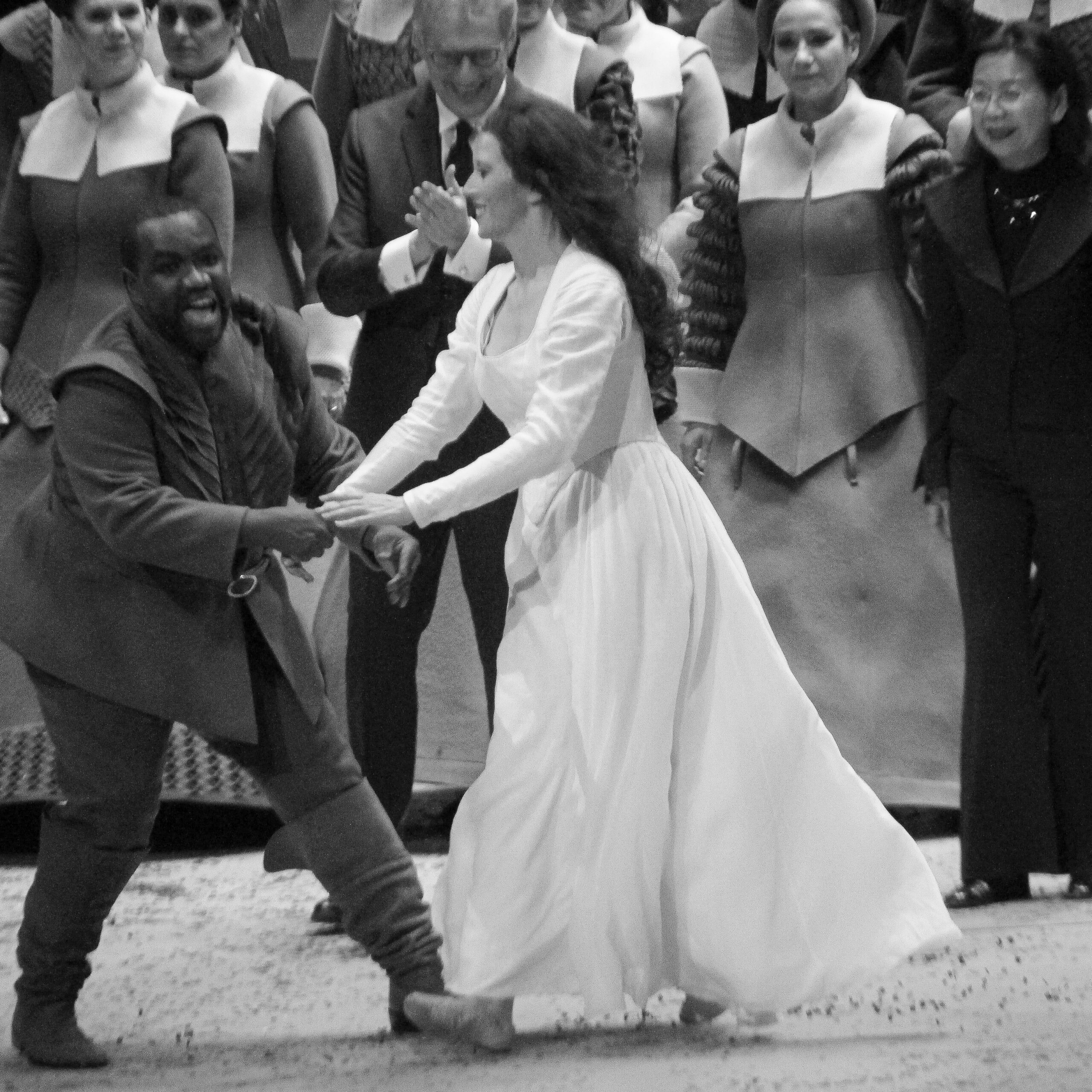

À distance, Lawrence Brownlee et Lisette Oropesa se font écho (« A una fonte afflitto e solo s’assideva un trovator »). Vincenzo Bellini travaille ses effets en modifiant les orchestrations (harpe contre ensemble). Le ténor endosse ses airs de bravoure avec

- brio,

- sûreté, bientôt

- endurance

mais sans nous communiquer une once d’émotion. Techniquement, c’est remarquable ; théâtralement, cela ne vibre guère.

- La fougue du chœur traquant le fuyard,

- la pertinence des inflexions de l’orchestre et

- la poésie distillée par les instrumentistes solistes (çà un cuivre, là une clarinette concluant la touchante lamentation d’Elvira, « C’est fini, infortunée que je suis »)

assurent néanmoins le spectacle. Corrado Rovaris aide les chanteurs à

- poser la musique,

- intérioriser l’expression et

- trouver la voie vers le partage d’émotion,

ce dont profitent les amoureux dans leur duo d’amour infini (« Sempre con te vivrò d’amor »). Arrêté, promis à la mort, Arturo abat ses dernières cartes (« Arrestatevi, scostate, crudeli! ») en suppliant de vivre pour qu’Elvira survive. Un cor de chasse annonce le dénouement où

- solistes,

- chœur et

- orchestre

sont à la fête. Le triomphe qui anticipe le dernier accord confirme que, oui, comme nous le suggérions dans l’incipit de notre première chronique sur I Puritani, on va à l’opéra en espérant passer un bon moment. Non pas un moment cosy – fan tutte ou non, pas pu m’en empêcher – mais un moment où

- le plaisir du beau,

- le frisson de l’émotion créée par une tension habilement incarnée,

- la capacité laissée aux artistes de privilégier le talent voire le génie d’un compositeur sur la fatuité voire la connerie crasse – pas toujours faciles à distinguer l’une de l’autre – d’un metteur en scène,

- l’évidence, enfin, d’une vibration suscitée par un art total

embrasent

- l’esprit,

- les sens et

- le cœur ou l’âme,

bref, nous envolent, plus ou moins haut mais nous envolent. En ce sens, ce 6 février 2025, en dépit des réserves formulées au fil de la chronique, nous pouvons admettre que nous avons passé un bon moment, et ce n’est pas rien.