L’opéra italien, associé aux vacances, transforme Bastille en usine artistique : chaque jour, une représentation donnée par deux équipes plus ou moins différentes. Madama Butterfly vient ainsi booster le chiffre d’affaires de la Grande boutique. Comme nous ne l’avions jamais ouï, nous l’allâmes applaudir à cette occasion.

L’histoire

De passage au Japon, Pinkerton (Dmytro Popov), un marin américain, engage Goro l’entremetteur (Rodolphe Briand) pour lui dénicher un passe-temps. Conscient que son engagement n’engage, en fait, à rien, il épouse Cio-Cio San (Ana María Martínez), une geisha de quinze ans. Celle-ci, qui revendique d’avoir été de la haute avant de tomber dans la prostitution, veut croire au grantamour (acte I, 50′). Après 30′ d’entracte débute la seconde partie (1 h 25). L’acte II nous montre la gamine en train d’attendre son cheum. Elle a dix-huit ans, désormais, et un enfant peut-être de Pinkerton. Suzuki, sa dame d’atour (Marie-Nicole Lemieux), et le consul Sharpless (Laurent Naouri) essayent de lui expliquer que c’est mort, qu’elle ferait mieux d’épouser le multi-récidiviste du mariage Yamadori (Tomasz Kumięga) ; mais comme la nénette menace de se suicider après avoir hésité avec le retour à la prostitution, même Laurent Naouri n’ose pas lui dire le pire : c’est vrai, Pinkerton va revenir, mais avec sa femme et pour récupérer son gamin. L’acte III dénoue donc l’affaire. Pinkerton débarque. Cio-Cio San l’attend avec ardeur. Il la fait poireauter. C’est finalement sa femme et le consul qui mettent les points sur les I à l’ex-geisha. Celle-ci restitue le gamin en s’harakirisant.

La représentation

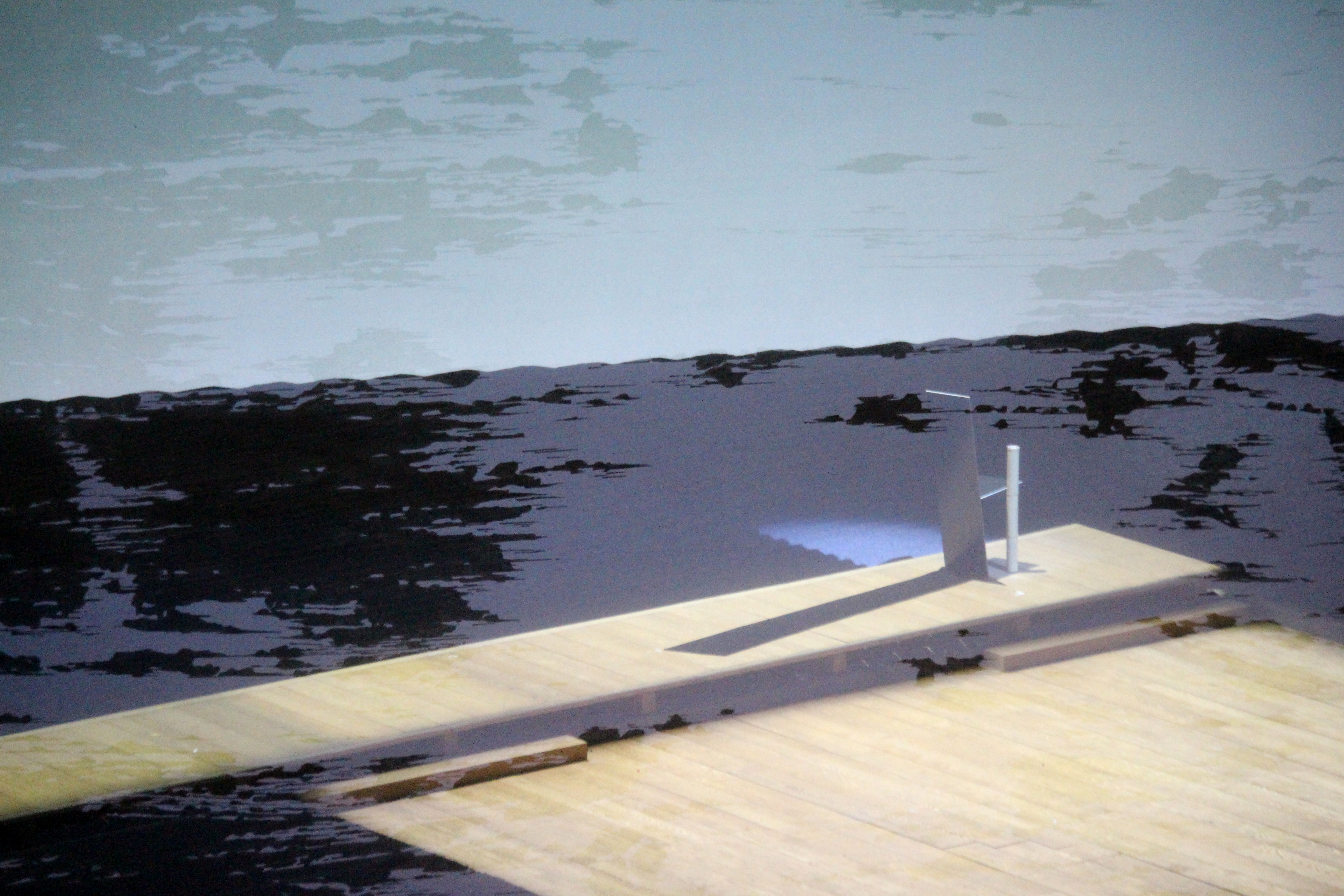

Avant même la représentation proprement dite, on s’escagasse. Déjà à cause du « décor », un vide ridicule qui change de lumière de temps en temps – c’est wow dans une MJC, soit ; à Bastille, c’est d’un plouc insultant. Ensuite parce que l’orchestre s’échauffe à nos esgourdes. C’est un peu comme si, quand je t’invite à bouffer des frites, je t’invitais à déguster les épluchures d’abord : c’est moi, ou bien ? Tiens, par exemple, la flûte qui teste ses trilles, tu vas pas me dire que tu pouvais pas bosser avant ? Il est vrai que la perspective de co-financer la cent troisième exécution de la pseudo « mise en scène » de ce fake qu’est Bob Wilson n’est pas pour nous réjouir ; mais nous sommes loin du compte en craignant le pire. Cependant, un regret nous parcourt dès que commence, enfin, la représentation : où diable sont ces associations antiracistes pour protester contre les yellow faces, ces blancoss qui se griment en japonais parce que, eh bien, c’est l’histoire qu’ils racontent ? Encore une chance que cette lutte antiraciste ne dévoile qu’un racisme communautaire dont sont, Dieu ou whatever merci, exclus les Asiatiques, point si sots.

Quand la musique prend le pouvoir, on peine, logiquement, à se laisser séduire d’emblée. Les voix sont timides ou prudentes : du fond du premier balcon, il faut tendre l’oreille pour entendre Rodolphe Briand. Laurent Naouri, vibrato peut-être trop tonique au moment de se lancer, est davantage audible et le sera bientôt tout à fait – sans être assez assourdissant pour nous permettre de ne pas voir le ridicule qui accompagne la cérémonie du « mime du whisky », par ex., typique de Bob MJC Wilson. L’orchestre est managé comme il sied par Giacomo Sagripanti malgré quelques dérapages (accord perfectible des cuivres lors du deuxième énoncé de l’hymne américain). Heureusement, encore en coulisse, Ana María Martínez envoie du décibel, et du joli – même si, une fois sur scène, elle est, curiosité, moins rayonnante : faiblesses de l’acoustique de la salle.

Indépendamment des guignolades wilsonniennes, co-assumées par « Giuseppe Frigeni et sa collaboratrice Marina Frigeni », ce projet d’opéra conduit l’auditeur à s’ajuster. En effet, le premier acte lance quand même l’histoire d’un Américain à qui une Japonaise parle en italien. Faut suivre. La « mise en scène », cette arnaque, n’y aide pas. Par chance ou presque, l’entrée vigoureuse de Robert Pomakov (le bonze) dénonce un tantinet l’hypocrisie ambiante, autour du plateau et, dessus, entre la prostituée qui s’habille « du blanc le plus pur » et ce macho qui a hâte de profiter de son nouveau « petit jouet ». Faute de pouvoir s’exprimer scéniquement, l’héroïne se contente de chanter avec brio : on apprécie ainsi sa conduite du souffle quand elle s’assume « renegata ma felice ». Flûte puis violon dialoguent pertinemment avec cette soliste qui ose des piani subtils, tandis que la tragédie se met en place : quand Cio-Cio demande si, avec les Américains, un papillon doit forcément finir sous une épingle, Pinkerton admet que « c’est un peu vrai ».

Il est temps de passer à la seconde partie. Ana María Martínez y dévoile une maîtrise confondante des différents registres, des suraigus aux graves. Faute (à la mise en scène) de tension scénique appropriée, Cio-Cio San n’obtient pourtant que quelques applaudissements polis après son grand air d’espoir autour du retour de Pinkerton. Tomasz Kumięga vient alors chougner dignement en prince intéressé à l’idée de récupérer l’ex-geisha. Puis intervient ce qui est peut-être le plus lourdaud de la mise en scène : l’enfant (qui n’a carrément pas l’air d’avoir trois ans), aussi omniprésent qu’inutile dramatiquement… et ridicule scéniquement. Sa séance de nage sur le parquet est peut-être un sommet du genre.

Côté positif, on salue la sensibilité de l’orchestre, notamment quand le rôle-titre assume d’hivériser, et hop, son jardin en en coupant « verveines et tubéreuses » pour les semer dans son domicile afin d’accueillir amoureusement le revenant. En revanche, on s’attriste pour Marie-Nicole Lemieux, contrainte à passer plus de temps à faire le pantin, bras en berceau, qu’à chanter – ce qu’elle fait pourtant avec sa vigueur coutumière dès sa première prière hors scène. Les graves et les aigus de la Québécoise séduisent à chaque intervention. De même, les synchronisations entre orchestre, solistes et changements de lumière dignes d’une comédie musicale de Dove Attia témoignent d’un évident métier. Enfin, bien que son charisme potentiel soit annihilé par une « mise en scène » aussi stupide que méprisable, Ana María Martínez nous gratifie d’un dernier air pour saluer celui qui est « descendu du Paradis », où elle se balade dans les aigus très doux et les tenues fortissimi, renforçant notre colère devant la négation du théâtre à laquelle nous assistons.

La conclusion

Encore une re-production digne de l’ère Lissner : quatre solistes français seulement convoqués parmi quatorze zozos présents sur une scène généreusement financée par l’État français ; une honteuse non-mise en scène reconduite de prod en prod – sans un Français dans l’équipe artistique ; surtout, le plaisir d’entendre un opéra en direct exigeant et potentiellement séduisant peine, par moments, à poindre, tant l’on souffre en voyant comment les artistes sont vocalement contraints par l’ineptie wilsonnienne. In fine, pas mal d’admiration pour les grandes voix et le métier orchestral mais, soyons honnête, plus d’agacement que de zizir, assurément.