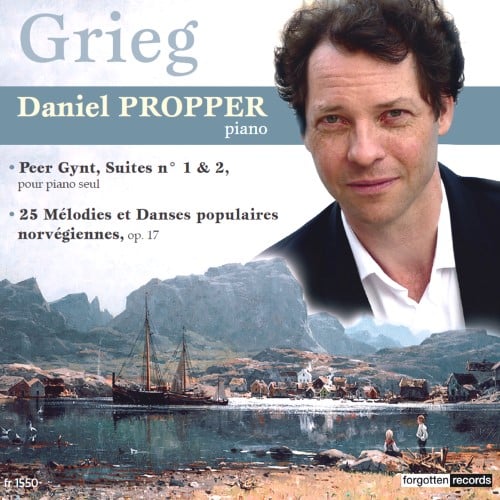

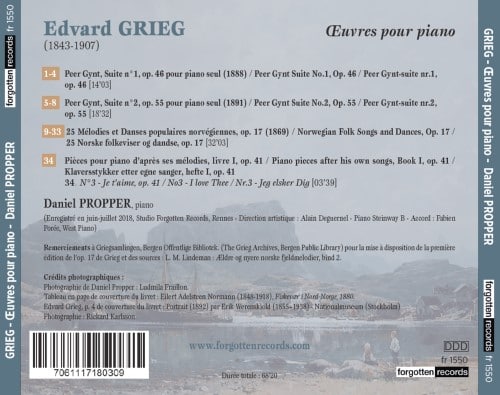

Daniel Propper est quasi un habitué de ces colonnes, en soliste comme en duettiste. À l’été 2018, Forgotten Records, dans l’optique d’une intégrale déjà bien engagée, a gravé une nouvelle galette du pianiste en associant des tubes, des classiques et des pièces folkloriques d’Edvard Grieg. Un programme équilibré et aux attraits multiples, même si l’on eût aimé que le livret, louablement rédigé en français preum’s, réduisît la part de l’aimable piapiapia afin que l’artiste pût y motiver son inclination envers le compositeur, son choix de pièces et la cohérence de ce récital dans son parcours brillant et souvent audacieux.

La Première suite de Peer Gynt pour piano seul cumule les mégatubes du classique. Elle s’ouvre « Au matin », en Mi. On y sent la volonté de Daniel Propper de jouer sans afféterie. Nulle mignardise, donc, mais pas non plus d’indifférence, comme en témoigne la brève reprise du thème en Fa, clairement détachée du bariolage aigu et des basses solides. La dentelle des trilles ouvrant le finale enveloppe alors le piano d’un mystère moins poétique que narratif. Même option – privilégiant une certaine sècheresse – mais effet différent dans « La mort d’Åse » en si mineur. Les jolis graves du Steinway B échafaudent, je tente, la solennité requise. À cette posture, la différence d’intensité entre graves et main droite ajoute un halo éclairant qui résonne sur l’ensemble du spectre instrumental. La « Danse d’Anitra » en la mineur profite à plein de l’apparente simplicité privilégiée par l’interprète. Profitant d’une partition confortable, le pianiste évite le piège du surjeu pour proposer une exécution directe à tout le moins idoine. L’auditeur s’immisce alors dans « L’antre du roi de la montagne », en si mineur [et non en Ré comme indiqué de façon fautive dans la première version de cet article, pan sur les doigts], sciemment prise « molto marcato », ainsi qu’indiqué. L’accélération progressive et le jeu de sustain font leur effet sans que jamais l’artiste ne se départisse du détachement élégant affiché d’entrée.

Moins tubesque mais plus riche musicalement, la Deuxième suite de Peer Gynt gémit d’emblée « La plainte d’Ingrid. L’enlèvement de la mariée », en sol mineur. À la tempête contrastée du début répond un lamento instable, entre contretemps, rythme pointé, ternaire contre binaire, frottements harmoniques, modulations éphémères et accompagnements sur une basse obstinément martelée. Les changements de tempi et de métrique liminaires réapparaissent pour conclure un mouvement où l’interprète, très sûr, s’efface derrière la partition en évitant de la rendre pataude par des signes d’hypersensibilité. En dépit d’un premier accord curieux (le do grave n’est pas audible, pis faut bien que le pseudocritique ait un truc à redire, comme pour le chuchotis, plage 8, 3’11 : quel scandaaale !), la « Danse arabe » en Do est bien peu arabisante, on le sait, mais cette écriture sautillante et accentuée bénéficie à plein de la tonicité des doigts proppériques, et pourquoi pas, ainsi que d’une prise de son non signée, donnant une impression de naturel et de proximité qui correspond au jeu direct du musicien.

Le commentaire de Daniel Propper sur le do grave

« Pour la Danse arabe, on a laissé le do tel quel, car, de toute façon, Grieg utilise, dans la version originale, pour orchestre, des instruments percussifs, sans note définie, en l’occurrence la grosse caisse, que j’imagine commençant, pianissimo, de presque rien. »

En fa dièse mineur, le « Retour de Peer Gynt » (le sous-titre stipulant que ce come-back est marqué par une tempête nocturne n’est curieusement pas traduit en français) débaroule sur une scansion 6/8 « molto agitato ». La pièce est derechef l’occasion d’apprécier les extrêmes-graves du piano préparé par Fabien Porée. On goûte aussi la rectitude du choix, peu spectaculaire voire peu flatteur mais très musical, de Daniel Propper : même dans cette pièce où les saucisses s’agitent, la partition prime sur le wow, le texte sur l’auto-contemplation, l’esprit sur le contentement virtuose. La transition vers la « Chanson de Solveig », enchaînée gagne ainsi en logique. Cette mélodie de Johann Gottlieb Naumann est un hommage à l’Arlésienne puisque la dame promet d’attendre toujours son chéri, concluant : « Og venter du histoppe, vi traeffes der, min Ven », ce qui se dit quand même plus simplement, selon Wikipédia : « Et si c’est là-haut que tu attends, c’est là que nous nous retrouverons, mon Ami. » L’interprète en rend les différentes atmosphères avec un soin dénué de pathos – inutile d’en rajouter, en effet.

Edvard Grieg a signé, en deux livraisons, quarante-quatre Mélodies populaires norvégiennes. Les collègues ayant gravé les deux recueils sont rares – le plus souvent, c’est une intégrale de l’œuvre pianistique qui motive ce projet. C’était le cas, entre autres sans doute, d’Einar-Steen Nokleberg chez Naxos en 1995, de Håkon Austbö pour Brillant Classics en 2010 et d’Eva Knardahl en 2017 pour Bis. Daniel Propper se concentre sur le premier recueil, op. 17, incluant vingt-cinq chansons et danses folkloriques qu’il enlève en un peu plus de demi-heure. Le tout met au service d’une tradition, d’une part, la science harmonique du compositeur et, d’autre part, la capacité de l’artiste à rendre l’esprit de chaque miniature avec la même énergie, voire la même exigence quand, à de rares occasions, contrastes et polyphonie sollicitent davantage l’interprète. Si l’ambition du compositeur est limitée, le résultat, souvent charmant, peut parfois susciter l’intérêt : écoutez et appréciez ainsi, plage 13, autour de 1’04, comment se prépare, dans la retenue impatiente, la bousculade finale.

Hors ces développements, la franchise de l’interprétation guide l’auditeur, compatissant ainsi au sort du « grisen », le cochon, comme chacun sait – avec cette savoureuse coïncidence qui copie-colle l’accord final de cette pièce en sol mineur avec le premier accord de la pièce suivante… un chant religieux en Sol. Sporadiquement, les titres animent l’imaginaire des ignorants prompts aux fantasmes, dont on aura supputé que nous sommes, même si c’est hyperpas clair, rayon formulation. N’empêche, « Air de noces », « La belle Solfager et le roi des serpents », « Et le taon dit à la mouche », ça vaut pas les titres d’Enrico Satie, mais ça claque – sur ce point, je suis fort d’accord avec l’idée marketing évoquée, avec synchronicité, par Bertrand, déjà, c’est un signe de qualité, Boissard et Gérard Condé, dans Diapason n° 675, janvier 2019, pp. 90 et 96-97, selon laquelle l’insuccès relatif des « Études », de Claude Debussy comme de Karol Beffa, aurait été fort atténué si elles s’étaient appelées qui « Amélie parmi les fleurs », qui « Un cortège dans la nuit ». Je proposerais bien, dans un même souffle déconnecté d’un certain carcan en forme de poire : « Mon prout est un long soupir faufilé dans l’incompréhension d’un monde désorienté », mais je crains que ma pulsion poétique – disons mieux : poïétique – ne soit en avance sur le tempo de notre époque. Ou en retard, pour ce que ça change. Allons, de grâce, au singulier, revenons à l’essentiel, donc à la vraie musique.

Le commentaire de Daniel Propper sur la question des titres

« Ces titres existent depuis des lustres, et une partie passionnante de la préparation de mon interprétation a consisté à essayer de comprendre l’origine et le/les sens. Une quête non complètement terminée ! Même si je connais les textes des chansons, certains mystères persistent encore, et ce n’est peut-être pas si mal… »

Certes, d’étranges scories attirent l’attention du snob pointilleux voulant faire étalage de son attention (ainsi du la grave doublé, piste 23, 0’04). Pourtant, on apprécie les intentions de l’artiste, essentielles pour pimper des pièces qui semblent parfois avoir été écrites machinalement, en assumant la relative rusticité du projet (ainsi des 16 et 17, commençant toutes deux sur l’énoncé du thème à l’unisson ; voir aussi 21 et 22). On imagine la foi qu’il faut pour interpréter avec motivation ces éclats musicaux, voire pour traquer l’édition originale de pièces qui, toutes bien harmonisées qu’elles soient reposent une question soulevée tantôt : leur place est-elle réellement dans un disque sous les doigts d’un artiste qui peut relever des défis autrement solides ?

Pour des raisons explicitées tantôt grâce à Eugen Indjic et à ses Scherzi de Frédéric Chopin, on se réjouit qu’un encore conclue l’enregistrement – en l’espèce la transcription par le compositeur de sa mélodie d’amour, issue de l’opus 41. L’interprète y exprime une sensibilité toujours retenue, ce qui contribue à l’intérêt d’un disque que l’on conseillera plutôt aux amateurs de paysages musicaux qu’aux obsédés de la performance technique – si l’on se peut permettre, et on va se gêner, tu penses, cet oxymoron apparent : ici, l’enjeu est ailleurs. Chaque approche a son scintillement ; en l’espèce, la probité de Daniel Propper ne manquera pas de ravir les amateurs de clair-obscur, de délicatesse et de suggestions intérieures.

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)