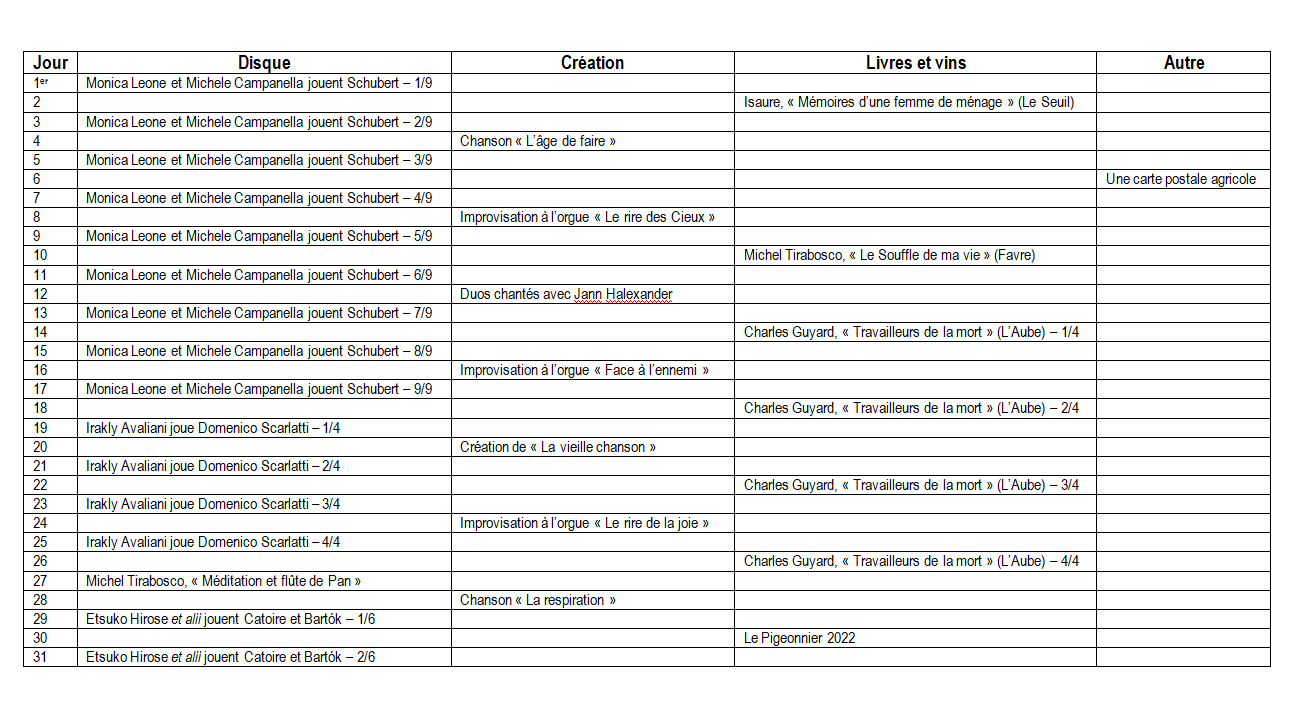

Comme l’ancêtre de Georges Brassens, souvent, devant la musique, nous tombons à genoux – exceptées toutefois les marches militaires que nous écoutons en nous tapant le cul par terre. Point de militaire, ici, alléluia, mais six grandes marches op. 40 dites D.819. Même si la musique qui marche au pas, cela ne nous regarde pas, ce bouquet schubertien porté par le piano à quatre mains de Monica Leone et Michele Campanella, qui nous accompagne depuis le début du moi(s), formera-t-il un escalier menant vers le plaisir des esgourdes ?

La première marche est un allegro maestoso en Mi bémol. Au rythme borné propre au genre, Franz Schubert essaye de donner du groove grâce

- aux appogiatures,

- au rythme pointé et

- aux triolets de doubles croches,

à quoi s’ajoute l’utilisation d’un registre comprimé entre médiums et aigus, donnant un soupçon de légèreté à cet hymne solennel. On se réjouit de l’art que déploient les interprètes pour aspirer à l’évasion par la façon

- d’amener délicatement à une modulation,

- de construire un large spectre de nuances, et

- de trouver le toucher juste pour fabriquer

- du rebond,

- du ressort et

- du peps.

Le trio contraste.

- Reflux des décibels,

- délicatesse du toucher mélodique et du bariolage d’accompagnement (pour ce cycle, Michele Campanella a pris la partie du piano I, et les interprètes ont choisi un Yamaha CFX moderne),

- ajout d’un trille en fin de première partie qui est logique mais n’est pas sur toutes les partitions, contrairement à celui qui clôt la seconde partie :

tout charme avant le retour terrien à la marche. Le deuxième épisode du cycle est un allegro ma non troppo en sol mineur. La légèreté, contradictoire avec le genre mais indispensable à la musique, naît

- de l’anacrouse énergisante,

- des appogiatures propulsantes et

- des contrastes entre,

- d’une part, sforzendi et staccati, et,

- d’autre part, forte (voire double forte) et piani.

Un système de réponses entre les partenaires anime la seconde partie, qui conduit à un trio en majeur. On y goûte l’art des musiciens pour

- valoriser une harmonie,

- lisibiliser une partition,

- iriser les nuances piano pour en révéler différentes couleurs.

Le da capo tonique secoue l’auditeur avant la troisième marche, un allegretto en si mineur lancé par le piano II. La première partie surprend par ses foucades :

- l’introduction très martiale est contredite par l’entrée guillerette d’une mélodie octaviée ;

- la tonalité prend plaisir à vaciller telle une flamme de bougie ; et

- les interprètes décident de ne pas faire la reprise médiane.

La seconde partie s’anime

- de fanfares sporadiques,

- de flux et de reflux, et

- de vagues modulantes.

Le trio, majeur, minaude, guilleret, avec

- notes et intervalles répétés,

- rythme pointé,

- appogiatures insouciantes et

- accompagnement discret.

La reprise de la marche mineure réinjecte de l’influx dans le moteur jusqu’à la suspension du discours. Dès le prochain épisode, nous évoquerons la seconde partie de cette suite. Que voulez-vous, à mon âge, au milieu de l’escalier, il arrive que l’on fasse une pause en émettant l’hypothèse, ténue mais précieuse, que, pendant ce temps, quelqu’un finira d’installer un ascenseur…

Pour acheter le double disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter en intégralité et gracieusement, c’est par exemple là.

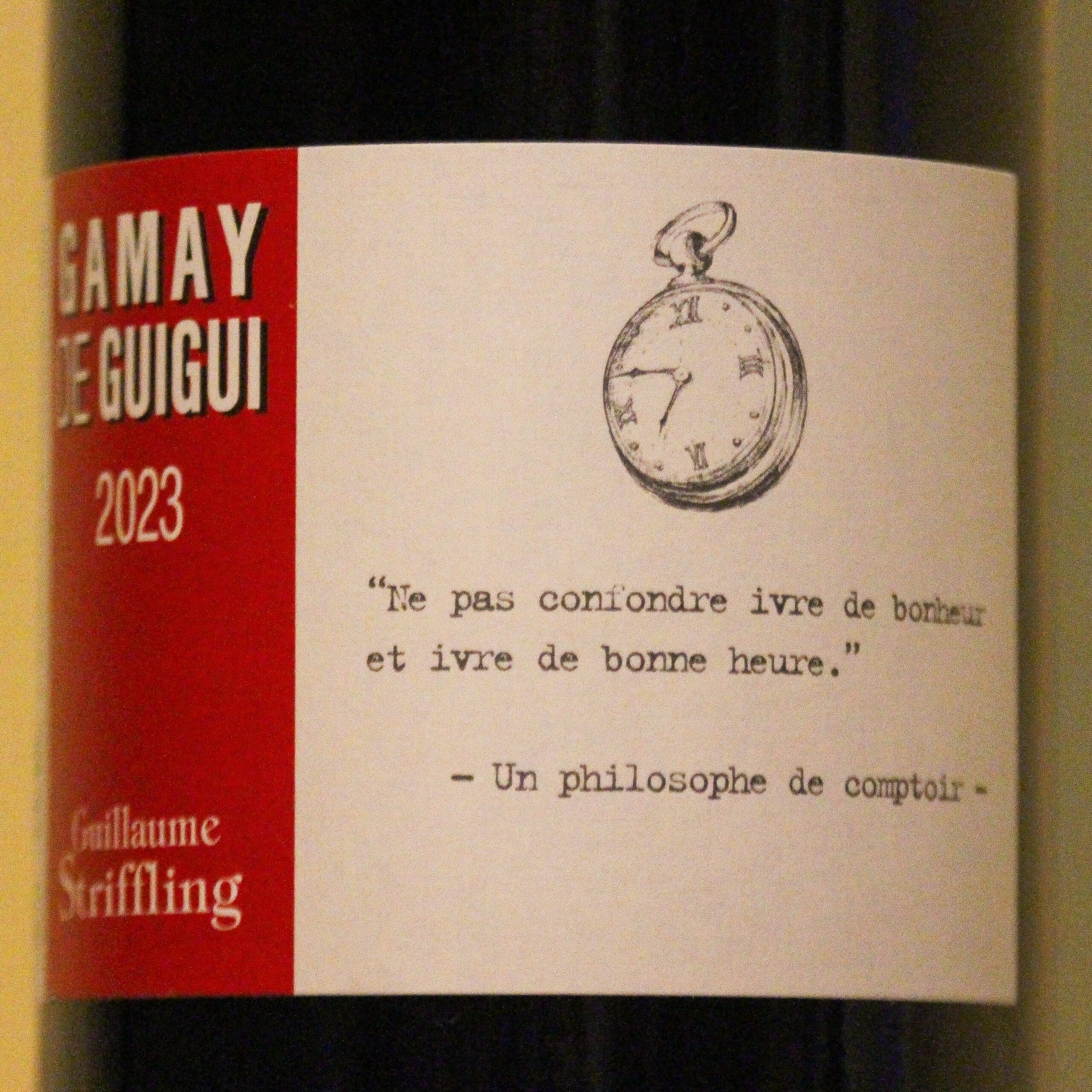

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)