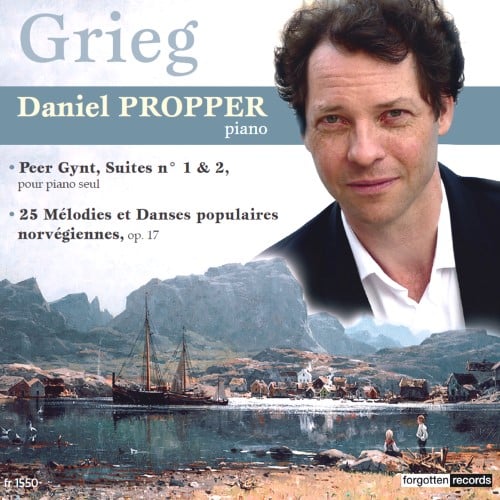

Daniel Propper, Grieg : Peer Gynt et Mélodies populaires, Forgotten Records

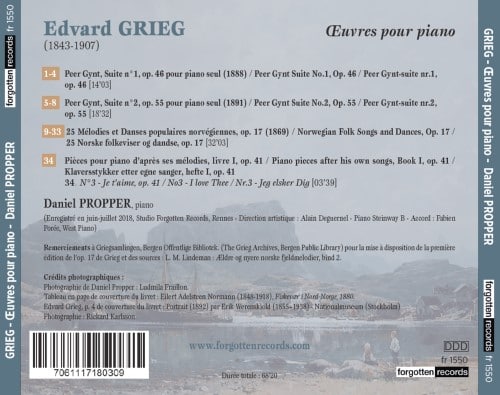

Daniel Propper est quasi un habitué de ces colonnes, en soliste comme en duettiste. À l’été 2018, Forgotten Records, dans l’optique d’une intégrale déjà bien engagée, a gravé une nouvelle galette du pianiste en associant des tubes, des classiques et des pièces folkloriques d’Edvard Grieg. Un programme équilibré et aux attraits multiples, même si l’on eût aimé que le livret, louablement rédigé en français preum’s, réduisît la part de l’aimable piapiapia afin que l’artiste pût y motiver son inclination envers le compositeur, son choix de pièces et la cohérence de ce récital dans son parcours brillant et souvent audacieux.

La Première suite de Peer Gynt pour piano seul cumule les mégatubes du classique. Elle s’ouvre « Au matin », en Mi. On y sent la volonté de Daniel Propper de jouer sans afféterie. Nulle mignardise, donc, mais pas non plus d’indifférence, comme en témoigne la brève reprise du thème en Fa, clairement détachée du bariolage aigu et des basses solides. La dentelle des trilles ouvrant le finale enveloppe alors le piano d’un mystère moins poétique que narratif. Même option – privilégiant une certaine sècheresse – mais effet différent dans « La mort d’Åse » en si mineur. Les jolis graves du Steinway B échafaudent, je tente, la solennité requise. À cette posture, la différence d’intensité entre graves et main droite ajoute un halo éclairant qui résonne sur l’ensemble du spectre instrumental. La « Danse d’Anitra » en la mineur profite à plein de l’apparente simplicité privilégiée par l’interprète. Profitant d’une partition confortable, le pianiste évite le piège du surjeu pour proposer une exécution directe à tout le moins idoine. L’auditeur s’immisce alors dans « L’antre du roi de la montagne », en si mineur [et non en Ré comme indiqué de façon fautive dans la première version de cet article, pan sur les doigts], sciemment prise « molto marcato », ainsi qu’indiqué. L’accélération progressive et le jeu de sustain font leur effet sans que jamais l’artiste ne se départisse du détachement élégant affiché d’entrée.

Ici, je voulais insérer une photofficielle de l’artiste mais, sur son site, la galerie photographique est, pour l’instant, d’une modestie très sobre. Oui, disons-le : elle est carrément vide.

Moins tubesque mais plus riche musicalement, la Deuxième suite de Peer Gynt gémit d’emblée « La plainte d’Ingrid. L’enlèvement de la mariée », en sol mineur. À la tempête contrastée du début répond un lamento instable, entre contretemps, rythme pointé, ternaire contre binaire, frottements harmoniques, modulations éphémères et accompagnements sur une basse obstinément martelée. Les changements de tempi et de métrique liminaires réapparaissent pour conclure un mouvement où l’interprète, très sûr, s’efface derrière la partition en évitant de la rendre pataude par des signes d’hypersensibilité. En dépit d’un premier accord curieux (le do grave n’est pas audible, pis faut bien que le pseudocritique ait un truc à redire, comme pour le chuchotis, plage 8, 3’11 : quel scandaaale !), la « Danse arabe » en Do est bien peu arabisante, on le sait, mais cette écriture sautillante et accentuée bénéficie à plein de la tonicité des doigts proppériques, et pourquoi pas, ainsi que d’une prise de son non signée, donnant une impression de naturel et de proximité qui correspond au jeu direct du musicien.

Le commentaire de Daniel Propper sur le do grave

« Pour la Danse arabe, on a laissé le do tel quel, car, de toute façon, Grieg utilise, dans la version originale, pour orchestre, des instruments percussifs, sans note définie, en l’occurrence la grosse caisse, que j’imagine commençant, pianissimo, de presque rien. »

En fa dièse mineur, le « Retour de Peer Gynt » (le sous-titre stipulant que ce come-back est marqué par une tempête nocturne n’est curieusement pas traduit en français) débaroule sur une scansion 6/8 « molto agitato ». La pièce est derechef l’occasion d’apprécier les extrêmes-graves du piano préparé par Fabien Porée. On goûte aussi la rectitude du choix, peu spectaculaire voire peu flatteur mais très musical, de Daniel Propper : même dans cette pièce où les saucisses s’agitent, la partition prime sur le wow, le texte sur l’auto-contemplation, l’esprit sur le contentement virtuose. La transition vers la « Chanson de Solveig », enchaînée gagne ainsi en logique. Cette mélodie de Johann Gottlieb Naumann est un hommage à l’Arlésienne puisque la dame promet d’attendre toujours son chéri, concluant : « Og venter du histoppe, vi traeffes der, min Ven », ce qui se dit quand même plus simplement, selon Wikipédia : « Et si c’est là-haut que tu attends, c’est là que nous nous retrouverons, mon Ami. » L’interprète en rend les différentes atmosphères avec un soin dénué de pathos – inutile d’en rajouter, en effet.

Edvard Grieg a signé, en deux livraisons, quarante-quatre Mélodies populaires norvégiennes. Les collègues ayant gravé les deux recueils sont rares – le plus souvent, c’est une intégrale de l’œuvre pianistique qui motive ce projet. C’était le cas, entre autres sans doute, d’Einar-Steen Nokleberg chez Naxos en 1995, de Håkon Austbö pour Brillant Classics en 2010 et d’Eva Knardahl en 2017 pour Bis. Daniel Propper se concentre sur le premier recueil, op. 17, incluant vingt-cinq chansons et danses folkloriques qu’il enlève en un peu plus de demi-heure. Le tout met au service d’une tradition, d’une part, la science harmonique du compositeur et, d’autre part, la capacité de l’artiste à rendre l’esprit de chaque miniature avec la même énergie, voire la même exigence quand, à de rares occasions, contrastes et polyphonie sollicitent davantage l’interprète. Si l’ambition du compositeur est limitée, le résultat, souvent charmant, peut parfois susciter l’intérêt : écoutez et appréciez ainsi, plage 13, autour de 1’04, comment se prépare, dans la retenue impatiente, la bousculade finale.

Hors ces développements, la franchise de l’interprétation guide l’auditeur, compatissant ainsi au sort du « grisen », le cochon, comme chacun sait – avec cette savoureuse coïncidence qui copie-colle l’accord final de cette pièce en sol mineur avec le premier accord de la pièce suivante… un chant religieux en Sol. Sporadiquement, les titres animent l’imaginaire des ignorants prompts aux fantasmes, dont on aura supputé que nous sommes, même si c’est hyperpas clair, rayon formulation. N’empêche, « Air de noces », « La belle Solfager et le roi des serpents », « Et le taon dit à la mouche », ça vaut pas les titres d’Enrico Satie, mais ça claque – sur ce point, je suis fort d’accord avec l’idée marketing évoquée, avec synchronicité, par Bertrand, déjà, c’est un signe de qualité, Boissard et Gérard Condé, dans Diapason n° 675, janvier 2019, pp. 90 et 96-97, selon laquelle l’insuccès relatif des « Études », de Claude Debussy comme de Karol Beffa, aurait été fort atténué si elles s’étaient appelées qui « Amélie parmi les fleurs », qui « Un cortège dans la nuit ». Je proposerais bien, dans un même souffle déconnecté d’un certain carcan en forme de poire : « Mon prout est un long soupir faufilé dans l’incompréhension d’un monde désorienté », mais je crains que ma pulsion poétique – disons mieux : poïétique – ne soit en avance sur le tempo de notre époque. Ou en retard, pour ce que ça change. Allons, de grâce, au singulier, revenons à l’essentiel, donc à la vraie musique.

Le commentaire de Daniel Propper sur la question des titres

« Ces titres existent depuis des lustres, et une partie passionnante de la préparation de mon interprétation a consisté à essayer de comprendre l’origine et le/les sens. Une quête non complètement terminée ! Même si je connais les textes des chansons, certains mystères persistent encore, et ce n’est peut-être pas si mal… »

Certes, d’étranges scories attirent l’attention du snob pointilleux voulant faire étalage de son attention (ainsi du la grave doublé, piste 23, 0’04). Pourtant, on apprécie les intentions de l’artiste, essentielles pour pimper des pièces qui semblent parfois avoir été écrites machinalement, en assumant la relative rusticité du projet (ainsi des 16 et 17, commençant toutes deux sur l’énoncé du thème à l’unisson ; voir aussi 21 et 22). On imagine la foi qu’il faut pour interpréter avec motivation ces éclats musicaux, voire pour traquer l’édition originale de pièces qui, toutes bien harmonisées qu’elles soient reposent une question soulevée tantôt : leur place est-elle réellement dans un disque sous les doigts d’un artiste qui peut relever des défis autrement solides ?

Pour des raisons explicitées tantôt grâce à Eugen Indjic et à ses Scherzi de Frédéric Chopin, on se réjouit qu’un encore conclue l’enregistrement – en l’espèce la transcription par le compositeur de sa mélodie d’amour, issue de l’opus 41. L’interprète y exprime une sensibilité toujours retenue, ce qui contribue à l’intérêt d’un disque que l’on conseillera plutôt aux amateurs de paysages musicaux qu’aux obsédés de la performance technique – si l’on se peut permettre, et on va se gêner, tu penses, cet oxymoron apparent : ici, l’enjeu est ailleurs. Chaque approche a son scintillement ; en l’espèce, la probité de Daniel Propper ne manquera pas de ravir les amateurs de clair-obscur, de délicatesse et de suggestions intérieures.

Je vous buzze tous

Jann Halexander avant son entretien autour du spectacle « Pauline Julien ». Photo : Bertrand Ferrier.

Jann Halexander m’a signalé que, suite à son succès croissant et à l’écho tout aussi grandissant de la réédition digitale de son album Le Marginal, des zozos, limite olibrius, utilisent son nom pour faire du buzz sur la Toile. Je lui ai exprimé ma totale solidarité. Puis je me suis souvenu qu’il me restait une photo de lui. Alors, j’ai décidé de faire grimper mon site dans les algorithmes de référencement. Donc : mesdames et messieurs, revoici Jann Halexander.

(C’est mon webmestre qui se va réjouir, j’espère.)

Nous sommes en voix

Les répétitions pour le spectacle autour des chansons de Michel Bühler s’accélèrent. Pour la deuxième session, grande nouvelle : en dépit des aléas du live voire du vivant, le posse était au complet. Plus d’excuse, donc pour ne pas travailler l’insertion des textes récités au fil des chansons ; autant le stipuler tout rond comme un boudin, même Michaël Koné a dû se mettre au boulot. C’est dire, malgré mon absolue humilité, bien connue des lecteurs de ce site, le niveau de persuasion que j’ai atteint.

Toutefois, stipulons que l’engagement des collègues était, a minima, aussi tectonique que le mien. Ainsi, en pédagogue peinant à se repentir, Fabrice Dupray s’est pris pour un coach italien très investi dans le langage manuel sans pour autant, oh non, négliger la puissance du verbe, incluant des sentences sommitales type : « Jack Good, si tu rigoles pas de l’intérieur, tu souffles dans ton intestin et personne en a rien à foutre. » Prudent, Jack a affirmé, avec une touchante sincérité : « Tu as raison ; en plus, je le savais ! » Top diplomatie, donc. Attention, pas forcément top concentration. Faut les gérer, les zozos. Sinon, ça piapiapiate sans cesse. Exemple.

Soi-disant parce que le chanteur n’est pas (encore) parfait. Soi-disant. Ou parce que Fabrice cherche un nouveau club de boxe-plongée. Ou parce que Jack propose une nouvelle tournée de café… avant de se rendre compte qu’il n’a, horreur, plus de café. Ou parce que Michaël ne peut attendre pour lancer un grand débat, du genre : « Aurai-je meilleur compte à reprendre la ligne 12, moins accessible et moins rapide, ou à prendre la ligne 2, mais j’ai pas l’habitude, argh ? » La décoration envahissante proposée par les gars autour d’eux porte trace de cette ouverture d’esprit très libre, en quelque sorte.

Oh, de grâce, point ne caricaturons la situation. Il est arrivé que les gars rassemblent leurs saucisses, digitales, manuelles, intellectuelles – si, si – ou vocalistiques, afin de justifier le concept de répétition. En effet, pour cette première vraie session avec tous les zzzartistes, quelques mises en place furent donc tentées au cours des quatre heures. En solo, avec piano, piano et cor anglais, piano et trompette, hautbois et trompette, basson et trio vocal, et même voix et The BodyBeatin’ Orchestra (avec solo dudit BBO). Le medley est à retrouver ici, le duo avec le BBO ci-dessous sur « Les p’tits, les gros » de, eh bien, étonnamment, Michel Bühler.

Du travail encore sur la planche ? Certes. D’ailleurs, tel était le prétexte utilisé par le basson pour se ressourcer à l’horizontale et se « recharger aux ondes positives du mahatma dans la quiétude du paisible » or somethin’. Il est vrai que, après un travail intense, les musiciens avaient l’air de musiciens : épuisés et fort farauds en rappelant, de la sorte, que, oui, la musique, quand on la pratique, c’est aussi du boulot, pas que du divertissement. Pendant ce temps, le mec derrière le clavier faisait la gueule, comme d’habitude, parce que peu de collègues présents venaient lui dire avec spontanéité combien le fait de côtoyer un musicien aussi perfectible était un honneur voire une légion d’honneurs pour eux. Ingrats.

Pour la peine, c’est seul que je m’en allai affronter les questions de Jann Halexander autour du spectacle. Na. (À un moment, bon, faut repositionner un minimum les choses, même si ça ne veut rien dire.)

De Pauline à Jann

C’était l’époque des grandes interprètes. Celles qui portaient les chansons des autres et leur donnaient une puissance plus poignante. Celles qui offraient un visage, un accent, une tribune, à des mots et des sons que d’autres fomentaient et égrenaient autrement, ailleurs. C’était aussi cela, Pauline Julien ; et la voilà qui retrouve un porte-voix.

D’où les questions qui se posent : pourquoi chanter Pauline Julien, qui fut essentiellement interprète ? Pourquoi chanter « ses » chansons aujourd’hui ? Et pourquoi les chanter quand on est, soi-même, auteur et compositeur ? C’est à cette petite enquête que Jann Halexander a bien voulu se prêter dans la vidéo ci-d’sous !

Précisons que, pour ne rien arranger, je serai au piano. Vous savoir dans la salle ce soir-là, une semaine après le concert Michel Bühler, serait joyeux.

Je vais à l’hôtel

Ce jour-là, c’était interviouve au cœur de Paris. Genre dans le lobby privatisé d’un hôtel, « bonjour monsieur, bienvenue, vous pouvez vous installer, n’hésitez pas à revenir vers moi si » et tutti quanti.

Du coup, bon, tu fais semblant de t’agiter afin d’être prêt à travailler. Les livres rigolent tellement t’es pas crédible. Soi-disant il manque a minima une petite assistante stagiaire. Faudra que je le signale à la prod si elle me surprend pas à regarder par la fenêtre.

À l’arrivée, l’hôtel te demande de surtout pas le citer. Quelque part, tu sens que y a pas que les livres qui ont rigolé. Bah, au moins, la prod a payé les consos et, si ça se trouve, y aura matière à peupler ce site tantôt. Que demandent le peuple et, à défaut, les gilets jaunes ?

Presque déjà presque bientôt

Voilà. On va pas se mentir, madame Lucet(te) : aujourd’hui ont commencé sérieusement les choses sérieuses. Vendredi 18 janvier, quatre lurons débarqueront sur une scène parisienne pour la première du spectacle « Bertrand Ferrier chante Michel Bühler ». Titre un peu mensonger, soit dénoncé en passant, car trois autres zozos viendront swinguer les hymnes du plus grand chanteur suisse vivant, en présence de l’artiste et de l’un de ses compositeurs : Jacques Bon, dit Jack Good, jouera du cor anglais, du hautbois et du basson ; Fabrice Dupray, dit Fabrice Dupray, zèbrera l’espace avec sa voix de baryton ainsi que sa trompette aux mille – environ – embouchures et sourdines ; enfin, Michaël Koné, dit Michaël Jaxon, sera récitant et haute-contre. Du coup, avant la première des répétitions en ensemble, l’alcool et la drogue ont été grandement sollicités (photographies non retouchées, hélas).

Avouons-le : cette ambiance entre destroy et glucose a permis à tel artiste de se déchausser une dent donc de louper la répète pour draguer son dentiste, et à tel autre de recevoir l’une des pires nouvelles de sa vie. Mais les survivants ont été impitoyables – la musique avant tout. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’on ait franchi un step détonnant qui n’a pas détoné dans l’horreur du chobiz : en effet, malgré les avertissements de celui qui se prenait pour la vedette, un vassal a commis l’irréparable – il a bu, à peine si j’ose l’écrire, un verre d’eau. Sans anches doubles dedans, et cependant… Même moi, j’ai détourné les yeux – et pourtant, chu courageux. Seule Mimi a osé fixer l’événement. Le commentaire qu’elle en a tiré est inclus dans le regard.

Quand le foufou s’est remis de cette émotion où l’effroi le disputait – au moins – au sentiment d’absurdité comparable à la consternation de ce slip né avec un seul trou, la répétition a pu repartir sur des bases un peu plus groovy, ainsi que l’indique, avec classe et discrétion, le surgissement du prétérit dans la phrase suivante. Le trompettiste demanda, tadaaam, au bassoniste de jouer « comme quand tu pètes avec ton abdomen lors d’une quinte de rire » ; le hautboïste suggéra au baryton de chanter quand la partition l’exigeait et de cesser d’émettre quand la partition l’exigeait aussi ; le chanteur soliste eut besoin d’un couplet et demi pour admettre que tout le monde était décalé d’une mesure « au moins, ou si ça se trouve vous jouez pas le même chant » (la seconde hypothèse fut avérée, comme quoi, j’ai une oreille hyperspicace). Encouragé par le potentiel gigantesque de cette cacophonie, l’on yodela, l’on modela des harmonies, l’on sculpta des rythmes, l’on tonifia des sons, l’on frictionna des contrechants, l’on fomenta des breaks, l’on dissona des évidences, l’on expérimenta des impossibles, bref, l’on constata qu’il était judicieux que cette répétition fût la première des répétitions d’ensemble car, eût-elle été la dernière, le célèbre « J’ai vu de bonnes choses, je ne veux retenir que le positif, maintenant à nous de faire fructifier les fondamentaux sans bégayer notre jeu » eût, on le peut craindre, paru quelque peu dilatoire.

Les réserves de thé étant épuisées, l’on convint de remettre la prochaine fausse note à la répétition suivante. Mimi laissa savoir qu’elle ferait son possible pour y assister mais pas sûr. Je vois pas pourquoi.

Eugen Indjic, Chopin : Scherzi & impromptus, Andante Spianato

Après que nous avons eu l’occasion d’applaudir avec émotion aux Sonates puis aux Ballades et autres pièces de Frédéric Chopin sous les doigts d’Eugen Indjic, il est temps de poursuivre l’exploration du catalogue de cet artiste à travers les Scherzi et Impromptus enregistrés en 2006 en Pologne, à la Philharmonie de Bydgoszcz.

Le Premier scherzo s’ouvre sur un Presto con fuoco en si mineur joué comme si l’indication de tempo et d’esprit était un euphémisme. C’est à la fois la fête aux petits doigts qui tressaillent, mais aussi la célébration de la clarté et de l’énergie. Loin d’une simple – le terme est maladroit, une dissonance étant parfois plus signifiante qu’une belle tierce picarde – démonstration technique, l’interprétation dynamise la partition grâce à des accents aussi légers que judicieux, aussi éclairants qu’astucieux. Si bien que, en dépit des copiés-collés de la partition, pas un instant la lassitude ne risque de guetter l’auditeur. Un bel interlude en Si, rappelant le débat sur « le mode triste, chez Chopin, sera-ce pas, parfois, le majeur comme chez Schubert ? » [voir par ex. le miniéchange récent, sur le sujet, entre Camille de Rijck et René Jacobs, autour de l’affirmation de Martin Crimp, in : Diapason n°675, janvier 2019, p. 35], prépare le dernier copié-collé de l’opus 20. Une fois n’est pas coutume : faute d’en avoir assez, on remet le morceau au début avec empressement… et pour profiter aussi de la magnifique prise de son signée Zbigniew Kusiak.

Le Deuxième scherzo en si bémol mineur (microaperçu ci-d’sous) s’inscrit dans la catégorie des golden hits du répertoire. Eugen Indjic l’aborde donc comme il convient : sans chercher à faire le malin en assénant distorsions, à-coups ou tempi saugrenus, mais avec ses spécificités d’artiste – association entre vivacité et pulsation, et utilisation remarquable de la pédale de sustain. L’explosion du premier accord laisse augurer du meilleur. Sur un tempo allant sans être précipité, l’interprète s’attache à rendre avec astuce l’étrange juxtaposition entre brisures interrogatives et lyrisme au souffle puissant. Le long interlude en La développe sur un principe proche l’emportement des croches prestes, les attentes portées par des blanches pointées et de brèves envolées « delicatissimo » vouées à redégringoler vers un même sentiment battant qui s’exacerbe et s’enflamme. La personnalité de l’artiste, y compris dans le travail singulier de résonance quand trois voix se mêlent (basses, accompagnement et mélodies), travestit chaque répétition en déclinaison nouvelle d’une même formule. Magistral et plaisant.

Le Troisième scherzo en do dièse mineur réclame à nouveau d’être joué « presto con fuoco ». Avec un artiste capable de transformer le cirque virtuose en moment de grâce, on s’en pourlèche les esgourdes à l’avance. L’originalité de la pièce est de privilégier unissons et octaves, conduisant l’interprète à devoir à la fois opter pour une articulation, une dynamique et un son aptes à donner du liant à ce qui pourrait paraître sec et austère en dépit de la technicité requise. L’interlude en si bémol mineur fait dialoguer des séries d’accords, entre grave et médium, avec leur écho en croches parallèles dans les aigus, ramenant sans cesse les rêves d’envolée vers la Terre ferme que symbolise la tonalité liminaire martelée par les octaves parallèles. Du coup, cette pièce n’est pas la plus charmeuse de la tétralogie mais, interprétée avec une évidente profondeur, ce n’est certes pas la moins intéressante.

Le Troisième scherzo en do dièse mineur réclame à nouveau d’être joué « presto con fuoco ». Avec un artiste capable de transformer le cirque virtuose en moment de grâce, on s’en pourlèche les esgourdes à l’avance. L’originalité de la pièce est de privilégier unissons et octaves, conduisant l’interprète à devoir à la fois opter pour une articulation, une dynamique et un son aptes à donner du liant à ce qui pourrait paraître sec et austère en dépit de la technicité requise. L’interlude en si bémol mineur fait dialoguer des séries d’accords, entre grave et médium, avec leur écho en croches parallèles dans les aigus, ramenant sans cesse les rêves d’envolée vers la Terre ferme que symbolise la tonalité liminaire martelée par les octaves parallèles. Du coup, cette pièce n’est pas la plus charmeuse de la tétralogie mais, interprétée avec une évidente profondeur, ce n’est certes pas la moins intéressante.

Le Quatrième scherzo en Mi est donc le seul de sa classe à être écrit « en majeur ». Il s’ouvre sur un prélude enchaînant plages posées et surgissement d’accords ou de croches virevoltantes. Le morceau s’articule ainsi sur des formules concaténées qu’aèrent des modulations brèves. Le musicien doit donc, un, rendre le côté faussement impromptu de la pièce (en cela qu’elle ne développe pas un thème, elle le ressasse) ; deux, guider l’auditeur dans cet assemblage de répétitions à peine enrichies par un grand interlude nostalgique ; trois, trouver des astuces dans le rythme, les respirations, les intentions pour donner à chaque ressassement un pétillement propre. En dépit d’un piano qui semble très ponctuellement souffrir (piste 4, 9’22 : quel est donc cet étrange mi grave ? en fait, peu importe, mais le pseudocritique aime toujours montrer qu’il a écouté la bande, n’en tenez pas plus compte que ça) Le résultat garde en éveil de bout en bout et, par-delà la virtuosité dont les différentes manières de toucher le piano témoignent, sonne comme une démonstration euphorisante d’intelligence musicale.

S’ensuivent les « trois impromptus plus un » (plutôt composés entre 1837 et 1842 qu’entre 1937 et 1942 comme indiqué sur notre version par un doigt malencontreux !). Le Premier impromptu en La bémol énonce une partie A en duo où l’interprète ne se contente pas de contraster entre une main gauche d’accompagnement vs une main droite mélodieuse : l’articulation, la disposition des accents, la très légère dilatation de la régularité dépassent la joliesse pour donner chair à la musique. La partie B conte fleurette au fa mineur sans inverser la répartition de la mélodie : accompagnement avec réflexe à gauche, mélodie et variations à droite ; puis retour de la partie A et petite coda. Disons même, moins que coda, coda-codette – popopo, ce niveau d’humour plus-que-consternant mérite d’être surligné et ouhouhté plus que de raison, j’en conviens. Le Deuxième impromptu, en Fa dièse majeur (six dièses, si c’est pas de la provocation !) s’ouvre, « Andantino », sur l’accompagnement de la main gauche, comme si la main droite vedette se voulait faire attendre. Une mélodie simple se déploie, parfois agrémentée de traits proposant 23 notes pour 8 croches. Une transition, dont Eugen Indjic veille à ne faire ressortir que la voix supérieure, prépare une partie B où un rythme pointé, bientôt doublé en octave, esquisse une mélodie solennelle qui s’impose crescendo puis reflue, vers la tonalité de Fa, façon barcarolle. Ainsi se prépare le retour de la partie A que des triples croches vont noircir avec gourmandise. On apprécie que l’artiste, d’une part, veille à guider l’oreille sans masquer la beauté de la pièce ni les effets de surprise, d’autre part, trouve, même sous l’afflux de notes, l’occasion de respirer, évitant la banalité du trait façon trille trémolo afin d’en faire ressortir la délicatesse plutôt que l’ivresse du prompt.

S’ensuivent les « trois impromptus plus un » (plutôt composés entre 1837 et 1842 qu’entre 1937 et 1942 comme indiqué sur notre version par un doigt malencontreux !). Le Premier impromptu en La bémol énonce une partie A en duo où l’interprète ne se contente pas de contraster entre une main gauche d’accompagnement vs une main droite mélodieuse : l’articulation, la disposition des accents, la très légère dilatation de la régularité dépassent la joliesse pour donner chair à la musique. La partie B conte fleurette au fa mineur sans inverser la répartition de la mélodie : accompagnement avec réflexe à gauche, mélodie et variations à droite ; puis retour de la partie A et petite coda. Disons même, moins que coda, coda-codette – popopo, ce niveau d’humour plus-que-consternant mérite d’être surligné et ouhouhté plus que de raison, j’en conviens. Le Deuxième impromptu, en Fa dièse majeur (six dièses, si c’est pas de la provocation !) s’ouvre, « Andantino », sur l’accompagnement de la main gauche, comme si la main droite vedette se voulait faire attendre. Une mélodie simple se déploie, parfois agrémentée de traits proposant 23 notes pour 8 croches. Une transition, dont Eugen Indjic veille à ne faire ressortir que la voix supérieure, prépare une partie B où un rythme pointé, bientôt doublé en octave, esquisse une mélodie solennelle qui s’impose crescendo puis reflue, vers la tonalité de Fa, façon barcarolle. Ainsi se prépare le retour de la partie A que des triples croches vont noircir avec gourmandise. On apprécie que l’artiste, d’une part, veille à guider l’oreille sans masquer la beauté de la pièce ni les effets de surprise, d’autre part, trouve, même sous l’afflux de notes, l’occasion de respirer, évitant la banalité du trait façon trille trémolo afin d’en faire ressortir la délicatesse plutôt que l’ivresse du prompt.

Le Troisième impromptu, en Sol bémol (six bémols, cette fois, sans compter les doubles : y a rien, monsieur l’arbitre ?), tranche davantage par son tempo Allegro vivace que par sa mesure à 12/8 déjà largement utilisée à l’impromptu précédent. La pièce commence par un duo vite enrichi d’un trio dont l’exécutant flatte les dissonances et l’intérêt par une rythmique à la fois régulière et souple. Une brève transition conduit vers le mi bémol mineur où la main gauche prend le lead avant que le retour de la partie A n’y mette bon ordre. La Fantaisie-impromptu s’inscrit elle aussi dans la série des mégatubes de Frédéric Chopin. Le pianiste s’attache à y rendre le caractère distinct des deux parties A et B quoique fondé sur un balancement proche de la main gauche. Sa facilité technique lui permet de glisser des intentions (ainsi de la différence de tonicité entre les deux notes d’un même octave) que le commun des exécutants corrects, qui n’est déjà pas le commun des pianistes, serait incapable d’immiscer ; et cependant, l’artiste refuse l’esbroufe dont certains virtuoses souillent leurs prestations, par ex. en accélérant le tempo ou en surjouant les parties rubato. Avec un goût très sûr, Eugen Indjic associe texte, esprit du texte et vitalité. What else?

Eh bien, un bis. En l’espèce une Chanson lituanienne extraite des Chansons polonaises. On suppose que l’arrangement est maison puisque nul adaptateur n’est mentionné et que nous ne connaissons pas d’éventuelle transcription chopinistique. C’est techniquement à la hauteur du reste du programme : nuances, doigts, et liberté par rapport au texte original pour piano et voix. Comme nous aimons qu’un récital au disque, même sous forme de pré-intégrale, finisse comme un vrai récital, avec un p’tit bonus, nous jubilons – le disque est remarquablement interprété et enregistré ; et le cadeau aussi fin que final couronne joliment la prestation ébouriffante.

En conclusion, on regrette que le site de l’artiste renvoie directement à ses albums en ligne car on eût aimé connaître les éventuels projets, notamment de concerts (parisiens, siouplé) de ce Russo-Franco-Américain (ceux qui ont la chance de disposer du disque physique souriront en comparant sa bio en français et en anglais). Synthétisons : le pianiste est exceptionnel. Hâte de l’applaudir en direct mais déjà fort ravi d’inciter d’éventuels curieux, autant que concerné nous sommes, à le découvrir.

L’art d’Aldo Ciccolini (8/8), Grieg 3, Cascavelle

Couronnement d’un recueil construit autour de Scarlatti, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann, Grieg et Debussy, les dix-neuf dernières Pièces lyriques d’Edvard concluent le coffret chantant L’Art d’Aldo Ciccolini en furetant dans une palanquée de paysages topiques – la mer, la montagne, les bois, le salon… –, chronologiques – souvenirs, années de jeunesse, « Il était une fois », « Passé » –, personnifiés – la grand-mère, le paysan, les mariés, l’amante, le lutin… –, intérieurs – la mélancolie, la paix… – et cosmiques – le soir, le jour, la montagne… Ainsi comprend-on mieux l’intérêt, aussi musicologique que documentaire, de graver une intégrale des Pièces lyriques : il s’agit d’offrir un panel de caractères expressifs dont l’unité topique sourd d’une diversité apparente. En effet, si l’on enregistre un florilège, on se contente de reconstituer une diversité propre à l’interprète (on met un tube, un truc moins connu, une pièce rapide, une pièce méditative, une pièce folklorisante, etc.) qui ne rend pas justice de la logique interne au compositeur. Le disque que nous notulons, bigre, ici, n’est pas parfaitement préparé : sur le lecteur électronique, on regrette le manque de soin apporté aux finitions, puisque les titres apparaissent en caractères propres à quelque alphabet asiatique. Ce détail, quoique non négligeable, n’est pas de nature à ébrécher l’intérêt que suscitent ces dix-neuf compositions échelonnées de 1896 à 1901 – le compositeur étant décédé six ans plus tard, ce qui est ballot, voire fâcheux.

Le Huitième volume des Pièces lyriques est marqué par deux pièces majeures, en ouverture et clôture du cycle. Des années de jeunesse laisse, pas de faute d’orthographe, flotter une mélodie hésitante au-dessus d’accords en trois temps jusqu’à ce que l’affaire s’emballe. Aldo Ciccolini nimbe cette flambée dans une pédale généreuse afin de contraster plus efficacement avec la guirlande de doubles croches qui va animer la main droite jusqu’au « Molto più vivo » en majeur, après une étrange note parasite (1’33). Un thème populaire s’active, énergique, avec reprise avant de se dissoudre moriendo. Fidèle à ses habitudes, l’interprète contraste avec maestria le groove basique de la main gauche et les froufrouteries joyeuses de la main droite. Manière de copié-collé de la partie A conclut alors l’œuvre, comme si le souvenir des moments joyeux n’était qu’un prélude à la vive nostalgie d’antan. Le probe Chant du paysan ne s’embarrasse pas de telles problématiques. En quatre temps et en La, lancé par une anacrouse dynamisante, il déroule sa sérénité joyeuse à quatre voix sans barguigner, mais avec de jolis effets de nuances et de dilatations de tempo signalant l’exécution qualitative d’une pièce joliment harmonisée.

Un si mineur incertain marque l’arrivée de la Mélancolie. Chromatisme, extrêmes-graves, brisures de la ligne mélodique et interversions entre les mains traduisent en notes le titre, le retour de la partie A achevant d’engoncer l’auditeur dans la noirceur de celui qui lui écrit. Contraste, forcément, avec l’Allegretto con grazia du Salon, entre La et La bémol, venant à deux reprises éclairer cette bluette où les doigts tour à tour toniques et pétillants du musicien servent à merveille le compositeur. Lente et lugubre doit être jouée la Ballade en dépit d’un passage « un poco mosso » qui la ponctue à deux reprises. On y savoure la capacité de l’artiste à guider l’auditeur par une valorisation des voix mélodiques sans négliger l’accompagnement. Mais il est temps de passer au tube de la série : le jour de noces à Troldhaugen, reprenant les caractéristiques du Grieg folklorisant – forme ABA fondée sur le futur principe du CtrlC + CtrlV, accompagnement basique, mélodie simple, contrastes avec, en plus, sur cette pièce de six minutes, une place laissée aux transitions et crescendi. Aldo Ciccolini, maître du clavier et de la pédale, exécute avec finesse cette pièce iconique.

Le Neuvième volume se décapsule avec une Chanson de matelots où le staccato et l’art du crescendo de l’artiste donnent un peu de charme à cette partition mignonne mais (ou car ?) sans surprise. Le Menuet de la Grand-mère, en forme ABABA, habille sa simplicité facétieuse d’une légèreté qui contraste avec la solidité des marins précédents. À tes pieds oscille entre Ré et Ré bémol, grâce à une basse en arpèges contrariés constante jusqu’à la coda. Ainsi, à la vitalité tardive de la grand-mère se substitue la douceur de l’émotion. C’est le mystère de la nature qui débaroule avec le célèbre Soir dans les montagnes, dont l’introduction en grande partie monodique dure autant que la reprise harmonisée du thème.

Brille alors la capacité du musicien à faire sonner son, ha-ha, piano grâce à des touchers spécifiques et à le faire résonner, une fois le marteau parti. Moins de mystère mais autant de douceur dardent dans Au berceau, quasi berceuse où les effets d’attente et le rendu d’harmonisations parfois savoureuses retiennent l’attention. Le volume s’achève sur la Valse mélancolique (en français dans le texte), sorte d’hommage à Chopin accessible à quasi tout pianiste, mais sans doute pas avec la perfection de toucher qui scintille chez Aldo Ciccolini, même quand il joue des partitions simples aux trucs et astuces déjà ouïs, incluant copiés-collés, reprise du thème à la main gauche, passage à l’octave, modification de tempo, etc.

L’incipit du Dixième volume n’est autre qu’Il était une fois. Et il s’agit bien de narrer un brin plus que dans les autres pièces, puisque, partie sur un mi mineur, le conte bascule sur un Mi à l’accompagnement basique, puis manière de si bémol mineur, qui épure encore les ploums de la main gauche pour laisser pétiller la main droite. La construction en miroir revient alors à un Mi puis à un mi mineur, façon de boucler l’histoire sans forfanterie mais avec le plaisir d’avoir profité de deux conteurs sans chichi : le compositeur et son interprète. Soir d’été, en Ré bémol énoncera trois fois le même thème, non sans l’agrémenter d’accidents harmoniques appréciables. On y salue l’attention du pianiste, manifestée, par exemple, lors des respirations qui accompagnent les doubles croches. Le Lutin débaroule comme un foufou dans sa pièce en mi bémol mineur, avec thème à la main droite, thème à la gauche, variante à l’octave et reprise : la qualité digitale du musicien permet à cette pièce d’être entendue avec toute la facétie souriante – mais intrigante : c’est pas être excessivement raciste que de rappeler qu’un lutin, surtout en mineur, faut pas lui faire confiance a priori – que la composition requiert.

Après les cinq bémols du pénultième extrait, les six du précédent, voici l’heure des cinq dièses du Repos des bois en Si, classique pièce en ABA avec coda entre « tranquilo » et « morendo ». Halling, danse norvégienne en Do, se faufile ensuite Allegro, avec longue reprise et coda. En contraste, Ce qui fut, en mi mineur, semble chercher sa voie dans un chromatisme de bon aloi où mains gauche et droite se font écho. Le tout se termine, comme moult histoires, sur quelques Souvenirs, forcément en trois temps et avec trois bémols… mais provisoirement : au Mi bémol répond le Ré ; au Ré répond le Si bémol… mais tout se finit en Mi bémol, ouf. Jusqu’à la dernière croche de cette dernière pièce, Aldo Ciccolini fait l’effort de jouer comme la plus grande musique une pièce qui, pour sympathique qu’elle soit, peinera à époustoufler un écoutant de passage, sinon éventuellement pour la précision de son exécution pianistique.

En conclusion, trois disques de Pièces lyriques à écouter par « volumes » (dix écoutes à prévoir) pour profiter à la fois des climats variés proposés par le compositeur, et de l’interprétation précise, sans faiblesses ni facilités, du virtuose octogénaire.