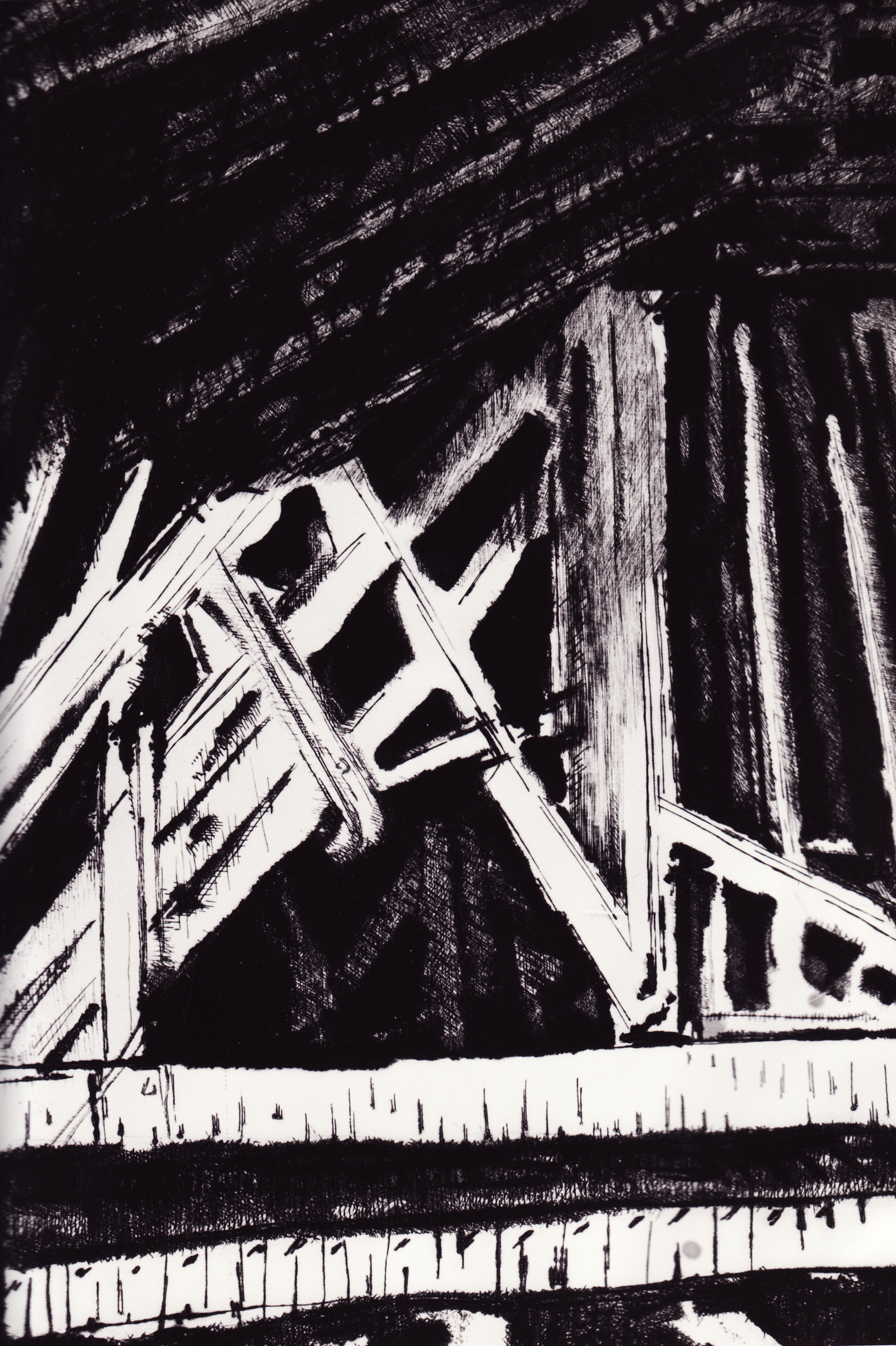

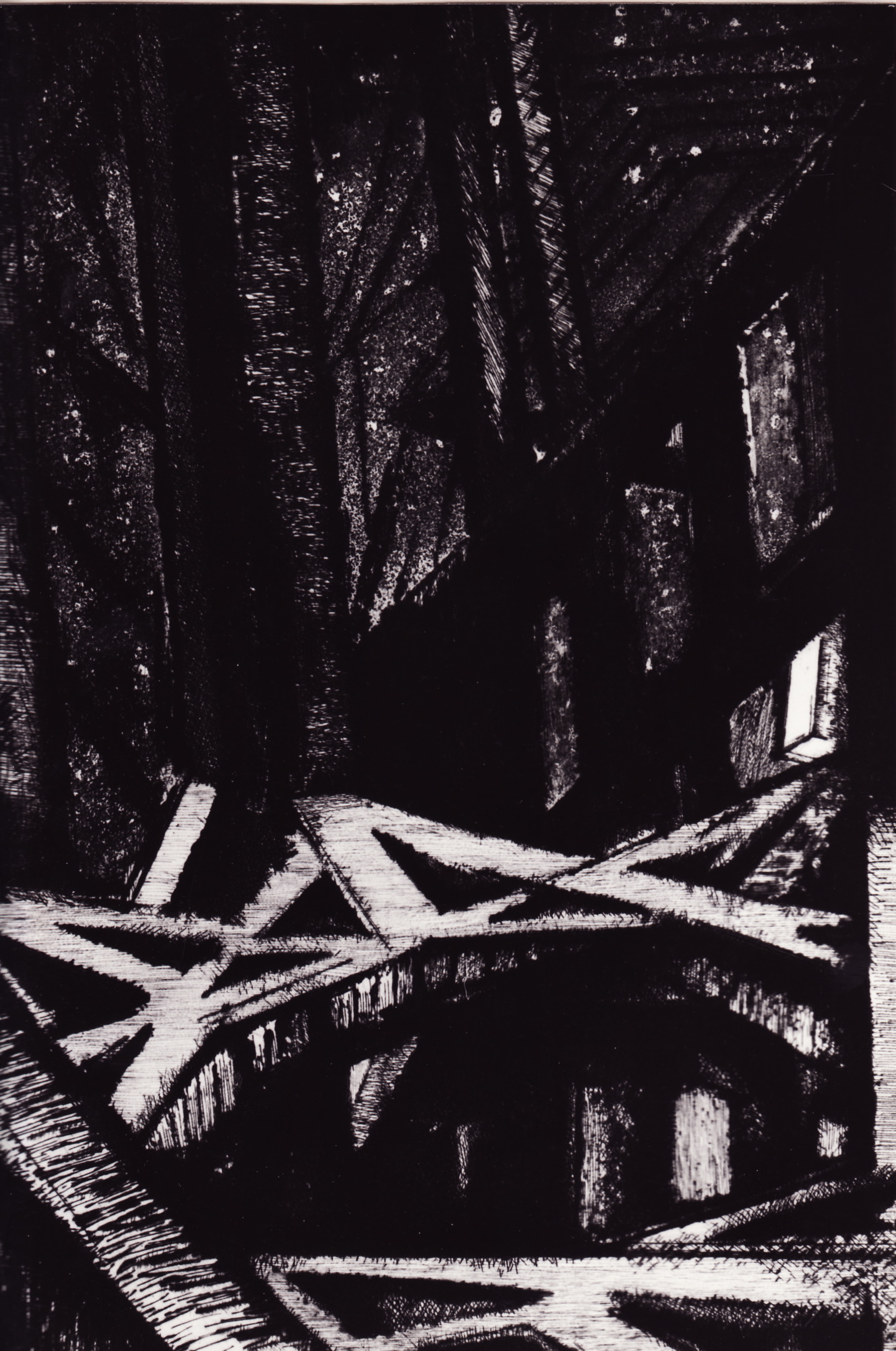

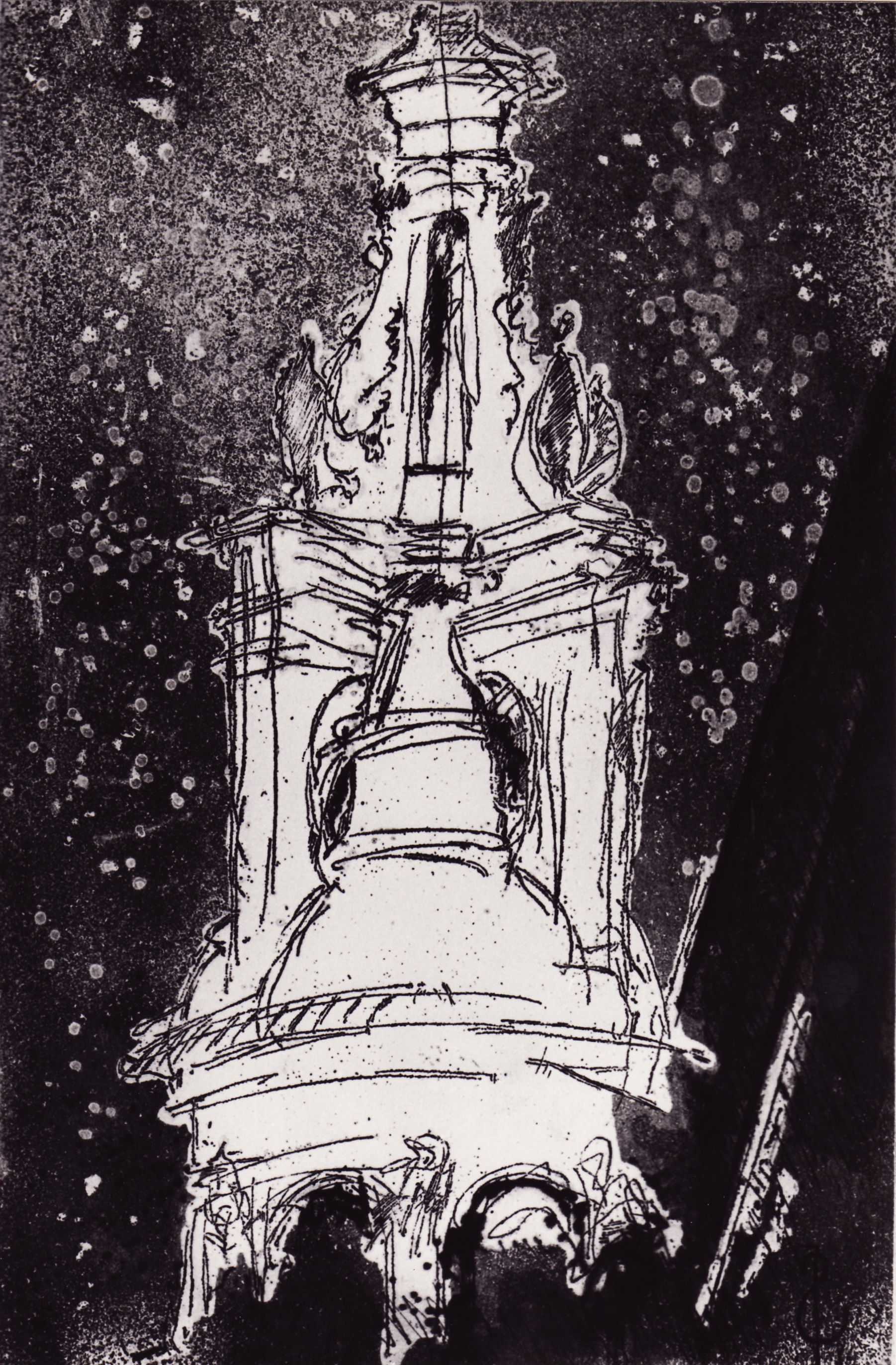

Jean Guillou, « Les Charpentes de Saint-Eustache », Augure

![]()

Début de la suite, si si, de notre saga « Jean Guillou chez Augure » : après une première visite chez le Jean Guillou – interprète et compositeur, avant d’approfondir les autres bâtiments entrelacés du domaine (incluant celui du compositeur et de l’organier souvent sollicité pour inaugurer des orgues), focalisons-nous sur le penchant de l’organiste iconique pour la dive improvisation. Le disque « Les Charpentes de Saint-Eustache », originellement gravé en 1975, est une occasion de le découvrir dans une intimité grandiose.

En effet, cet enregistrement ainsi caractérisé par un p’tit oxymoron qui fait du bien par où il passe, et constitué de huit improvisations d’environ cinq minutes chacune, cet enregistrement, donc, est intime à triple titre. Premièrement, il est issu des gravures réalisées par « le sculpteur Félix Schivo », ami du tricoteur de sons, après que le plasticien a été intronisé visiteur dans les parties cachées, voire intimes, de Saint-Eustache, en l’espèce les charpentes. Deuxièmement, à l’origine, les improvisations tirées des huit gravures étaient destinés à un projet intimiste, une « édition limitée, sans ambition d’une quelconque diffusion » stipule la notice. Troisièmement, Jean Guillou y joue « son » orgue, celui avec lequel il a noué une telle intimité que la séparation des deux associés fit trembler le tout-Paris de l’orgue… et continue de faire abondamment jaser. Dès lors, plutôt que de commenter chaque improvisation de façon chronologique, tâchons d’en esquisser huit lignes de force qui, parcourant l’édifice qu’est ce disque, soutiennent le toit de notre vif plaisir à l’avoir écouté.

L’analyse

Première caractéristique : énoncée fortement dans l’incipit du « Labyrinthe Ligneux » et de « La Descente au Royaume des Ombres », cette ligne de force structurante est la suspension, en tant qu’espace de liberté ou tension vers l’immatérialité. Quelques notes énoncées avec une hésitation presque modeste, et la musique peut respirer. De même qu’une charpente est, par essence, l’espace de l’espace et, par excellence, la structure de l’interstice, Jean Guillou place ses improvisations sous le sceau du quasi fragile, du friable. Le thème, ou ce qui en tient lieu, est montré comme ne préexistant pas à la musique. L’artiste donne à sentir le processus de traduction en musique des gravures, comme si l’instrument prenait le temps de soupeser l’œuvre matricielle avant de la traduire donc, Dieu soit loué, de la trahir dans sa langue propre. L’ensemble du disque semble donc fortement architecturé : cette caractéristique liminaire s’efface à mesure que s’accumulent les improvisations, mais la dernière plage, « La Lanterne des Morts » n’est que suspension – l’orgue paraissant, sans faute d’orthographe, se préparer à revenir à son rôle d’instrument de musique et non de dialogue entre les arts.

Deuxième caractéristique : les moteurs des improvisations ne sont ni des thèmes identifiables, ni des clusters trahissant d’emblée une atmosphère. Ils se présentent sous forme de rythmes reconnaissables, de séquences de hauteurs, de dynamiques narratives, parfois associés à une seule et même registration caractéristique. La mélodie est ainsi remplacée par un énoncé étique de quelques notes, que l’auditeur et peut-être l’organiste découvrent à mesure qu’il apparaît, tournoie, revient et s’auto-dénonce, en quelque sorte, comme œil du cyclone paisible ou furibond qui va surgir. L’hésitation de « L’Étoile au fond du puit[s, faute ortho sur la quatrième, c’est pour montrer que je l’ai lue] » irrigue l’ensemble de la pièce de façon obsessionnelle. Comme une étoile au fond d’un puits, le motif aigu des anches attire tant le regard de l’auditeur et les doigts du musicien qu’elle rend vaine toute tentative de submersion. L’orgue peut gronder, la soubasse tonner : le matou aux allures de hautbois revient à tous les coups et conclut la pièce.

Troisième caractéristique : plusieurs improvisations sont marquées par une marque très guillouistique (bref). L’orgue n’est pas qu’un instrument capable de distinguer des plans sonores grâce à ses multiples claviers ; il est aussi le seul outil musical à pouvoir créer une atmosphère. Non, monsieur, la flûte à bec ou la hhharpe en sont incapables. En dépit de formats resserrés, liés au projet de 33 T, Jean Guillou prend souvent le temps de poser une sonorité, des harmonies, qui créent une ambiance spécifique. Ensuite, il jouit de dévoyer cette situation, soit par infiltration (de nouveaux sons agressent et grignotent peu à peu le mood à peine créé), soit par déflagration de décibels. Cette lutte entre une pérennité et une tension est particulièrement aboutie quand le musicien s’amuse à subsumer les contrastes dans un effet de fade out qui aspire l’écoute… et pousse à la réécoute pour essayer de comprendre comment il fait, ce maudit (« La Passerelle vers la Lumière Étroite »).

Quatrième caractéristique : la délicatesse dans la gestion du monstre de Saint-Eustache est confondante. En clair, sortir un pouët-pouët qui fasse de l’effet, sur une console à cinq claviers dans un tel édifice, c’est fastoche. En revanche, profiter de l’amplitude de sonorités douces ou assourdissantes, fines ou tamisées, pour musiquer des gravures de façon variée (faut pas qu’on s’ennuie) et unie (c’est le même musicien qui saucisse), là, ça demande un tout p’tit brin de talent. On goûte donc particulièrement tant l’exploration du spectre saint-eustachien (hips) que la capacité de l’inspiré à insérer de la délicatesse à l’intérieur du rageur tonitruant (« Les Poutres tissent Ombres et Lumières »). L’improvisation sur-mesure permet vraiment de nous plonger dans le charme de l’improvisation aussi rouée que spontanée et sensible aux « accidents » et à « l’inspiration ».

Cinquième caractéristique : Jean Guillou déploie une patente inclination pour le bancal, la syncope claudiquante, le sursaut qui crée le mouvement. On imagine y voir une allusion à la charpente, jamais droite aux yeux d’un terrien et pourtant aussi orthogonale que solide. En effet, cette note qui feint de trébucher est souvent rattrapée par le temps ou le confort de structures répétitives orientant l’auditeur. Le musicien ne cherche pas à perdre l’auditeur dans les profondeurs telluriques de son supposé génie ; il le précipite dans le vertige des cimes et la noirceur des abîmes, l’orgue associant mystère des amours divines et délices des enfers imaginés. La chute, donc, est évitée, mais l’intranquillité de nombreux motifs donne de l’énergie et de la force dramatique à une musique qui, sans cela, risquerait d’être entortillée entre déflagrations des tutti et festons des petits détails. Le bancal assure de la légèreté, du mystère, suscite l’hypothèse et revitalise l’attention au long des huit improvisations.

Sixième caractéristique : l’artiste prend soin de moduler l’architecture de ses improvisations pour éviter tant la lassitude de l’auditeur que la sédimentation d’un « truc » chez le musicien. Les deux structures privilégiées, actualisées par des variantes multiples, peuvent ainsi être désignées ou comme « la logique de l’essor » (émerge un motif reconnaissable qui se développe et se résout dans une coda) ou « la logique du mouvement ». Par exemple, « L’Échelle de Jacob » suit une forme ABA où le deuxième mouvement à trémolo surgit à 2’52… et se révèle n’être qu’un simple intermède bientôt contraint de céder à la fureur qu’il a interrompue – l’improvisateur la reprend où il l’a laissée et la paroxyse, tadaaam : effet garanti !

Septième caractéristique : le musicien veille à explorer le spectre de couleurs à sa disposition. Il joue donc tant sur la puissance de l’instrument que sur ses différents modes : fonds ronronnants, jeux de détail parfois inattendus (cromornes surgissant dans le grave), tremblements, répétitions formant système (« Jambes de Force »), leitmotivs énoncés sur plusieurs intensités, crescendos multiples que seul un intime de la Bête peut réaliser avec assez de finesse pour que cet « effet » ne soit pas facilité mais musique, unissons qui se dégradent pour former de nouvelles images sonores, etc. C’est cette inventivité qui, par-delà une critique risquant de paraître technique ou bouffie de prétention, séduit dans la rencontre ici proposée entre visuel et son.

Huitième caractéristique : c’est une évidence, mais ne pas la pointer serait une sottise alors bon, tant pis, voici la banalité de cette notule. On apprécie dans ce disque bref à l’aune moderne du disque laser (43’), la touch Jean Guillou présentée en concentré. À son meilleur, l’improvisateur a une capacité fort personnelle à transformer la technique en musique et l’impromptu en profondeur. Rien d’impalpable, d’insaisissable, de diffus. Peut-être s’agit-il de la caractéristique la plus objectivable du lot C’est, çà, un trait de virtuosité qui frissonne les claviers (je sais, mais j’aime bien) ; là, un motif obstiné qui ne bouge pas, buté ; plus loin, des ondulations au pédalier qui éclairent les graves d’un rai ré(ha-ha)jouissant. Partant, ce disque est bien constitué d’une série d’improvisations de Jean Guillou et non de simples improvisations brillantes mais impersonnelles comme il arrive à l’industrie discographique d’en commercialiser.

La conclusion

En dépit des qualités de ce produit, impossible de ne pas mentionner quelques regrets. Par exemple, quelque soin qui ait été apporté au repiquage, on se demande s’il a été fait sur les bandes les plus originales. D’autant que la prise de son proche du soufflet garantit un effet « vrai » qui assure l’authenticité du témoignage mais exige une réelle empathie de l’auditeur. On aimerait qu’une nouvelle édition rognât encore quelques bruits parasites ! Surtout, on regrette l’absence de la composition de l’orgue, capté juste avant sa longue restauration ; c’est évidemment inutile pour apprécier l’œuvre, mais l’organophile est toujours gourmand de ces détails qu’il n’est pas obligé de connaître par cœur !

En bref, passées les réserves d’usage pour rappeler que la présente critique est bien une critique, pas un publi-communiqué de convenance, ce disque est un voyage passionnant dans les possibles de l’orgue, surtout quand le gros instrument mis en vibrations est manipulé par un habitué, euphémisme, stimulé par un projet qu’il a à cœur de sublimer. L’enregistrement est associé à un livret riche des images ayant permis à Jean Guillou de déployer ses ailes synesthésiques, augmenté des textes ajoutés a posteriori par Félix Schivo, et orné d’une brève notice introductive ainsi que d’un « souvenir » signé par l’interprète. De la sorte, Augure signait en 2012 derechef une réalisation qui mérite, aujourd’hui encore, grande attention… voire acquisition ici.

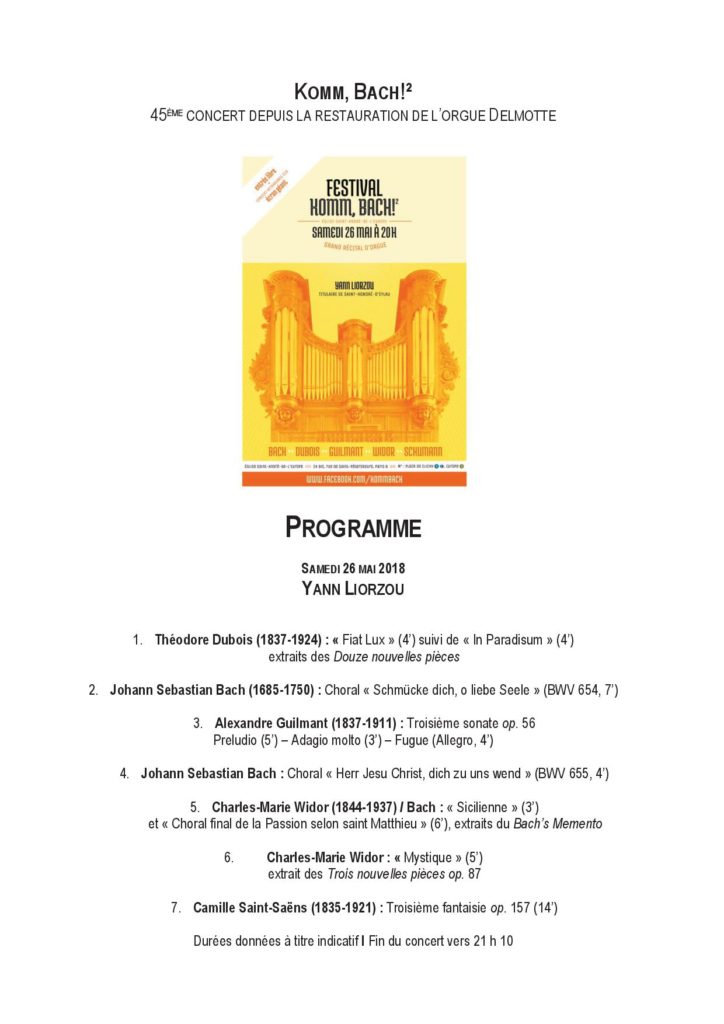

Bach is back

Pour son dernier concert de la saison à Saint-André-de-l’Europe, Yann Liorzou a choisi de mixer Bach et post-romantisme. Programme pimpant, puissant et vibratoire, si ça veut dire quelque chose (heureusement, pas sûr). Bonne découverte du menu aux curieux (cliquer sur les images infra afin de les agrandir), et rendez-vous ce samedi 26 mai à 20 h pétaradantes, pour un grrrand récital d’orgue à deux petits pas de la place de Clichy parisienne, avec entrée libre et grantécrangéant. À vos marques. Prêts ? Venez !

« L’heure espagnole » et « Gianni Schicchi », Opéra Bastille, 22 mai 2018

Formidable association proposée par l’Opéra de Paris entre Maurice Ravel et Giacomo Puccini ! Ben oui, parfois, on va à Bastille pour assister à de grandes œuvres magnifiques et sublimes. Parfois, on y va pour entendre des compositions délicieuses et pétillantes. Ça ne doit pas être l’esprit opératique médian : l’opéra n’est pas plein. Incompréhensible car, ce soir, on va se goberger. En première partie, une femme veut désespérément profiter de l’absence hebdomadaire de son mari pour se faire niquer ; en seconde partie, un intrus va niquer tout le monde. Franchement, quel meilleur pitch proposer ?

Les scénarii

L’heure espagnole

Dans une Espagne dix-huitiémiste de pacotille (Franc-Nohain est l’auteur du livret, on se doute que l’on n’est guère dans la reconstitution historique, youpi), Concepción (Clémentine Margaine) se réjouit du départ de son époux Torquemada (Philippe Talbot). Elle va pouvoir niquer Gonzalve (Stanislas de Barbeyrac). Las, celui-ci lui déclame d’incessants poèmes. Elle espère se rattraper avec Gomez (Nicolas Courjal), mais il est coincé dans sa cachette. Finalement, elle aurait dû choisir le brave muletier (Jean-Luc Ballestra), si fort donc, n’en doutons pas, si sexe.

Gianni Schicchi

Dans une Florence du treizième siècle, aussi vraisemblable que l’Espagne précédente (livret de Giovacchino Forzano), Buoso Donati vient de crever. Comme son testament offre tout aux moines, la famille accepte que Gianni Schicchi (Artur Ruciήski) prenne sa place pour dicter, devant notaire, un nouveau testament. Chacun se retrouvera Gros-Jean comme devant, sauf les deux namoureux, Lauretta (Elsa Dreisig) et Rinuccio (Frédéric Antoun pour cette seule représentation).

Les spectacles

Sur une base fouillis signée Laurent Pelly, dans l’esprit Deschamps de l’ancien Opéra comique, où certains éléments font le lien entre les deux mi-temps, les opéras ne font pas les malins. Foin des bergers allemands et des soldats nazis rappelant les plus sombres heures de l’histoire de la mise en scène ; en l’espèce, on est là pour servir l’opéra, donc pour faire rire éventuellement avec intelligence. L’équipe technique (Florence Évrard, Caroline Ginet que nous ouhouhtâmes jadis, Joël Adam, Agathe Mélinand) propose un duo de mise en scène qui va jouer d’abord sur la verticalité (Concepción demande que lui soient montées une puis deux horloges) puis sur l’horizontalité (la scénographie de Gianni Schicchi joue sur la profondeur, entre ce qui est hors-champ et dans le champ, et ce qui est représenté – la salle de deuil – et ce qu’elle représente – Florence et au-delà). C’est simple, charmant, pertinent.

L’excellent et modeste Maxime Pascal. Photo : Bertrand Ferrier, pas modeste, lui, alors que, bon, bref.

Le plateau

Le défi proposé aux chanteurs, dont la puissance vocale n’est pas la première caractéristique, reste de taille. Soyons précis : il s’agit de jouer deux farces… mais aussi de chanter du Ravel et du Puccini pendant deux fois une heure. Aucun des trois défis ne vaut dix minutes dans un Wagner, en termes de notoriété hyperclasse ; pour autant, aucun ne saurait être méprisé. Ne finassons pas : tous les artistes se soucient d’associer présence vocale et incarnation scénique. On apprécie le retour à Paris de la Carmen new yorkaise qu’est Clémentine Margaine ; Stanislas de Barbeyrac s’amuse et amuse en hippie impuissant ; et Jean-Luc Ballestra, sans charisme exacerbé, chante comme il faut son fier-à-bras.

Dans la seconde partie, l’on retrouve les valeureux Philippe Talbot, dont nous applaudîmes jadis le Zizi avant de ouh-ouhter sans vergogne l’engagement moderniste, c’est dire notre peu de fiabilité, et Nicolas Courjal, jadis applaudi en Sultan, mais aussi de nombreux chanteurs étrangers (comme y a une grosse distribution, les agents doivent imposer leurs chouchous moins coûteux). Qu’importe, même si l’orchestre happe parfois – et pas forcément à tort – l’attention, le régal n’est pas moindre. Tous semblent soucieux de donner aux spectateurs leur content de rigolade. Artur Ruciήski (vu en Enrico et, toujours stachu, en Marcelo) maîtrise parfaitement les deux voix qui lui sont demandées (le pseudo mourant et le Gianni) ; les amoureux sont touchants à souhait : Elsa Dreisig propulse son grand air sans souci, et Frédéric Antoun, remplaçant de luxe qui lui sert de soupirant, est aussi crédible qu’elle. Tout cela est joyeux, et maîtrisé avec une fausse simplicité par le jeune Maxime Pascal. Mazette, quel plaisir !

La conclusion

Si, selon vous, l’opéra doit être ennuyeux, prétentieux et parler du nazisme quel que soit son sujet, promptement fuyez et vice et versa. Si vous lisez ce site donc que vous pensez le contraire, autant que nous puissions inciter qui que ce soit à quoi que ce soit, filez profiter de ces 2 h 22 de jubilation, incluant 30’ d’entracte (oui, on peut aller à l’opéra avec son sandegouiche et sa bouteille pour profiter de la pause sans payer, c’est tout à fait torisé, et les places les moins chères encore dispo sont optimales pour profiter du spectacle) : grande musique, bel investissement des artistes lyriques et des musiciens, aucune trahison dégueulasse de l’esprit farcesque dans la mise en scène, c’est pas si fréquent, à Bastille, peuchère, belleuh production !

Daniel Propper, « L’Écho des batailles », Forgotten Records

Voici un double album concept proposant la bande-son des batailles napoléoniennes quasiment en direct ! Double est l’intérêt de cet enregistrement de 2012 que je viens de recevoir – ben quoi ? Ne devrait-on applaudir que les disques encore tout chauds comme une baguette, fussent-ils souillés par une double faute orthotypo dès la première ligne (manque de cap et défaut d’accent) ? Pas notre genre, surtout pour des disques oubliés, voyons. Donc, double intérêt. Prouvons-le, ou presque.

D’une part, l’exercice de la partition militaire est caractéristique d’un pan important de l’art musical, tant populaire (chansons de circonstance) que savant (pour l’orchestre comme pour le piano). Ainsi, les musicologues savent combien, au tournant du dix-neuvième siècle, la musique s’associait volontiers à la politique et, spécifiquement, à la glorification de l’art martial – en 2015, par exemple, Joann Elart l’illustrait en se focalisant sur trois exemples autour des années post-révolutionnaires. Olivier Feignier, instigateur du projet, propose ici de se concentrer sur le piano martial autour de 1800, entre genre convenu ou réinvesti, originalités, opportunisme lèche-bottes (c’est le cas de le dire) et exploration d’un pianoforte virtuose, ici bien énergisé par un piano moderne.

D’autre part, le projet est confié aux doigts du Germano-suédois Daniel Propper, français sinon d’adoption du moins de résidence, dont le profil européen résonne avec les pièces proposées ici. Surtout, ce musicien excelle dans ces répertoires peu fréquentés voire carrément oubliés : il a, plusieurs fois, enregistré des raretés pour la même maison de disques. Aujourd’hui encore, entre un récital de musique contemporaine et un autre plus classique (comme ces suites de Grieg jouées à l’église suédoise de Paris, le vendredi 25 mai à 20 h), il enregistre volontiers des compositeurs méconnus, d’Yvon Bourrel à Antonio Santana en passant par Ignaz Friedmann, Ferrucio Busoni ou Gunnar de Frumerie. Il était, donc, l’homme de la situation.

Au programme

Un double disque de cette trempe est l’occasion de découvrir des terres inconnues – sinon pour les connaisseurs, du moins pour les clampins curieux comme le présent scribouillard. Tout commence par Daniel Steibelt (1765-1823), vedette de l’époque, dont la « Grande Sonate pour le Piano forte » serait sans doute hors sujet, dans ce contexte de batailles, n’eût-elle été dédiée à madame Bonaparte. Olivier Feignier feint d’y voir « un portrait musical du Premier consul » : fantaisie. Le Premier consul ne s’y trompa point puisque, lassé par une reprise de trop, au bout d’un tiers de la partition, il décarra lorsque l’artiste était en train de jouer le deuxième mouvement, obligeant sa femme (qui n’attendait peut-être que ça) à le suivre. À la décharge du petit homme, cette œuvre est plus jolie que bouleversante, et plus longue (30’) que développée. Daniel Propper tâche d’en rendre les contours avec une certaine délicatesse ; et il nous fait goûter, autant que possible, les charmes de cette écriture propre, associant bariolages, accords répétés et mélodie surplombante. Pas de quoi nous submerger d’émotion, mais une pierre dans un répertoire si rarement entendu aujourd’hui.

Louis Emmanuel Jadin (1768-1853) est alors appelé sur la piste suivante pour « La Grande Bataille d’Austerlitz », un « Fait historique Arrangé pour le Piano Forte », qui existe aussi en version orchestrale. Ce quart d’heure de musique à programme est tout à fait pimpant et amusant, avec d’astucieux breaks (par ex. entre « le boute selle de la cavallerie française » et le « À cheval »), une grande diversité d’atmosphères et une évidente gourmandise dans la description des différents caractères. Kitsch ? Ah, certes, mais pas plus que Pascal Dusapin est le kitsch du jour, et surtout gouleyant, efficace, et interprété avec un réel souci de délicatesse dès que possible (valses finales) !

Au tour de Jean-Frédéric Auguste Le Mière de Corvey (1771-1832) et de sa « Bataille d’Iéna », une « Grande pièce de musique composée pour le Piano-Forte ». Comme l’annonce le titre, il s’agit d’une musique à programme, derechef, avec une quinzaine de tableaux pour chacun des quatre mouvements de 5’. Daniel Propper s’efforce de l’exécuter avec précision mais sans faire le malin. Un petit élargissement çà, sans vrai ritendo ; un petit contraste de toucher ou d’intensité ; une pointe de douceur quand « l’Empereur bivouaque sur le plateau au milieu de sa garde »… L’interprète a la juste idée de ne pas privilégier la sensibilité pré-romantique sur la fonction cinématographique (et, disons-le, flagorneuse) du répertoire. En clair, il n’en fait pas des caisses pour coller à notre propension à l’effet. Une fanfare doit rester une fanfare ; une poursuite vivace doit courir avec vivacité. On apprécie donc, à défaut d’excès de nuances et de respirations spectaculaires, les doigts déliés du musicien et sa capacité à faire chanter les mélodies sans les laisser s’envaser dans les accords… et sans pour autant renier la nécessaire énergie des nombreuses fanfares – les curieux pourront filer d’emblée à la piste 10 du premier disque, riche en contrastes. La fin en fade out de cette composition couronne l’écoute avec un sourire amusé et donne envie de se lancer dans la découverte du second disque.

Jan Ladislav Dussek (1760-1812) est sur le pont avec son « Élégie harmonique sur la Mort de SAR le Prince Louis-Ferdinand de Prusse ». Le premier mouvement séduit par son refus de s’en tenir à un ton compassé. D’agréables et souvent inattendues modulations y accompagnent des changements de couleurs, captant l’attention. Le second mouvement précipite les deux mains dans une poursuite haletante liée à un mini-décalage perpétuel : effet garanti sur l’auditeur attentif !

Le disque redonne alors sa chance à Daniel Steibelt pour « La Destruction de Moscou ». En effet, après avoir échoué par deux fois à séduire Napoléon le petit, le compositeur change de tambouille : le voici à la cour de Russie. Profitant de la déroute napoléonienne, il offre un nouveau programme de plus de 25’. À la tonalité martiale, cette girouette ajoute des variations autour de golden hits (« Marlbrough s’en va-t-en guerre », « God save the King » convoqué dans l’émotion du tremblement, la Marseillaise minorée). Daniel Propper ne démérite pas, prenant garde à toujours privilégier la lisibilité sur un brio qui serait sans doute plus attractif mais moins approprié dans le contexte documentaire de ce double album ; et la légèreté de son toucher fait merveille dans la danse russe (et ses variations) qui clôt sur 8’, c’est pas rien, les festivités.

À la suite de cette « grande fantaisie » vient « The Great Battle of Waterloo », « a Historic Fact » de Christian Friedrich Ruppe (1753-1826). Les codes du genre sont respectés : moments de préparation militaire, visite des chefs, bataille, plainte des mourants, fuite des vaincus, triomphe des survivants. Daniel Propper s’attache à caractériser avec soin les différents climats, bien aidé par un compositeur qui contraste nettement chaque point du programme. On mentirait en prétendant que ces vingt minutes de belle musique typée nous ont paru de bout en bout d’un intérêt incomparable ; néanmoins, la diversité des étapes narratives et l’attention portée à la réalisation pianistique soutiennent l’écoute avec une élégance qui estompe grandement l’aspect convenu d’un tel projet musical.

Ignace Moscheles (1794-1870) conclut ce parcours avec ses « Grand Variations on the Fall of Paris ». En dépit de son titre (un des titres de l’œuvre, en fait), l’œuvre ne ressortit pas pleinement du même genre que les autres gravées sur ce double disque. Il s’agit de variations brillantes, où la grâce de l’interprète importe plus qu’un texte musical certes joliment troussé mais visant d’abord à mettre en valeur les moyens digitaux du musicien. Daniel Propper n’y est pas mal à l’aise, malgré quelques scories discrètes qui sont la rançon de l’extrême clarté de son son (ha-ha), empêchant de masquer d’éventuelles minuscules imprécisions (0’12 dans la première variation, par ex.) ; mais la quatrième variation, la plus célèbre avec ses inversions de mains, est enlevée comme à la parade, dans une sorte de virtuosité tranquille qui n’a rien à envier à un Arcadi Volodos (3’18) ; la cinquième pointe les croches surplombantes avec une légèreté confondante tout en festonnant des doubles en spirales pétillantes. Une pause en mineur repose auditeur et artiste, même si des palanquées de quadruples croches, parfois en septolets, protègent le duo de tout endormissement ; et un quasi rag-time célèbre le retour du majeur et d’un tempo à secouer les saucisses. Le pianiste rend parfaitement l’allégresse finale, et son brio ôte tout ennui à ces dernières pages empéguées dans un fa majeur quasi esssclusif.

En conclusion

Voilà un double disque « concept », comme on aimait en ouïr jadis, fort instructif. Explorant un répertoire rare, il frotte entre elles des œuvres souvent taillées sur un principe similaire, ce qui permet d’aiguiser l’appréciation de l’auditeur en lui donnant des éléments de comparaison. Surtout, même les pièces qui séduisent moins (les goûts changent…) attirent l’oreille grâce à une prise de son plutôt spatiale d’Alain Deguernel, associée au toucher délicat et précis de Daniel Propper, accompagné d’une pédale généreuse pour donner de l’ampleur mais assez fine pour éviter d’écraser les détails.

Dès lors, les regrets sont ténus. Eût-on apprécié davantage de nuances, de respiration, de brio çà ou là ? Sans doute, mais c’eût pu être contre-productif dans un projet qui cherche à faire découvrir des œuvres aujourd’hui quasi inouïes. Eût-on aimé que le livret, précis, expliquât le choix d’un Steinway B plutôt qu’un pianoforte, quitte à alléger l’appareil critique ou les biographies des compositeurs ? Probablement, mais on apprécie aussi l’exigence qui anime le projet et se déploie dans la notice d’Olivier Feignier. En définitive, ce double disque, soutenu par le Palazetto Bru Zane, relève le rideau sur une scène pianistique préromantique aussi exotique que révélatrice d’une époque. Amateurs du « piano oublié », filez chez les Rennais de Forgotten Records !

« Fragments de femme », Théâtre de la Contrescarpe, 21 mai 2018

En s’appuyant sur un livre publié entre compte d’auteur et d’éditeur, Fabien Le Mouël et François Rimbau co-mettent en scène une pièce titulée Fragments de femme, au théâtre de la Contrescarpe, lieu prestigieux quoique méchamment ouvert à la pluie, tous les lundis à 21 h 30 (compter 21 h 45) jusqu’au 25 juin. Le réalisateur et metteur en scène Guillaume Vatan m’y convia : en dépit de l’orage, je m’y rendis donc avec gourmandise.

L’histoire

Y en a pas, d’histoire. Ou plutôt, y en a moult. À « la pièce de théâtre », les auteurs préfèrent les pièces. Sont juxtaposés vingt-cinq récits de femmes (écrits par un homme, faut pas déconner), victimes ou coupables d’histoires d’amour ou de sexe plus ou moins putréfiées. Le but de la vie n’est-il pas de sexer, d’avoir les dents blanches et d’être chirurgiquée pour monter en grade sur le marché du couple ? Certaines femmes, cyclopes homériques, ont perdu leur prénom dans l’indifférence ambiante. D’autres, narratrices atteintes de préciosité, racontent leurs malheurs en ménageant le suspense (s’adressent-elles à leurs mères ? leurs mains qui caressaient un corps ont-elles fini par être moins longues à la détente ?). D’autres, encore, essayent d’assumer la médiocrité de leur, donc de notre vie. Manipulant des cubes comme seuls éléments de décors, elles disposent, après chaque témoignage, des souliers en avant-scène, comme pour se délivrer des conventions sociales qui les enserrent et les étouffent même quand elles les font péter, bordel de merde (je synthétise, hein).

Le spectacle

Avouons-le, nous sommes peu sensible au principe du collage. Aucune tension narrative n’en sourd et, si l’on croit deviner l’objet d’une telle structure (énoncer, et non dénoncer, une oppression), on mentirait en prétendant que, à 22 h 30, après une rude journée – une journée, quoi – et au bout de quarante-cinq minutes de récits juxtaposés, on reste à fond palpités à l’idée qu’il en reste encore peut-être autant (ou plus : comment savoir puisqu’il n’y a pas d’arc, en deux mots, narratif ?). Pourtant, cette présentation est réductrice et ne rend pas raison, en dépit d’une affiche bêtement aguicheuse, de la qualité du spectacle, pour au moins trois raisons.

D’abord, le texte loin de tout #metoo, semble faire écho au questionnement de Louis Calaferte (« Londoniennes » [1985], in : Rag-time, Gallimard, « Poésie » [1996], 1999, p. 128) :

« Serpentins à mon cou les soyeuses écharpes

de tes bras chauds appareillaient

Où sont nos anges et leurs harpes »

Fabien Le Mouël décrit à plusieurs prismes le désarroi d’humains perdus dans l’envie ou la nécessité sociale, bref, l’impossibilité d’aimer voire d’être aimés. Celles qui espèrent se sauver en se contentant de niquer sans sentiment semblent aussi marries que les mariées au kif. Cette hypothèse auctoriale s’exprime sur scène par des moments choraux, plus ou moins parfaits (mais le décalage peut aussi faire sens), entre stichomythies et unissons. Si l’on demeure sceptique devant le projet d’une heure trente de récit sans dynamique narrative, on apprécie aussi cette diversité que l’absence de perspective tend à valoriser.

Ensuite, la mise en scène s’appuie à l’évidence sur un solide travail en amont. Articulée autour d’une logique ternaire, elle déploie à la fois trois cubes luminescents et trois actrices. On mentirait en prétendant avoir saisi la signification des déplacements un brin envahissants des éléments de décor servant de siège, de canapé ou de pupitre, mais on salue l’effort de variation dans le positionnement et l’entrée des actrices, dans la mise en espace de la parole et dans la recherche entre statique et dynamique, ensembles ou soli, etc. Une énergie certaine sourd de cette volonté de théâtraliser ce qui n’était que texte ; et l’appropriation sporadique des mots par les actrices renforce cet effet de dramatisation.

Enfin, le jeu d’actrices est plus qu’à la hauteur du projet, chacune avec sa personnalité – la ténébreuse et nouvelle, si l’on en croit le trailer officiel, Alice Schmidt, la pétulante Solène Gentric et la directe Cécile Théodore. Si l’on s’étonne, sans doute avec machisme – mais l’affiche ne l’était-elle pas déjà un chouïa ? –, qu’elles soient si près vêtues pour une pièce d’homme donc féministe, on applaudit aussi leur volonté d’essayer d’entrer dans chacun de leurs rôles avec un mélange entre leur identité et la spécificité du texte qu’elles doivent honorer. Un regret ? Que pas plus de place au silence. Pour danser ou pour, juste, être en scène. Trop de texte semble parfois empêcher le jeu, donc le théâtre. Cela n’enlève rien à la performance des trois dames ; mais cela laisse peut-être une marge pour que leur talent résonne davantage.

La conclusion

C’est semble-t-il le rôle du critique, fat s’il en est, ou, plus largement, du spectateur : on peut, certes, émettre des réserves en sus de celles exprimées préalablement. Par exemple ? La synecdoque femmes / chaussures (ne parlons pas du shopping) est un topos épouvantablement réducteur, consternant et scéniquement perfectible – la salle étant de plain pied, ha-ha, on devine à peine les chaussures laissées par les actrices, l’effet d’accumulation est donc tamisé. Un autre exemple pour la route ? Citons la musique d’accompagnement, avec laquelle les actrices ont pourtant remarquablement travaillé, est, comme souvent, épouvantable (trop fort Chopin au début ; « Amazing Grace » incompréhensible pour ouvrir le spectacle… d’autant que la chanson suivante chantée live ne marque pas la fin de la pièce ; consternants duos piano – cordes synthétiques, en dépit d’un joyeux prélude sur Happy Birthday dont l’utilité dramatique paraît ténue… En résumé, soit, l’accumulation d’anecdotes n’a, à notre sens, jamais fait un drame susceptible de nous capter pendant toute une représentation ; néanmoins la qualité de l’interprétation et de la mise en scène offrant la parole à des êtres tenus, maintenus, ténus, détenus, retenus voire exténués, sont patentes. Avis aux gourmands !

Jean Fautrier, Musée d’Art moderne, 19 mai 2018

Certains veulent s’en souvenir : d’autres, comme Jean Fautrier, préféraient se libérer des belles choses. Les trois mots comptent :

- « des », car Fautrier n’a eu de cesse d’interroger la singularité vs la reproductibilité des œuvres (tirages multiples, variations, séries, déclinaison d’une même thématique) ;

- « belles », car le peintre n’a jamais considéré la notion de beau comme acquise, convoquant tant les traditionnelles natures mortes florales que des écorchés animaux, des objets (une bobine industrielle, par ex.), une autopsie humaine ou des situations tragiques via sa série des otages ;

- « choses », car l’artiste, au long de ses mutations esthétiques, a tâché de se déprendre de l’illusion réaliste, produite par le créateur, en privilégiant une manière d’abstrait néanmoins quasi toujours relié au réel, par ex. via le titre, qui oblige le visiteur à investir la forme pour la rapprocher du réel tel que suggéré par l’artiste.

Voici, semble-t-il, le propos qui sourdait de la troisième rétrospective au musée d’Art moderne de Paris organisée en quelque cinquante ans, depuis que Jean Fautrier a légué une grande partie de son fonds à l’institution. (Pour découvrir ce qu’en dit le teaser, c’est ici ; pour lire la présentation presse, filez çà ; et pour disposer de plus de « visuels », cliquez là.) Le parcours de l’exposition qui vient de s’achever était globalement chronologique. Il suivait les évolutions d’un mutant des arts graphiques, associant peinture, gravure et sculpture dans un geste cohérent mais non sédimenté dans un projet artistique figé.

Entre 1922 et 1930, Jean Fautrier pimente un classicisme de genre (nus, portraits, natures mortes, paysages…) avec ses touches personnelles : un certain goût pour la noirceur (tant dans les sujets d’écorchés que dans les teintes dignes d’un Flamand dépressif), une propension à l’érotisme dont Andrée Pierson touche les premiers fruits… et qui ne se démentira pas au long du temps, et un refus de considérer la réalité comme un fait. Les couleurs tressautent : les vieilles dames, conchierches ou non, deviennent vertes ; la couleur fait figure (verdeur des poires) ; la non-couleur aspire la lumière autant qu’elle la suscite (fascination pour le noir). Quoi qu’il soit réputé excellent dessinateur, Jean Fautrier semble, rétrospectivement, se débattre d’emblée avec ce talent. Sous ses pinceaux, la forme se rebelle de plusieurs manières : dystrophie de certaines parties ; juxtaposition au sein d’un même tableau de différents degrés de réalisme (précisions, approximations, évocations, estompes…) ; souci de voir dans le corps ouvert au couteau plutôt que de voir ce corps… et invention de ce qui est masqué à notre vue (intestin fantaisiste renvoyant l’humanité à sa tuyauterie intérieure [voir « L’homme ouvert » dans la galerie en fin de notule], qui est ce qu’il restera de nous quand nous aurons, comme Gabriel, péri).

Entre 1930 et 1940, Jean Fautrier encaisse un coup du sort important : la crise de 1929 démonétise la valeur de son travail. Personne n’achète plus ses toiles. Il devient moniteur de ski et hôtelier. Cela ne l’empêche pas de dessiner, notamment pour illustrer Dante et Bataille. Cette fois, la révolte contre toute forme de réalisme s’est cristallisée. La peinture, elle, bataille encore avec la notion de représentation. Les motifs peuvent être reconnaissables mais à peine suggérés ; les fonds, quoi que posés grossièrement, structurent encore le tableau ; les compositions prolongent des thématiques ou des genres récurrents : natures mortes, paysages et corps de femme sont plus réinvestis par l’artiste qu’ils ne visent à re-présenter des formes re-connaissables.

Entre 1940 et 1955, l’artiste passe un cap tant pictural que technique. Alors que, en sculpture, il décline des bronzes féminins où le détail l’emporte sur l’ensemble (« Jeune fille au grand front », 1940), on nous apprend que, en peinture, il renouvelle son artisanat. Désormais, il commence par apposer de l’enduit blanc à même la toile, fixée à plat sur une table. Ensuite, il jette des pigments sur cette base. Pour autant, il ne renonce pas à un certain degré de réalisme : les titres revendiquent toujours un lien traditionnel à la représentation (paysages, végétaux, nus, natures mortes – refrain connu) ; et les « otages » qu’il peint en rafales sont connotés tant par le titre que par une vague forme qui figure le visage. Il s’agit moins d’une peinture abstraite que d’une peinture qui cherche à s’abstraire et de la peinture et d’un certain réel.

Rien de révolutionnaire, pour l’artiste : la « Tête de femme » de 1928 était, elle aussi, moins esquissée que schématisée et floutée dans un fond hypnotisant. Toutefois, dorénavant, le titre des œuvres est le dernier lien qui rattache les tableaux d’une évocation détachée du réel : ainsi, une composition comme « Forêt (les Marronniers) », peinte en 1943, témoigne, par son souci d’intitulation spécifique, du désir de l’artiste de confronter le réel à l’art. Le tableau, en lui-même, est constitué d’un quadrilatère blanc et bleu, entouré d’un fond vert turquoise ; à l’intérieur du quadrilatère, quelques courbes marron bouillonnantes d’énergie. Sans le titre, aurait-on vu le fond comme un hypothétique sous-bois profus, et les gribouillis zébrant le bleuté comme des marronniers ? Tout se passe comme si, après s’être petit à petit libéré du dessin strict, l’artiste revenait au réel non par le tableau mais par le titre, demandant au visiteur : « Qu’est-ce qui provoque l’illusion du réel ? Qu’est-ce qui fait que, à un moment, on croit reconnaître ? Et en quoi cette reconnaissance est-elle valeur… ou preuve que le réel n’est, précisément, qu’illusion ? »

Entre 1955 et 1963, le peintre, tant pis pour l’éventuelle supputation téléologique, semble synthétiser ses mutations. Il accentue son travail sur les séries. Il semble que, en multipliant des œuvres similaires, ainsi qu’il l’avait fait pour les otages, il donne à voir les multiples possibles d’un tableau, d’ordinaire figé dans une représentation unique. Simultanément, il associe à ses thèmes fondamentaux (nus et paysages) une épure de plus en plus radicale. Sa peinture a dissous le sacro-saint réalisme d’antan dans (non, pas « d’entendant », fripons) l’acide d’une longue pratique picturale jamais satisfaite. Plus radical, l’artiste oppose l’urgence du geste et la profondeur de sa maturation, la précision du titre et l’ambiguïté du tableau (ainsi des objets comme « L’encrier », 1948, à tête d’appareil photo), le potentiel d’évocation d’un titre et l’imprécision libre du trait. De la sorte, Jean Fautrier paraît poser, enfin, au centre de son travail l’acte de peindre : non plus représenter ou non le réel, mais interroger le rapport que le peintre, son art et celui qui voit le tableau entretiennent avec lui.

- « Nature morte » (1925). Photo : Rozenn Douerin.

- « L’homme ouvert (L’autopsie) » (1928). Photo : Rozenn Douerin.

- « Les arbres » (1928). Photo : Rozenn Douerin.

- « Tête d’otage n°20 » (1944). Photo : Rozenn Douerin.

- « Nu » (1943). Photo : Rozenn Douerin.

- « Wa Da Da » (1956). Photo : Rozenn Douerin.

Avant de conclure, notons d’abord que le musée d’Art moderne est un bel endroit pour folâtrer. Grand et lumineux, il accueille un fonds et des expositions souvent passionnants. Il autorise aussi les visiteurs de photographier les pièces exposées, ce qui permet de mieux reconstituer le parcours a posteriori, donc de mieux apprécier ce qui fut vu. Les visiteurs s’en réjouissent et, en retour, respectent les œuvres en n’utilisant pas de flashs – d’autant que, devant des murs blancs, ce serait inutile. Bien sûr, ce genre de notation paraît encore plus triviale que pragmatique, mais il n’en est rien : de belles conditions d’accueil sont indispensables pour goûter au mieux une visite muséale ; quand elles sont réunies, il convient, for that matters, de les saluer.

En conclusion, il paraît difficile de s’enthousiasmer ou, pas si simplement que cela, d’être ému par l’ensemble des tableaux, surtout lorsque l’on prétend, en quelques heures, cerner quarante ans d’un travail protéiforme. Ce nonobstant, on ne peut que s’intéresser à la capacité de l’artiste à moduler son travail ainsi qu’à explorer d’autres façons d’appréhender tant le rapport au réel que l’acte même de peindre. Si certaines pièces sont susceptibles, disons, de désarçonner des incultes de la trempe de moi-même-je, partant, de susciter un scepticisme ironique comme l’art contemporain sait en susciter, leur exposition valide aussi le choix d’une « grande rétrospective » : c’est sans doute dans la globalité de l’œuvre que la singularité de la démarche de Jean Fautrier apparaît – et mérite, assurément, à tout le moins un beau fragment d’après-midi à baguenauder entre ses glaciers curieux, ses paysages, ses corps nus, ses tableaux jazz et son plaisir à pigmenter, par-delà la mort, la vie.

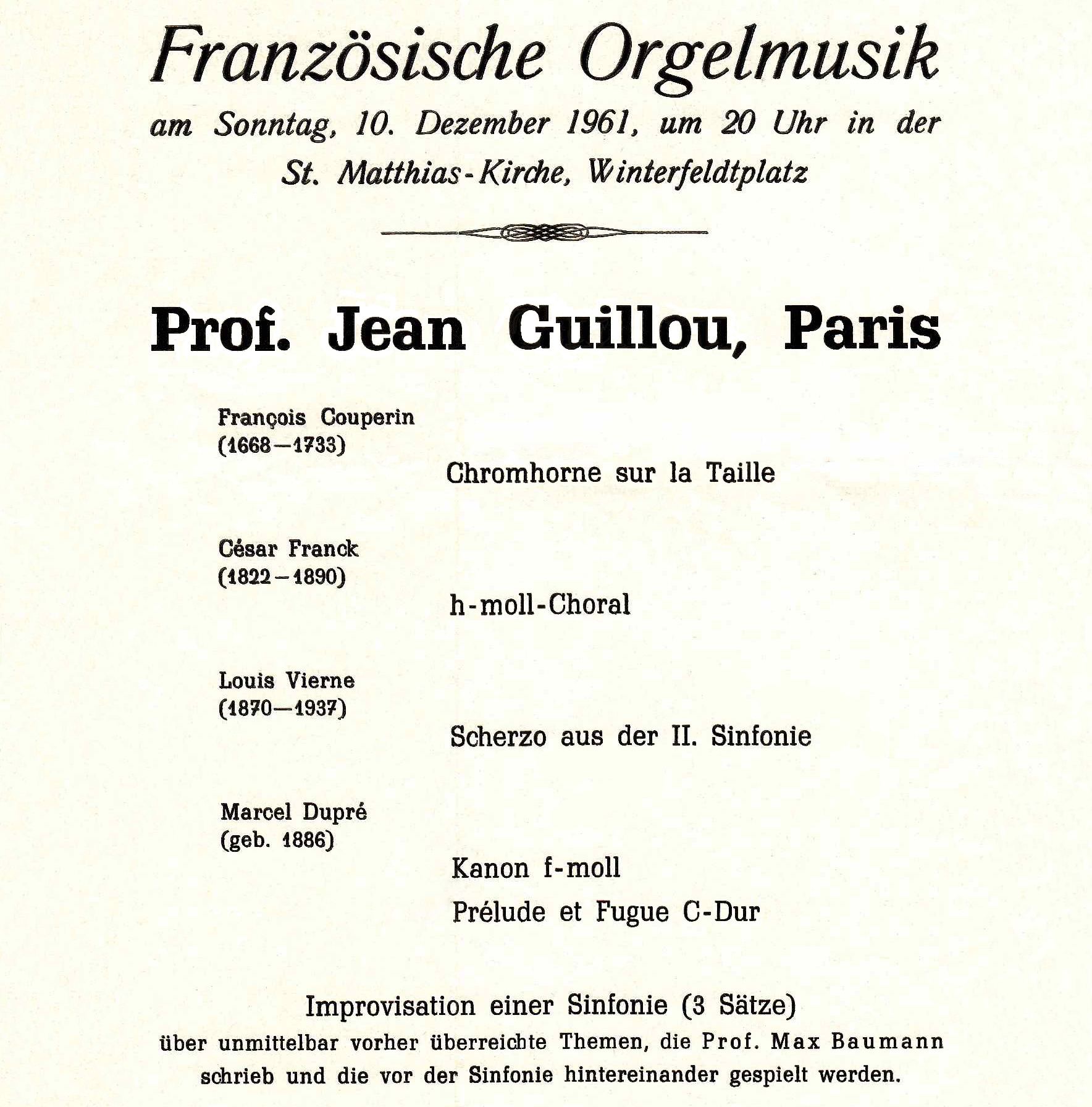

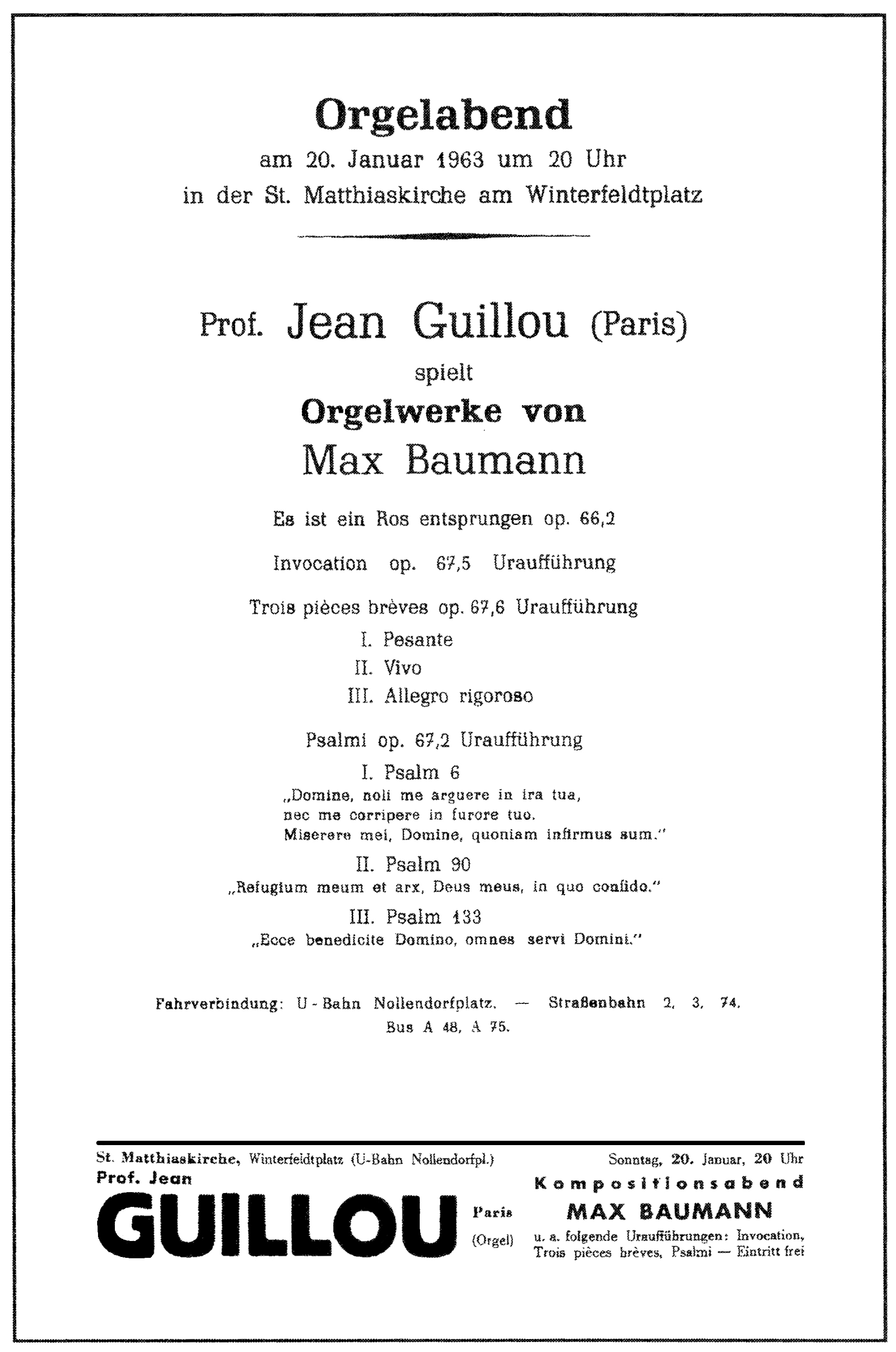

Jean Guillou, « Lives à Saint-Matthias de Berlin, vol. 2 », Augure

À la base, ce disque était un cadeau. Ce sera le début d’une saga.

En effet, un ami m’a offert le tout récent double album de « Jean Guillou à Saint-Matthias de Berlin, volume 2 », rassemblant des enregistrements de 1964 et 1983. La qualité du produit, tant sur le plan du contenu que sur la réalisation de l’objet-disque, m’a incité à me rapprocher d’Augure, l’association qui édite les archives les plus remarquables de l’organiste chassé de Saint-Eustache ; voici pourquoi la présente chronique n’est que la première d’une exploration libre de leur catalogue. Cette pièce inaugurale du puzzle augure, ha-ha, du meilleur grâce, au premier chef, à l’instrument. L’intérêt de l’orgue de Saint-Matthias est d’avoir souvent muté… et d’avoir été enregistré à ses différentes périodes par la radio allemande. Le présent double disque propose deux versions de sa vie, celle de 1958 et celle de 1974, sous les doigts d’un artiste capté par la RIAS « près de vingt fois », stipule la notice utilement troussée. Avec cette nouvelle production, Augure rend disponible, après remastering, un florilège se promenant de Bach à Guillou et se révélant aussi varié que passionnant, donc nullement réservé aux fétichistes du plus capé et travailleur des organistes quasi nonagénaires.

La première pièce du lot est… la première pièce publiée de Jean Guillou, il y a 64 ans, soit sa Fantaisie. Le compositeur y revendique une écriture « en stichomythie » (et non en p’tit comité, bien sûr), autrement dit articulée autour de variations « de longueur plus ou moins égale ». Celles-ci batifolent autour d’un même thème ou, du moins d’une structure récurrente, marquée par des longueurs, des rythmes ou des dynamiques reconnaissables (brisures, ligne descendante, accords répétés par trois…). Cette promenade dans les échos qu’un motif peut susciter dans la tête d’un compositeur s’achève, comme il se doit ou se fait, sur le classique tutti final, permettant d’apprécier les six secondes de résonance du lieu, impressionnantes. Même si apprécier cette musique – comme les autres, en réalité – est affaire de goût, l’inclination personnelle est un brin secondaire devant l’intérêt du témoignage. S’y épanouit une conception de l’orgue comme volume sonore qu’il convient de sculpter par la registration, l’écoute de la résonance et l’art du staccato qui ont clairement contaminé certains de ses émules, Vincent Crosnier au premier chef ! Ainsi, ouvrir ces miscellanées mémoriels sur une telle composition est ambitieux, joyeux et malin. Ambitieux, car l’œuvre n’est certes pas la plus « accessible » du coffret : d’autres passeraient plus aisément sur NRJ, enfin presque. Joyeux car le double disque est produit par Augure, l’association des amis de Jean Guillou, donc il est honnête et bon de commencer par ce qui fait vibrer ses instigateurs : le maître par le maître. Et malin car, d’emblée, s’imprime le sceau de l’interprète, dont la marque reconnaissable va contaminer les vingt et une plages suivantes.

À commencer par le célèbre Concerto en Ré op. 3 n° 9 d’Antonio Vivaldi, dans la transcription de Jean Guillou himself. Assurément, l’interprétation ici présentée fera hurler les clients d’un prêtre roux bon teint – ce qui est loin d’être forcément un défaut. Les huit minutes de cette version rappellent la spécificité de l’interprétation selon l’iconique organiste : les mouvements rapides revendiquent la syncope, la cavalcade, la brusquerie ; le mouvement lent navigue autour de jeux d’anche pas forcément très ronds – soyons honnêtes : à notre aune, très désagréables – mais remarquablement spatialisés, ce qui mettent en valeur et la prise de son originale de la radio allemande, et le retravail réalisé par Jean-Claude Bénézech. N’ayons pas, pour autant, l’air de flatter outre-mesure : les amateurs de régularité et les habitués de la restitution par Bach de la même œuvre passeront leur chemin car, s’ils n’apprécient pas d’être bousculés dans leurs habitudes, ils vont crise-cardiaquer à coup sûr. Les curieux pourront commencer par le troisième mouvement, sauf s’ils tiennent à l’impeccabilité de leur brushing parce que, on aime ou on n’aime pas, mais ça décoiffe. Et chaque auditeur un brin honnête pensera que, tant qu’à écouter un florilège Guillou, autant ne pas y celer les particularités, parussent-elles extravagantes, dont l’interprète ne se prive pas de tacheter ses exécutions.

S’ensuit une Pastorale de César Franck, enregistrée dix-neuf ans plus tôt, dialogue entre une certaine liberté et une approche plus textuelle de l’interprétation. Soyons clairs, le musicien n’est pas un sentimental. Sa Pastorale est aussi peu pastorale que la partition le sous-entend, mais cela capte l’attention : le doigté presque clinique de l’olibrius et son aisance quasi chirurgicale rendent à merveille les parties hispanisantes de l’œuvre. L’émotivité reste très intérieure, euphémisme ; et hormis un usage gourmand du trémolo, le docteur Jean s’épanouit davantage dans la partie mineure, plus percussive, que dans la partie majeure. Ces mouvements liminaire et final, il les débarrasse à sa guise du pathos envahissant parfois certaines exécutions. Peut-être cette sécheresse défrisera-t-elle certains ; elle semble néanmoins consubstantielle d’un interprète plus préoccupé par ce qu’il a à dire d’une partition que par ce qui risque de faire pleurer les grands-mères chougneuses sommeillant chez tout auditeur de César Franck. Dès lors, nos grands-mères chougneuses peuvent regretter, on les comprend, une certaine absence d’abandon à la beauté harmonique. Elles devront changer de crèmerie : au son ouaté, le musicien oppose la précision de la note efficace (la respiration à 6’28 l’illustre bien, surtout si l’on veut faire croire que l’on a vraiment écouté le disque ou, à la rigueur, si l’on n’a cure de passer pour un pédant qui donne son avis sur le travail de l’ex-big boss de Saint-Eustache). D’autres interprètes – et d’autres orgues – seront plus en phase avec d’autres préférences esthétiques. Ici, c’est de l’art de Jean Guillou qu’il s’agit, et l’on doit reconnaître une certaine fascination devant cette capacité à jouer la partition tout en y apposant un tag, comme dans certaines tribunes d’orgue, du genre : « Ici, Jean Guillou est passé le 6 janvier 1964. »

Dans ce contexte, on aurait tort de s’étonner de ne disposer ensuite « que » de l’Allegro vivace de la Cinquième symphonie de Charles-Marie-Widor. À l’évidence, c’est l’extrait de l’œuvre qui doit le mieux convenir au phénomène. Curieusement, un son parasite ouvre la plage alors que ce mouvement est le premier de la symphonie. Si une écoute minutieuse, après avoir reconnu que « le texte, c’est pas toujours comme sur ma version » (ça, ça fait hyperclasse alors que c’est sûrement la preuve que mon édition n’est pas la bonne), pointera les faiblesses d’équilibre de l’orgue (inaudibles jeux de pédale dans l’aigu), les passionnés applaudiront la légèreté du jeu pédestre, qui rend à cette partie un authentique rôle mélodique, et non un devoir de faire « braoum » à chaque noire. Surtout, dès que ça gigote de la saucisse, on sent l’euphorie de l’interprète, qui plonge l’auditeur attentif dans un vertige allègre et vivace car, notons-le, il ne s’agit pas d’esbroufe : c’est la rencontre entre un interprète en pleine possession de sa technique, assoiffé d’énergie et de juste précision (les respirations respectent avec pertinence l’acoustique, même lorsque le volume sonore est doux), et une partition qui se prête à ses désirs les plus foufous (écoutez à partir de 4’, par ex., ou la furia de la Toccata concluant la partie en si bémol mineur, à partir de 8’24). L’organiste met littéralement le feu au dancefloor. Ce n’est pas seulement impressionnant, quoique, déjà, bon ; c’est wow, voilà.

On retrouve un sentiment d’urgence similaire – et idoine – dans les Deux esquisses de Marcel Dupré qui, après la Fantaisie et la Pastorale (et avant le Honegger et le « Prélude et fugue » du second disque), rythmaient le concert du 6 janvier 1964. La première pièce jaillit et emporte tout sur son passage. La question n’est pas tant le tempo (on trouve sur YT des versions bien plus promptes, comme celle de Gunther Rost, 15 % plus rapide) que le groove. De même que l’ivresse n’est pas qu’une affaire de degrés mais aussi une histoire de feeling, la sensation n’est pas entièrement réductible à une performance chiffrée. Or, Jean Guillou, par un souci prononcé du temps fort, énoncé clair et haut, pose avec netteté le cadre dans lequel jubile son énergie : de la célérité, oui, mais avec une rigueur qui offre à cette pièce un charme malicieux faisant le prix de cette interprétation. La seconde esquisse parvient à rendre quasi palpable l’envie de foncer et la brutalité cahotante des accords, jusqu’à ce que l’énergie finale impose silence à tout anti-Guillou doté d’un minimum d’objectivité.

Terminant le premier disque, les Trois psaumes de Max Baumann (avec l’interprète, dans le document supra) ont été composés sur mesure tant pour la virtuosité extravertie de Jean Guillou en 1964 que pour les possibilités spectaculaires de l’orgue de Saint-Matthias, même avant son agrandissement de 1972-1974. Très « lisible » pour l’auditeur grâce au motif pointé qui le parcourt comme un frisson, le premier psaume alterne des phases où jeux nasillards et flûtés dialoguent, et d’autres où la tempête de l’orgue souffle sur l’église, laissant le silence clarifier le discours entre deux tornades. Le deuxième psaume s’ouvre sur des tenues longues, posément dissonantes. De beaux ondulants et un cornet enrichissent la texture, tandis que le motif pointé réapparaît à la pédale. Un geste rageur et des guirlandes de notes très serrées ouvrent le troisième psaume, où l’apaisement inquiet festonne entre deux rugissements de l’orgue, reprenant et dilatant l’incipit. Un unisson rejoignant claviers et pédalier conduit vers l’éclatement final, qui résorbe dans un dernier sursaut les irisations du motif liminaire, jeté dans le lac profond de l’orgue – on pense à Yves Bonnefoy (« La nuit d’été », III, in : Ce qui fut sans lumière [1987] Gallimard, « Poésie » [1995], 2004, p. 95) :

« Qui parle là, si près de nous bien qu’invisible ?

Qui marche là, dans l’éblouissement mais sans visage ?

Ainsi venaient les dieux, jadis, à des enfants

Qui jettent des cailloux sur l’eau, quand la nuit tombe. »

Le second disque s’ouvre sur le triptyque BWV 564. Est-ce une surprise ? La toccata est jouée avec foucade et liberté, notamment le solo de pédale, marqué par des effets d’attente et des stacatti sporadiques rarement ouïs. Comme pour le Vivaldi, cette hyperpersonnalisation du mouvement liminaire et l’harmonisation de l’orgue (les pleins jeux ici utilisés semblent francs, oui, mais douloureusement criards) pourront captiver ou irriter. Curieusement, l’adagio devrait réconcilier les avis grâce à l’usage d’un cornet honnête, au relatif classicisme de l’exécution et au soin, indispensable mais certain, porté à l’ornementation. Que l’on se rassure, le débat reprendra dès la huitième note de la fugue finale. À titre personnel, j’ai du mal à comprendre l’intérêt de faire attendre la dernière note du premier segment ; et, si l’on ne peut balayer ce choix rien qu’en le disqualifiant sur l’air de la « coquetterie », on ne prétendra pas avoir été convaincu par l’intérêt esthétique, fût-ce pour réconcilier « le ludique, l’architectural et le logique », comme l’explique l’artiste. Désolidarisons-nous donc de ce tic non sans reconnaître deux grandes qualités à l’interprétation : sa constance (l’effet claudiquant est bel et bien gardé au long du mouvement – si on aime, ça doit être sympa) et sa solidité, surtout pour une interprétation live non patchée.

Les plages suivantes n’incitent pas à la rigolade : Jean Guillou joue les deux pièces pour orgue d’Arthur Honegger, le Choral et la Fugue (dans cet ordre). Avec sa musique touffue, compacte, très chromatisante (pas « traumatisante », voyons, en tout cas pour l’auditeur), le choral met en valeur tant les fonds que les jeux de détail. Il donne l’occasion au florilège de s’ouvrir vers une face plus intériorisée de l’interprète. La fugue, prise sur un tempo lent précieux pour mieux en deviner les ressorts, musarde autour d’une rigueur qui débouche sur un apaisement et meurt en fade out. À cette occasion, on apprécie, dans des pièces pas si fréquentées par les récitaliers, de savourer un musicien plus intimiste mais non moins intéressant. La pièce suivante éclairera-t-elle derechef ce versant de l’artiste ?

La peste soit du suspense : ben non, dès le premier « mouvement » du Deuxième choral de César Franck, la personnalité décidée de l’interprète prend le dessus (noires staccato sur le troisième temps). Dans cette pièce recueillie, sinon sombre, Jean Guillou refuse de laisser la mélancolie compassée poisser la musique. Une registration appropriée, associée à ce toucher qui lui est propre, rend toute sa clarté aux triolets, en dépit d’une prise de son qui, cette fois, peine à ciseler le travail du musicien. La fugue en sol mineur, curieusement montée (7’56), est de nouveau l’occasion pour l’interprète de secouer la poussière sous laquelle certains abritent parfois ce chef-d’œuvre, en insistant sur les rebonds des notes répétées. Le finale apaisé en Si majeur est l’occasion de suspendre les tensions qui secouent l’ambitieuse pièce d’un quart d’heure, en les estompant dans de nouvelles sonorités.

S’ensuit une curiosité : deux extraits de la célèbre Deuxième symphonie de Louis Vierne, les mouvements 3 et 1 joués dans cet ordre, le scherzo puis l’allegro. Le scherzo, feu follet s’il en est, est un régal pour le Guillou virtuose de 1964. Ce mouvement revigorant, dont les difficultés deviennent insoupçonnables tant l’aisance technique libère et l’artiste et l’auditeur, est ici rendu avec un pimpant joyeux, tranquille et heureux : défions quiconque de rester indifférent ou de faire la moue devant cette adéquation si finement travaillée entre un interprète doté de saucisses sur ressort et une partition qui exige célérité et malice… et reconnaissons que le choix d’enchaîner ce brillant divertissement avec l’allegro solennel censé ouvrir la symphonie est curieux. Les amateurs de sentiments et de grandiloquence exacerbée passeront leur chemin pour ce second épisode. Jean Guillou y embarque le grandiose sous l’aile de l’énergique. Les moyens techniques de l’interprète sont soufflants, et les tuyaux le sentent passer. Quelle fougue… et quel plaisir d’entendre une version à la fois héroïque et anti-héroïque de ce morceau de bravoure !

Les Prélude et fugue en Do majeur de Marcel Dupré s’appuient sur une écriture qui trahissent, souvent, une inspiration susceptible de passer pour laborieuse ou scolaire. Le prélude explore un bariolage exigeant où la pédale n’est pas toujours qu’un guide grave. Jean Guillou en rend avec exigence les contours nets et sciemment contenus. Sciemment, car la fugue, prête à bondir, attend l’interprète et l’auditeur avec la gourmandise du python flairant sa proie d’une langue impatiente (c’est vrai, ça ne veut rien dire, mais quand même, on subodore l’idée, je suppute). Des notes répétées, de la virtuosité, de l’appétit qui va de l’avant : si la pièce n’émeut guère, l’interprétation tout feu tout flammes fait joyeusement headbanguer.

Idéal pour préparer une Improvisation sur Veni Creator du maître, qui choisit le bancal comme motif initial. Après quoi, l’organiste énonce clairement le thème tout en l’écartelant aux quatre coins de la mesure, voire de la démesure. On apprécie ici toute la science géométrique de celui qui se revendique comme concepteur d’orgue autant que comme interprète ou compositeur. Sa capacité à offrir une registration panoramique s’appuie sur une technique époustouflante. Sa science des couleurs et sa joie de dévorer en ogre l’orgue de Saint-Matthias explosent à tout bout de doigt. Pour avoir sporadiquement admis notre perplexité devant certaines improvisations au long cours du zozo, il nous faut ici rabattre notre caquet : c’est à la fois clair, varié, inventif et bluffant. Pendant sept minutes, les idées fusent, les doigts se multiplient, les pieds tricotent des guirlandes étincelantes… Excellent choix pour terminer ce disque non pas sur « encore une improvisation » mais sur une maîtresse improvisation, dont la fin prend la forme d’une question sans doute spirituelle, donc sans réponse du Créateur.

Bref, ou presque, un double disque remarquable et passionnant, les deux ne vont pas toujours de concert, que l’on peut commander ici pour un prix quasi rigolo.

« Exil, exil », Théâtre Clavel, 18 mai 2018

Tout le monde le sait, le théâtre est ringard et n’attire personne dans les salles, un peu comme l’opéra. Démonstration ce vendredi 18 mai au théâtre Clavel, avec Exil, exil, une pièce de [censuré, voir * en bas d’article], saluée par plusieurs prix, à Lyon et à Guérande, et qui se joue à guichets ultrafermés pour la première. Dans la foule se mêlent curieux, familiers et théâtreux (« je rentre d’une tournée à l’île Maurice : une claque ! », « je l’ai vue jouer ce texte, écoute, j’aime pas tout, mais il y a une espèce de vérité dans sa fraîcheur… », « non, cette année, j’ai joué quatre pièces, faut que je lève le pied, je n’ai plus le temps de me retrouver moi-même », etc.), qui ont tenu à venir alors que l’heure, par ce temps chaud et doux, est plutôt aux verres en terrasse – et puis, le vendredi soir, on est tous crevés, bon sang, on ne va pas se prendre la tête avec un truc chiant comme le théâtre (ça existe encore, le théââââtre ?).

Ben si, on est heureux de se bouger les tomates fût-ce malgré soi ; donc, salle pleine pour Exil, exil.

L’histoire : Mindy [censuré*], sa mère et son petit frère sont des réfugiés d’Afrique noire. La police [censuré*] interpelle mère [censuré*] et frère, tandis que Mindy se cache dans le placard du lycée avec son pair et dragueur, Jérémy [censuré*]. Celui-ci décide de fuir avec elle, assez curieusement « en train » (il a de l’argent) alors qu’ils fuient finalement à pied. En effet, David [censuré*], fils de David et père de Jérémy, juif que sa femme a tenté de déjuiver, refuse d’héberger Mindy plus d’une nuit. Les ados, quoique disposant d’adjuvants sporadiques comme un instit ou ce jardinier sur le point de retourner mourir chez lui (fort bien joué [censuré* mais photo infra]), sont traqués par un duo de flics composé d’un méchant qui obéit aux ordres [censuré*] et d’un gentil [censuré*] qui finira par aider Mindy à s’enfuir, ce qui ne sera pas forcément une bonne idée puisqu’elle se retrouvera gogo-danceuse dans un club, tripotée par les clients quoique « pas encore violée » par le patron. Son cas reste secondaire : l’important, c’est que cette fille, sa mère aux discours enflammés incantés par une actrice très digne quoi que le costumier l’ait affublée d’un haut étrangement moulant, les trois migrants [censuré*] au français impeccable qui témoignent en poètes devant la télé, la grand-mère [censuré*] d’un instit célibataire et l’instit célibataire [censuré*] en personne, tous finissent par être hyperengagés et conscients que, les migrants, c’est comme les juifs pendant l’Occupation : il faut les aider, les sauver de la police qui veut les battre, les brimer et les renvoyer dans leur dictature originelle. Objectif : devenir des Justes. Des Justes officiels ou des « Justes du cœur », restés dans l’ombre de leur modestie, sans la nécessité des mandarines de la gloriole, juste, ha-ha, exactement sous le cyprès ensuqué du chaud soleil qu’est pour eux le devoir accompli.

Le cadre : l’espace s’articule en trois pôles : une table scolaire à cour ; au centre, un fauteuil en arrière-plan et un bidon pour se réchauffer les mains en avant-scène ; à jardin, une cabane de, eh bien, jardin. Derrière la scène, une impressionnante photo de rails sous la neige, striée de béances.

Le spectacle : lorsque l’on est invité, comme je l’étais ce soir-là, à un spectacle, le dialogue entre un souci d’objectivité critique et la reconnaissance pour une découverte est permanent. Force est donc d’admettre qu’il y a, à mes yeux, deux façons, peut-être pas si contradictoires, au fond, d’apprécier Exil, exil.

Dans un premier temps, on peut prendre acte d’une certaine déception, pas signe de mauvaise qualité puisque la pièce est conçue pour irriter les mécréants de la vulgate gentille ou les tenants d’un théâtre où la bien-pensance ne suffit pas à faire drame – je dois donc, même si je me présente, pour les gourmands de ma caste, de manière flatteuse, normal : c’est mon site, émarger dans les deux catégories. Mais, faquin, on aurait pu en dire bien des choses en somme.

Sur le fond : non, la situation des migrants n’a à peu près rien à voir avec la situation des juifs sous l’Occupation. L’écrasement des différences historiques, la prétention à une assimilation plus que simplificatrice (fausse, en réalité) et la tentative de réduire les situations l’une à l’autre en occultant les spécificités me paraissent malsains et ne rendent justice ni des faits passés ni des drames actuels.

Sur le genre : il s’agit d’un texte conscious, engagé du bon côté de la culture, qui vise à caresser les déjà-convaincus dans le sens du poil – ce qui rend l’exercice un peu vain, et pour les uns, « ceux du dedans », et pour les autres. Du reste, comme si le projet n’était pas assez clair, l’auteur demande à la fin de la représentation d’applaudir RESF et la CIMADE (qui va l’inviter sur un festival, assume-t-il).

Sur le contenu critique : la volonté de critiquer, en sus des méchants keufs, la télévision type BFM, en introduisant, si j’puis dire, un personnage de journaliste connard qui se contente de répéter ce que disent les migrants tout en organisant un jeu de téléréalité, forme une verrue superfétatoire et terriblement banale qui ne grandit pas le projet de sensibilisation au sort de populations fragiles.

Sur le réalisme : pourquoi mimer le gobage de hachis parmentier au canard ou la conduite en voiture alors que le reste est concrètement figuré (par ex., les flics ont des uniformes floqués « POLICE ») ? Pourquoi forcer les acteurs à prendre un asssant du Sudeuh, forcément fragile et imprécis, en essspérant monnntrer que ça se passeuh dans le Sudeuh, en Franceuh libérée, peuchère pastis, alors que la jeune Africaine, jouée par [censuré*], n’est pas du tout Africaine et a pas d’assan aux esssgourdeuh d’un Parisien, congue ? Pourquoi munir le journaliste d’un micro « qui ne marche pas » alors qu’une légère amplification ou un effet aurait rendu cet accessoire moins accessoire et aurait permis des effets de sens plus intéressants ?

Sur l’habillage : la musique, parfois lourdement clichée (piano et cordes synthétiques pour l’émotion), était-elle absolument nécessaire ?

Sur l’abus de topoï : non, tous les migrants ne sont pas des poètes exprimant leur arrachement à la terre natale avec emphase et falbalas, et cela ne rend pas leur fragilité et leur éventuelle détresse moins touchante – ah, ces envolées lyriques, et cette mignonne Mindy qui vibre d’avoir appris le français en écoutant Sheila sur un baladeur, ha !

Sur les erreurs : non, les procédures policières et judiciaires ne ressemblent pas toujours à ce qui est montré ; non, un magistrat ne peut pas poursuivre des membres de sa famille, même pour faire jubiler le sosie sympathique d’Isabelle Mayereau version Juste une amertume ; non, surtout, les « flics » ne vivent pas entre eux dans une caserne, ce ne sont pas des gendarmes. Tant qu’à prétendre à un peu de réalisme informé, se faire relire peut être une bonne option.

Sur la poétique, enfin : j’avoue avoir eu de la peine à me laisser embarquer dans ce qui ressemble plus à une rédaction tissée de bons sentiments et de révoltes convenues qu’à une pièce de théâtre mettant le drame et la force d’une re-présentation scénique au cœur du projet – quid du potentiel de silences, brisures, analepses et prolepses, suspensions, ruptures, incomplétude, déroutement du spectateur, drame dépassant le synopsis fonctionnel pour téléfilm public, etc. ? Cet aspect est très subjectif ; mais, baste, qui douterait, à ce stade de la notule, que l’avis ici exprimé allie constats objectifs et convictions sinon personnelles, du moins littéraires, bordel ? (J’ai dit « bordel » ? Hum, peut-être. Mais, fort heureusement, l’indécent n’a fait aucune victime.)

Donc, oui, avouons-le dans un premier temps critique, par certains aspects, cette pièce nous a agacé ; sans doute est-ce le signe que nous sommes buté voire politiquement aberrant, même si c’est moins le message qui nous froisse que ce choix de l’asséner et de le surligner via une volonté de supposer une malsaine complicité avec le public, comme si la pertinence d’une partie du propos (abandonner des pauvres à leur pauvreté, c’est méchant, complètement d’accord) suffisait à justifier l’appauvrissement, ha-ha, qu’entraîne parfois, en littérature l’engagement univoque. Néanmoins, dans un second temps, on peut, tout aussi sincèrement, saluer de réelles qualités. Citons-en trois.

D’abord, malgré un scénario sans surprise, on se réjouit que, par petites touches, l’auteur ose de belles trouvailles poétiques (relation onirique grand-mère de Jérémy / mère de Mindy) ou sache résister à la tentation du happy end – laissant entendre, du coup, sans doute malgré lui, que protéger les jeunes migrants n’est pas une mission policière si indigne que cela puisque, si les nazis de 2018 avaient menotté Mindy, elle ne serait pas devenue prostipute. Ensuite, on apprécie le travail de ces dix comédiens, œuvrant de conserve avec un évident souci de troupe (passages en duo bien réglés) bien que certains jouent plusieurs rôles. (Pour ceux qui ont déjà lu l’astérisque ci-dessous, ce point positif, je l’avais noté avant que l’on m’expliquât que c’est ce que je devais dire. Donc j’ai presque un doute sur sa pertinence, mais bref.) Enfin, on applaudit les bonnes idées de mise en scène (co-signée par [censuré*] et [censuré*]), associées aux lumières pertinentes de [censuré]. Parmi ces bonnes idées de mise en scène, évoquons le tuilage entre séquences qui s’enchaînent, la diffraction sporadique des actions dans plusieurs coins du plateau, et la réutilisation de mêmes éléments de décor pour des finalités différentes.

L’acteur qu’on n’a pas le droit de savoir qui c’est mais qu’il assure sa mère. Photo : Bertrand Ferrier.

La conclusion : en dépit des critiques mentionnées, aller voir Exil, exil peut faire pétiller de petites bulles de satisfaction. Quant à moi, j’en ai repéré de trois types. Un, la satisfaction de découvrir une pièce engagée et engagée dans un combat qui, formulé ainsi, ne saurait être le mien. Ça pétille car nous passons tant de temps à nous conforter dans de petits cercles de même-pensants qu’il est parfois sain de se confronter à des options, artistiques mais pas que, fort divergentes. Deux, le plaisir d’aller au théâtre pour applaudir de jeunes comédiens et techniciens, en dépit de la fatigue du jour… et de la chaleur du lieu (un conseil : venez nus !). Trois, la rencontre, par-delà les réserves exprimées, de jolies trouvailles de mise en scène et de belles personnalités d’acteur. Si la curiosité vous titille, dernière représentation de la série ce dimanche 20 mai.

Rens. ici.

* À la base, j’avais mis le nom des comédiens après avoir comparé leurs photos Google et la liste des artistes. Travail fastidieux mais, par respect pour les artisss, je pensais que, en tant qu’invité, c’était mérité. Hélas, un doute me taraudait, rien que ça, sur le nom de l’acteur principal et peut-être meilleur. L’un des metteurs en scène, à qui je demandais éclairage, a refusé de répondre à ma simple requête et m’a ordonné de parler d’une œuvre collective ou de louer seulement l’actrice qui jouait Mindy, dont il me précisa le pseudonyme. Comme, d’une part, j’aime pas qu’on me dise ce que je dois écrire, même quand on est un grand ami et la puissance invitante, et comme, d’autre part, je comprends pas pourquoi cette rétention d’infos (les metteurs en scène, le mec des lumières, le scénographe et le « concepteur sonore » ont droit à une mention spécifique sur l’affiche), je ne note personne. Ben je tiens à mes invitations, moi. (Ha-ha.)

Détail

Oui, le p’tit bout d’la queue du chat, en haut à gauche, c’est un détail. Mais tout est détail. Votre veste a des boutons, M. Fauré : c’est un détail, mais avouez que, pour la fermer, c’est plus pratique, non ?

Du film muet au son ému

Are you ready for something completely different?

Le samedi 9 juin, à 20 h, en accord avec Films sans frontières, la paroisse Saint-André-de-l’Europe vous propose de décoller. Avec un film de 1919, absolument (c’est loin), restauré tout récemment (ouais mais quand même). Muet de surcroît (on va rire). Dans une église, c’est exact (l’insolence !). Du coup, pour aller encore plus loin, nous avons invité l’un des plus grands improvisateurs français, Noël Hazebroucq, Grand Prix d’improvisation de la Ville de Paris (entre autres), qui ne viendra pas juste faire ploum-ploum à l’orgue : il fera aussi gling-gling à la guitare et wow-wow au chant.

Avant la première répétition, moult pensaient que c’était un gadget provocateur. Après, tous les auditeurs ont été saisis par la beauté et l’émotion dégagée par cette performance. Alors, on s’est dit : « Tiens, si on volait un bout de répète, on en mettrait un petit bout sur YouTube, histoire de… » Et, foufous comme on l’est, vous pensez, on l’a fait.

Alors, soyez pas dingogingues : save the date!