Cité de la musique, 26 mai 2014 : Beethoven, Dutilleux, Dukas

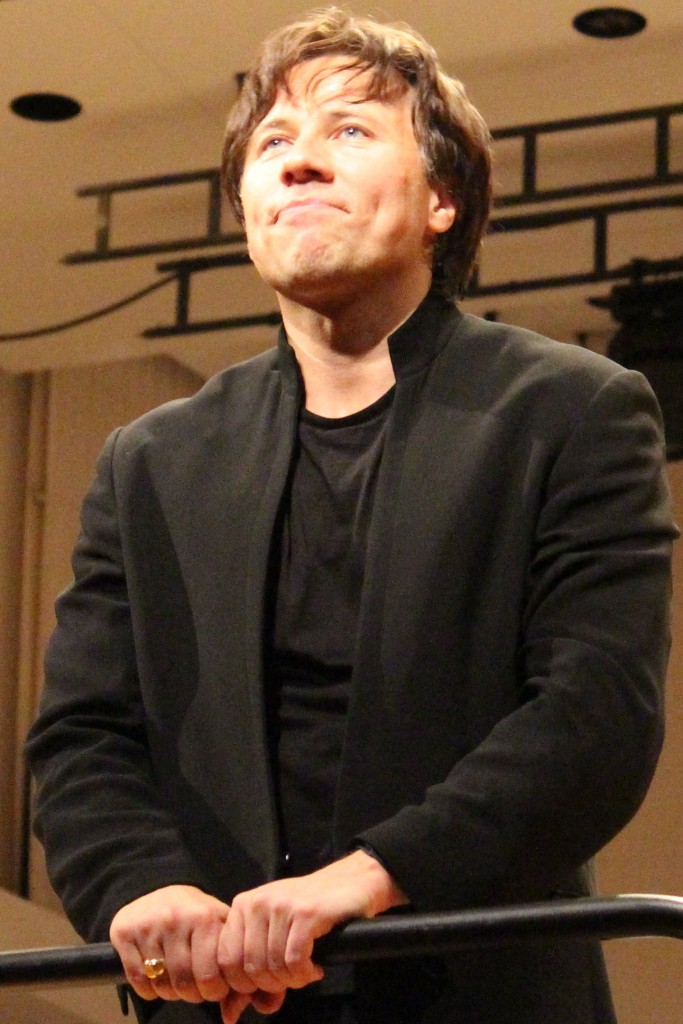

Curieux programme enchâssant Dutilleux entre Beethoven et Dukas pour les besoins d’un prétexte thématique (« Nature et artifices »). C’est néanmoins l’occasion entendre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, et ses « instruments historiquement adaptés », dans une play-list variée. Partant, nous y étions.

Après mutation de l’ordre prévu, la première partie offre la seule Symphonie n°5 de Ludwig van Beethoven – oui, celle qui s’ouvre sur l’invention célèbre de la « Pince à linge » (33′). Les Siècles affiche d’emblée ses originalités : pour cette pièce, contrebassistes exclusivement féminines ; hommes cravatés ; un chef d’attaque des seconds violons, Martial Gauthier, gaucher ; et une énergie qui dynamise le premier mouvement. Puis François-Xavier Roth prend son temps, valorisant l’ambiguïté de l’Andante con moto, partagé entre retenue nostalgique et fanfare solennelle. On est séduit par la capacité de l’orchestre, malléable, à muter d’un mode à l’autre avec une radicalité confondante. L’accord général qui précède le troisième mouvement, explicable sans doute par l’historicité des instruments, brise un peu la magie, mais le troisième mouvement est attaqué avec cette capacité à alterner moments retenus et accentuation très marquée. Le quatrième mouvement est l’occasion pour l’orchestre de remettre en avant énergie et pulsation, sans jamais négliger l’art de la nuance. L’ensemble est tenu, solide et musical : très belle prestation sur ce tube du répertoire.

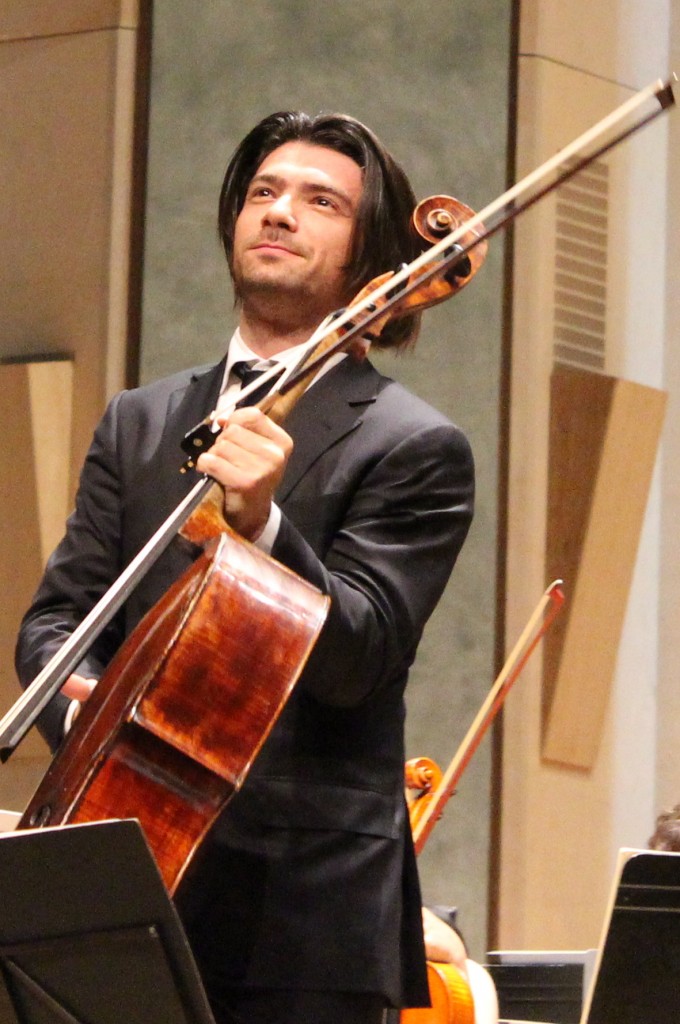

La pause n’est pas de trop pour se préparer à écouter Henri Dutilleux. La première œuvre proposée ce soir-là est un fragment sans titre pour orchestre, renommé « Muss es sein? (5′) ». La pièce alterne questionnements (pupitres semblant discuter entre eux), éclats toniques et plages où lignes mélodiques et pépites sonores attendent l’explosion des cuivres et des timbales. Ce bref prologue introduit Métaboles (17′), qui joue sur le refus d’un propos linéaire afin de privilégier la mutation des matériaux musicaux. Le compositeur favorise, selon les mouvements, un pupitre puis l’autre, alternant plongées langoureuses dans le son, crescendo massifs et soli instrumentaux virtuoses. Les Siècles rend avec savoir-faire les contrastes musicaux exigés par une œuvre qui exige aussi de l’auditeur une attention de tous les instants afin de saisir, derrière l’évolution discontinue du matériau sonore, l’unité de la pensée qui s’y dissimule. La troisième pièce d’Henri Dutilleux au programme est Tout un monde lointain… (30′), pour violoncelle et orchestre, avec Gautier Capuçon en vedette (et avec partition). Cette pièce, emblématique du compositeur, semble perpétuellement chercher son chemin entre quasi silence, fonds orchestraux, embardées recourant à l’ensemble des possibilités du violoncelle (glissendo, notes extrêmes, pizzicato rageurs, doubles cordes), plages d’observation, jeux avec les nuances, explosions orchestrales, accélérations et fin « en mourant ». Malgré les richesses harmoniques de certains tutti pianissimo, en dépit des sonorités incroyables d’un Gautier Capuçon qui rentre dans cette musique sciemment injouable avec colère et sensibilité (avant d’offrir son bis traditionnel, déjà entendu à Pleyel lors de l’intégrale Chostakovitch), et même si l’orchestre est attentif à contraster avec art, l’œuvre intéresse plus par son refus de séduire (absence de fil conducteur mélodique) que par ses trouvailles ou sa beauté. Et tant pis pour les fans du compositeur : son propos nous intéresse, mais la musique entendue ce soir-là ne nous fascine pas.

Comme s’il se méfiait des fines bouches dans mon style, Les Siècles tient donc à terminer par un superhit, le pétillant Apprenti sorcier de Paul Dukas. Là encore, les ruptures sont bien tenues, l’orchestre est synchrone et, même si l’on aurait aimé que certaines nuances soient plus nettes, impossible de résister, quand elle est si bien interprétée, à cette musique narrative fondée sur une science toujours efficace du développement thématique et de l’orchestration. En conclusion, une riche soirée qui illustre le brio à large spectre des Siècles et nous confirme dans notre penchant plus sorciéristique que naturaliste contemplatif ! (Notons que le concert est disponible en vidéo jusqu’au 26 novembre 2014 ici.)

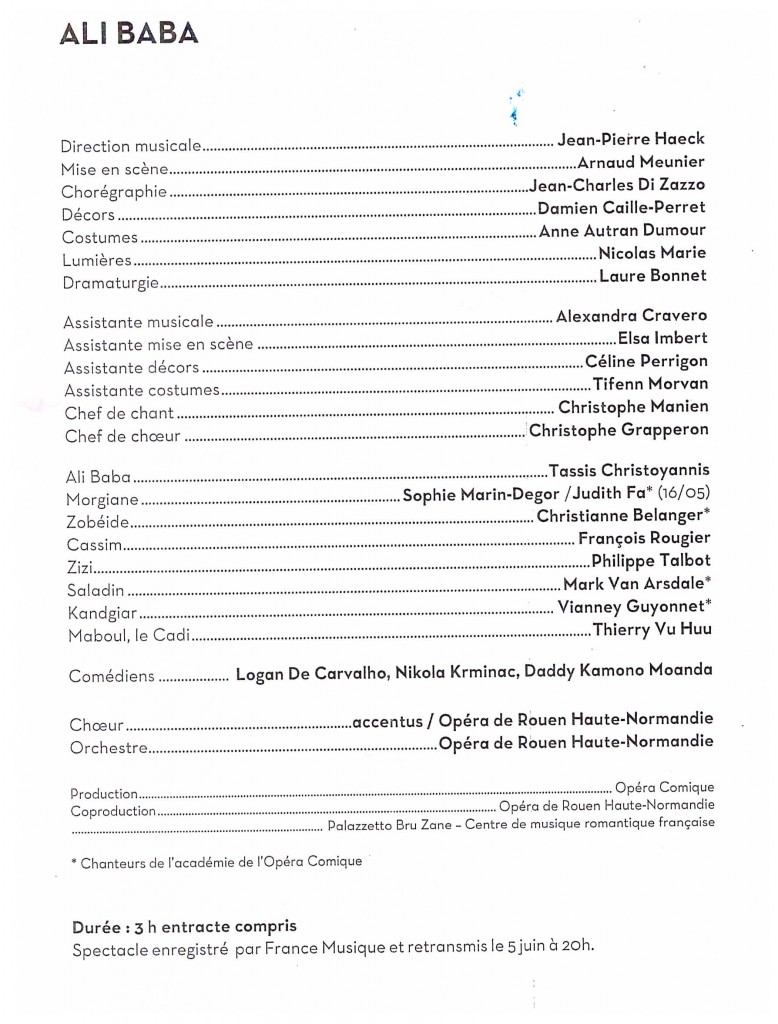

Opéra Comique, 14 mai 2014, Ali Baba

De gauche à droite : Thierry Vu Huu (le Cadi), Vianney Guyonnet (Kandgyar), François Rougier (Cassim), Sophie Marin-Degor (Morgiane), Tassis Christoyannis (Ali Baba), Christianne Belanger (Zobéide) et Philippe Talbot (Zizi). Photo : Josée Novicz.

L’opérette de qualité reprend petit à petit possession de l’Opéra Comique. Pour la dernière production de l’année, l’institution proposait la résurrection d’un vieux succès, Ali Baba (1887) de Charles Lecoccq, d’après un livret d’Albert Vanloo et William Busnach. Nous étions à la deuxième.

L’histoire : Cassim tient un grand magasin avec son épouse, la cougar Zobéide. Le reste du temps, il est propriétaire foncier, et veut donc expulser son cousin Ali Baba, qui lui doit trop d’argent. Au dernier moment, Ali Baba parvient à apporter la somme due pour sauver son esclave chérie, la belle Morgiane. Zobéide aurait-elle aidé Ali Babouche, son ancien amoureux ? Fin de l’acte I. En fait, non, Zobéide n’y est pour rien. C’est simplement qu’Ali Babidouba a découvert le repaire des voleurs et le fameux mot de passe, « Sésame ouvre-toi ». L’apprenant par un espionnage éhonté, Cassim se précipite dans l’antre merveilleuse, mais il se fait choper par la bande. Il ne doit sa survie qu’à son cher Zizi, un ex-employé passé du côté obscur de la force, qui l’épargne en le transformant en voleur. Fin de l’acte II, et entracte. Zobéide ne pleure pas longtemps son mari disparu. Elle s’empresse de proposer la botte à son cher Ali Babibobu, qui admet qu’être riche et célibataire, c’est inconvenant. Les voleurs, avec à leur tête le redoutable Kandgyar, se glissent dans la maison pour la fête, mais se font arrêter grâce à la prude et subtile Morgiane. Ali Babouchka a, soudain, une révélation : c’est Morgiane qu’il aime, et réciproquement ; c’est donc elle qu’il va épouser. Alors, Cassim révèle qu’il n’est pas mort, son Zizi est sauvé, et tout est bien qui etc., fin de l’acte III.

La représentation : dans une salle bien remplie mais pas pleine, en dépit de tarifs cassés, la représentation mise en scène par Arnaud Meunier, semble pâtir d’un défaut de budget. Malgré d’appréciables trouvailles humoristiques, le carton-pâte du décor apparaît davantage comme un pis-aller que comme un choix ironique (l’orientalisme étant, par essence, du carton-pâte). Les longs changements de décor, inhabituels pour un public plus coutumier des non-décors qui se pratiquent souvent sur les scènes de la capitale, signalent néanmoins le souci de faire le maximum avec les moyens du bord – vu le prix des billets, c’est la moindre des causes. Des astuces de déplacement, des détails percutants (jeu des doigts dès la scène initiale) et des facéties chorégraphiques permettent aux artistes chevronnés ou issus de l’Académie de l’Opéra Comique d’exprimer leur potentiel d’acteur. La direction de Jean-Pierre Haeck, à la tête de l’orchestre de l’Opéra de Rouen, n’est certes pas impeccable : attaques souvent perfectibles, décalages persistants avec les chanteurs dans certains airs, difficultés apparentes à tenir les tempi… La partie musicale ne paraît pas optimale. Heureusement, le chœur (mélange d’Accentus et des effectifs rouennais) s’amuse, et les airs « tubesques » s’enchaînent assez pour que la première partie passe agréablement. Le public sort de la salle avec le sourire : on est au théâtre ce soir, avec de bonnes chansons superbement orchestrées.

Hélas, la seconde partie est dramatiquement catastrophique. Certes, le livret y incite : c’est cucul et c’est long, cette série de résolutions emberlificotées, prévisibles et gnangnan. Mais n’en jetons pas la pierre à Lecocq : cette production a coupé une heure sur les quatre d’origine, tranché dans les dialogues, rajouté des néologismes qui font branchouille et dissonent, de façon assurément comique, avec la tonalité joyeusement ringarde de cette bouffonnerie. Sauf que rajouter du comique sur du comique est aisé ; faire briller le terne, voilà où pourrait se nicher le talent. Or, les découpeurs, les rewriters, les « dramaturgistes » qui sévissaient jusque-là semblent avoir démissionné au moment où leur tâche eût été pertinente. De sorte que, puisque la première partie est modifiée, l’aspect suranné et empesé de la seconde n’est plus justifiable : si c’était de l’authentique, on pourrait débattre ; mais quand on a le droit de toucher à tout, l’ennui qui fracasse ces trois derniers quarts d’heure est une authentique faute professionnelle.

Sur scène, pourtant, les solistes font le boulot correctement. On regrette que Tassis Christoyannis (Ali Baba), voix correcte et effort d’incarnation, soit si peu charismatique, oscillant entre « r » roulés ou pas. Sophie Marin-Degor (Morgiane), elle, fait ce qu’elle peut comme actrice pour sauver un rôle difficile à défendre de bout en bout, avec une voix fiable qui n’étincelle toutefois pas comme celle d’une vedette. Dans son rôle de méchant cocu roulé dans la farine, François Rougier (Cassim/Casboul) cabotine sans vraiment démériter ; mais on apprécie surtout la néophyte québécoise Christianne Belanger, qui donne l’impression que le rôle de Zobéide fut écrit pour elle tant elle s’en empare avec gourmandise, ainsi que Philippe Talbot, ce bon Zizi pas gêné par son ridicule et à l’aise sur scène.

En conclusion, le spectacle, sans être ouhouhtable, est artistiquement insatisfaisant. Dès lors que le texte est retouché, on est en droit d’attendre une pièce tendue et, en dépit des conventions consusbtantielles au genre, pétillante. Or, en renonçant à l’authenticité littérale et en ne boostant pas le final par tout moyen à leurs dispositions, les adaptateurs ont dû, in fine, avouer leur incompétence. C’est le grand regret du spectateur : ni authenticité, ni modernisation assez conséquente de la dramaturgie. Toutefois, cette déception n’enlève rien au plaisir d’une première partie où respire, malgré un orchestre souvent piégé, la légèreté gracieuse et talentueuse d’une opérette d’époque. Pour les curieux, signalons que France Musique retransmettra le spectacle le 5 juin à 20 h.

Gnagnagna

Si toi aussi, tu es gentil et mignon, ben, tant pis, ça arrive.

Salle Pleyel, 5 mai 2014, Steve Reich

Chaque année, la Cité de la musique invite Steve Reich pour (au moins) un grand concert minimaliste. Cette année, c’est à Pleyel que l’orchestre et le chœur MDR (non, pas mort de rire) de Leipzig lui rendaient hommage ; et nous y étions, boum.

La première partie s’ouvre sur Clapping Music, pièce pour deux claqueurs de mains, Steve Reich et Kristjan Järvi. On a du mal à prendre au sérieux cette pièce, même si elle illustre le principe du décalage sans s’encombrer de hauteurs de sons (un type frappe toujours la même chose, l’autre décale ses frappes différemment au cours de l’exécution). Pour nos oreilles, snob il est vrai, aucun intérêt, sinon de nous faire attendre avec plus de gourmandise Duet, la seconde pièce pour orchestre de cordes et deux violons solistes. La simplicité de l’œuvre (accompagnement épuré, léger décalage, passages du majeur au mineur et retour) met en appétit, d’autant que la durée de cinq minutes est suffisante pour cerner le procédé, l’auditeur ayant hâte de découvrir « autre chose » avec le troisième Reich (I know, but I couldn’t help it).

The Four Sections, composée en 1987 et première grande pièce de la soirée (25′), s’articule, en quatre mouvements, autour de quatre groupes orchestraux (cordes, cuivres, bois, percussions). Après une entrée progressive, qui met en valeur la beauté du son d’ensemble du MDR Sinfonieorchester Leipzig, l’orchestre s’efface pour laisser le thème renaître dans un ressac où l’on perçoit le métier de l’orchestrateur. Le ressassement gronde, entre unissons pas toujours parfaitement synchrones et fond des synthétiseurs, que vient briser, après un quart d’heure un peu longuet, le surgissement d’un piano. La brève deuxième section fait en effet résonner deux vibraphones et deux pianos, ornés de percussions annexes (grosse caisse). L’interrompt l’arrivée de la troisième section, lancée par les hautbois, avec bois et cordes et effets de résonances provoqués par des accords répétés. La mise en valeur d’autres pupitres (belles clarinettes) soutient l’attention, même si le procédé paraît trop systématique pour nous séduire vraiment – oui, même dans la musique répétitive, un chouïa de créativité et d’inattendu nous convient. La dernière section entraîne l’orchestre dans un dernier crescendo où le mélange des timbres et le martèlement bancal des pianos et des vibraphones précipitent l’auditeur dans un sentiment contradictoire : du savoir-faire, des trouvailles, mais une impression de longueur, plus que de langueur, que l’éloge du répétitif ne parvient pas, pour nous, à justifier sur la durée. Peut-être les tempi lents privilégiés par le chef (total de 27’30 contre 25′ demandée par le compositeur) participent-ils de ce léger déficit d’énergie et de surprise que nous regrettons…

Après la pause, The Desert Music sollicite un grand orchestre et un chœur amplifié, pour une pièce de trois-quarts d’heure créée en 1984 et construite en cinq mouvements. À l’incipit atmosphérique partagé entre instruments et chanteurs, succèdent l’entrée des violons entrent qui se décalent autour d’une pulsation rythmique entêtante. Et la souffrance de l’auditeur ne tarde pas à commencer : le criaillement des sopranos, il est vrai très sollicitées dans les aigus puissants, surprend chez un ensemble reconnu comme une référence dans l’interprétation de cette musique. Le manque de soutien des ténors, dont les tenues semblent tendre vers le faux, fait craindre lui aussi le retour des parties chantées, qui déclinent des fragments poétiques de William Carlos Williams, un auteur défunt dont le compositeur est fan. Le contraste percussif (feat. maracas et flûtes sautillantes) qui surgit enrichit la partition en aérant l’atmosphère pesante que le compositeur excelle à installer. La musique du désert, réfléchissant sur les bombes atomiques de 1945, oscille ainsi entre pulsations et harmonies inquiétantes, rythmée par des contrastes (nuances, effectifs orchestraux) qui soutiennent l’intérêt. Des saccades sautillantes accompagnent la section centrale, celle qui rejoint la déclaration de foi de Steve Reich (« it is a principle of music to repeat the theme, repeat and repeat again »). L’ensemble dirigé par Kristjan Järvi est alors à son meilleur : les plans sonores sont clairs, les attaques sont nettes, et les choristes sont plus musicaux que dans leurs forte (même si on croit remarquer que certains roulent les « r »… et pas tous). La structure « en arche », donc symétrique, conduit le compositeur à reproduire les éléments qu’il a préalablement mis à profit : ruptures, rythmes quasi latino, entrées des violons sur pulsations des vibraphones, crescendo/decrescendo… La symbolique de ce choix participe du souci de rendre la musique non-événementielle : c’est la répétitivité, d’une séquence ou d’une formule reprise à l’identique ou inversée, qui signe la beauté selon Steve Reich.

Pas sûrs que la pièce nous en convainque… Ses aspects les plus intéressants, pour nous, résident davantage dans les trouvailles de rupture, la science orchestrale du compositeur et les contrastes d’atmosphère que dans le retour de procédés déjà exploités dix ou quarante minutes plus tôt. N’empêche que la fin « en mourant » est bien rendue par l’orchestre et le chœur, nous conduisant à deux impressions : une curiosité maintenue pour une musique à notre sens inégale, entre astuces joliment maniées et facilités maniérées ; et un plaisir de pouvoir entendre, dans les conditions parfaites de Pleyel, une heure trente de musique contemporaine – même déjà vieille de trente à quarante ans – qui pousse à la réflexion et à la stimulation de l’oreille. Un bis bref et énergique, extrait des Three mouvements, est une jolie politesse offerte aux auditeurs globalement enthousiastes de ce concert, disponible ici jusqu’au 5 novembre.

La météo me tuera

En attendant le « banc d’essai » du 18 juin, mon prochain (bout de) concert de chansons, je continue à explorer mon répertoire inédit. Aujourd’hui, hommage au soleil.

[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2014/05/Soif.mp3]

Buller à Angoulême

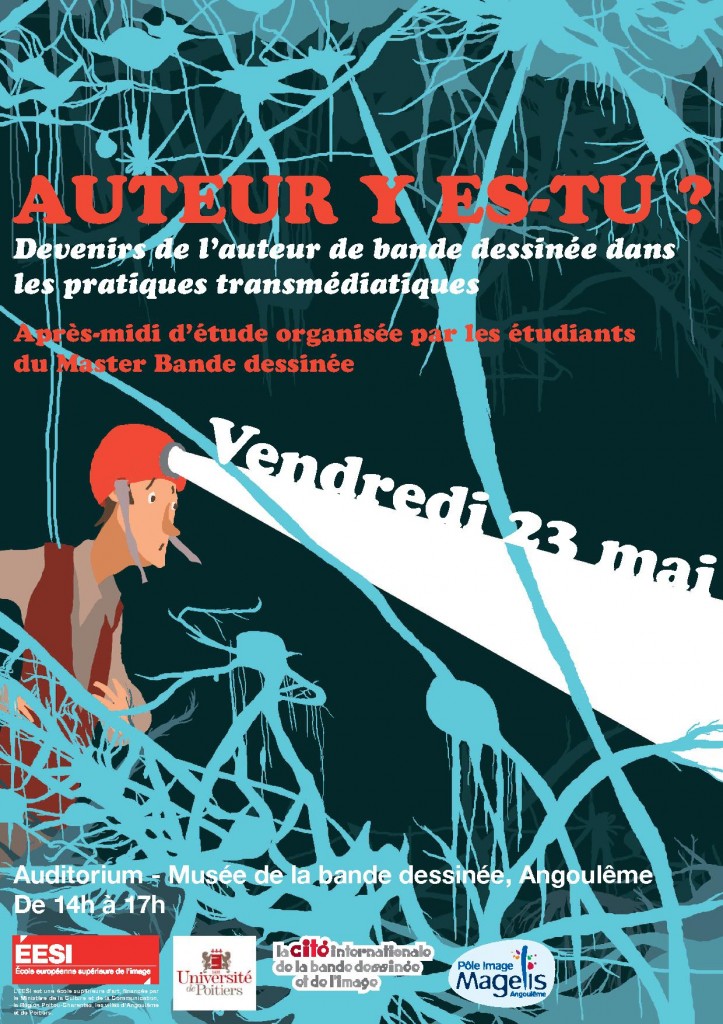

Auctorialité et branding, ou comment définir qui est « l’auteur » de Lucky Luke ? C’est ce vendredi, à Angoulême, avec un joli Power Point si tout est swing. Parce que je fais c’que j’veux avec mes ch’veux, par exemple.

Auctorialité et branding, ou comment définir qui est « l’auteur » de Lucky Luke ? C’est ce vendredi, à Angoulême, avec un joli Power Point si tout est swing. Parce que je fais c’que j’veux avec mes ch’veux, par exemple.

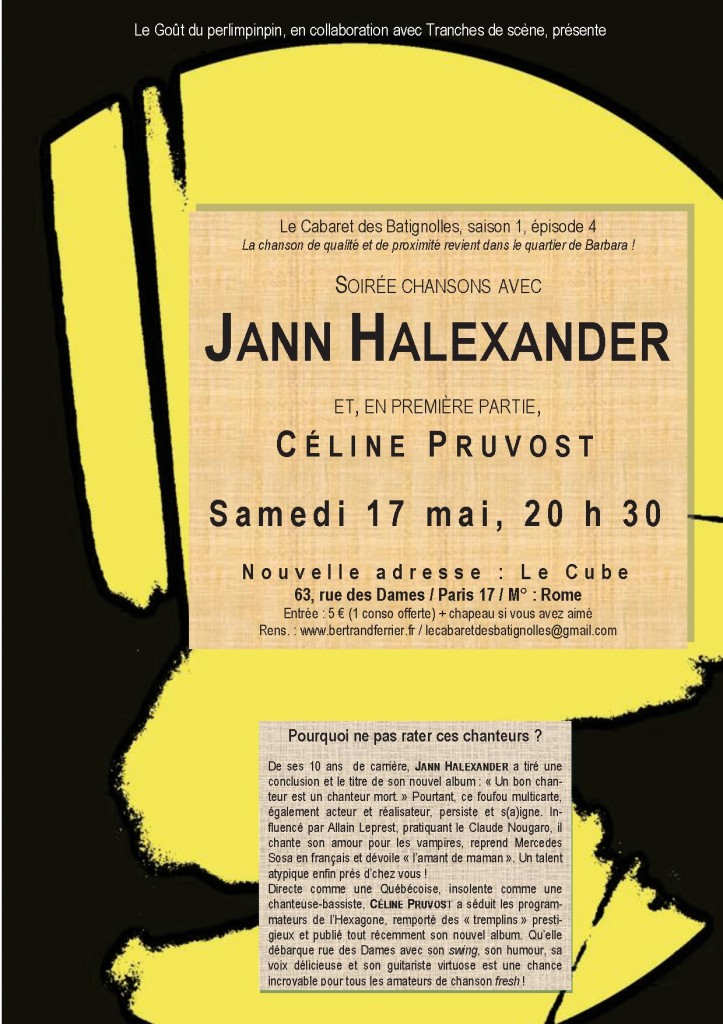

Le Cube, 17 mai 2014

- Le bar avant la bataille

- La table d’accueil en voie de finalisation.

- … mais c’est pas du business, hein !

- Céline Pruvost et pas-son-mari-mais-son-frère dans une salle comble, à la hauteur de leur fougue

- Jann et sa troupe chantent…

- … mais Jann, Ouman et Sultana (ou l’inverse) savent aussi sourire. Dingo, non ?

- Jann Halexander, la star de la soirée !

Café blindé pour accueillir le Cabaret des Batignolles, saison 1, épisode 4, avec Céline Pruvost et Jann Halexander. Pour le détail des photos et leur commentaire, cliquez dessus !

Le Cabaret des Batignolles, épisode 4

Rendez-vous samedi avec l’excellente Céline Pruvost et le si singulier Jann Halexander : humour, émotions, swing et convivialité sont au programme de ce concert de chansons intelligentes, avec de jeunes chanteurs expérimentés, doués et dont je serais sans doute jaloux si j’étais chanteur. Par chance, ce samedi, je me contente d’organiser, et je me réjouirais de partager cette soirée avec vous, au Cube, pour le plaisir de la chanson.

Rendez-vous samedi avec l’excellente Céline Pruvost et le si singulier Jann Halexander : humour, émotions, swing et convivialité sont au programme de ce concert de chansons intelligentes, avec de jeunes chanteurs expérimentés, doués et dont je serais sans doute jaloux si j’étais chanteur. Par chance, ce samedi, je me contente d’organiser, et je me réjouirais de partager cette soirée avec vous, au Cube, pour le plaisir de la chanson.