Enfin un peu de chic

Au cours des derniers concerts, j’ai proposé de lutter pour le respect de la différence, y compris prénominique, ce qui n’est pas rien. Merci au public d’avoir rejoint ma lutte.

Cité de la musique, 14 janvier 2014

Excitant programme que celui présenté par l’Ensemble intercontemporain le 11 janvier à Amsterdam et ce 14 janvier à Paris.

La première partie s’ouvre sur la Piccola musica notturna (7′) de Luigi Dallapicola. La composition, destinée à un petit ensemble (flûte / hautbois / clarinette, violon / alto / violoncelle, célesta et harpe) répond à son titre et à sa distribution. Tout est élégance, délicatesse, légèreté et discrétion. Cette jolie mise en bouche prélude à la création française, en présence du compositeur, d’Un minimum de monde visible (20′), signée Yves Chauris (né en 1980), et destinée à un ensemble de vingt-quatre musiciens dont trois percussionnistes. Faisons abstraction d’une note d’intention du compositeur, qui promet une « diffraction » allant « d’une cohabitation fragile jusqu’à son phagocytage » via « un discours imparable et corrosif » ; et plongeons plutôt dans cette proposition, qui commence par une évocation de l’inframusique (frottements, sons plutôt que notes, effets percussifs des cordes). Les instruments sont traités à rebours : la harpiste utilise des accessoires pour torturer ses cordes, le contrebassiste travaille son instrument à l’envers, le percussionniste use de l’archet dont la violoniste n’a pas toujours l’usage. Après cette première séquence stimulante, la pièce nous paraît s’enliser dans une sorte d’à-plat sonore que le compositeur lui-même hésite à assumer, proposant sporadiquement des micro-événements (rugissements du petit orchestre, claquement des percussions, questions-réponses quasi instantanées puis en ordre inversé), comme pour anticiper sur l’attention en voie d’effilochage. Vers le dernier quart, l’œuvre connaît – enfin – un pic d’activités avec des traits stéréo des deux percussionnistes, avant de s’apaiser en offrant un minimum de monde sonore. Malgré la direction précise de Pablo Heras-Casaldo et la collaboration attentive des musiciens, la pièce n’a pas sonné, à nos oreilles, avec assez de densité, de surprises et de séductions harmoniques pour nous emballer par-delà les clichés attendus, dont la déchirure de papier semble devenu un hit.

La première partie se termine par le Lied der Waldtaube (12′) d’Arnold Schönberg, pour mezzo et orchestre de chambre (feat trois clarinettes quand même), extrait des Gurrelieder. En vedette, la diva Susan Graham, souvent présentée comme la twin ou la BFF de la Fleming – elle est la seule guest des Guilty Pleasures, dernier disque de la superstar. De fait, la mezzo envoie d’emblée un timbre chaud et gorgé de graves pour célébrer la mort d’une femme kiffée par un dieu et butée par une reine. La tension de l’artiste (hésitant entre le par cœur et la partition sécurisante) sert, curieusement, le propos, car la voix s’envole avec gourmandise dans les aigus et s’enfonce, ténébreuse, dans les profondeurs de son registre très étendu. Si certains médiums de passage peuvent paraître un brin « avalés », cela n’est que chipotage négligeable : cette interprétation majestueuse rend pleinement raison de cette partition, et notre seul regret est que le chef, qui a pourtant déjà sévi dans le répertoire opératique, ne musèle pas un brin son excellent orchestre pour mieux laisser sonner la voix de Susan Graham.

Après la pause caviar – champagne millésimé (pour les veinards), retour vers le futur du passé avec une pièce de 1957, la Serenata n°2 (12′) de Bruno Maderna. La pièce s’esquisse aux sons des flûtes (la flûtiste jongle longtemps entre sa flûte et le piccolo), avant de s’ouvrir à l’ensemble de l’orchestre au cours de variations brèves, enchaînées et palpitantes car mettant pleinement en valeur l’orchestre – jusque dans la jazzification swinguée de la harpe. L’œuvre, tonifiante, sert de curieuse introduction à la transcription des Lieder eines fahrenden Gesellen (25′) de Gustav Mahler, pour mezzo et orchestre de chambre. L’œuvre, magnifique, unit une écriture dense et sombre à un texte naïf et romantique du compositeur himself (sur le thème : « Je voudrais être étendu sur la noire civière / sans pouvoir jamais rouvrir les yeux », une ambiance idéale pour mezzo !). Le résultat hésite entre la beauté mélodique et la noirceur orchestrale, le tout parcouru de brefs moments d’une gaieté réjouissante. Les contrastes d’humeur sont rendus avec grâce par l’orchestre ; et la mezzo est au diapason, passant subtilement du murmure au cri du cœur, en passant par la désespérance grondée, le bonheur sautillant, le doute déchirant… La voix est idéale, riche, maîtrisée. Le titilleur soupçonnera, à de très rares endroits, un petit abus de consonnes pour faciliter telle fin de phrase ; mais c’est vétille (je sais, mais j’aime bien). L’évidence de l’art lyrique de Susan Graham s’impose : c’est techniquement superbe et musicalement « superlatif », selon le mot à la mode.

En conclusion, un programme passionnant par sa diversité (genres, importance des pièces, effectifs en jeu), servi par des musiciens caméléons, un chef précis et une chanteuse de très haute volée… qui s’excusera même, auprès des fans venus l’attendre à la sortie, d’avoir pris le temps de se changer et de saluer ses amis. À l’américaine.

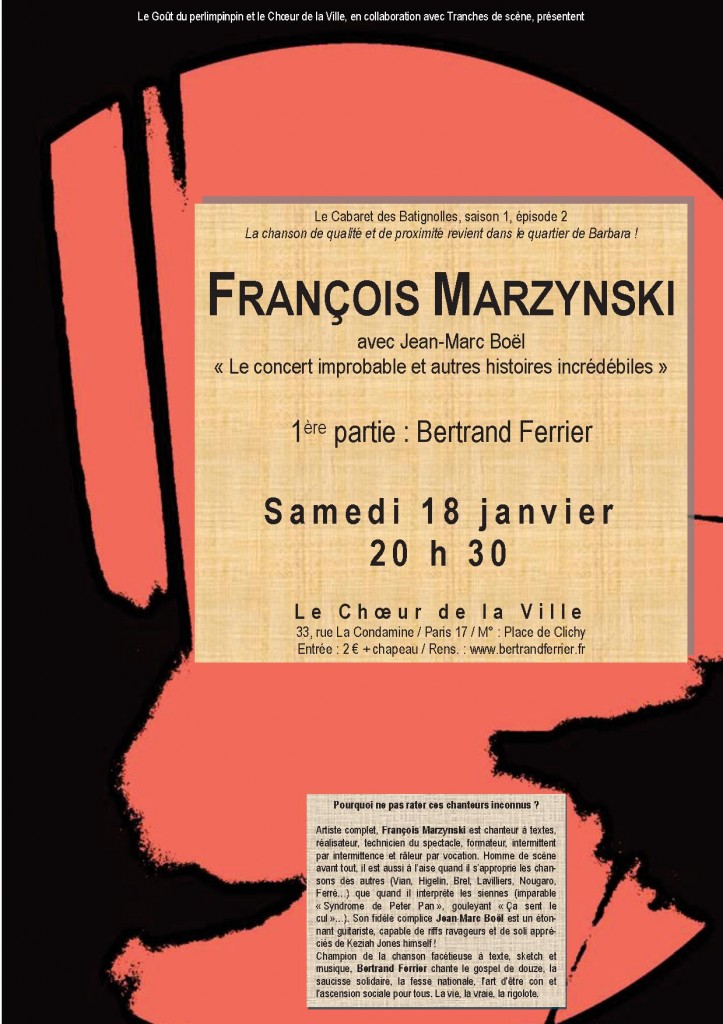

Le Cabaret des Batignolles, épisode 2

C’est joyeux. C’est festif. C’est cabaret, mais en moins chiant que le flim. On y retrouvera l’exceptionnel François Marzynski et le digital Jean-Marc Boël. P’tit coup à siroter et chip à suçoter offerts aux spectateurs. Excellentes chansons, interprète hors pair. Et en plus je fais la première partie. Wouh. Réservations en envoyant à lecabaretdesbatignolles at gmail.com nom, prénom, nombre de places souhaitées et, si vous le souhaitez, numéro de téléphone (en cas d’annulation de dernière minute).

C’est un tout petit monde…

… fragile au creux de nos mains, disait Jean-Jacques G. Mais il n’est pas le seul. La preuve.

Opéra Comique, 10 janvier 2013

De gauche à droite : Hanna Schaer, Marion Tassou, Jean-Sébastien Bou, Frédéric Antoun, Sabine Devieilhe, Paul Gay, Élodie Méchain, Roxane Chalard et Antoine Normand. Photo : Josée Novicz.

Elle aime un homme. Il aime une déesse. Lakmé, ce succès de l’opéra qui conte fleurette à l’opérette, sévit de nouveau à Paris. Impressions de la première.

L’histoire : cachée par son père, le brahmane maudit Nilakantha (Paul Gay), Lakmé (Sabine Delvieilhe) est censée être une déesse. Or, un jour, Gérald (Frédéric Antoun), un soldat anglais, accompagné de son meilleur pote Frédéric (Jean-Sébastien Bou) et de sa fiancée Ellen (elle-même affublée de sa sœur Rose – Roxane Chalard – et de sa gouvernante, mistress Bentson, jouée par Hanna Schaer), se glisse dans leur chez-eux. Il séduit Lakmé, ce qui rend furibard le paternel, surtout parce que la vierge est la base de son business religieux. Fin de l’acte I et repos des spectateurs. La vengeance de Nilakantha consiste à retrouver le fautif en faisant chanter sa fille sur le marché, puis à poignarder collectivement le bâtard. Celui-ci est alors rapatrié dans une cabane discrète dans la forêt car il a été mal poignardé. Fin de l’acte II. Lakmé propose à son chouchou, qu’elle a sauvé grâce à son opportune science des plantes, de boire un philtre d’amour éternel. Il accepte ; mais, quand elle revient, elle le surprend en train de préparer sa fuite pour la nouvelle campagne militaire de l’Angleterre. Elle s’empoisonne donc en boustifaillant une fleur, et confie son mec au pire ennemi qu’il puisse avoir : Nilakantha. Fin de l’acte III, et libération des admirateurs.

Le spectacle : révélation ! L’opéra, c’est de la musique et du spectacle. Si.

Côté spectacle, rien de répréhensible, et rien tout court : la mise en scène de Lilo Baur et les décors de Caroline Ginet sont au niveau zéro. D’un côté, quelques accessoires symboliques pour assumer le côté « indien toc » ; de l’autre, quelques mouvements négligeables pour faire « j’ai créé une mise en scène qui retourne à l’essentiel ». On voit bien par moments la tentative de faire du Jérôme Deschamps (la gouvernante puis quelques autres en vélo), mais comme on est loin du savoir-faire du maître des lieux, venu excuser par anticipation son ténor vedette ! La mise en scène et les décors sont étiques, d’une pauvreté dont on se réjouit à force de payer nos places parisiennes, en se disant que, au moins, elle ne nous oblige pas à huer ces imbéciles qui placent des juifs en exode au milieu d’Aida – mais, après tout, ces salopards ont droit à une journée spéciale sur France Musiques, alors bon. Les lumières de Gilles Gentner sont correctes, avec une ambiance années 80 assez réussie pendant la danse des bayadères, qui tournent à l’envers de la boule à facettes : effet garanti. La chorégraphie d’Olia Lydaki (aussi danseuse) nous réjouit en cela que, pour une fois, les danses sont confiées à des danseuses. Oui, c’est un détail, mais qui a vu La Muette de Portici, avec cette ridicule actrice qui se mouvait encore plus mal que moi sur le dancefloor, sait ce que « avoir envie de défoncer la gueule d’une grosse nulle » signifie.

Quid de l’essentiel, donc de la musique ? Sous la direction de François-Xavier Roth, Les Siècles font leur bonhomme de chemin. Même si on a du mal à voir en quoi sa direction est musicologiquement historique, ainsi que le promettait le trailer, le chef donne les départs, travaille les enchaînements (rapides ou posés, avec applauses ou sans…), essaye de pousser les nuances bien que la salle les valorise peu, et mène ses musiciens à bon port malgré quelques problèmes de cors typiques de cet instrument pourtant si beau. L’orchestre est digne, et témoigne d’un beau souci de respecter les inflexions dramatiques du livret. Côté chœur, beau travail de l’ensemble Accentus – pardon, accentus, c’est tellement plus classe – qui associe puissance vocale et jeu scénique.

Et les chanteurs ? Commençons par la vedette. Nous avions admiré Sabine Devieilhe, c’est peu dire, dans son remplacement de remplacement dans les pourtant conséquents Dialogues des Carmélites (alors qu’elle répétait Lakmé). Nous la retrouvons ici, toujours parfaite. Virtuose dans une partition redoutable, émouvante dans un rôle grotesque, magnifique dans une posture qui pourrait n’être que technique. Il ne faut pas croire les médias spécialisés qui lui promettent le meilleur, ce qui laisserait supposer que l’on a affaire à une star indûment fabriquée : Sabine Devieilhe mérite bel et bien des rôles sublimissimes. Bien sûr, Lakmé, c’est à la fois inchantable et kitsch. Mais cette artiste va nous bouleverser dans des rôles moins saugrenus. On a hâte de découvrir la suite de son emploi du temps : cette sublime perfection de chant, techniquement et artistiquement, ne demande qu’à emporter le spectateur avec la bonne partition… et le pas trop mauvais metteur en scène. Vivement que.

Autour de la vedette indiscutable, on apprécie la sûreté paradoxale de Frédéric Antoun, qui se fait excuser alors que, à part le début de son premier air, le reste est quasi irréprochable, hormis le manque d’incarnation scénique. Techniquement, le ténor monte, prononce, assure. Artistiquement, du deuxième balcon, il ne donne pas l’impression de dégager beaucoup. Avoir ce niveau vocal pour échouer si près du but, c’est rageant !

Parmi les déceptions honorables, Élodie Méchain propulse un timbre généreux de contralto, mais manque de clarté dans sa prononciation, et de régularité dans sa présence non-chantée. Insuffisant pour séduire vraiment. De même, Paul Gay, lui, a beau soulever les foules, il nous paraît un brin léger pour Nilakantha : manque de graves, grommellements en lieu et place de profération, projection limitée – rien de scandaleux mais, à notre évidence, pas assez pour le rôle.

Dans la catégorie des seconds rôles, signalons la déception que constitue la Suissesse Hanna Schaer : elle a le seul rôle quasi ouvertement comique de cette production (elle joue la nanny snob), et elle échoue. L’élocution est inégale, la projection est en dents de scie et l’incarnation scénique manque de constance. On préfère supputer que, après la première, elle va gagner en cohérence et aisance scénique, mais on n’est pas sûr que l’on n’a pas affaire à la Rosalind Plowright de la production.

Bonne surprise en revanche de retrouver Jean-Sébastien Bou. À l’applaudimètre, il efface Frédéric Antoun. C’est un peu injuste car son rôle est bien moindre ; c’est plus que juste car il incarne mieux son personnage, et il nous fait profiter de ses qualités vocales et scéniques déjà applaudies dans Mârouf. Excellent à tout moment, vocalement parfait, scéniquement charismatique, il mériterait d’être mieux distribué.

En conclusion, une soirée mitigée : sur un opéra fleurtant avec l’opérette, on pourrait attendre une mise en scène puissante, choisissant soit le premier degré, soit le vaudeville ironique, soit l’ambiguïté. Le désir de ne choquer – donc de ne séduire – personne, entraîne ce spectacle dans une impasse artistique : malgré la virtuosité des musiciens et des artistes lyriques, la vacuité de la théâtralité souligne la vanité (je sais, ça rime) du spectacle. En clair, le spectacle ne dit rien. On admire les prouesses techniques, mais l’émotion reste à l’écart. Vus les enjeux soulevés par cet opéra en rien ringard (entre autres : quelle place pour la religion et quelles limites au fondamentalisme ? quelles structures pour la société et quelles pratiques de la notion de tolérance ? quel statut attribuer à la la vague notion de rébellion ? etc.), c’est outrageusement dommage.

Théâtre des Champs-Élysées, 9 janvier 2014

Quatre compositeurs en une heure et demie : tel est le programme de l’Orchestre national de France, ce jeudi, feat. une grosse partie de clarinette. Aperçus.

La première partie du concert s’annonce pétillante. Béla Bartók ouvre le bal avec les cinq Images hongroises pour orchestre (10′). La composition, tirée de pièces pour piano, s’inscrit dans le lignée des succès folk du maître. Elle met joliment en valeur les bois (remarquable Bruno Bonansea à la clarinette), émeut un peu (« Un peu gris »), fait sourire (« Danse des porchers d’Ürög ») et remplit sa fonction d’apéritif voire de mise en doigts de l’orchestre placé sous la direction de David Zinman, croisement entre Potiron-le-mentor-de-Oui-Oui et un Grand Schtroumpf qui aurait perdu son bonnet.

Suivent, de Witold Lutoslawski, les cinq Préludes de danse pour clarinette, harpe, piano, percu et cordes (8′), eux aussi plutôt folk, eux aussi tirés d’une pièce précédemment destinée à une autre formation (piano et clarinette). Martin Fröst entre alors en scène pour sa première pièce en vedette. Voici l’auditeur dans le vif du sujet : climats joliment caractérisés, contrastes, surgissements, dialogues entre le soliste et la masse des cordes… Ces cinq exquises esquisses séduisent, portés par un clarinettiste soucieux de dialoguer, de façon théâtrale mais non surjouée, avec un orchestre bien cadré par le chef.

Le Concerto pour clarinette et orchestre à cordes, avec harpe et piano (18′) d’Aaron Copland conclut la première partie, à la fois très variée et très cohérente. Cette composition oscille entre le style classique, rendu par des harmonies délicates, et le style jazzy abordé par le seconde mouvement, en référence au commanditaire, Benny Goodman. Le clarinettiste, sollicité dans des registres très variés, s’amuse des difficultés virtuoses et prend le temps d’écouter puis de répondre à un petit orchestre sans défaut. Sa technique est irréprochable, avec détachés précis, colonne d’air maîtrisée, sonorité égale du bas registre aux aigus, et doigts agilissimes. L’ensemble est agréable donc trop bref, sans tunnel, stimulant, autrement dit : que demande le peuple ? Un bis ? Martin Fröst en propose un, quasi spontaneous, selon ses termes, sous forme d’une improvisation autour de thèmes connus, alternant exposition, variations orientalisantes, traits démoniaques et conclusion en pied-de-nez via un couinement jazz. Le théâtre des Champs-Élysées, quasi plein sans être complet, applaudit comme il se doit ce moment euphorisant.

Après la pause croque-monsieur – côtes-du-Rhône (par ex.), la Symphonie n°9 « du nouveau monde » d’Antonín Dvorák attend l’Orchestre national reconstitué. Comme souvent avec l’ONF, on prend plaisir à écouter ce tube sonner avec un timbre large et magnifiquement maîtrisé. La direction de David Zinman, qui baguette par cœur cette pièce (aime bien ce néologisme), n’a l’air de rien ; pourtant, la synchronisation des départs et des silences est quasi irréprochable, le tempo ne traîne pas en chemin (trait enlevé du hit le plus célèbre pour cor anglais), et les musiciens créent avec art des atmosphères qu’ils ont pourtant dû restituer quelques dizaines de fois. Par déformation personnelle, on aimerait entendre plus ronfler voire exploser avec fureur (pas de jeu de mot, surtout pas) cet orchestre lorsque la partition paraît l’exiger ; mais, plus musiciens que l’auditeur moyen, les instrumentistes privilégient la beauté et la délicatesse en toute circonstance, au détriment de l’effet facile qu’ils n’auraient aucun mal à produire. Le résultat est séduisant et rappelle que, quand elle est jouée par un orchestre de ce niveau, la Symphonie du nouveau monde est une magnifique pièce enchaînant les trouvailles orchestrales et mélodiques, à mille lieues de la rengaine lassante que l’on entend parfois.

En conclusion, une superbe soirée revigorante, avec trois héros : un chef efficace, un clarinettiste à la présence scénique puissante, et un orchestre admirable.