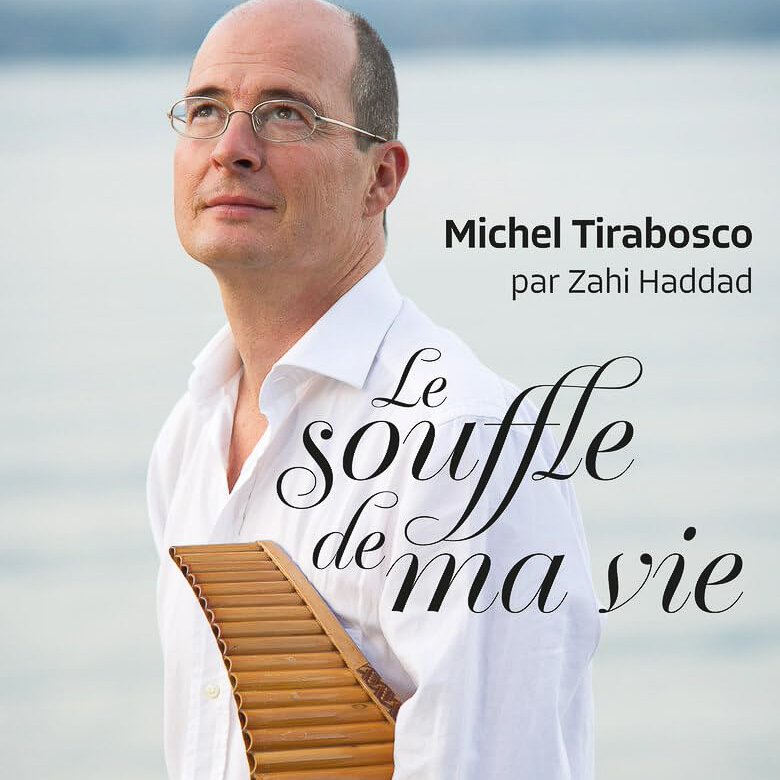

Les premiers chapitres de ce livre sur « comment ceux qui gèrent les morts gèrent la mort » ne manquaient ni de tonicité, ni d’une ambiguïté consubstantielle au genre : plusieurs témoins interrogés s’offusquaient du voyeurisme des lecteurs par les massacres alléchés tout en se donnant eux-mêmes en spectacle à travers leurs confidences anonymes à Charles Guyard – un peu comme Michel Tirabosco, chroniqué ce tantôt, refusait d’être envisagé comme un handicapé alors que son livre racontait sa vie de virtuose handicapé. Second point d’attention : la plupart des « travailleurs de la mort » ici évoquants plus qu’évoqués ne parlent pas du tout de la mort. Ils parlent

- de l’horreur,

- du dégoût,

- de leurs façons de se protéger – plus ou moins efficacement – et de protéger proches ou collègues,

jamais de l’impact philosophique sur leur conception de la mort ou sur la vie, au-delà de la peur des avions quand ils ont travaillé sur un crash ou de la méfiance devant les camions s’ils ont sévi sur le massacre de Nice. Nul défaut, au contraire : voilà deux tensions dont a hâte de découvrir comment le livre, avec son principe systématique (un gros attentat par chapitre, le témoignage en écho d’un membre des pompes funèbres chargées de s’occuper des morts),

- les nourrit,

- les irrite ou

- les dénoue.

Dans cette perspective, le cas du Bataclan, où meurent en 2015 quatre-vingt-dix spectateurs (d’autant que j’aurais pu être dans la fosse si la pochette du dernier disque en date des EODM n’avait pas été si vilaine, grâces soient rendues au graphiste), est intéressant. Le narrateur, employé de pompes funèbres, raconte

- les couleurs (rouges les vêtements jadis blancs, blanche la housse qui enveloppe le cadavre jusqu’àl’IML),

- l’odeur « de viande fraîche »,

- la géométrie carrée que les TIC découpent dans la salle pour organiser l’évacuation des cadavres,

- les bruits des cellulaires vibrant ou sonnant dans le vide,

- les anatomies de scènes de guerre (« on fait une quinzaine de corps et un pouce, celui du terroriste qui s’est fait exploser »), et

- la sensation d’irréalité, au retour, entre jeu vidéo resté allumé et télévision crachant les infos.

Le trauma de l’employé reste le vibreur des téléphones. Être vivant, c’est pouvoir encore répondre au GSM. De Charlie-Hebdo à l’Hypercasher, itou en 2015, le témoin suivant retient surtout son ordre de mission consistant à aller récupérer les corps des frères Kouachi à Dammartin-en-Goële. Un convoi par frère, sans savoir quel frère il récupère. Deux modes d’assassinat : la précision qui sectionne un nerf et tue net, et le mitraillage. Moralité, « il y a des morts qui font moins de peine que d’autres ». Ce n’est pas forcément une apocalypse, mais cela dévoile une raison pour lesquels ceux dont Charles Guyard reformule la parole parle si peu de la mort : ce ne sont pas des travailleurs de la mort mais des défunts.

À Saint-Étienne-du-Rouvray, la lâcheté bien française conduit à de nouvelles entourloupes sémantiques : point de musulman comme égorgeur de prêtre, mais un « radicalisé » comme, ailleurs, un « déséquilibré » ou un « jeune », accompagné ou non, remplacerait le mot honni de « migrant ». Il est des pudeurs coupables quoique significatives. En attendant, ce jour de 2016, dans l’agence des pompes funèbres, on s’ennuie sec jusqu’à ce que la mère et le frère d’Adel Kermiche entrent pour solliciter des obsèques. Plus que morale (l’argent fait loi), la problématique est logistique. Il faut notamment

- trouver un cimetière où enterrer le terroriste,

- prendre garde aux consignes spécifiques (pas de nom sur la plaque, etc.),

- gérer les RG,

- déterminer un horaire de funérailles hors ouverture

le tout en travaillant avec une collègue qui connaissait la victime du tueur – et qui finira dans les bras de la maman, reconnaissante pour une cérémonie digne. C’est que la mort n’est pas qu’une grande question métaphysique. Elle est surtout une question pratique pour les vivants dont la principale est : que faire des cadavres ?

L’enterrement des cadavres Dupont de Ligonnès est justement l’objet du très décevant chapitre suivant. Le témoin narre

- le stress (le sien devant l’ampleur du dispo et celui du faiseur de sandwichs paniqué devant l’arrivée d’une horde de Men in Black),

- les ragots entre collègues,

- la formation de la débutante, et

- le rôle gnangnan de l’équipe qui est « primordial » alors que le boss propose d’aller boire un coup.

On regrettera que jamais – jusqu’à présent – le business du mort ne soit assumé. Les pompes funèbres puent la générosité et l’amour, ce qui n’est pas leur créneau. Les majors de l’enfouissement sont des entreprises qui, par définition, visent à faire du fric. Par proximité avec les acteurs de ce business souvent éhonté, le livre tend grandement à le gommer. Ce tabou est d’autant plus regrettable qu’il émerge sur l’incendie de Charly-sur-Marne, où la gendarmerie demande aux PF si elles peuvent gérer huit corps, ce qui est leur marché. C’est pourtant LE sujet.

- Les assurances qui payent.

- Le collègue qui vient gratos après s’être tapé 4àà km (why?).

- La sous-préfète qui remercie.

À quel prix ? Combien vaut un calciné ? Le livre se perd faute de ligne de vie. On a bien compris que le sujet n’était pas la mort mais la gestion du cadavre. Mais quel est le sujet ? Peut-être le découvrira-t-on lors de la prochaine notule sur le sujet. À suivre !

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)