C’est un sujet inflammable : le wokisme est-il cette tendance exclusiviste à réduire la question culturelle, sociale et politique à une affaire

- de victimisation,

- de valorisation voire

- de domination

des conglomérats d’individus autoconsidérés comme des groupes uniformes et minoritaires au titre, notamment,

- d’un genre,

- d’inclinations sexuelles,

- de couleurs de peau ou

- d’une religion ?

ou bien le wokisme n’est-il qu’une étiquette désignant l’illusion de fascistes dégénérés, si ce n’est un pléonasme, hostiles à la victimisation de ceux qui ne leur ressemblent pas mais prompts à se victimiser eux-mêmes… et à tirer profit d’une désignation à la vindicte qui, émotionnellement, a souvent fonctionné comme un attrape-gogo efficace ? Poser la question en ces termes ressortit certes de la dichotomie caricaturale mais permet de souligner qu’il existe trois sujets en un.

- Le premier consiste à évaluer la pertinence du wokisme,

- le deuxième à estimer l’étendue de son instrumentalisation par ce qu’il n’est presque pas ironique d’appeler « les intéressés », et

- le troisième à réfléchir à son pouvoir en termes

- de délivrance de subventions

- (médiatiques,

- culturelles et

- universitaires, par exemple),

- de réduction des possibles

- artistiques,

- philosophiques ou

- politiques, ainsi que

- de liberté d’expression.

- de délivrance de subventions

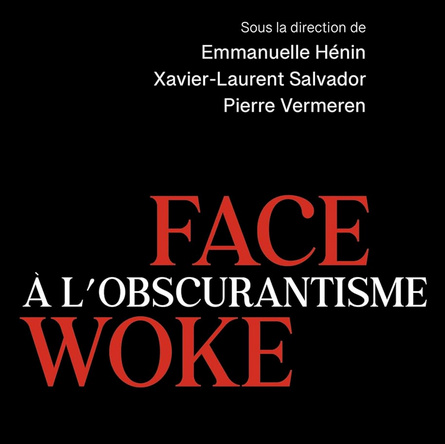

Face à l’obscurantisme woke, ouvrage collectif fraîchement paru aux PUF, illustre et examine à la fois le sujet. « Illustre » d’abord puisque sa parution a été, un temps, annulée par l’éditeur suite à une « campagne de presse » dénonçant son contenu, avant que le potentiel commercial attisé par la censure n’incite les Presses à le publier – rien de mieux qu’un peu de pognon pour apaiser les réticences d’une entreprise… « Examine » ensuite car, de façon engagée, le recueil d’articles se propose de dénoncer « les raisons d’une déraison », selon le titre de l’introduction d’Emmanuelle Hénin. L’émotion antiwoke semble naître d’un mélange d’agacement et d’inquiétude produit par un constat que peut faire tout observateur de la vie publique en général et culturelle en particulier.

Ainsi, dans M le magazine du Monde du 26 avril 2025, les trois phénomènes culturels évoqués ressortissent de thématiques woke compatibles comme cet organe de presse a l’habitude d’en mettre en avant de façon exclusive. Le premier phénomène, évoqué p. 54, est l’entreprise d’Eve Rodsky qui, après un livre et un jeu de cartes, a créé aux États-Unis un centre de formation en ligne afin d’aider les femmes (contre 1800 $ pour 12 heures, faut pas abuser…) à prendre conscience du fait que « la répartition des tâches [dans un couple hétérosexuel] est un problème systémique et non individuel ».

- Victimisation de l’ensemble des femmes mariées ou concubines,

- dénonciation du patriarcat, et

- emploi du mot-clef « systémique »

cadrent avec le projet de conscientisation woke. Le deuxième phénomène, évoqué p. 64, est une exposition de Lorraine O’Grady, aka « Mademoiselle Bourgeoise Noire ». Souhaitant « mettre les membres de sa communauté au premier plan », la « plasticienne » a organisé des « performances » pour dénoncer « le racisme sous-jacent du monde de l’art » et œuvré pour « rappeler l’africanité des sculptures antiques égyptiennes » afin de les « comparer à celles des minorités afro-américaines ».

- Victimisation des Noirs en général,

- recours à une manifestation (qui consiste à faire des photos avec des spectateurs devant lesquels est placé un cadre) élargissant de manière très généreuse la notion d’art, et

- appel au décolonialisme porté par une – c’est important – personne d’origine jamaïcaine (l’ensemble des Blancs mâles étant des oppresseurs fascistes)

cadrent avec le projet de conscientisation woke. Le troisième phénomène, évoqué p. 113, s’appelle Robin Conche, aka « Frs Taga », lequel se décrit comme « un Blanc à lunettes qui n’a pas le physique d’un bobybuildé » et qui « ne passe pas [s]es soirées avec des femmes dans des hôtels ». Bref, un mâle cisgenre déconstruit qui cadre avec le projet de conscientisation woke.

Plus largement, dans Face à l’obscurantisme woke, les auteurs cherchent à dénoncer, plus ou moins habilement, non pas la révolte de certains acteurs de la vie publique ou artistique contre des situations d’injustice ou des déséquilibres manifestes mais bien la puissance monolithique de cette tendance, dénuée de nuances et tendant à s’imposer comme la nouvelle norme. Cette impression que le wokisme est dominant s’exprime, selon Emmanuelle Hénin, par

- un élitisme jargonnant,

- une pulsion totalitaire à « regarder tous les phénomènes humains à travers une grille militante » et souvent communautariste, ainsi que par

- un « obscurantisme » institutionnel, qui impose de nouveaux codes tant dans les « instances occidentales » (tel l’ONU) que dans les universités et les grandes écoles.

Le wokisme est une théorie structurellement contradictoire – c’est sans doute ce qui fait sa force, car en disant tout et son contraire, ce courant politique, au sens où il s’inscrit dans la cité, peut espérer plus aisément désamorcer toute tentative de critique. Pour lui,

- il n’y a pas de genre, mais les femmes sont des victimes ;

- il n’y a pas de race, mais le Blanc est un indécrottable colonisateur raciste ;

- tout être est naturellement l’égal de l’autre, mais il faut imposer des quotas car, malgré que l’on en ait, la réalité est rebelle à cette illusion (presque récemment, Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, s’est appuyée sur l’exigence de quotas du Haut conseil à l’égalité pour « fixer un objectif de 50 % de filles dans la spécialité mathématiques en terminale en 2030″), etc.

Pourtant, plutôt que des contradictions qui le constituent, Emmanuelle Hénin pense que le wokisme tire sa puissance

- de la « radicalisation de la posture critique »,

- du « divorce entre la science et le réel » (par exemple quant à la « fluidité des genres » remettant en cause l’existence même d’un sexe biologique),

- de la foi dans « l’équivalence du savoir et du pouvoir » (enseigner, ce serait imposer une vision colonialiste, raciste et sexiste aux étudiants) et

- de la dimension religieuse de la posture, les codes woke étant apparus dans les milieux protestants américains avant d’être instrumentalisés par des filous opportunistes.

À en croire l’auteur, avec les wokistes « le dogme n’est plus fondé sur une vérité objective mais sur l’idée que le point de vue subjectif des victimes est la norme de la vérité ». Nous examinerons prochainement le kaléidoscope – d’intérêt hélas très inégal – des analyses sur « la subversion des institutions », thème de la première partie du livre, dans une prochaine notule. À suivre !

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)