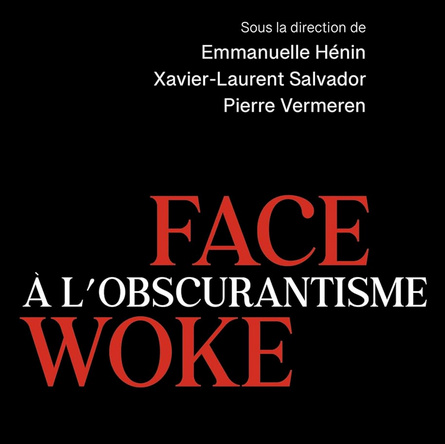

Le wokisme est un prisme et un discours considérant les individus selon leur appartenance communautaire. Celle-ci permet de hiérarchiser les groupes selon leur degré – cumulable – de victimisation, évalué notamment selon

- la race,

- le sexe désormais appelé le « genre »,

- l’orientation sexuelle et, de façon plus polémique,

- la religion (les deux religions permettant d’être victimisé étant le judaïsme et l’islam).

La hiérarchisation dans la gravité de la victimisation entraîne, à l’inverse, la stigmatisation de l’individu non-victimisé, alors reversé dans une catégorie de dominant à déboulonner voire plus si affinités – c’est le cas

- des Blancs,

- des catholiques,

- des hétérosexuels mariés,

- des personnes votant pour ce que la coopérative intersectionnelle des victimisés désigne comme l’extrême-droite,

le tout pouvant, là encore, être cumulatif. Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador et Pierre Vermeren ont dirigé un ouvrage collectif assumant de dénoncer moins cette (im)posture du wokisme que sa tendance à être envahissante et totalitaire. Le recueil de brèves communications est une manière kaléidoscopique d’analyser le bienfondé d’une sensation d’étouffement susceptible de saisir, par exemple et sans exclusivité, l’observateur de la vie culturelle. Ainsi des choix du Monde pour ses chroniques de spectacle, qui semblent souvent fondés sur la compatibilité entre le pitch et les théories wokisantes. Pour illustrer ce propos, notons que, le 13 mai, le journal évoquait deux spectacles :

- les chorégraphies de Renato Cruz, « au carrefour des danses urbaines, des problématiques décoloniales et des enjeux sociétaux », page 25, l’artiste se produisant dans un festival qui « accueille des performeurs (sic) autour notamment, des identités queer et de l’histoire de l’esclavage », d’une part ; et, d’autre part,

- la pièce d’Agnès Limbos visant à dénoncer « le poids du colonialisme en Belgique et de l’éducation catholique » page 27.

La résonance entre les objets d’intérêt laisse entendre, à force d’occurrences similaires, que l’art officiel est pour partie gangréné par une phraséologie et une posture politique pour le moins wokocompatible, ce dont il est difficile de rendre raison sans susciter réprobation et accusations de complotismofascisme. L’affaire est d’autant plus inquiétante que l’obsession pour la victimisation des Noirs ou des homosexuels, qui n’émane pas souvent des soi-disant intéressés (sans doute parce qu’ils sont victimes d’une relation d’emprise les soumettant aux Blancs) mais peut être suscitée par l’aspiration à l’obtention de subventions plutôt qu’à une mauvaise conscience sincère ou fabriquée pour être dans l’air de l’ère, ne se limite pas à la critique culturelle, loin de là. Les auteurs de Face à l’obscurantisme woke s’offusquent d’une prégnance beaucoup plus systémique d’un tel biais. C’est ce qu’ils développent dans une première partie intitulée « La subversion des institutions ».

Selon eux, le wokisme marque une mutation anthropologique consistant à ne plus rechercher la concorde sociale mais la discorde communautariste fondée sur une opposition frontale entre « les dominants, les méchants, les arriérés » et leurs victimes effectives ou transgénérationnelles (au sens où certaines communautés estiment qu’elles ont souffert parce que leurs ancêtres auraient souffert d’une domination dont il faut obtenir repentance et, surtout, réparation trébuchante). D’emblée, les directeurs de publication envoient Nathalie Heinich, qui avait signé toute seule Le Wokisme serait-il un totalitarisme ? (Albin Michel, 2023), expliquer « les raisons du succès du wokisme ».

La première de ces raisons serait notre capacité à nous « affilier mentalement » à des communautés fondées non sur des idées abstraites ou générales – telle que la nation – mais sur une similitude immédiate. La seconde serait moins un réflexe qu’un moyen : les réseaux sociaux

- amèneraient la constitution de « bulles cognitives » enfermant les individus dans des cercles autonourrissants,

- répandraient des exemples internationaux (notamment angloaméricains) de modèles multiculturels communautarisés, et

- renforceraient les réflexes d’exclusion consistant à

- stigmatiser,

- conspuer voire

- anathémiser, et hop, celui qui m’est désigné comme « autre ».

Dans son article assez peu en cohérence avec le titre de la première partie, Sami Biasoni feint de s’étonner de l’association entre « déni des phénomènes » et « évitement du débat ». Son but : répondre à ceux pour qui le wokisme serait une rumeur d’Orléans, autrement dit une fake news inventée et diffusée, en l’espèce, par les conservateurs. La dénonciation du wokisme participerait-elle de cette « panique morale » que les sociologues ont diversement définie ? Pour Sami Biasoni, une telle accusation obère la nature du wokisme pour qui

- la domination d’une classe (les Blancs cisgenres, hétérosexuels et éventuellement catholiques) aliène « l’autodétermination et la liberté » de leurs semblables dissemblables,

- la subjectivité de la souffrance victimaire n’est pas moins objective – euphémisme – que l’objectivation de la réalité, et

- la non-pertinence d’une méthodologie analytique – fût-elle fondée sur une problématique anachronique – justifiant le discours victimaire ne doit pas avoir d’impact sur l’évaluation de la validité du discours revendicatif.

Sans doute est-ce ce que les auteurs, dans leur diversité, considèrent comme l’obscurantisme woke, c’est-à-dire la capacité à nier la réalité :

- les races n’existent pas,

- les sexes n’existent pas,

- l’objectivité ne rend pas raison du réel.

Or, si l’antiwokisme n’est pas le résultat d’une « panique morale », explique Sami Biasoni, c’est qu’il ne vise pas à livrer en pâture à la haine populaire telle ou telle catégorie minoritaire de personnes. En revanche, il aspire à montrer la faiblesse des éléments de langage et de raisonnement visant à la « déconstruction civilisationnelle de l’Occident »… avec plus ou moins de brio. En la circonstance, l’on regrettera la confusion qui, peu à peu, gangrène l’article, plus enflammé que rigoureux, convoquant ici Eugénie Bastié, l’égérie de la droite Bolloré, çà Platon, là Michel Maffesoli, fomentant un grand blouguiboulga référentiel, et s’envolant dans des sphères à nous inaccessibles comme quand il écrit, p. 61 :

La non-réalisation révolutionnaire peut résulter de l’empêchement justement permis par la réaction.

Gâ ? Bon, reprenons souffle et retrouvons-nous tantôt pour la suite de nos aventures entre Wokeland et Antiwokeland !

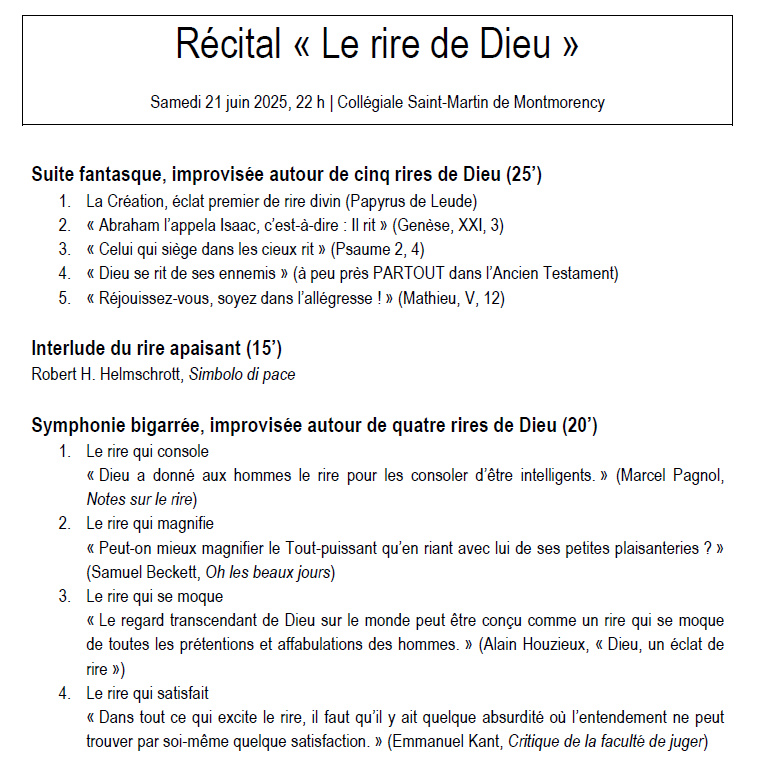

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)