L’exposition Julie Manet a présenté avec bonheur manière d’irradiation tant, autour de Julie, ont gravité de nombreux autres artistes, importants ou a minima plus que respectables. Parmi le foisonnement des pièces présentées, nous avons évoqué deux axes importants :

De la sorte, nous avons montré comment, par-delà l’émotion esthétique voire grâce à elle, la galaxie Manet proposait une image doublement spéculaire

- en représentant un miroir des familiers des peintres, et

- en fixant une image de la société telle que l’imagine, au sens artistique du terme, la grande bourgeoisie de l’époque.

Pour le dernier volet de ce compte-rendu, il nous faut à présent rendre raison, fût-ce schématiquement, de la multiplicité des formes matérialisant cette représentation.

3.

La forme des œuvres

C’est une évidence qui saute aux yeux des visiteurs. L’exposition ne gravite pas seulement autour de Julie Manet, elle gravite aussi autour de la notion d’œuvre. Encore convient-il de recenser les principales formes d’œuvre proposées aux curieux. Nous en présenterons donc à gros traits trois nuances :

- l’œuvre achevée,

- l’œuvre ouverte et

- la non-œuvre.

a -L’œuvre achevée

L’œuvre achevée est en apparence la plus reconnaissable. Elle est majestueusement sertie dans un cadre souvent paré de dorures patinées qui muséifient, pour ainsi dire, le travail artistique… parfois au détriment de la réalité historique.

Ainsi du portrait de Berthe Morisot représenté ci-dessus : son véritable écrin était une valise confectionnée spécialement sur mesure, qui permettait au modèle – à qui Manet l’avait offerte – de l’emporter partout avec elle. La mise en scène de l’œuvre achevée la valorise pour partie, mais la fixe aussi dans un décorum dont le visiteur peut avoir peine à s’extraire. Or, au-delà du tableau très bien peint, d’une valeur inestimable et parfois auréolé d’une notoriété à faire frémir de jalousie certains fouteboleurs, frémissent

- un projet,

- une émotion et

- une fusion saisissante entre artisanat et art.

L’œuvre achevée gagne en statut totémique ce qu’elle doit ensuite regagner en puissance artistique. Par un procédé paradoxal, le regard doit s’ajuster pour lui réattribuer sa force esthétique et émotionnelle… qui lui vaut, précisément, d’être achevée et muséifiée. La multiplicité des formes ici proposée contribue à réactiver le regard. En effet, elle intègre l’œuvre achevée à une série de nuances susceptibles de la rendre plus résonante. Pour illustrer notre propos, citons les nombreuses copies qui sont rassemblées, telle cette Vierge au lapin de Titien copiée par Édouard Manet.

On connaît l’importance de la copie pour

- aiguiser le regard,

- travailler la main,

- s’approprier l’art des grands anciens et, éventuellement,

- draguer dans les musées en vue d’épousailles et plus si affinités, ainsi que l’a pratiqué Julie Manet.

Dans la perspective qui nous intéresse, notons néanmoins que ces objets suscitent un deuxième paradoxe, puisqu’il s’agit de copies originales. La notion de copie est ici aspirée par la notion d’œuvre, mais elle trahit une tension sous-jacente. Si une œuvre achevée est une copie, est-elle encore une œuvre ? Dans la mesure où la créativité n’est plus un critère, qu’est-ce qui constitue sa valeur :

- la notoriété du peintre copieur et du peintre copié,

- la similarité entre les deux versions ou, au contraire,

- un subtil jeu des différences laissant sourire les spécialistes expertologues devant la légère manétisation de Titien ?

Devant ces questions, il apparaît que l’œuvre achevée est bien une forme picturale qui semble tirer pour partie sa spécificité de son achèvement plus que de la peinture elle-même. D’autant que l’exposition met en lumière une seconde tension propre à l’œuvre achevée. Celle-ci interroge son authenticité. En effet, la copie est un genre qui revendique une bipolarité : elle est originale (réalisée par le peintre qui l’a signée) et fausse (le peintre qui a signé n’est pas celui qui a conçu le tableau). Le faux, lui, paraît n’être que faux. En réalité, il peut être faux et original.

Cette ambivalence est illustrée par le tableau ci-dessus. Après la mort d’Édouard, Julie Manet s’aperçoit que trois sortes de tableaux signés par son oncle circulent :

- des authentiques,

- des faux et

- des douteux.

Ces Baigneuses avaient une particularité pour le moins particulière puisque l’une des femmes a trois jambes. La difformité – qui constitue l’un des intérêts de ce nu-ci – pouvant passer pour une monstruosité insupportable, elle a été dissimulée par un repeint rupin. L’œuvre achevée que l’on voit a donc été achevée trois fois :

- par Édouard Manet,

- par le chirurgien qui a corrigé le maître, et

- par le restaurateur qui a dégrafé la peinture masquant la troisième jambe.

En l’espèce, le faux n’est ni une copie anonyme d’un tableau attesté, ni une création « à la manière de », mais une optimisation d’un tableau en fonction du bon goût. Une proposition à la fois authentique et fausse qui, cette fois, a renoué avec son authenticité.

En conclusion, la notion d’œuvre achevée – appliquée aux tableaux comme aux sculptures de Berthe Morisot présentées dans l’exposition – prend saveur dès lors que l’on s’aperçoit que la réalité transforme ce bloc de marbre en colosse aux pieds d’argile. L’œuvre achevée vibre en écho aux multiples possibles qui la défient ou, comme nous l’allons voir à présent, la prolongent.

b – L’œuvre ouverte

Ce n’est pas le moindre intérêt de l’exposition Julie Manet que d’associer aux œuvres achevées des pièces figées dans l’éternité de l’éphémère. Ce qui aurait dû n’être qu’un instant, qu’une marche vers l’œuvre achevée, devient soudain œuvre achevée elle-même. Elle dévoile moins la recette d’un artiste qu’elle n’enrichit la notion d’œuvre en la frottant à celle d’esquisse. L’étape épate d’autant plus qu’elle permet de percevoir à la fois la relativité de l’achèvement et la dynamique qu’il cèle. En quelque sorte, l’énergie du processus défie la supposée perfection de la finitude.

L’affaire est d’autant plus fascinante quand elle s’arrête là, c’est-à-dire quand elle n’est pas comparable à un tableau achevé fondé sur cette esquisse. On a l’impression d’être face à un vaste possible, assez formé pour donner une idée du possible résultat final, et à assez incomplet pour laisser une place à la rêverie. Le tableau inachevé entraîne une cocréation fantasmatique et investit le visiteur d’une mission qui n’est pas sans évoquer ces « livres dont vous êtes le héros ». Le tableau inachevé est un tableau dont le visiteur est le héros. Nous voici explorateur d’une interruption temporelle ayant figé la situation, à la façon onirique de Pompéi.

En somme, l’œuvre est doublement ouverte. Elle est ouverte dans la mesure où elle indique une impulsion et non la fin du saut artistique ; mais elle est aussi ouverte dans la mesure où elle permet au visiteur de se hisser, le temps d’un fantasme, à la hauteur du peintre-cuisinier qui le fait saliver sans lui donner à croquer l’intégralité du plat annoncé.

L’effet n’est pas le même avec Julie Manet ou L’Enfant au chat, puisque l’esquisse préparatoire, même encadrée comme un vrai tableau, a été conçue comme une, eh bien, euh, esquisse préparatoire et a servi à préparer l’œuvre achevée – dont on a présenté un aperçu ici. Reste que cette préparation peut aussi submerger l’œuvre achevée, en ce sens que l’œuvre achevée n’est qu’une actualisation de l’œuvre ouverte.

La pérennité de l’esquisse valorise sa puissance artistique. Ce qui lui manque en peaufinage, elle le gagne en potentiel. Si l’œuvre achevée célèbre savoir-faire et sensibilité, l’œuvre ouverte est un terreau fertile pour la créativité et l’imaginaire. De l’impression première à la peinture impressionniste, il existe un champ fertile que peut dévoiler et fertiliser l’insertion d’esquisses dans une galerie de tableaux aboutis.

Parachevant cette intuition, en fin d’exposition, la récurrence des cygnes témoigne du potentiel d’un tel sujet, qui fait du motif même une œuvre ouverte. Avec Berthe Morisot et Julie Manet, il ne suffira pas d’un cygne. Au pastel sur le papier ou à l’huile sur la toile, les artistes creusent la richesse évocatoire de ce volatile persistant. L’œuvre achevée rejoint ici l’œuvre ouverte, dans la mesure où cette déclinaison d’un même animal semble faire dialoguer entre elles les pièces rapprochées pour l’occasion. Chacune est une œuvre singulière, mais elle est également partie prenante d’un réseau dont le visiteur est invité à construire le sens via la résonance des tableaux.

c – La non-œuvre

Nous ne saurions achever ce parcours autour de la notion d’œuvre sans évoquer les œuvres qui n’en sont pas. Souvent, dans un univers créatif, l’œuvre est l’expression en plein d’une non-œuvre en creux – celle à laquelle l’artiste a renoncé pour se focaliser sur le tableau qu’il réalisera in fine. Dans celui de Julie Manet, cette tension entre les deux pôles est d’autant plus forte que l’héroïne de l’exposition est à la fois

- peintre,

- collectionneuse et

- veilleuse mémorielle des artistes qui lui furent proches.

Dès lors, la confrontation entre l’œuvre qui advint (la oui-œuvre, en quelque sorte !) et celle qui n’advint pas (la non-œuvre) paraît structurelle voire ontologique.

En réalité, la distinction est plus subtile, moins radicale peut-être, en tout cas plus riche de nuances. Quand le faux est une non-œuvre, le remix post-mortem teinte déjà la dichotomie d’un voile point uniquement translucide. Quand l’esquisse est collectionnée pour elle-même, l’affaire se complique car elle n’est ni œuvre aboutie, ni non-œuvre, plutôt pré-œuvre, ce qui ne serait pas une catégorie intellectuellement satisfaisante si ce statut ambivalent n’obligeait à ouvrir l’éventail du concept d’œuvre au-delà du réflexe binaire – oui ou non.

Ce battement de nature s’explique sans doute parce qu’être ou ne pas être n’est que rarement la question. La question, qui n’appelle pas toujours de réponse, serait davantage : dans quelle mesure et pourquoi la proposition que je vois peut être considérée plutôt comme une œuvre que comme une non-œuvre ?

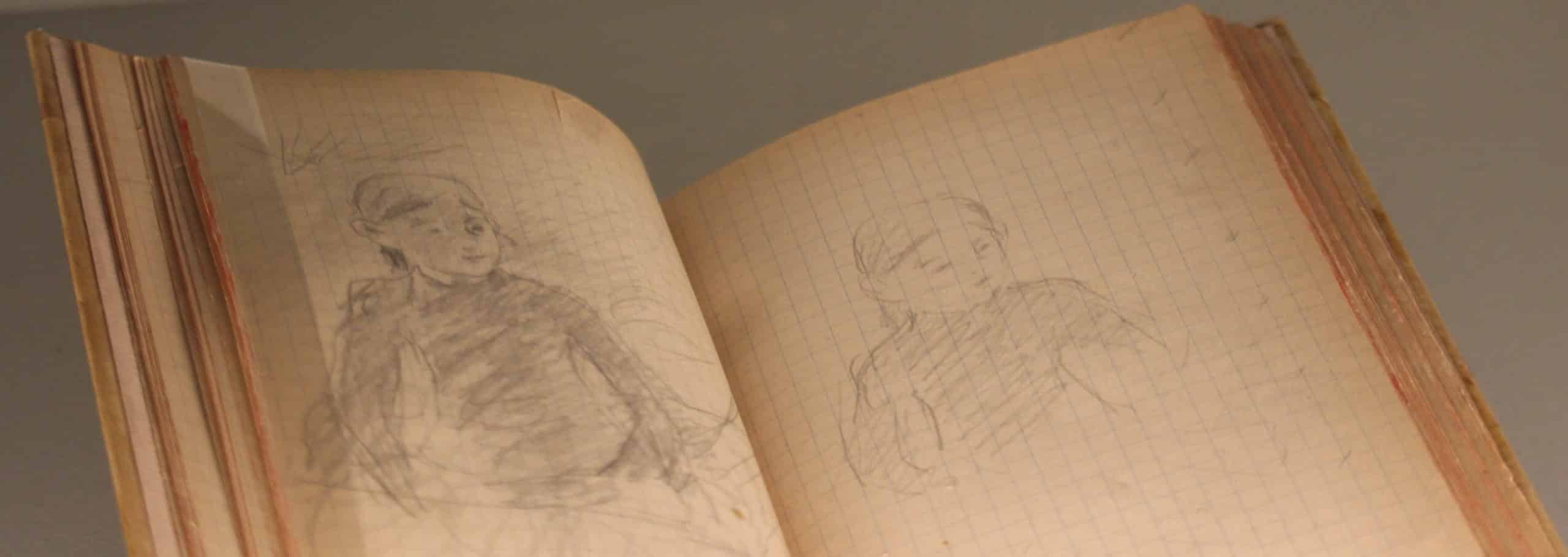

L’exposition permet de creuser cette problématique, notamment grâce aux carnets qui y sont présentés. L' »esquisse pour fillette » reproduite supra illustre ce flou palpitant car elle permet d’interroger la substance de l’œuvre. Une esquisse pour un tableau devient-elle une œuvre à condition d’être réalisée sur un support susceptible d’être encadré par un collectionneur, donc est-elle une non-œuvre si elle n’est fixée que sur un carnet de croquis ? Plus encore, devient-elle une œuvre parce qu’elle a effectivement précédé la réalisation d’un tableau en bonne et due forme, comme c’est le cas pour la « fillette » morisottée ? Autrement dit, certaines non-œuvres deviennent-elles des œuvres par contamination et non par essence ?

Semblable questionnement pourrait, à la longue, paraître amphigourique. Confessons-le, il peut même déjà paraître amphigourique ! Pourtant, ne nous y trompons pas, il plonge au cœur de l’essence artistique. Ne nous pousse-t-il pas à réfléchir sur le moment mythique, qui procède presque de l’acte de foi, où nous estimons que l’art est advenu et que, ce que nous regardons, en est une manifestation ?

Les aquarelles glissées par Berthe Morisot sur son livre de comptes laissent à penser que le plus stimulant n’est pas l’édiction d’un limes autour de la définition d’une œuvre vs celle d’une non-œuvre. Il réside dans l’auscultation de la spectralité polysémique – au sens où la définition d’une œuvre ne saurait être univoque, ou plutôt qu’une série de définitions est seule susceptible de rendre compte de la diversité ontologique de cette notion – et de la densité des marges, au sens où les franges de la notion d’œuvre sont aussi denses que son noyau. Pareille complexité dépasse même la notion d’œuvre pour interroger celle d’artiste. Une œuvre est-elle œuvre parce qu’elle est produite par un artiste (ainsi des aquarelles glissées sur un carnet de notes banalissimes), ou un artiste est-il artiste parce qu’il produit des œuvres ?

En conclusion

De l’œuvre et de l’artiste, de la poule et de l’œuf, qu’importe qui fut le premier ? Dans cette genèse-là, il est probable que le serpent se morde promptement la queue. Par chance, pour l’exposition Julie Manet, une telle morsure est une bénédiction car elle valorise la pluralité du concept « Julie Manet ».

- Sa position centrale dans un milieu artistique foisonnant,

- sa capacité créatrice qui aurait pu être stérilisé par le fonctionnement en vase clos de la communauté ou sa position de femme – voire, pis, d’épouse, ainsi que

- son habileté à se mouvoir d’un rôle à l’autre avec une sensibilité passionnante et une modestie troublante

contribuent à nourrir

- l’ébaubissement (le mot n’existe pas ; sa réalité, si),

- l’intérêt et

- la réflexion du visiteur.

Au-delà du beau tel que nous avons appris le reconnaître, l’art apparaît, se dérobe, rebondit, s’échappe, trébuche, se laisse rejoindre, sinue – et nous, tour à tour impressionnés et frétillants, nous laissons prendre au son de sa flûte, attendant le prochain concerto avec impatience.