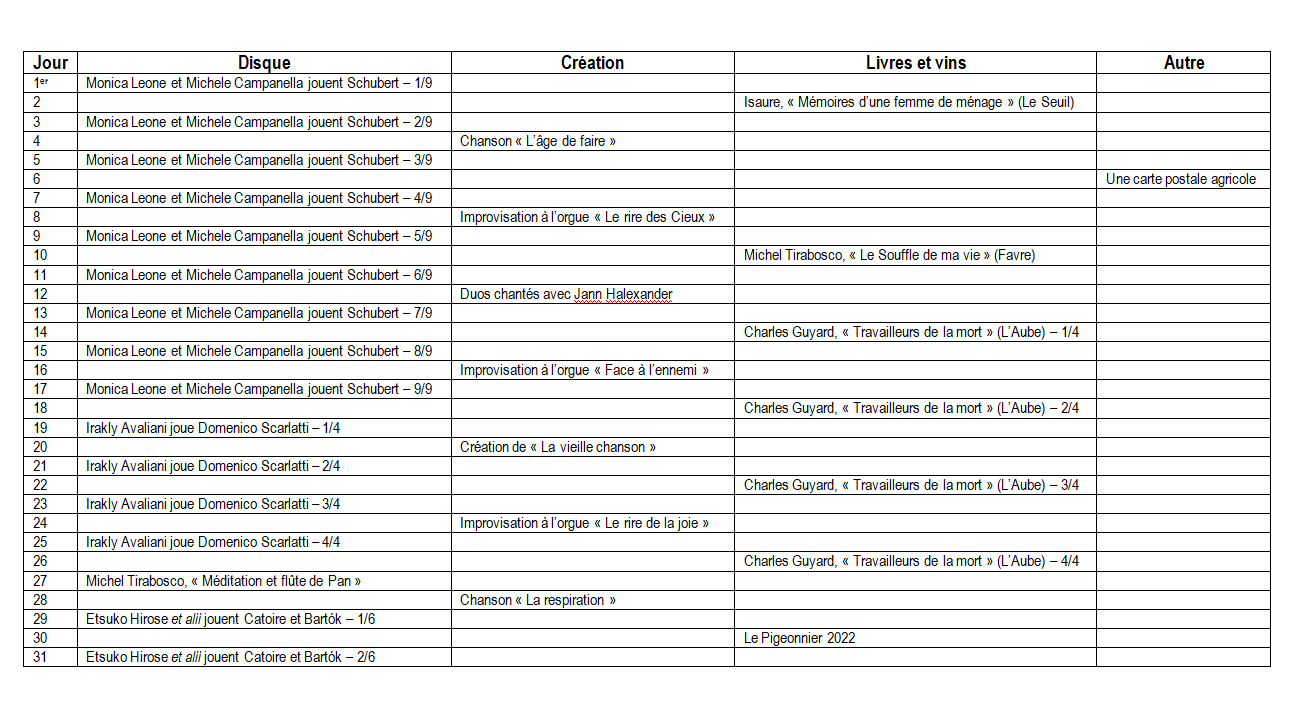

La troisième « pièce pour piano » posthume siglée D.946 est un allegro en Ut à deux temps. Enfin, à deux temps façon Schubert : le compositeur aime souvent fixer un cadre bien

- clair,

- rigide,

- solide,

pour mieux le titiller. Ici, il ne s’en prive pas :

- anacrouse (la mesure commence avant qu’elle n’ait commencé),

- enjambements de mesures et

- contretemps

dialoguent avec

- la rythmique carrée de la dextre,

- les accents sur le premier temps, et

- le motorisme efficace des accords répétés.

Irakly Avaliani s’y révèle

- sautillant,

- preste et

- punchy.

La modulation en Ré bémol et le passage en ternaire feint l’apparition d’une berceuse que

- les croches gambandantes, et hop,

- les modulations instables et

- les fortissimi

dissipent. Le retour de la partie A, entre

- voltige vertigineuse,

- énergie terrienne et

- virtuosité roborative,

conclut avec brio le faux impromptu et le cycle. Après quoi, le pianiste propose deux adagios.

Le premier, composé en 1818, est le D.612 en Mi. Balançant sur une pulsation ternaire, il est énoncé avec une infinie délicatesse. Le texte est paré de dentelles

- (triolets,

- appogiatures,

- trilles,

- traits chromatiques…)

qui frissonnent et volettent tel un drap séchant paresseusement dans l’après-midi sage d’un village du Sud. Sans négliger les silences et les effets d’attente qui laissent respirer le texte et clarifient le discours, l’interprète y soigne notamment

- les deux en deux,

- les mordants et

- la netteté des triples croches.

Une sensation

- de paix,

- de tranquillité et

- de rêverie douce

hypnotise l’auditeur, d’autant que le mouvement a une couleur énigmatique d’inachevé, comme si une autre pièce aurait dû le précéder et encore une autre le prolonger. Foin de sandwich au goût sonate, en l’espèce, mais une part appréciable laissée à l’imaginaire du mélomane, l’adagio devenant un « interlude » onirique, de même que des préludes sans fugue laissent en suspens, à l’état de fantôme ou de fantasme, le « lude » qu’ils étaient censés introduire.

Le second adagio sélectionné est une œuvre en Sol marquée D.178. Composée en 1815, elle arbore fièrement ses deux temps… même si le tempo donne l’impression que l’affaire est plutôt pensée à quatre. Cela donne une impression

- de largeur,

- d’espace et

- d’air

que la simplicité du propos amplifie. Irakly Avaliani ne cherche pas à boursoufler cette tranquillité par des effets censés affrioler l’auditeur distrait. Cette musique s’écoute avec attention. Alors pétillent à nos esgourdes

- les surgissements de doubles voire triples croches,

- l’effet entraînant des croches puis des triolets itératifs,

- la tentation du rubato,

- l’évanescence d’arpèges éthériques, et

- les cahots d’un développement qui semble cueillir des idées comme des fruits avant de les poser dans la corbeille et de les agencer pour préparer une nature morte.

Ces sept minutes dessinent un temps suspendu que le pianiste nous invite à savourer, loin de la presse et des bousculades censées faire de nous des hommes modernes et quasi importants. Chansons et foutaises que cela ! Ainsi que l’écrit Jean-Michel Maulpoix dans Une histoire de bleu [1992] (Gallimard, « Poésie », 2005, p. 149),

la vie humaine n’est qu’un couloir, quelques portes et quelques crochets pour les manteaux et les écharpes.

Dès la prochaine chronique, nous reprendrons paletots et tours de cou pour voyager au gré de la Fantaisie Wanderer. À suivre !

Pour écouter le disque (pas forcément dans l’ordre et avec des erreurs dans le référencement), cliquer ici.

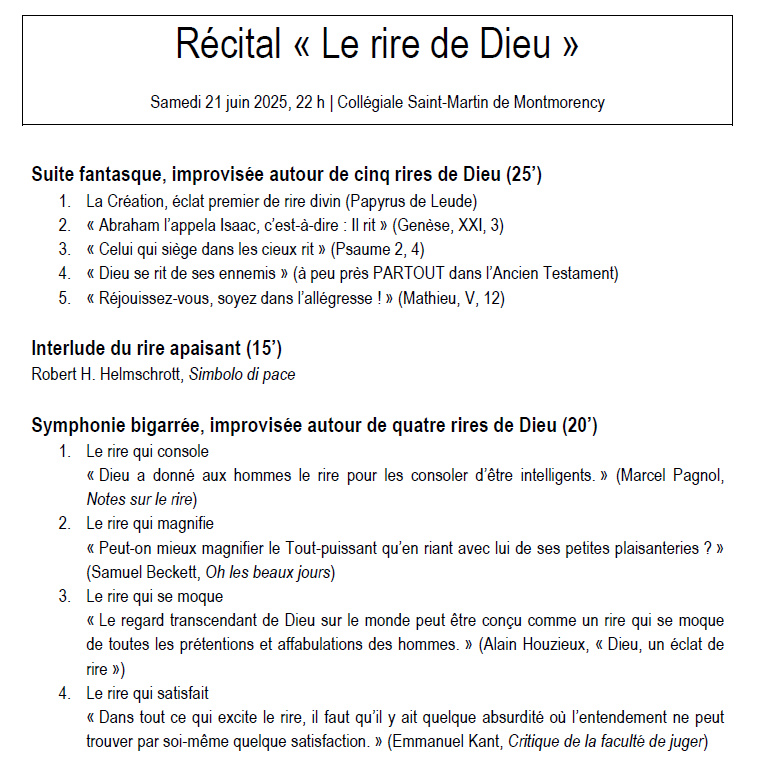

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)