En général, c’est

- la cerise sur le clafoutis,

- le pomponneau de la pomponnette, voire

- la raison d’être du disque en tant qu’objet physique.

Le livret est un outil précieux pour

- présenter la cohérence ou l’intérêt d’un programme,

- éclairer une problématique voire, ça arrive,

- faire bien rigoler le lecteur tant le livrettiste s’emberlificote dans un idiolecte

- vaseux,

- boursouflé et

- péremptoire

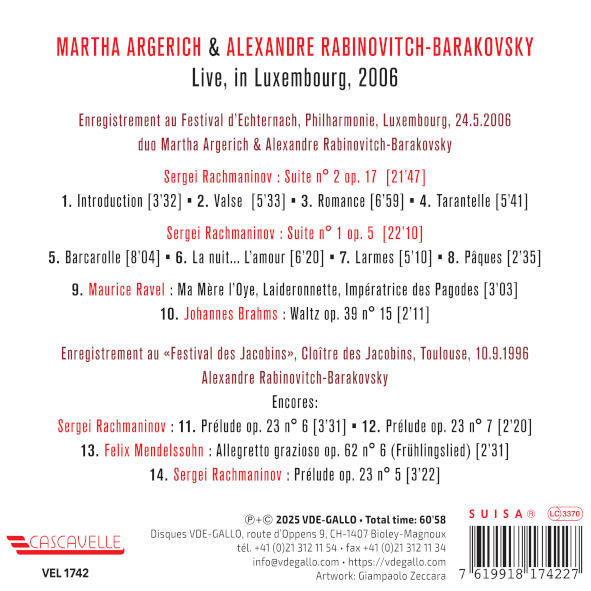

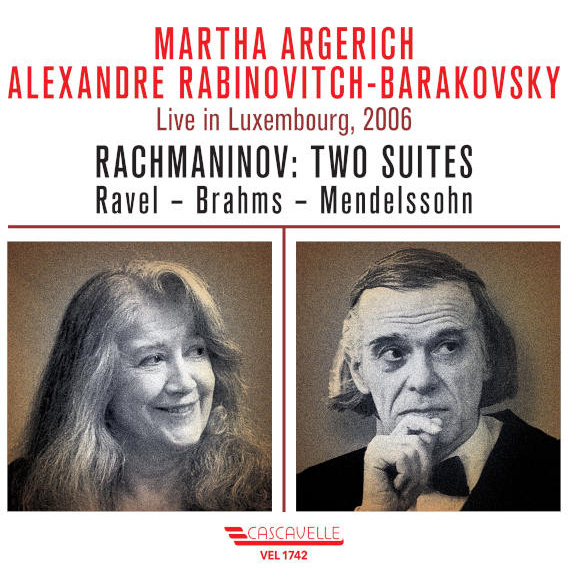

tentant de faire passer du pipi pour du Sauternes. Le livret très numéroté que signe Alexandre Rabinovitch-Barakovsky saisit d’abord par sa singularité avant de susciter un sentiment de gênance. De l’autobiographie efficace, on sombre dans manière de règlement de compte ou de mise au point revancharde visant à souiller une ex. Le musicien

- accuse

- la méga star du piano,

- la madone du clavier,

- l’intouchable reine-mère des petits marteaux d’avoir invisibilisé leurs quinze ans de vie et pratique artistique communes… ainsi que leur chat « qui a vécu longtemps dans l’appartement » ;

- lui reproche aussi de l’avoir traîné dans la boue avec la complicité d’Olivier Bellamy (dont il saccage le patronyme), alors qu’il revendique de lui avoir sauvé la vie en la mettant en contact avec le bon oncologue ; et

- s’amuse presque des supposées supplications de Martha Argerich (« tu étais le seul rayon de lumière dans ma vie ») quand il décide de la quitter pour rentrer en taxi, eh oui, de Bruxelles à Genève – amateurs de Hitch, range ta fierté de commander à un bougre ton trajet de 2 km, là, on parle de 771 km.

De sorte que l’extrait du concert donné le 24 mai 2006, juste avant qu’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky n’annule ses dates suivantes de concert en duo sonne comme un point final à une histoire prolongée entre 1999 (date du break) et 2006. Depuis cette année, déclare le musicien, « je n’ai plus jamais revu M.A. », comme il la désigne désormais. Côté dramatisation, c’est réussi. Côté style aussi. À sa façon, l’écriture vibre de la même énergie que les œuvres massives et souvent passionnantes du compositeur. Il y a

- du rythme,

- de la tension,

- des progressons,

- des foucades et

- le sens d’un tempo décidé et narratif.

Toutefois, il est permis – ou alors on se permet – de se demander si cet étalage people et intime, qui ne présente évidemment qu’une version de la longue histoire, a bien sa place dans un livret de disque. Comme souvent quand on se pose une question, à part quand on cherche à se souvenir de l’emplacement de ses foutues clefs, la réponse n’est pas indispensable… tant qu’il y a la musique. En l’espèce, voici les deux suites pour deux pianos de Sergueï Rachmaninoff, à commencer par la seconde, opus 17, composée en 1901, en parallèle de son deuxième concerto.

Le premier mouvement est une « introduction » à deux temps siglée « alla marcia ». Surprise : le disque commence au troisième accord de la partition. Facétie de notre mange-disque habituel qui ne nous a pas accoutumé à ce genre de gobage ? Possible ! En attendant, le silence et les deux premiers accords sont inaudibles. Hasard ou réalité scientifique ? Sauf erreur de notre part, le responsable de l’édition phonographique n’est pas nommé, ni sur la pochette, ni dans le livret. Peut-être a-t-il omis de laisser un délai raisonnable en ouverture de bal, histoire de précipiter l’auditeur dans le game. Assurément, c’est sympa de commencer in medias res, mais point trop n’en faut… Les deux acolytes

- ne traînent pas,

- ne finassent pas,

- ne lésinent pas sur

- le motorisme des octaves et accords répétés,

- les contrastes entre sforzendi et staccati, ni sur

- le groove apporté par des accents à temps et à contretemps.

On apprécie cette tonicité indomptable, d’autant qu’elle se pare de nuances çà différenciées, là synchronisées. Les interprètes cisèlent la spécificité de chaque partie :

- attaque virulente,

- mutation vers l’élégiaque, et

- retour aux caractéristiques martiales qui n’empêchent pas

- de varier les intensités,

- de galber les phrasés et

- d’ajouter des pétillements à la coda,

à l’issue de laquelle les pianistes posent un accord arpégé, davantage dans l’esprit que dans la lettre. La valse qui suit est un presto démoniaque et léger à la fois. Virtuose à titre individuel (le non legato ajoute du spectaculaire au pyrotechnique) et pour le calage du duo lancé à train d’enfer, le mouvement s’éclaire « un poco meno mosso » d’irisations aiguës qui peinent à contenir la fougue sous-jacente.

- La puissance roborative des saucisses qui gigotent,

- l’efficacité des accents et

- la capacité à jouer ensemble

- (rigueur,

- nuances,

- changement de tempo)

saisissent. La partie en Mi bémol

- poétise sans niaiser,

- cherche une mélodie tout en s’épanouissant dans une harmonisation liquide,

- se transforme en flamme puis semble hésiter avant de se laisser à nouveau entraîner dans une cavalcade très convaincante.

On applaudit

- les sautes d’humeur,

- les hue et les dia, ainsi que

- les transitions entre le zist et le zeste,

admirablement rendus, clochettes de fin incluses.

Le troisième mouvement est une romance. Il s’agit d’un andantino toujours ternaire (6/8) mais, cette fois, en La bémol. L’énoncé qu’en font les artistes semble astucieusement hésitant, comme au début de certaines love stories.

- L’on s’apprivoise,

- l’on n’ose pas trop se découvrir,

- l’on sait que c’est gagné mais l’on feint d’être encore en mode séduction.

C’est ce jeu d’heureux dupes que semblent évoquer les deux pianistes. La modulation – aux accents presque hispanisants dans ses débuts – s’anime avec des triolets de doubles croches qui embrasent l’un puis l’autre instrument avant de revenir à une bienséance qui n’en dit pas moins… mais peine, c’est heureux, à garder son corset en place. Même le retour au La bémol liminaire est explosif. L’amour est ainsi, et tant pis si quelques braises et escarbilles font brûler les vaisseaux des amants, ensemble ou séparément, un peu plus tôt qu’espéré.

- Les échos entre les pianos,

- la multiplicité des formules rachmaninoviennes,

- les trouvailles harmoniques

sont ici joués avec

- une subtilité qui n’évite surtout pas l’emportement animal sans lequel l’amour ne serait pas ce prétexte sublime qui le rend si attirant,

- une aisance technique qui rend justice de la complexité du défi musical, et

- une sensibilité dont la justesse embrasse une coda tout en retenue.

La tarentelle conclusive – qui, sur notre mange-disque, commence deux secondes avant la quatrième piste, peut-être est-ce décidément notre tourne-CD qui est trop impatient – est un presto qui rappelle l’origine bien connue, avec un « u », de cette danse, censée guérir de la morsure d’une tarentule (certains avancent que la tarentule en question aurait été une cochonnerie encore pire, la malmignatte, mais va-t’en renommer toutes les tarentelles « malmignattelles », aujourd’hui, c’est aussi réaliste que d’envisager qu’un peuple sensé puisse élire – et pas qu’une fois, attention – à la présidence de la République française une dégueulasse épluchure de méduse qui les méprise, les insulte et gonfle le portefeuille de ses amis grands patrons et/ou marchands d’armes : personne n’y croit). Martha Argerich et Alexandre Rabinovitch-Barakovsky

- lâchent les étalons,

- étagent les intensités pour faire ressortir à la fois l’explosivité des accords ou des octaves et la vivacité des croches circulant d’un instrument à l’autre,

- caractérisent les différents moments de cette chorée de Sydenham intenable même tonalement.

Le faux vol du bourdon dopé à la kétamine qui frétille débouche sur une nouvelle bousculade histrionique à laquelle les duettistes mettent fin avec la fureur attendue. Pour un concert one shot et pas que, par-delà un livret malaisant, le résultat se révèle

- maîtrisé,

- ébouriffant et

- joyeusement furax.

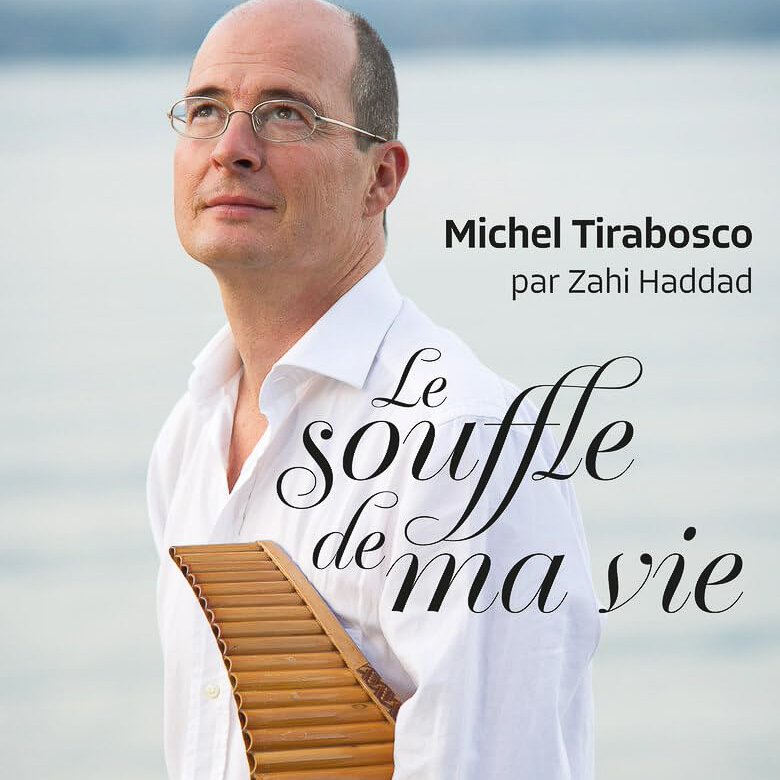

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)