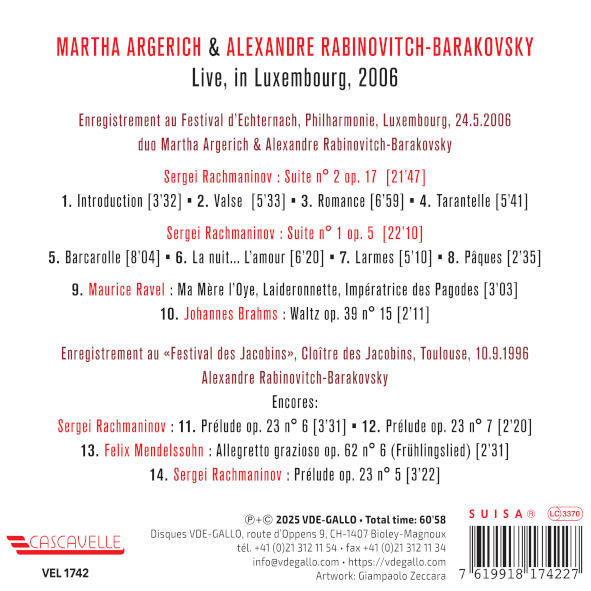

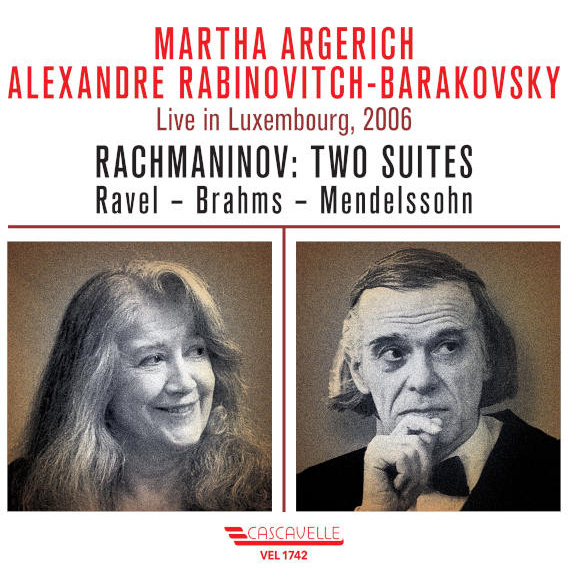

Sergueï Rachmaninoff a vingt ans quand il compose son cinquième opus, une fantaisie de quatre tableaux pour deux pianos dédiée à Piotr Ilitch Tchaïkovsky. La barcarolle qui ouvre le bal cite en ouverture un poème de Mikhaïl Lermontov, écrivain et soldat météoritique mort à vingt-six ans dans un étrange duel. Le texte évoque une gondole clapotante qui « glisse sur les ondes », tandis que l’amour fait s’envoler le temps » de sorte que « la passion ne connaîtra plus de flambée ».

L’allegretto en trois temps et en sol mineur divise d’abord nettement les rôles. Au piano I le clapotis, au piano II la glisse aquatique. Les interprètes rendent avec finesse l’ambiguïté de cette pièce faussement tranquille en faisant dialoguer

- les deux ternaires (trois temps et triolets de doubles voire de croches) et le binaire des croches du piano II,

- l’unisson qui propulse la barque et les sursauts de vaguelettes inattendues qui la secouent,

- la netteté de la mesure et sa submersion sporadique (enjambements arpèges, accélération).

Sous leurs doigts, les trouvailles harmoniques sont sublimées par une agogique qui donne une saveur étrange aux hésitations paisibles de l’énoncé, entre « L’aquarium » de Camille Saint-Saëns et une fredonnerie bluesy. L’aisance technique des interprètes leur permet d’accorder l’attention nécessaire aux variations

- de touchers,

- d’accentuation et

- de caractère.

Le travail sur

- les silences,

- la retenue,

- la suspension et

- le rythme

enchante. La mutation de mode (mineur puis majeur puis re-mineur) assure le balancement des couleurs sans entraver la cohésion du son unissant les deux instruments. C’est

- virtuose,

- musical et

- saisissant.

On ne lâche pas les grands sentiments avec le deuxième tableau, énigmatiquement intitulé « La nuit… L’amour » et placé sous quelques vers de Lord Byron qui entend dans « les douces brises » et le chant du rossignol « résonner mélodieusement » les serments d’amoureux. L’adagio sostenuto s’avance sur trois temps, comme le précédent mouvement, mais en Ré. Là encore, initialement, Sergueï Rachmaninoff scinde les rôles. Le piano II parle d’amour, dans sa béatitude extatique et qu’statique, voilà ; le piano I fait résonner mélodieusement le presque-indicible ; et cela est fait avec une finesse tellement intériorisée qu’aucun auditeur n’est, j’en suis sûr, capable de ne pas être bouleversé.

La modulation en si mineur prolonge cette sorte d’extase interrogative entre itérations et arpèges. Elle semble confiner à l’immatérialité avant que le compositeur n’interroge la part de nuit dans l’amour des amoureux fous :

- rugissement de triolets graves,

- impossible aspiration durable vers le suraigu malgré appogiatures et trilles,

- changement de rôles entre les musiciens et secousses de la partition.

Un diminuendo conduit à un agitato où l’agitation inclut

- le tempo (accéléré),

- le rythme (le binaire du piano I s’enflammant aux triolets puis aux traits en triples croches du piano II) et

- l’intensité thymique.

L’instabilité ou l’insaisissabilité amoureuse vibre soudain au piano I :

- trilles et appogiatures,

- groupes de sept puis neufdoubles croches (pour le prix de quatre),

- surgissement des triples croches en crescendo

strient l’espace et le zèbrent d’éclairs roses bonbon.

- Traits furieusement virtuoses,

- nuances aux petits oignons,

- liberté de l’énonciation jusque dans la coda en pointillés

ravissent l’esgourde. Même fors le narratif de celui qui se présente comme un homme bafoué, on sent que les zozos ont ces œuvres dans les doigts (ils ont enregistré les deux suites pour Warner en 1992…) et dans le cœur. C’est spectaculaire, mais ce n’est pas que spectaculaire : c’est aussi

- senti,

- pensé,

- vibré.

Le troisième mouvement s’intitule « Larmes ». On sait que l’amour n’a qu’un temps – en l’espèce deux, dans cette suite – mais c’est comme la mort : on a conscience que la catastrophe approche, et cependant on n’y croit pas. Les mots de Fiodor Toutchev qui introduisent le mouvement sont sans ambiguïté, chantant les « larmes humaines » qui coulent en « torrents de pluie dans les ténèbres d’une nuit d’automne ». Ce « largo di molto » binaire continue l’attrition des mouvements, de plus en plus courts donc de plus en plus denses.

- Deux virtuosités,

- deux écoutes réciproques,

- deux maîtres du clavier transformant en désespérance jubilatoire leur technique superlative :

on ne peut qu’être ébaubi. En dépit d’une partition truffée de complexités,

- les ralentis sont magnifiques (on n’est pas dans du sépia, plutôt dans du « ne pars pas, gasp, elle est partie »),

- les répartitions d’intensité sont éclairantes (musicalement mais humainement aussi),

- les mutations de nuances (du chagrin maximal au regret et vice et versa) sont sidérantes.

L’opposition de registre et de dynamique entre les deux musiciens jusqu’à ce que Jean Sommer appellerait « l’accord pour ne jamais être d’accord » qui sert de coda touche au magnifique. Or, sublimation du magnifique, qui plus est dans une civilisation où l’orthodoxie n’est pas tout à fait rien, « Pâques » est le dernier tableau de la fantaisie. Des syntagmes d’Alexeï Khomiakov annoncent le projet :

- « Accents éclatants »,

- « puissant carillon »,

- « saint triomphe ».

Pas de doute, ça va déflagrer. L’allegro maestoso en sol mineur est une monstruosité technique qui n’accorde jamais son pardon. Les cloches tintent.

- L’accoutumance des interprètes à la partition,

- leur technique souvent incroyable,

- leur capacité à musiquer intelligemment ce qui, sans cela, serait pénible brio et non impressionnante musique

leur octroie une apparente liberté indispensable à l’imitation des cloches et au rendu d’une partition certes ultra difficile mais dont la résonance va au-delà de la performance. Dans cette version, il y a

- de la fureur,

- de l’explosivité,

- de la transcendance – mieux:

- de la métaphysique.

Il faut de la folie pour

- ces contretemps,

- cette rythmique techno,

- cette rage tectonique qui salue l’impensable par excellence :

l’amour non plus d’un homme pour une jolie demoiselle et réciproquement mais d’un dieu qui

- sacrifie son fils (qui est lui, enough said)

- pour une bande de cons dont nous sommes,

- avant de le ressusciter pour guider ladite bande de cons vers lui.

Bien du tellurique est nécessaire pour raconter ça. Les anciens amoureux l’ont compris et ont su assez l’extravertir pour que l’évidence explose en musique aux oreilles de leurs auditeurs. Prochaine notule : les bis des deux puis de l’un. À suivre !

Pour acquérir le disque, c’est par exemple ici.

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)