On connaît la légende, née il y a deux décennies, de Christine Schornsheim, venue enregistrer un disque de sonates Haydn dans un studio nordique perdu. Bloquée par une tempête de neige, elle alors aurait décidé d’enregistrer l’intégrale – publiée chez Capriccio – plutôt que de tourner en rond.

En juillet 2013, la météorologie a hélas été plus clémente pour Irakly Avaliani, de sorte que le pianiste n’a enregistré que 16 des 555 sonates de Domenico Scarlatti (dont une trentaine seulement a été éditée de son vivant). Certaines pèsent plus de 9′, d’autres moins de 2′ : c’est à la guise de l’imaginaire… et parfait pour nous ouvrir à la surprise, d’autant que le livret, rédigé par un compatriote du musicien, n’a, soyons rond, aucun intérêt. En effet, en la matière, il existe des règles aussi intangibles que la destinée mortelle de l’homme. Par exemple, un livret qui commence par :

Domenico Scarlatti naquit à Naples le 26 octobre 1685

ne peut pas avoir le moindre début d’intérêt, car il efface la problématique (id est : pourquoi ces sonates dans ce disque par cet interprète ?) derrière une minibiographie qui aurait mieux sa place dans une conférence « illustrée d’exemples phonographiques », donnée un vendredi de novembre, en fin d’après-midi dans un conservatoire de banlieue chic et poussiéreuse, devant une poignée de vieilles dames de tout sexe fleurant mauvais l’eau de toilette des années 1850 et les restes d’un méchant pot-au-feu dégusté sans un coup d’jaja « car ce n’est pas dimanche tous les jours, n’est-ce pas ? ».

Le disque s’ouvre sur la sonate la plus longue, la Mi majeur dite K.215. Doublement ternaire (elle est à trois temps dont chacun accueille en général trois notes), elle nous accueille par un prélude associant

- triples croches fugaces,

- appogiatures et

- trilles.

Irakly Avaliani choisit de le couler dans une même résonance, ce qui lui garantit d’avoir toute l’attention de son auditeur tant l’effet surprend donc saisit. Le texte incite à l’étonnement par

- la suspension de la dernière note des phrases,

- la brisure du discours grâce au silence d’un point d’orgue, et

- le passage soudain en mi mineur.

La reprise impatientera certains, mais c’est la reprise. En théorie, elle n’est pas optionnelle. Elle permet de mieux apprécier

- les nuances,

- les touchers et

- les pinçouillées d’agogique qui, par

- une respiration,

- un phrasé qui se gonfle comme voile au vent ou

- un effet d’attente (tel celui de la dernière note de la première partie)

rehaussent le tableau d’un trait de couleur vif, percutant et pertinent.

La seconde partie s’ouvre sur le choc

- des attaques,

- des septièmes et

- des modulations.

Le retour du swing délicat ne signe pas le retour à une stabilité marmoréenne. Dans la finesse comme dans la percussivité, se faufilent

- l’incertitude tonale,

- le balancement des contretemps et

- les doux cahots des deux en deux.

La reprise parvient à captiver en proposant une autre lecture de la partition, avec

- un incipit plus sourd,

- des piani plus intenses et

- des phrasés davantage reliés entre eux.

Cette retenue permet

- d’autres contrastes,

- d’autres dispositifs de nuances,

- d’autres mises en valeur de la spécificité de chaque registre.

Ce serait magistral si on s’ennuyait : on ne s’ennuie pas, c’est donc superbe.

Ternaire elle aussi, la sonate en Sol dite K.146, quatre fois plus courte que celle qui la précède, c’est la fête aux petites saucisses. Les doigts se défoulent.

- Trilles précédant des triples croches,

- mouvements tantôt contraires tantôt parallèles des deux mains,

- jeu sur les parts du legato et du staccato :

tout cela

- virtuose,

- vertige et

- pulse

avec une musicalité bluffante.

- Les pépiements digitaux,

- la conduite de la ligne volontiers monodique,

- les sursauts modulants et

- cette capacité avalianienne à transformer les marteaux, ces enclumes, en plumes

ébaubissent et réjouissent. La sonate K63 est un « capriccio » toujours en Sol mais binaire. On voit comment Irakly Avaliani tente de construire un programme varié mais cohérent. Après un pièce ternaire en Mi, il tuile avec une pièce ternaire en Sol ; après une pièce ternaire en Sol, il tuile avec une pièce binaire dans la même tonalité. Résultat, c’est pas pareil mais c’est pas complètement de bric et de broc. Malin.

L’écoute de la pièce m’évoque Édith Butler qui, à un moment, avait l’impression d’être enfermée dans son répertoire de party. Sur scène et en studio, elle était incitée à faire danser les gens, projet très honorable mais réducteur quand on aspire à un art un tout p’tit peu plus large. Eh bien, la sonate K 63 parle un peu de ça.

En tout cas, je me suis demandé comment un interprète pourrait jouer ce genre de pétillements un jour où il est dans le bad mood. Pas forcément un jour catastrophe, non, même pas. Un jour Maurane par Goldman : un jour « C’est même pas que je t’agace, c’est moins que ça ». Un jour de gris. De bof. De à-quoi-bon. Réaction psychologisante stupide, j’en conviens, mais qui dit aussi

- la vigueur du moment,

- l’évidence du son, et

- la force d’une musique projetée sans débat technique, même si l’on pourrait parler, histoire d’avoir des petits points sous les petits points,

- des attaques,

- des accents,

- des ornements parfois audacieux (le judicieux mordant sur le dernier accord n’est pas indiqué sur toutes les partitions),

- d’équilibre des mains et

- des mutations d’intensité.

Baste, gardons cela pour une prochaine occasion.

La sonate en Ut mineur K.11 (la transition entre G7 et Cm est également un tuilage bien troussé) se présente comme une force qui va, bien ancrée dans son quatre temps matriciel.

- Rythmée par des trilles,

- dynamisée par des traits descendants,

- pimpée par des mains qui se croisent pour offrir un accompagnement surplombant la mélodie,

la sonate s’éclaire sous les doigts sûrs d’Irakly Avaliani qui sait que la rigueur n’est pas l’opposé de la poésie.

- La délicatesse de son toucher, qui n’est jamais mollesse ni mignardise,

- la précision de ses phrasés, qui n’est jamais coquetterie ni m’as-tu-vuisme,

- la clarté de sa vision d’ensemble, qui n’est jamais pédagogisme ni décryptage,

donnent une importance particulière à ces miniatures associant la concentration du propos et sa modestie énigmatique, qui évoque cet instant que décrit ainsi André Velter dans Au cabaret de l’éphémère [2005], in : La Vie en dansant et alii, Gallimard, « Poésie », 2020, p. 172 :

personne ne lève la poussière,

nulle rumeur ne prétend

qu’un amour égaré, ressuscité, imprudent

pourrait être en vue.

La vie passe, c’est tout.

Pour écouter le disque en intégralité, c’est ici.

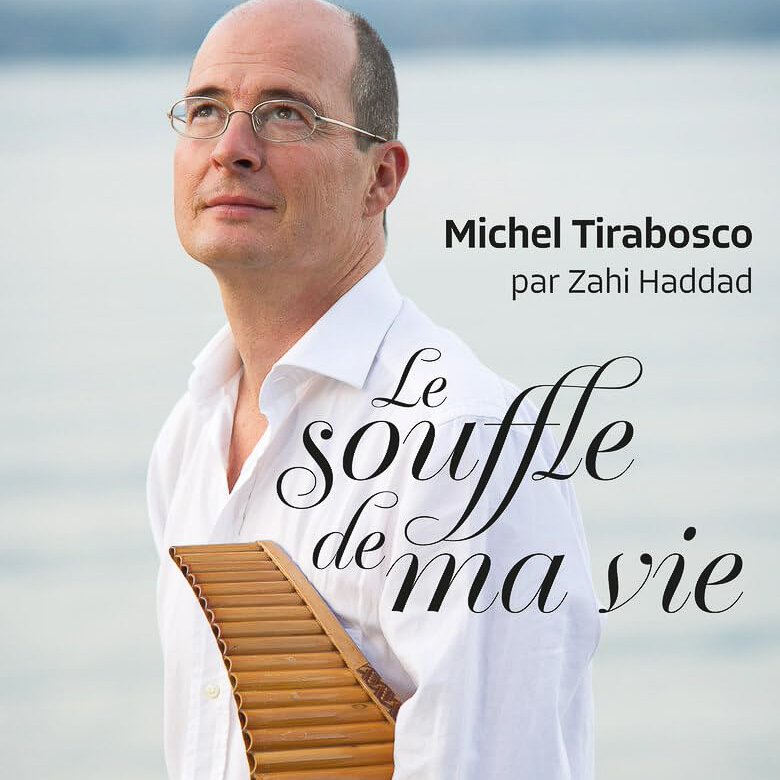

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)