Lors des épisodes précédents, l’exploration de l’œuvre de Berthe Morisot nous a fait voyager dans des imaginaires variés. Nous avons notamment évoqué trois lieux subjectifs où semble se cristalliser la singularité de l’artiste :

- les femmes,

- les vêtements et

- les cadres saptio-temporels dans lesquels s’inscrivent les sujets.

Il a semblé alors se dégager une constante, par-delà la diversité des prismes adoptés. Pour ouvrir ce dernier compte-rendu de notre baguenaudage muséal, et hop, on pourrait se risquer à définir ladite constante de la sorte : l’artiste se soucie moins de représenter que de peindre, en ce sens que les objets ou les sujets représentés sont moins des finalités que du minerai pictural permettant, d’une part, d’insérer de l’art dans la vie, et, d’autre part, d’interroger les manières de peindre, donc le regard que nous portons sur le monde. Pour être sinon plus clair du moins plus concret, disons que, quand l’artiste figure avec précision un personnage tout en esquissant à peine l’autre, quand elle suggère plus qu’elle ne délimite un paysage, quand elle renonce à peindre l’intégralité de la toile comme pour ramener le tableau à l’essentiel, elle met en espace, de façon spéculaire, notre observation, selon plusieurs astuces dont on peut citer trois exemples :

- en guidant notre regard (quand un personnage est flou alors que le décor est net),

- en nous permettant de voir ce qui est d’ordinaire caché (quand le coin gauche d’un tableau est laissé blanc), et

- en interrogeant notre attente de perfection (quand le décor est représenté par des hachures grises sciemment grossières).

De la sorte, in fine, le peintre nous permet de prendre conscience de ce que c’est que regarder – serait-ce pas cela, aussi, l’un des propos de la peinture : non pas seulement, donner à voir, mais aussi donner à comprendre ce qu’est le voir ?

Sur ce plan, la représentation des intérieurs, thème majeur chez Berthe Morisot – comme chez Vilhelm Hammershøi, évoqué tantôt – est un cadre idéal pour saisir, dans une sorte de huis clos, ce travail sur la peinture comme art de sculpter le regard. En effet, dans l’ensemble des pièces réunies par le musée d’Orsay, on note une tendance nette à représenter des sujets féminins dont le regard nous échappe. Avec « La lecture », le regard s’échappe grâce au livre, cette porte de sortie que nous évoquions tantôt à propos de la rêverie, de la lecture chez les adultes, des fenêtres et des peintures mises en abyme. Les enfants mis en tableau nous tournent souvent le dos. Par conséquent, leur regard est ailleurs, ce qui donne de la perspective à la peinture – nous regardons l’enfant regarder, puis nous tâchons de regarder ce qu’il regarde, c’est-à-dire aussi bien l’arrière-plan que l’au-delà de l’arrière-plan, id est ce qui n’est pas représenté mais que l’enfant est en train d’observer. Ainsi, le dynamisme de « L’enfant au tablier rouge » paraît sourdre de quatre stratégies complémentaires :

- énergie des coups de pinceau quasi géométriques,

- effet de vitesse renforcé par l’opposition entre ce qui est peint et ce qui est esquissé (voyez la jambe gauche du modèle),

- jeu sur les contrastes de couleurs (bleus contre rouges qui se disséminent dans le reste du tableau), et

- mise en scène du personnage regardant à l’extérieur.

Les adultes aussi nous tournent volontiers le dos. Cette posture

- renforce la sensation d’intimité (nous surprenons ces modèles sans qu’eux-mêmes nous voient – aussi contradictoire que cela semble, sur cette représentation, ils ne sont pas en représentation) ;

- avive notre curiosité indiscrète ;

- bref, happe dans le tableau celui qui l’observe.

Nous voici bien à notre aise pour observer ce qui se passe, c’est-à-dire :

- pour nous promener dans le décor,

- pour observer la silhouette s’activer en dépit de son immobilité, et

- pour imaginer, le cas échéant, ce que le peintre n’a pas représenté mais nous suggère.

Dès lors, le travail sur les regards, ceux du regardant comme ceux du modèle, nimbe l’intimité des intérieurs avec un halo fantasmatique qui contribue au charme des tableaux, par-delà la virtuosité (cette manière de peindre le verre transparent ou de suggérer un espace par un jeu d’ombres !) à peine celée, çà et là, d’une apparence faussement dégingandée – dont on ne sait si elle est auto-ironie, stratégie pour recentrer l’intérêt sur l’essentiel ou part de liberté d’une artiste capable de « faire comme il faut » mais incapable de se soumettre aux diktats picturaux en vigueur.

Ce nonobstant, cette évocation du regard dans la peinture de Berthe Morisot doit être complétée par le second versant des intérieurs : précisément l’intérieur du regard, ce supposé miroir de l’âme. En effet, si nombre de modèles tapies dans leurs intérieurs ne nous regardent pas, d’autres, au contraire, nous fixent. Partant, il n’est pas question de pointer le ressassement, euphémisme de l’impression de récurrence voire de répétition, comme seule caractéristique des tableaux ici présentés. Le balancement en est une autre, tout aussi importante, dans la mesure où, cent quarante ans avant l’ignoble Pharaon Ier de la Pensée complexe, Berthe Morisot pratiquait l’art du en même temps. Par exemple,

- elle représente surtout des femmes et, en même temps, elle représente aussi des hommes ;

- elle peint beaucoup d’enfants et, en même temps, les jeunes filles et les femmes tombent aussi sous ses pinceaux ;

- elle saisit avec délices les extérieurs (urbains, marins, végétaux) et, en même temps, elle croque avec gourmandise les intérieurs ;

- et, donc, elle saisit des personnages au regard invisible tout en s’intéressant aux personnages face regardant.

On aurait évidemment tort d’opposer regard regardant et regard invisible. Les deux s’inscrivent dans une économie picturale dont les grandes lignes se ressemblent. En effet, dans tous les cas, c’est l’ensemble de la peinture qui donne sens. Ainsi, le regard du petit chien se résume-t-il à deux billes rondes partiellement masquées par des poils. Néanmoins, il attire l’attention car, au-delà de sa mignonnité, si si, il se situe au cœur du cyclone :

- coups de pinceaux de la robe,

- énergie de la partie gauche et

- vide tourmenté enveloppant l’animal.

Pour charger le regard d’une signification hypothétique, celui qui observe le tableau doit donc prendre en compte l’ensemble de la peinture et sa dynamique propre. On remarque que, dans « Jeune fille au lévrier », la logique des regards est inversée : c’est la jeune fille, dans une robe similaire à sa collègue, qui regarde le public tandis que le chien détourne le regard.

Preuve de la complexité de l’exercice, même face à nous, le regard peut rester indéchiffrable. Ainsi, si la « Jeune femme assise sur un sofa » semble mollement amusée grâce à la forme de ses lèvres, si Julie Manet est peinte dans sa tristesse du moment (elle a perdu tantôt son papa… et sa mère mourra quelques mois après avoir achevé ce tableau), la profusion des fleurs, le travail sur la robe quasi translucide, l’abondance des détails semblent annihiler toute tentative de mise en perspective, le plaisir naissant de cette multiplicité d’éléments et non de l’attribution d’une expression à un personnage. De même, la « Jeune fille dans un parc », aux effets étonnants – ne dirait-on pas des crayons de couleur plus que de l’huile ? –, fascine d’autant plus que son regard échappe à toute interprétation, happé par les mouvements de la végétation, des cheveux et du chemisier. L’indéchiffrable frappe aussi la « Jeune fille en blanc » à la moue vaguement boudeuse, le tableau fonctionnant comme une explosion de lignes et de touches qui taquinent l’abstraction.

En conséquence, que le regard soit visible ou ressortisse de l’imaginaire propre à celui qui observe le tableau, il s’inclut dans un geste artistique qui revendique la primauté de l’art – disons le mot : sa gratuité – en tant que pratique sur sa signification. Au fond, pour reprendre notre problématique liminaire, en représentant des femmes, Berthe Morisot se soumet-elle aux canons cantonnant les artistes du sexe à représenter leurs semblables ? Qu’importe. En représentant des individus engoncés dans leur rôle social, Berthe Morisot dénonce-t-elle à petites touches les limitations sexistes de son époque ou se contente-t-elle de les enregistrer ? Peu nous chaut. En représentant des regards ou en les excluant du portrait, interroge-t-elle réellement le regard du visiteur d’exposition ou raconte-t-elle une émotion connaissable par elle seule ? Brisons là.

Une chose semble sûre : le peintre travaille, sur un petit nombre de scènes-types, les différentes possibilités de représentation (figurative ou évocatrice, par ex.), de décors et de mise en scène. Par ce jeu de variations, elle pose la liberté de l’artiste au centre de son travail. Nul doute que la musique, du piano de bonne famille à la mandoline, qui anime ses toiles, participe, par la mise en abyme, de cette interrogation de l’art à travers trois aspects complémentaires :

- asservissement aux codes sociaux et aux conventions esthétiques,

- épanouissement de l’être intérieur de l’artiste comme de celui qui jouit de son expression, et

- lieu de renversement discret des tables de nos lois.

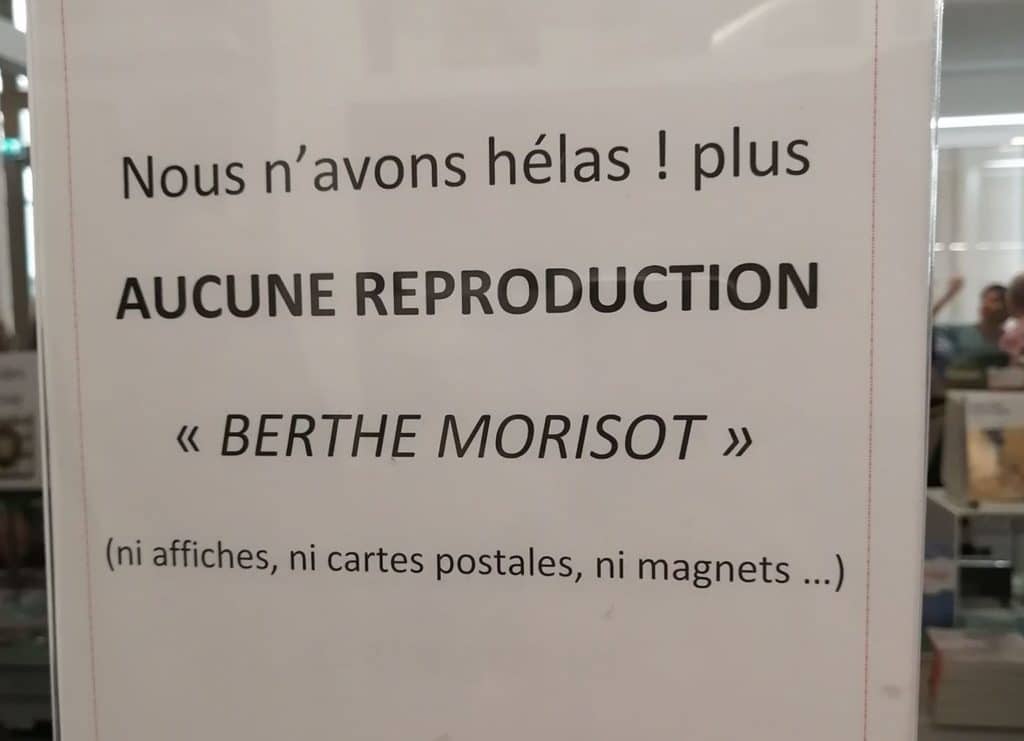

Le succès inattendu de cette exposition aussi pauvre par sa scénographie que riche par son contenu (c’est moins fâcheux que l’inverse) a permis à des cohortes de curieux de goûter à cette dissidence artistique, discrète, plaisante et (ou car) énigmatique. Chic – donc à bientôt, Pompon !