L’Italie envahit Paris…

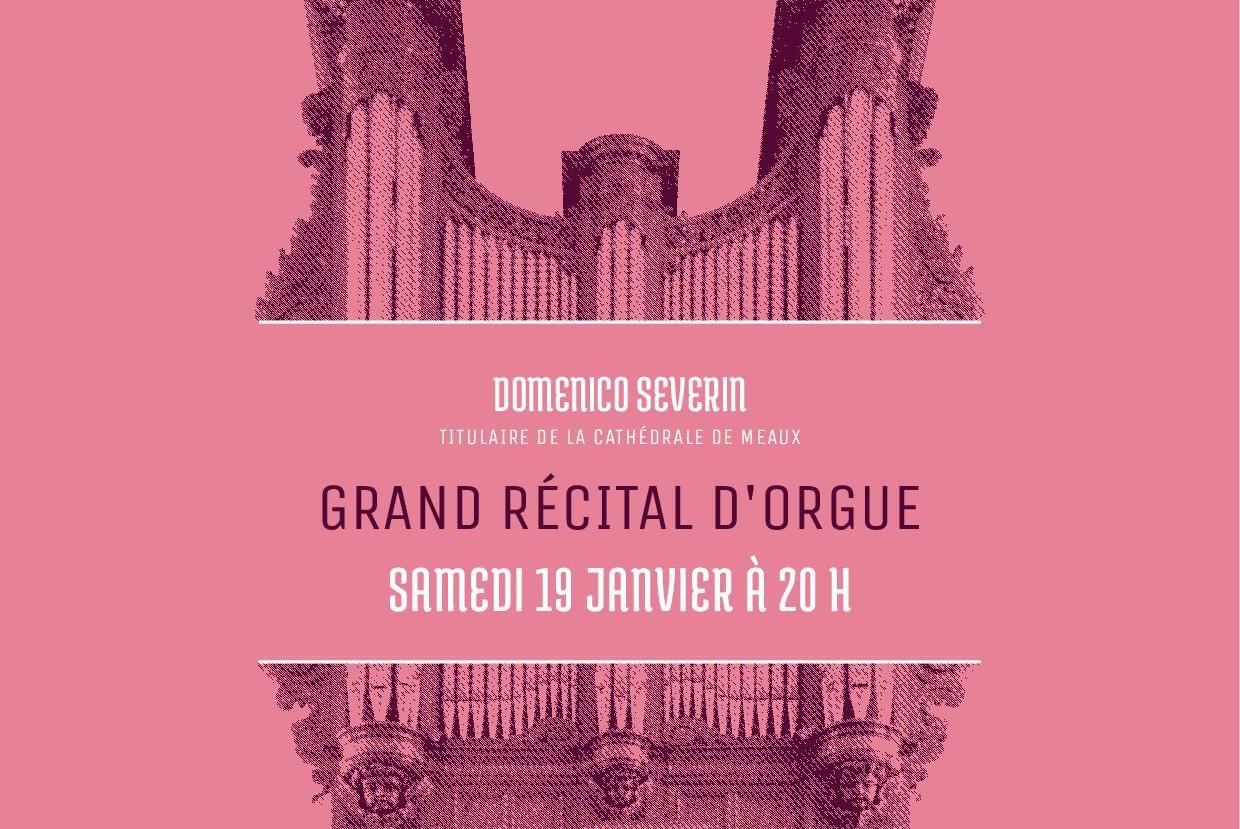

… et le pire, c’est que l’on s’apprête à fêter cela ! Domenico Severin, le plus virtuose des plus français des organistes italiens, ouf, vient fracasser son talent sur les récifs de l’orgue emblématique du festival Komm, Bach!. Au programme : de la grande musique italienne – ou, au pire, du Bach remixant Antonio Vivaldi. Un concert riche, spectaculaire, passionnant et original qui sera retransmis en direct sur grantécran, avec cadreuse live, entrée libre, sortie aussi et programme offert. Quoi d’autre ? Ben, par exemple, ce minibout de répète volé à la volée, ha-ha, pour ceux qui se voudront délecter après la précédente rapine celée ici.

Domenico Severin, grand récital d’orgue. Église Saint-André de l’Europe, samedi 19 janvier, 20 h. 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg, Paris 8. M° : Place de Clichy (2, 13) ou Europe (3). Proximité arrêts 66, 80, 95. Entrée libre, sortie aussi, mais on a aussi le droit de laisser des sous pour soutenir les musiciens vivants et le festival.

Tictoc, tictoc

Plus ça approche, plus ça ressemble à l’horizon, donc plus ça s’éloigne. Pourtant, au moment où ces lignes filochent sur le Net, la générale s’est passée (comme une générale). Plus qu’un raccord et une mise en place, et il sera temps de vérifier si le boulot fourni était à la hauteur des œuvres puissantes de Michel Bühler. Notez que, pour le dernier filage, nous avions convoqué les oreilles félines qui se sont fadées la plupart des répétitions collectives.

Nous avions aussi réquisitionné les instruments de torture préférés de Jack Good. Les habitués de ce site noteront néanmoins la différence avec les séances précédentes, çà ou là : des stands ont été installés pour que les bois soient dressés sur le sol comme sur la tête d’un cerf. On vous le dit, l’heure de vérité approche ; sans doute est-ce pourquoi le monde ressemble de plus en plus à un théâtre de quarante places qui s’appellerait, au hasard, l’Atelier du Verbe, et qui souhaiterait découvrir de quels bois nous nous chauffons (c’est une expression, Jack, du calme, on va pas cramer tes joujoux, t’es un ouf).

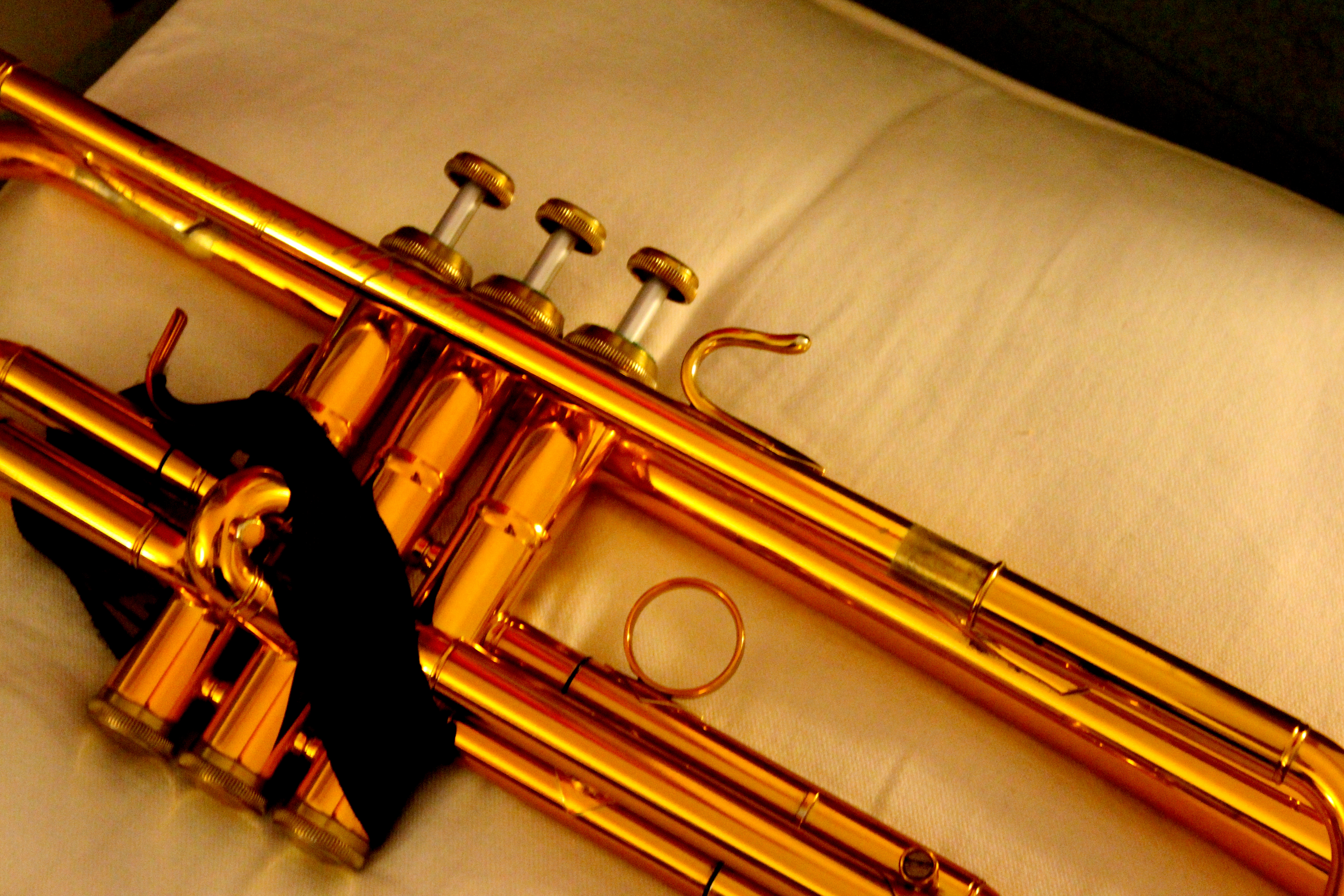

Donc, pendant que l’un roule des anches doubles, l’autre zicoss rutile de tous ses cuivres. Qu’importent, pour quelques demi-heures, certains aléas de la vie : le défi de la chanson, paroles, musique et vie scénique comprises, secoue tout sur son passage. Si, en sus, cela peut faire bisquer tel ou tel mauvais karma – de quelque sexe que soit ce truc – insistant, youpi, nous n’en grouverons que davantage, toc.

Bref, ce mercredi s’est fomentée l’ultime révision « en conditions réelles » en attendant les patchs et rustines des dernières demi-journées. Soit, sans le confort d’un théâtre mais, oui, avec l’idée que nous aurons fait notre possible pour que, as much as we can hope it, se goberge le public assez curieux pour réserver, c’est prudent, sa place ou venir directement à l’Atelier du Verbe (la dénomination fiche les choukoutounses mais, pour ce qui nous concerne, c’est pas une secte, alléluia !). Alors, on s’active, entre suspense et grande hhhâte de vous trouver pour entourer la musique de Michel Bühler… ainsi que Michel Bühler en personne !

Alors, trêve de blabla, public, trêve de blabla. Affrontons la question qui vous turlupine et vous torture simultanément : que diable a pensé Églantine, dite Mimi, de la générale ? À vrai dire, la demoiselle a bien participé au grand débat en émettant un avis motivé et radical. Néanmoins, nos traductions et exégèses divergèrent, ce n’est pas un jeu de mots, car son expression était, admettons-le tout rond, un peu flou.

Finalement, la seule certitude, elle est infra. C’est déjà ça, bon sang.

Yves Henry, Récital Franz Liszt, Soupir éditions

Moyen chapitre premier

Où le pseudocritique assume sa crainte

d’ouïr un disque qui crache

C’est avec précaution que l’on part à la découverte de ce disque, initialement enregistré pour le deux-centième anniversaire de la naissance du zozo, donc pour publication en 2011 – et, ma foi, quelle joie de constater que des attachés de presse ne considèrent pas que la vie d’un disque s’arrête dans les deux mois suivant sa sortie ! Dès lors, pourquoi tant de prudence à décellophaniser la rondelle, si j’puis dire ? C’est que l’on a déjà dit et redit du bien d’Yves Henry. Aussi la crainte de nous répéter nous taraude-t-elle, presque comme Alexandre – ça dit un peu le niveau de l’humour à redouter dans les lignes qui suivent. Il n’empêche, sans vanter outre mesure notre vista légendaire, à tout le moins, reconnaissons d’emblée notre propre talent, ce qui évitera aux autres de s’y abaisser : nos pires craintes se confirment par trois fois.

Premier indice, le livret bilingue signé par l’interprète est un modèle de clarté, pédagogique sans être donneur de leçon, musicologique sans être pédant, intelligent sans être prétentieux – une parfaite introduction pour les mélomanes un peu avertis, qui en valent donc un peu deux, comme pour les curieux par la pyrotechnie alléchés. En substance, le musicien a choisi des œuvres situées dans la période médiane des créations de Franz, celle qu’Yves Henry juge la plus aboutie.

Second indice alimentant notre inquiétude, la construction du programme est parfaite. Trois beaux mammouths d’environ 15’ sont sandwichés, ce sera ma tentative de néologisme pour aujourd’hui, par les trois sonnets « del Petrarca », pesant seulement 7’ chacun. On retrouve ainsi le goût du musicien-passeur et la marque de l’interprète soucieux de délivrer une prestation aussi belle que digeste, aussi impressionnante que stimulante, aussi wow que popopo.

Un troisième indice – oui, j’aime bien les plans en trois parties, mais, là, c’est pas que de ma faute –, le disque a été enregistré par Joël Perrot, patron de la maison Soupir et souvent admirable dans son rôle de capteur, et à l’église Saint-Marcel, peut-être le studio préféré de tant de musiciens classiques à Paris. Soyons stipulatoire, ça commence à fleurer le disque pomme-pet-deupe. En somme, l’objet, en apparence, nous oblige à fourbir nos compliments, au cas où, hélas, il nous faudrait les frotter de nouveau à l’art du sieur Henry si les notes ouïes nous paraissent au niveau de notre préjugé. Passons donc au, souvent, meilleur moment de la chose : l’écoutationnement.

Long chapitre deuxième

Où le pseudocritique se réjouit d’avoir craint à raison, mais doit justifier la pertinence de sa prémonition

Le disque s’ouvre sur Après une lecture de Dante. Fantasia quasi sonata. D’emblée séduit cette capacité de la prise de son à restituer le p’tit plus Henry : en sus de jouer les notes et de rendre les brusques changements d’atmosphère, l’interprète sait transformer son instrument en jouant sur la résonance et le toucher, toujours fougueusement soignés. Car c’est bien cela qui saisit l’oreille : cet art de se servir du piano – et du silence – comme d’un orchestre ou comme d’une banda spécialisée dans les batucadas, comme d’un rideau de tulle ou comme d’un maillet cherchant à reforger Notung (j’avais écrit « comme d’un maillet dans ta tête de pioche », c’était moins culturel). Dans la partition infernale où l’intranquillité serpente dans le calme, où la tempête se fracasse sur l’éphémère du prompt or somethin’, et où le ternaire, farouche, défie le binaire tandis que les sept accidents renversent une armature naïvement vierge, l’aisance digitale, superlative chez Yves Henry, ne suffit pas à retenir l’attention un quart d’heure. Il faut cette capacité à raconter, à tout moment, une histoire – pardon : à maintenir la directivité de l’agogique, ouf ; et mazette, comme cette partition technique sonne narrative et captivante sous les doigts du monsieur à la blanche crinière ! On l’entend d’autant mieux dans les passages moins show-off (y en a quelques-uns) où l’art de la respiration pertinente, la nuance qui fait sens, le toucher qui happe l’oreille achèvent d’éblouir voire d’émouvoir l’auditeur. Si vous cherchez une version associant légèreté, brio et profondeur, vous avez votre homme. Enfin, votre disque, c’est déjà bien.

Le premier intermède est le Sonetto 47 del Petrarca où le poète « s’encourage lui-même à ne se point lasser de louer les yeux [les yeux, bien entendu] de Laure » car « ils allument toujours en mon cœur des étincelles » (« sempre nel cor colle faville accesse »). Parti sur un faux la mineur à quatre temps, le prélude débaroule sur un vrai Ré bémol à six temps « sempre mosso con intimo sentimento », avec « il canto espressivo e un poco marcato » tandis que « l’accompagnamento » restera « sempre dolce ». La réalisation paisible trahit la maîtrise du pianiste qui n’a pas besoin d’en rajouter dans l’hyperromantisme : un accent lui suffit à ébouriffer l’auditeur, en Ré bémol comme en Sol ou, changement d’ambiance, en Mi, avec deux portées comme avec quatre. Intermède ? Sans doute par la capacité de l’artiste à rendre ce sentiment intermédiaire qu’est l’amour-dans-la-durée, aka l’amour après le wow. Et avec quelle élégance, maou !

Deuxième partie, deuxième gros morceau, la Vallée d’Obermann, incluse dans le premier volume des Années de Pèlerinage, juste après la redoutable « Tempête », présent un homme prêt à se « consumer en désirs indomptables » pour s’abreuver « de la séduction d’un monde fantastique », afin de « rester atterré de sa volutuptueuse erreur » avant de constater qu’il a « fait un pas sinistre vers l’âge d’affaiblissement » par l’usage trop grand, trop soudain, des passions. Pourtant, ad initio (?), tout est paisible, dans la vallée. Pis : tout est lisible. Avec une mélodie distincte et un accompagnement discret. Que demande l’opium du peuple ? Oh, Yves Henry réussit bien à habiter tout cela, même dans le bruit étouffé de la vi(ll)e (piste 3, 1’53 à 1’55, du danger du silence…). L’excellent réglage du Bechstein D 282 par Jean-Michel Daudon permet de goûter tant les graves que les aigus, explorés posément par le début de la pièce. Une fois de plus, l’art formidable du récit selon Yves Henry joue tant des nuances que du toucher, du jeu de pédale que des silences. Ce qui vaut dans le midtempo vaut dans le Presto, dans l’agitato que dans le Lento, dans le tremolando que dans le rinforzando. Cette capacité à susciter du beau whatever the beat ou le niveau technique requis enveloppe l’interprétation d’une aura susceptible de captiver l’auditeur, fût-il inquiet à l’idée d’un disque 100 % Liszt (« quand Yves Henry joue, toi prendre »).

Deuxième intermède, le Sonetto 104 del Petrarca annonce que « les pleurs de Laure font envie au Soleil [et pourquoi pas] et étonnent les éléments », bref… « si bien que, à me les rappeler, je me réjouis et je souffre ». Comme en réponse, la piste choisie semble commencer dans l’écho des cloches de Saint-Marcel. Le pianiste souligne la dimension cosmologique du propos en jouant franc du collier, sans sentimentalisme. L’arrivée du thème surligne cette volonté de suivre la partition pour exprimer l’émotion, en évitant la surcharge d’émotivité pseudo-convenue. Franz Liszt avait tout prévu… pour ceux qui sauraient jouer aussi bien que lui. Yves Henry se délecte des différentes inflexions passionnées que contient cette pièce. Libéré des considérations techniques propres au bon pianiste qui se hausse du col, il peut se permettre de donner du sens à une partition secondaire, soit, mais redoutable et superbe quand elle est aussi merveilleusement jouée – c’est dit.

Ouvrant la troisième partie, l’épouvantable (pour les farceurs qui, se croyant pianistes d’un niveau correct, prétendent la jouer) Deuxième ballade, avec ses accords aux intervalles d’emblée franckistes, alterne grondements graves – passant du Ré au Ré bémol pour s’enfoncer un peu plus – et élévations vers l’aigu sans arriver provisoirement à trouver une issue autre que l’exacerbation virtuose. Cette alternance entre calme et pure explosion de digitalité anime une pièce aussi frustrante qu’impressionnante, où la logique aristotélicienne du récit se dissout dans un gloubigoulba de possibles, de déceptions et de vertiges tous provisoires – reflets, sans doute, de la condition de la plupart des humains… lesquels seront toutefois bien en peine de comprendre comment l’on peut jouer une pièce aussi difficile, et d’un, et faire sonner ces difficultés comme s’il s’agissait de tremplins vers la musicalité, et de deux.

Troisième intermède servant de postlude, le Sonetto 123 del Petrarca conclut le disque. Alors que le compositeur est censé décrire une passion difficile avec la fameuse Marie, le poète profite de cette séquence pour évoquer le « pauvre fou » qui traverse « l’horrible solitude des forêts ombreuses » sans faire bravo des fesses car il pense à sa choupinette et regrette juste de ne lui point conter fleurette cependant qu’il baguenaude. D’où le balancement lento placido choisi pour commencer par Franz. La fragmentation du discours souligne néanmoins le passage du sous-bois à la forêt censée flipper quiconque ne serait point suramoureux. La finesse incroyable du si bémol qui conclut le prélude (piste 6, 1’12) pointe la délicatesse de l’interprète. Le texte l’empêchant, il n’y aura point ici d’emportement apocalyptique ; mais Yves Henry fera feu de tout bois pour rendre l’émotion intérieure du promeneur enthousiaste au sens étymologique. Des doigts quand il faut ? Certes. Mais de la simplicité, de la rectitude, de l’honnêteté quand cela fait sens ; et avec maîtrise ou maestria, comme cela vous sied – écoutez l’évacuation de la pédale à 4’30 : cela ne paraît rien, et néanmoins combien de virtuoses vedettes auraient négligé cette sortie en nous crachant quelque dissonance métallique ? Sur cette pièce « mineure » comme sur tout le disque, la délicatesse est reine ; et c’est pourquoi nous n’avons nulle vergogne à rédiger deux fois plus de lignes sur une pièce deux fois plus courte que la spectaculaire ballade précédente, na.

Fort bref chapitre conclusif

Résumons : quand vous en êtes à dire : « En revanche, pour les photos, prendre un pro, ce serait pas du luxe » ou « Côté esthétique de mise en page du livret, peut mieux faire », c’est que, globalement, vous avez été soufflé par le disque et que vous en conseillez l’écoute voire l’acquisition non pas pour avoir davantage de services de presse, quoi que, mais nos contacts savent que, hélas, c’est jamais l’objectif, juste parce que, bigre, bougre et saperlipopette, il est fort, ce mec (ça se dit, culturellement, ça ? En tout cas, en pensant à celles et ceux qui estiment que mes pseudocritiques sont souvent diluées dans des digressions perturbantes, ce qui n’est point toujours opinion excessive, la preuve, j’espère et je subodore dans un mouvement benoît que cette synthèse compulsive aura fait frétiller du croupion).

Andrea Kauten, Hermann Goetz et Johannes Brahms, Sony Music (Solo musica)

Voici une proposition à la fois consonante et dissonante. Consonante : encore de la musique dix-neuvièmiste avec un piano virtuose en vedette. Une fille derrière, en plus. Déjà-vu, n’est-il point ? Dissonante : le double disque blablaté ce jour associe un tube officiel du « concerto pour piano » à une presque-rareté. En plus, même si Sony rafle la mise, c’est pas lui qui la met – il est en seconde ligne derrière le label Solo musica et l’artiste en personne. Est-ce bon signe ? Pour le savoir, il convient de s’intéresser au projet, c’est la moindre des élégances.

En effet, voici un coffret qui joint Brahms à Goetz. Si, Goetz, vous savez, voyons ! Hermann Goetz, c’est un mec qui, selon les anecdotes officielles, s’était chauffé avec Johannes Brahms « tout en conservant sa plus grande estime », snif – on était loin du bon fight dans les parfumeries entre mentor Booba et rejeton rejetant Kaaris. Or, Goetz a eu beau mourir à 35 ans, il n’en a pas moins laissé, en sus de deux opéras (entre autres pièces) et deux symphonies partiellement conservées, deux concerti pour piano, dont le second, en Si bémol, fut un succès en son temps. Andrea Kauten remet cette œuvre sur le devant de la scène… même si le goût actuel pour les concerti pianistiques romantiques a suscité d’autres enregistrements – à titre d’exemple, Volker Banfield (CPO, 2013, avec le premier concerto), Michał Dworzyήski (Hyperion, 2014, avec celui de Józef Wieniawski) et l’excellent Davide Cabassi (Naxos, 2016, avec l’autre concerto et des tempi plus allants) l’ont récemment enregistré. En revanche, aucun n’a couplé le Second concerto de Hermann Gustav le Prussien Suisse (1840-1876) avec le Premier de Johannes le Barbu fleuri (1833-1897). Cette association est la substance du projet, explique la soliste-productrice dans un joli trailer que seuls les anglophones parlant aussi hongrois comprendront en entier (voir infra). Aussi, une fois n’est pas coutume, associerons-nous les notules des deux disques dans une seule p’tite chronique. Enfin, p’tite chronique un peu longue, mais p’tite quoi qu’il en soit.

Le Deuxième concerto pour piano de Hermann Goetz

Le premier mouvement du concerto (42’ au total) alterne dialogue entre cors et piano, échos entre piano et orchestre, accompagnements inversés entre soliste et ensemble, solo de piano, modulation en mineur au mitan, retour à la tonalité liminaire, et c’est r’parti. L’autorité de la vedette évite de sombrer dans le sirupeux kitsch, même si l’usage des arpèges inversés, le ressassement d’un thème et d’un motif centraux ainsi que le recours prégnant au suraigu pianistique traduisent le refus sensé du compositeur de jouer les hurluberlus. Le deuxième mouvement, enchaîné, bascule en Mi bémol et en 9/8. Le thème premier oscille notamment entre clarinettes et piano. Puis l’orchestre reprend ses droits, les cors s’imposant au deuxième tiers comme interlocuteurs privilégiés au côté des cordes, tissant tour à tour un tapis harmonique et une trame rythmique. Là encore, le ressassement obstiné quoique de bon aloi tient lieu de développement – un brin statique, mais joliment troussé.

On attend donc avec curiosité le troisième mouvement, annoncé plus rhapsodique puisque en cinq parties, entre « lent » et « animé ». La chose part paisiblement sur des bases de 4/4 en Ré bémol. Ouf, l’affaire se dégrade et bascule officiellement en 12/8 avant de s’animer en 6/8 et en Si bémol, avec un piano que l’orchestre ne fait qu’accompagner dans une sorte de valse. Tout cela est d’abord emporté par l’orchestre avant qu’un dialogue entre le peuple et la people ne s’engage. Une belle pause funèbre tente sa chance mais vacille car le piano zèbre les ensembles d’injonctions impatientes et de deux soli. Une nouvelle modulation, et l’affaire s’emballe sur un swing viennois – le comble pour un compositeur ayant surtout vécu en Suisse. Un hautbois et ses collègues tamisent un temps l’énergie de la pianiste. Une marche harmonique prolonge le thème très provisoirement ramené à un 2/4. Un dernier passage mélancolique met encore l’anche double aiguë à l’honneur avant le grand padapadam final. Au total, même si l’autoproclamée fine bouche pincera ses lèvres en prétextant telle tendance à l’étirement d’un même motif sans surprise ou exacerbation euphorisante, eh oui, voilà un concerto mignon tout plein et rarement chploufi-chploufa.

L’orchestre hongrois, peu valorisé par la prise de son, fait correctement son travail, au prix de rares décalages sur tels pizzicati du premier mouvement. Les cordes ont de jolis crescendi, même si l’on trouvera çà les tenues des violons 1 un brin acides – de même que, là – par ex. à 17’03 piste 1 –, les flûtes semblent à la limite de la justesse sur leur forte (d’ailleurs indiqué piano sur la partition dont nous disposons). Sans doute un signe que la phalange veut jouer les utilités with a feeling, bien que le résultat soit, par endroits, évaluable selon les inclinations de chaque auditeur. L’enregistrement, signé Sebastian Riederer von Paar et non dénué de quelques scories légères (ainsi du bruit parasite, piste 2, 10’32, ou du bénin mais étrange fade-out trop tardif à la fin du 3, laissant entendre un craquement qui « fait vrai » mais ne grandit pas le disque !), met nettement en avant le piano, noyant derrière lui l’orchestre (ainsi, tâchez de distinguer les clarinettes, bassons et cors accompagnant en quintette massif le piano piste 3, de 5’ env. à 5’23, c’est rarement chose aisée !) : là encore, le résultat sera jugé selon les goûts de chacun – un concerto pour piano doit-il associer l’orchestre consubstantiellement au son du soliste, ou privilégier l’instrument pour lequel la pièce est composée ? Vous avez quatre siècles pour griffonner d’or votre dissertation.

Le Premier concerto pour piano de Johannes Brahms

Dans cette masterpiece, plus chic que chef-d’œuvre, l’orchestre semble plus énergique dès l’ouverture du Maestoso (mouvement qui dure presque autant que les deux autres réunis, pour un total de 50’), quitte à trébucher un brin sur la première entrée des vents (0’25), pas carrée-carrée. Qu’importe : on apprécie l’énergie, les contrastes et les accents qui dynamisent le propos quand il s’enténèbre. De son côté, Andrea Kauten joue son premier solo – et nombre de traits suivants – très rubato, comme pour rendre les diastoles et systoles de la partition hésitant entre tensions et apaisement apparent, même quand elle duette avec un cor wagnérien. On regrette d’autant plus que, à ce que nous entendons, la prise de son peine à restituer le détail des tutti énergiques (piste 1, 10’32) ou les traits ascendants du piano quand l’orchestre rythme la séquence (14’40). Reste un mouvement dont ombres et lumières inspirent l’orchestre au point d’accrocher l’oreille de bout en bout, malgré un montage aux trucages parfois trop audibles (19’58).

L’Adagio en Ré et/ou si mineur s’engage à pas de sénateur, et pas qu’à cause de son 6/4, que ralentit encore l’entrée du piano. C’est majestueusement majestueux, selon une certaine tradition, privilégiant l’efficience du son sur la circulation de la musique – aux impatients paraîtra dès lors modérément fluide l’alternance entre dialogue cordes, d’une part, d’autre part piano et solo. Cette exécution digne signe une interprétation personnelle, encore un élément qui ne peut être apprécié que subjectivement ! Ici, l’on prend le temps de goûter les harmonies brahmsiennes. Peut-être la prise de son, pourtant capable de capter le détail (bruit parasite 11’39 – oui, bon, les habitués de ce site savent que, selon Lui, il est toujours important pour le pseudocritique de prouver qu’il écoute en vrai), ne valorise-t-elle pas au mieux le travail : entendre les cors et les cordes graves entrer mesure 74 (9’33) exige plusieurs écoutes (il s’agit d’une entrée certes en crescendo mais d’emblée mezzo forte) ; cependant peut-être notre lecteur de disque n’est-il pas ad hoc, nous acceptons volontiers de laisser l’hypothèse en suspens. En somme, par son choix de poser le tempo pour mieux valoriser le dialogue entre orchestre et soliste, Andrea Kauten propose une exécution retenue du mouvement non pas lent mais intérieur, voué à contraster avec son frangin final.

L’Allegro non troppo s’ouvre effectivement sans trop, mais « marqué » par une volonté d’en découdre qui augure du meilleur aux esgourdes du phobique de la mollesse – celui-là même qui graffitise ces lignes. Peut-être regrette-t-on que l’artiste n’accentue pas les nuances (le « diminuendo e dolce » lors des contretemps liminaires est balayé, probablement en s’appuyant sur une étude musicologique non citée). Il n’empêche : l’autorité d’Andrea Kauten reprend le dessus, et cette autorité est tout sauf non-musicale. Elle est pulsation, elle est énergie, elle est dynamique, elle est force-qui-va. Accompagnant cette force de nouveau mobilisée, le retour en Si bémol prépare une minifugue, vite interrompue par les cors mais pourvoyeuse de popopopopopo – terme technique s’il en est – dans une partition qui ne faiblit pas. La courte « cadenza quasi fantasia » sied à la pianiste sans que les effets d’écho avec l’orchestre de la dernière partie ne lui messiéent pour autant. Bref, une jolie performance dans un monstre du répertoire, abordé avec des moyens pianistiques à l’évidence supérieurs aux moyens présidant à l’enregistrement.

La conclusion

Sans doute le Steinway convoqué – dont le préparateur n’est pas cité – manque-t-il, toujours selon notre système de restitution et selon notre goût, de basses (ainsi du la grave, si léger, au second temps de la mesure 140 du dernier mouvement, 3’24 de la piste 3 dans Brahms). Sans doute les contrastes entre le piano et l’orchestre auraient-ils pu, selon notre Sérénissime Subjectivité, être plus prononcés ou mixés pour des auditeurs non pourvus de lecteurs ultrafins (les cors des mesures 162 et sqq de l’Allegro nous parviennent assez peu distincts, dans le Rondo brahmsologique). Mais le vrai scandale est qu’une artiste de la trempe d’Andrea Kauten soit obligée de produire elle-même son disque. On n’imagine pas que ce soit pour en tirer plus de bénéfices. On imagine plutôt que son nom est moins a priori bankable que celui de, eh bien, d’autres.

Dommage.

Oui, dommage, car, si l’on n’est convaincu ni par la prise de son ni par le piano, on salue la démarche d’une virtuose qui tâche de tracer son chemin, à ses risques financiers et périls artistiques, dans un monde où la musique classique préfère le storytelling aux envies motivées et argumentées de musiciens talentueux. Quoi que la présente édition oublie volontiers le public francophone, il est certain qu’acheter ce disque, c’est aussi tendre bien haut un médius préalablement humecté aux Décideurs qui pensent museler la musique selon leurs projections fondées sur la starification ou l’érotisme supposé, à défaut le magnétisme, de tel ou telle virtuose. La proposition – peut-être imparfaite autant que nous en puissions juger, mais assurément solide et charpentée – d’Andrea Kauten, loin des cartouches jaune et noir ou des tenues affriolantes qui font le zouk-zouk-zouk dans le rayon classique des hypermarchés, mérite nos applaudissements et nos plus vifs encouragements.

Vous ne pourrez plus dire : « Je ne savais pas »

Rendez-vous ici. Vite semble le mieux or somethin’.

Rendez-vous ici. Vite semble le mieux or somethin’.

Guy Bovet, Le Vitrail de Romainmôtier et Don Quixote, VDE-Gallo

Après d’impressionnantes transcriptions russes, Guy Bovet chausse sa coiffe de compositeur pour ce disque sorti en même temps que le Stravinsky – Moussorgsky chroniqué tantôt… et lui non plus pas encore référencé sur le site de l’éditeur. Une fois de plus, il s’agit de pièces pour deux organistes ; une fois de plus, deux suites agrémentent l’écoute. La première est présentée par le compositeur comme une « naïve musique de film » inspirée par un vitrail de Casimir Reymond. Le Vitrail de Romainmôtier, enregistré in situ, propose 13 épisodes en 35’.

« Nativité » fonctionne sur le contraste entre, d’une part, un motif pointé, façon sicilienne, articulé sur les jeux de détail comme la dulciane horizontale, et des séquences plus massives qui s’effacent pour des reprises du motif liminaire semé de bribes des « Anges dans nos campagnes » (1’25). « Avec les docteurs de la Loi » martèle à la pédale, puissante, l’importance des commandements alors que des guirlandes hébraïsantes festonnent dans un brouhaha que la prise de son rend encore plus confus. Le message christique peine à se faufiler dans les silences ménagés par les sachants ; pourtant, c’est à la flûte l’énonçant avec simplicité que force restera. « La résurrection de Lazare » s’ouvre elle aussi sur le grave de l’orgue du côté sourd de la force, dont l’enregistrement peine – sciemment ? – à gommer la saturation. Un motif quelque peu hébraïsant tente, sans se presser, de tirer les oreilles de la mort en la guidant vers la mélodie versus l’engourdissement des abysses. L’intervention d’une flûte, puis un prompt crescendo type prestant vers plein jeu illustre la victoire de la foi sur la fatalité humaine.

« Jésus et la Samaritaine » s’ouvre sur une séquence entre choral épuré et cantique basique joliment harmonisé. Un cromorne – le Christ, explique le compositeur – enrichit le propos qui se développe autour d’un système d’échos traduisant sans doute, d’une part, la connaissance christique de nos âmes, dont nulle inflexion ne lui est étrangère, et, d’autre part, sa capacité à parler à chacun selon son intelligence et son cœur. « Gethsémani » propulse des secousses désordonnées de notes, trouées de silence. La monodie supérieure, brève quoique récurrente, suggère la prière, mais elle ne résiste pas à l’arrivée, à la pédale, des doctes docteurs croisés au deuxième chapitre, qui désagrègent le discours et le laissent en suspens.

« Arrestation et procès » reprend la séquence des docteurs qui grondent. Partant de nouveau du grave et du sourd, Guy Bovet fait émerger une tension montant vers le médium. Des accords sur les anches et des traits descendants augmentent le volume jusqu’à une longue tenue qui conduit à un passage tremblant, montrant un agnus Dei « de la messe en si » dégingandé (piste 6, 2’20). La réponse de la soubasse à ce remix inquiétant ne laisse aucun doute sur l’issue de l’affaire.

« Chemin de croix » fait derechef la part belle au grave, entre motifs trébuchants et triple chute. La pénible montée vers les aigus se troue d’échecs et s’effiloche dans une tenue funèbre. « Crucifixion », cloue crûment Christ sur les bouts de bois en forme de +. Des fragments de discours cherchent alors un espoir évanescent dans des notes instables prolongées, comme hors du temps, qu’accompagnent, défaits au point d’être méconnaissables, les premiers segments de « O Haupt voll Blut und Wunden », le tube de la Saint-Matthieu (« Ô tête couverte de sang et de plaies / De douleurs et d’insultes ») avant que la soubasse ne propose une pulsation instable.

« Résurrection », épisode absent du vitrail mais que le compositeur a tenu à échafauder, se présente comme un bref prélude façon toccata sur les pleins jeux. « Marie-Madeleine » oppose avec simplicité une mélopée sur deux registrations à des accords graves. « Ascension » ne joue pas au plus fin : le mouvement se fonde sur les graves (aux sens anglophone et francophone du terme) d’où montent des gammes jusqu’aux suraigus, non sans quelque surprise (piste 10, 1’11, étrange coupure de l’accompagnement). Sur la fin du morceau, les accords vers le sommet, puis disparaissent, comme aspirés par le Sifflet de l’écho expressif progressivement emboîté.

« Le don de l’Esprit » remâche l’incipit du Veni Creator avant de lâcher la bride au hit grégorien énoncé au cromorne, avec des harmonisations discrètes, façon écho, développant de la sorte le procédé développé dans « Jésus et la Samaritaine ». « Il nous attend dans sa gloire » attaque par des fanfares d’anches qui ruissellent sur des pleins jeux hésitant entre ascension (le Christ nous attire à lui) et désescalade (Dieu nous aime) avant que le tutti n’embrase l’orgue et l’église (le Saint Esprit souffle).

En résumé, une pièce narrative où l’orgue privilégie la transmission d’un discours de foi sur l’hybris d’un langage qui placerait au centre l’ego ou les fantasmes d’un compositeur. Ce souci quasi didactique n’empêche certes pas Guy Bovet, grâce au recours à deux interprètes et à un instrument conséquent, d’exploiter au mieux la richesse de l’orgue. Voilà aussi une manière de rappeler à l’Église pourquoi l’orgue est un instrument sacré : va-t’en donc exprimer dogmes et puissance de la saga christique avec guitares et djembés mal joués par Sixte-Chantal, Fulgence-Félicien et un ex-quadra qui espère choper la flûtiste qui joue si mal, excellente raison pour un repas tiré du sac et quelques conseils musicaux, bref.

Douze épisodes, répartis sur 26’, sont ensuite proposés pour former manière de florilège de Don Quixote, le récit picaresque. Curieux projet que celui-ci – moins par cette idée de s’inspirer d’un livre aussi touffu que complexe, que par l’idée de transcrire pour grand orgue à quatre mains une suite initialement conçue pour « un orgue d’un clavier datant de la fin du quinzième siècle ». Sur ces différents points, le compositeur est droit dans ses notes :

- un, la partition n’a pas connu deux versions, mais trois – la troisième ajoutant de l’impro pour convenir à l’illustration d’un film ;

- deux, la suite ne vise pas à rendre « la profondeur et la complexité du texte » car, il faut l’assumer, c’est une pièce d’orgue, et puis voilà ;

- trois, elle ne se substitue pas au récit, pas plus qu’elle ne cherche à l’équivaloir, puisque, lorsqu’elle est jouée en concert, elle s’accompagne de lectures des textes ayant inspiré les différents passages – saluons l’insertion par VDE-Gallo desdits textes dans le livret trilingue (on s’amuserait presque, pour l’orgasme du pinailleur ou ici, à pointer telle faute orthotypo comme ce « É » sans accent p. 12, milieu, ou ce manque d’espace après « danger. », p. 13, histoire de montrer que l’on a lu le livret).

De quoi aiguiser l’appétit avant d’entrer dans cet univers très différent… néanmoins joué sur le même orgue de Romainmôtier que la suite précédente.

« De l’état et des chevaleresques exercices du très fameux don Quichotte de la Mancha » raconte le départ du héros, son élection de Rossinante et d’Aldonsa Lorentzin, dite Dulcinée de Toboso. Donc, fanfares pour saluer l’entrée en piste ; fonds graves pour rappeler la réalité ; ajout d’un deux pieds pour mimer l’espérance loufoque qui anime le néo-chevalier ; et retour des fanfares qu’accompagnent les fonds. « Où Don Quichotte persuade Sancho Panza de le suivre » (traduction incomplète de la version espagnole lue en ouverture, comme pour moult épisodes suivants), habillé par le cormorne moqueur, est une marche aussi grotesque que le projet – abandonner sa famille pour devenir gouverneur d’une île hypothétique à conquérir.

L’épisode des « moulins à vent » lance le chevalier dans le grave à l’assaut des « géants ». La fanfare des anches puis du tutti en accélérant augure du meilleur ; mais au mitan de l’aventure, tout s’arrête : il faut se ramasser après avoir volé, et poursuivre, dans les aigus, sa quête et sa voie. L’épisode où le fanfaron « passe la nuit à écrire une lettre à Dulcinée » associe un accompagnement grave à une flûte douce toute tremblante. L’apparition de « Micomicona d’Éthiopie » redégaine le cromorne, dans les graves à présent, et déploie un système d’écho où anches et aigus démonstratifs créent un cortège engageant les deux hurluberlus à défendre cette monarquette contre un puissant géant. L’action se poursuit dans la bataille contre « les outres de vino tinto ». Fanfares et anches tremblantes dialoguent avec un accompagnement puissant. Accélérations, fortissimi, silences résonants et piteuse fin descendante sur le cormorne saluent l’exploit.

Le rapatriement sanitaire de don Quichotte fait l’objet du septième épisode. Partant de l’extrême-grave sur lequel se greffe une mélodie inquiétante, façon marche arabe dans le désert, il laisse un illustre intertexte pointer brièvement le bout de son museau (1’10) avant d’enfermer le malade dans la prison des graves sans issue. Changement d’ambiance pour « La noce de Camacho le Riche » où le noble bonhomme s’empifre. Partie sur de célèbres bases hispaniques, la pièce fait une embardée sur le cromorne avant de chercher de l’aide du côté des cornets, réels ou composés. Les pleins jeux s’emballent, sur un rythme ternaire évoquant l’incipit des Litanies de Jehan Alain. Une sorte de « Frère Jacques » s’interpose, repris ironiquement au cromorne. Mimant la folie festive, des sections frottent leurs rythmes contradictoires les uns aux autres, qui sur le balancement des cornets, qui dans la farandole du cromorne avec basse persistante, qui dans le silence tremblant de la récupération d’après-excès. « La caverne de Montesinos et la procession funèbre de femmes ensorcelées » mettent une fois de plus en valeur les anches solistes – quand on a un clavier de trompettes à dispo, ce serait honteux de s’en priver ! – sur l’accompagnement aboyant des fonds graves. L’interruption de volutes de farfadets ne suffit pas à préserver de l’invasion terrifiante des anches grondant à pleine gorge.

« Le grand règne de Sancho Panza » sur l’île de Barataria s’ouvre sur une fanfare timide vite avalée par l’ironie du pouët-pouët ainsi que du rythme et de l’harmonisation rag-timiques puis flonflonnesques, et vice et versa. Tout change à 1’32, car c’est le drame farcesque, bien relaté par les farces tristes de la partition : on feint d’attaquer l’île, Sancho panique, on s’excuse, Sancho démissionne quand même – ah ! si ces lâches qui nous gouvernent en pouvaient faire autant ! « Le combat de don Quichotte contre le chevalier de la Lune blanche » marque la défaite risible de don Quichotte pour une histoire de nanas. D’emblée, sur un son wurlitzérien que double bientôt un thème tremblant, l’heure n’est pas à la fête. Pleins jeux et anches puissantes signalent le défi et la préparation au combat. L’insertion d’un nouveau sample archiconnu (piste 24, 1’52) précède sa dissolution à hauts décibels qui clôt les aventures du zozo. En effet, « la mort de don Quichotte et son éloge funèbre » conclut le cycle sur le même thème qui fleurissait et se fanait à la fin de la onzième section. Tout se fond dans un grave persistant avant que l’épitaphe triomphale ne fanfaronne brièvement à pleins tuyaux afin d’honorer celui qui « vécut dans la folie et mourut en sage » ce qui, peut-être, vaut mieux que l’inverse.

En conclusion, on salue avec gourmandise cette musique narrative à souhait. Quelques questions demeurent. Ainsi, avec un tel livret, était-il utile d’insérer la lecture en espagnol des titres ? Peut-être, oui, pour distinguer cette œuvre profane du projet sacré qui la précédait ; mais cela rabat la musique sur sa seule fonction illustrative, ce qui nous semble un brin réducteur au disque. Autre exemple : n’aurait-on pu réaliser un meilleur collage lors du montage entre les parties lues et les parties instrumentales ? Enfin, l’enregistrement n’aurait-il pas gagné à chercher des solutions techniques susceptibles de mieux permettre de distinguer les graves, que nous entendons souvent fondus dans un brouhaha peu flatteur – peut-être cependant un problème propre à notre système de lecture ? Terminer sur ce genre de questions ne doit pas faire illusion : en dépit du snobisme du pseudocritique, il faut explicitement applaudir à cette initiative pensée mais pas ratiocinante, musicale mais pas réservée aux experts, intertextuelle mais bigrement stimulante pour qui veut écouter.

Pour proposer une synthèse générale, nous pontifierons en claquant que ce disque cisèle une pierre fort intéressante dans l’œuvre pour deux organistes de Guy Bovet. Gravée grâce à une belle complicité avec Viviane Loriaut, elle complète utilement les transcriptions russes chroniquées tantôt. Sa puissance d’évocation la destine au premier chef aux mélomanes curieux de musique narrative, variée, bien écrite et capable de vous embarquer sans barguigner dans des pièces à la fois courtes, cohérentes, plaisantes et fondées sur des mythes structurants. Les amateurs de propositions déstructurées et convulsives, parfois les mêmes, trouveront ailleurs disque à leurs oreilles.

Workin’ on it

Plus que huit jours avant le grand soir. Celui de la première date de « Bertrand Ferrier chante Michel Bühler » avec Jacques Bon, Fabrice Dupray et Michaël Koné, dans une production Jann Halexander pour Purple Agency. Alors, on bosse – oui, même moi. En buvant du café. Oui, même moi. Enfin, je bois plutôt des cafés, mais bon. Faut gérer les gars, sans virgule avant « les ». Tu les verrais à la pause se jeter sur leur Précieux ! Heureusement que nous, on est normalses parce que, eux, Seigneur Dieu tout-puissant…

Ce nonobstant, ma normalité n’exclut pas des singularités, et toc. Comme de préférer répéter sur un méchant Yamaha en plastique plutôt que sur un quart-de-queue Pleyel en très bon état, sous prétexte que le piano du concert ressemblera plus à un méchant Yamaha en plastique qu’à un quart-de-queue Pleyel.

Oh, non, la vie de musicien n’est pas facile tous les jours. Heureusement, dans huit jours, on vous retrouve. Youpi.

Guy Bovet, Transcriptions russes, VDE-Gallo

De l’extérieur, donc de la vraie vie selon les gens bien – genre les journalistes qui comptent (si, certains savent compter), du monde réel dirait un technocrate, du point de vue des braves types stipuleraient les pharaons qui nous gouvernent, on peine sans doute à imaginer l’importance de Guy Bovet. Dans ce monde francocentré où la culture se résume aux exilés fiscaux Smet et Znavour, c’est incontestablement bon signe. D’autant que cette ignorance se fonde peut-être sur le fait que, résolument Suisse, Guy Bovet manque de la flamboyance aussi authentique que markettée de l’Américain le plus connu de l’univers de l’orgue. Pourtant, le Guy, né en 1942, est l’un des plus importants organistes-compositeurs vivants ! Inventivité, variété, pertinence : son œuvre protéiforme associe la puissance de l’interprète et la qualité du compositeur. Soit stipulé en passant, on aimerait nouer un partenariat avec son agent pour proposer ses œuvres en fil rouge d’un prochain festival d’orgue, comme nous le faisons, grâce à des artistes assez fadas pour s’y plier, en cette année 2018-2019, avec les compositions du formidable Robert M. Helmschrott,

Pour qui le voudrait découvrir – pardon pour les sponsors de cette critique, id sunt ceux qui m’ont mandé le disque qui sera évoqué instamment –, une excellente introduction serait son disque enregistré pour MDG en 1996 sur l’orgue de Cuxhaven (avec photo hippy en prime au dos du livret…). Cet enthousiasme dit, espère-t-on, l’enthousiasme avec lequel on décapsule le premier de ses deux nouveaux disques pour orgue à quatre mains, illustrant deux des quatre aspects de l’organiste : le compositeur et le transcripteur (pour l’improvisateur, on attendra peut-être ; quant à l’interprète d’autrui, avec cinquante disques gravés, on imagine que, en furetant, y a de quoi faire). Pour le compositeur, il faudra attendre la prochaine notule. Pour le transcripteur, bienvenue sur cet articulet.

Au programme de ce disque, rappelant la fascination des organistes pour la musique russe, tantôt mise en valeur – espère-t-on – sur ce site, deux monstres : L’Oiseau de feu d’Igor Stravinski et Les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky.

L’Oiseau de feu, dédié à André Rimsky-Korskakov et initialement dirigé par Gabriel Pierné en personne, est l’un des grands piliers qui justifie la vie d’une superstar de la musique du vingtième siècle. Par conséquent, il y a plusieurs façons d’encaisser sa transcription : vérifier si chaque note est rendue ; ou goûter l’esprit de la partition telle qu’elle est jouée. Or, que savoure-t-on ? Le sens de l’harmonisation. Au fond, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs ! Tel est le propos du transcripteur et des interprètes (Viviane Loriaut et le transcripteur en personne). Rendre une dynamique, une émotion, une énergie par une registration et une circulation de la parole ad hoc. Profitant de la profondeur de jeux de l’orgue du grand orgue de l’église Saint-Leodegar de Lucerne, Guy Bovet et sa partenaire articulent une transcription d’une lisibilité remarquable et d’une variété susceptible de passionner les organophiles comme les mélomanes organobof.

Contrastes, puissance, variété des sonorités (amateurs de tension, filez à la deuxième pantomime, plage 6) : la gestion des harmonies et des sonorités capte l’oreille de bout en bout ; et la puissance de la transcription est, à l’évidence, de renoncer à l’imitation louable pour valoriser l’esprit efficient. La tension contre la note, et la ligne contre le détail – et ce, sans négliger les harmoniques qui vibrent comme ces commentaires au 2’, plage 10, 4’12 pour le retour : voici pour le brio. La pulsation contre la rythmique, l’esprit contre la lettre, le déplacement sensé contre la photocopie : voilà pour la pertinence. Les contrastes de la redoutable car protéiforme Danse infernale le démontre avec une gourmandise rare. La magie décomplexée des effets d’attente (11, 3’44), les crescendi ravissants de l’Hymne final laissent deviner le travail de l’assistant non-nommé, même si la configuration de l’instrument justifie sans doute la substitution du pianissimo crescendo de fin par un grave vers tutti, ce qui est factieux mais malin (le principe, sans doute, de la transcription).

Un signe de la personnalité de Guy Bovet ? Alors que L’Oiseau de feu appelle l’orchestre, les Tableaux d’une exposition (en hommage à un disparu) appellent le piano. Rien que le piano. Faut pas croire les orchestrateurs, même s’ils s’appellent, comme les colonnes, Maurice – ça, c’est fait. À la base, la pièce enquille dix mouvements pour piano. L’originalité du disque est donc de proposer une version « pour orgue à quatre mains », quand certains, dont le décès nous remplit de larmes à chaque évocation, et on va pas arrêter de l’évoquer pour cela d’autant que l’on n’a pas honte de larmicher, osent une paraphrase puissamment inventive alors que d’autres, néo-critiques à Diapason et hénaurmes virtuoses eux aussi, préfèrent s’attaquer à un arrangement rien-que-pour-eux (nous avons bien sûr réservé notre place pour cet événement), après avoir esquissé trois p’tits bouts conséquents tantôt.

On s’en doute, la force de l’arrangement va se jouer sur son organisation, id est sur sa capacité à entrer dans l’orgue la puissance des thèmes illustres qui portent la mémoire de Hartmann, de ses nains, poussins et juifs – pauvre et riche, wallah. Il faut évidemment se détacher de la partition pour justifier cette transcription. C’est justice : un grand compositeur contemporain s’empare d’une grande partition du dix-neuvième siècle, réinvestie au siècle passé, quel sens cela aurait-il de scruter la reproduction du propos ? Bien plus captivant est son adaptation à l’instrument organistologisique. Or, Guy Bovet se situe pile poil entre les deux projets que sont la transcription littérale et l’inspiration. Son écriture jamais ne trahit le propos moussorgskien. En prime, la science interprétative de son ex-élève et de lui-même rend scrupuleusement le propos du Modeste. On admire la synchronisation des interprètes, et l’on apprécie la gourmandise du mentor lors de grondements malins (plage 14, 2’28).

L’arrangement tente certes d’en rajouter de manière peu utile aux yeux du pékin, par exemple lors des promenades (pourquoi cette pédale, genre plage 15, 0’40, comme pour justifier la présence d’un second instrumentiste ? On préfère tant la modestie pianistique, ultra-technique cependant, des « Tuileries » ou des « Poussins » !) ; mais que de subtils changement de registres, par exemple entre cromorne et cornet, qui donnent sens à cette mise en orgue des Tableaux ! Au tableau suivant, la transcription à la pédale rend la fatalité du destin (même si la description du tableau, « deux juifs : le riche et le pauvre qui pleurniche » pourrait prêter, euphémisme, à contestation a minima politique) sans, pour autant, expliquer la transcription sur cinq ou six portées de la pièce, quelles que soient les anches qu’elle permet d’entendre. Les à-coups (0’24) de la promenade suivante ne convainquent pas davantage. « Le marché de Limoges », savoureux en diable, se satisfait intelligemment d’une partie manualiter. Les pédales expressives, utilisées sans modération, embrasent allègrement les « Catacombes », en dépit d’un tremblant vite étouffé. Le Kontrafagott de 32’ (suppose-t-on) brille plage 22, 0’32, sans pour autant exposer clairement, pour le pseudocritique, l’intérêt d’un double interprète. Pourtant, l’énergie de « La cabane sur des pattes de poule » évacue les critiques par ses dynamismes, ses cromornes et ses contrastes. On y apprécie l’honnêteté de la construction organistique (incluant la fracture du mi en noire pointée devenu croche staccato), avec bruits de direct à 2’45, plage 27. L’adaptation de Guy Bovet renonce aux contrastes d’octaves amenant à la, c’est une atténuation, très célèbre « Grande porte de Kiev », sur des jeux modérés pour contraster avec la solennité finale requise.

En conclusion, quoique perfectible dans la conception du livret et dans l’iconographie un brin pauvre (la même personne, « C. Maréchaux », est créditée pour une prise de son qualitative mais perfectible, le montage, le mastering, le graphisme grossier et les photographies faiblardes, sans doute le signe d’un label débordé au point de ne pas évoquer cet enregistrement à la page de l’artiste), voici un disque qui s’adresse à ceux qui craignent que l’orgue soit ennuyeux, ce qu’il est parfois – sans parler des organistes. Porté par un orchestre d’une part, par l’imagination d’un musicien-organiste inspiré par Ravel d’autre part, il appelle à une écoute vibrante… au moins en attendant Vincent Genvrin. Les passionnés d’orgue regretteront le manque de précisions sur les options de transcription ou les choix de registration – faut bien poser, ma brave dame. Les moins snobs, qui sont parfois les mêmes, kifferont la musique orchestrale, russe ou ravélienne, propulsée dans un instrument magique par Guy Bovet avec l’assistance de Viviane Loriaut. Ils n’auront, oh non, pas tort.