Komm, Bach! fait son deuxième come-back!

Pour la troisième saison du festival Komm, Bach!, grâce à l’intercession – notamment – de Maryse Laigle, intendante de la paroisse jusqu’à ce jour, de Jean-François Morel et d’Odile Rocher, la paroisse de Saint-André de l’Europe nous a permis une folie : faire réviser l’orgue par la manufacture Yves Fossaert deux jours avant le concert inaugural. De notre côté :

- nous avons poursuivi notre travail avec une graphiste formidable, miss Tomoë ;

- nous avons happé un trompettiste que Rostro et Philip Glass ont applaudi ;

- nous avons préparé, très officiellement, pour ce samedi, deux visites commentées de l’orgue auxquelles vous êtes invités au sens de : conviés gratuitement, à 16 et 17 h (nombre de places limitées, rendez-vous sur place) ;

- nous avons fomenté pour 20 h un concert orgue et trompette qui pouëtte-pouëtte mais qui ne prenne pas un seul spectateur pour une buse ;

- et nous nous sommes dit que, après tant d’efforts, nos spectateurs seraient ravis de fêter l’inauguration du festival en buvant de bons coups et en mangeant de bons morceaux.

Gratuitement pour celui qui n’a pas de pognon. Selon ce qui est possible pour celui qui a de quoi, ou pense que la culture mérite, à l’occasion, un p’tit kèkchoz.

Tout ça, nous l’avons fait sans une once de subvention. Parce que nous pensons que la culture se partage sinon meurt. Parce que nous pensons que respect du cultuel et vivification du culturel sont tout sauf contradictoire. Et parce que proposer un travail joyeux aux ceusses qui veulent bien venir en profiter, c’est pomme-pet-deupe. Du coup, ça donne ce programme [cliquer pour agrandir]…

Bref, on aurait voulu faire plus mieux, on sait pas ce que l’on aurait pu inventer. Alors, oui, on a rassemblé des tubes…

… et des créations mondiales comme ces « Fragments soudés », dont voici le premier enregistrement (pirate) mondial, avant accord de l’orgue.

Voilà, on est comme ça. Désormais, on attend juste que toi, toi et toi et tout le monde, tu sois là. Pour fêter la musique, le plaisir du partage et le patrimoine sempervivens de la France, de l’Europe et, surtout, de nous.

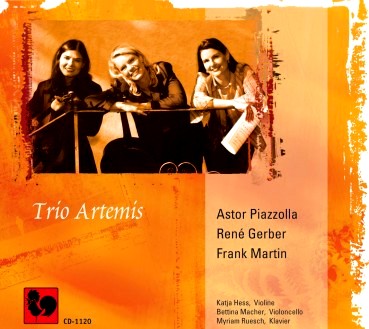

Trio Artemis, « Piazzolla – Gerber – Martin » (VDE-Gallo)

Ce tantôt, l’attaché de presse de la maison dirigée par Olivier Buttex nous fit don d’un disque historique. Pas un disque tout frais sorti de presse, qui est un autre genre de cadeau, d’autant plus apprécié que l’on s’illusionne d’être dans le presque-secret de l’up-to-date ; non, un disque pas tout frais sorti de presse, qui rappelle que la vie d’un disque ne s’arrête pas quand l’actualité des sorties-du-moment ferme bien sa grande boubouche – un disque quasi autobiographique, donc. C’est pourquoi ce site proudly presents, aujourd’hui, la recension d’un disque du trio Artemis enregistré à l’été 2002 (au moment où nous écrivons ces lignes, un exemplaire est en vente pour 6 € ici – et ce n’est pas le nôtre, médisants). Ha, 2002… Rappelez-vous, 2002… C’était pas 1987, et pourtant c’était pas pareil différent. Pis : c’était une époque où, dans le livret, la violoniste pouvait laisser son adresse perso pour tout contact utile. Bref, c’était il y a seize ans, sussé-je bien compter. Or, pour cette formation évolutive (les pianistes, toujours aussi féminines que les deux quatre-cordistes, se remplacent), c’était déjà, après deux disques originaux, l’heure d’un accomplissement certain, et néanmoins…

Trio Artemis. Bettina Macher, Myriam Ruesch, Katja Hess. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, ce n’est pas parce que ce disque nous fut mandé avec grâce que nous ne serons pas honnête. Par exemple en stipulant, comme l’admettent les artistes, que le trio des Quatre saisons à Buenos Aires est doublement un faux. D’une part, Astor Piazzolla ne l’a conçu qu’a posteriori, pour rassembler quatre tangos épars. D’autre part, ce n’était pas un trio : ce qu’Artemis propose est un arrangement de José Bragato. C’est, bien entendu, savoureux comme une viande grillée – tant pis pour les vegans, on est dans un coin argentin de la Suisse pour quelque 25’. Avec une part d’improvisation revendiquée, des unissons séduisants, des nuances bien accordées, des tempi habilement modulés, des sonorités variées, une rythmique claire marquée par le piano de Myriam Ruesch, un violoncelle (Bettina Macher) expert dans l’art de détimbrer et de laisser filer les sons ou d’en inventer (piste 2, vers 6’ – auquel répond sa collègue, piste 3, vers 2’20), et un violon (Katja Hess) aux glissendi et aux fausses faussetés d’une admirable délicatesse, l’auditeur est saisi instantanément et sur la durée par la musique de Piazzolla remarquablement arrangée. La tristesse de l’été, notamment, remue grâce aux changements d’atmosphère, aux précisions des coups d’archet et à la rouerie harmonique du compositeur. La rigueur et la langueur de l’hiver sont rendues avec une science de l’effet qui ne prend jamais en défaut la très haute exigence musicale propre à Astor Piazzolla. Le pedigree des artistes suisses laissait-il craindre une interprétation peu idiomatique, selon l’adage exigeant un Russe pour Scriabine, un Français pour Pierné et une Nénette avec de jolis nichons pour un médiocre récital d’airs d’opéra ? Sans faillir, l’ensemble de l’année piazzollienne séduit, captive et revigore, renvoyant ces sornettes de préjugés racistes dans leurs cordes où un boxeur bienveillant finira, inch’Allalalalah, un beau jour ou peut-être une nuit, par les achever. Et néanmoins…

Trio Artemis. Bettina Macher, Myriam Ruesch, Katja Hess. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, il ferait – Simone, hein – beau, oui, il ferait – Simone, deux – beau voir que nous prétendions bien connaître, voire connaître tout court, l’œuvre de feu René Gerber, encore vivant au moment de cet enregistrement de son Trio. Le premier mouvement colle et secoue davantage des ambiances différentes que des thèmes. Le violoncelle impose le tempo, fluctuant, par de puissants pizz ; le piano tente d’imposer quelque ritournelle ; les autres cordes lui répondent ; les trois finissent par s’emporter de conserve autour du thème évoqué au mitan de cet Allegretto – petite cellule barbotée à la Rhapsody in Blue, composée vingt ans plus tôt ; une coda minimaliste claque la porte de cet épisode sans vraiment répondre à la question posée par le violon. Pour ouvrir l’adagio suivant, un prélude fait écho à des notes répétées ; puis un geste uniformément forte semble s’imposer avant de se dissoudre afin de laisser la place au motif liminaire que synthétise le piano dans l’aigu avant de revenir, raisonnable, au medium.

L’Allegro molto s’ouvre sur un écho aux airs de fugue sans cesse avortée. L’unanimité (octaves piano, unisson violon et violoncelle) débouche sur un thème pataud énoncé à gros coups d’accords que Myriam Ruesch nimbe de sustain comme pour en atténuer la rudesse. L’apaisement permet aux musiciennes de laisser poindre des couleurs plus délicates ; mais la tension n’est jamais absente. En effet, une inquiétude électrise la pièce (longues tenues des notes du piano, tremblement des cordes, retour du thème pataud), jusqu’à ce que le violoncelle décide de prendre, seul, la situation sous l’autorité de son archet. Le retour de ses comparses annonce la coda où un même motif volette d’un instrument à l’autre jusqu’à une course effrénée que les artistes rendent avec énergie jusqu’au « blam » final. Même s’il est fort bien interprété, cette composition n’émarge pas au registre de la belle musique – son déficit mélodique, son caractère décousu, l’avortement systématique des embryons de formes nobles comme la fugue l’en libèrent ; mais il substitue à notre quête de la joliesse une piquante incitation à la curiosité devant une musique à la fois consonante, modale et capable de mettre en sons un questionnement associant un langage classique à une intranquillité moderne… surtout en 1944, date anachronique de sa composition. Et néanmoins…

Trio Artemis. Katja Hess, Myriam Ruesch, Bettina Macher. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, pour nous amener au terme de ce disque, nous attend le quart d’heure du Trio sur des mélodies populaires irlandaises de Frank Martin. Ne tergiversons point en circonvolutions vaseuses : cette trilogie est l’histoire d’un échec. En effet – nous apprend la notice –, commandée par un gros riche, cette œuvre de jeunesse fut décommandée car le mécène n’y retrouvait pas ses mélodies préférées. Et pour cause : le compositeur se plaît à proposer des développements toniques autour de mélodies dont les interprètes accentuent rythmes chaloupés et contretemps. Le premier mouvement pourtant noté « Allegro moderato » s’agite dans une frénésie que plusieurs breaks ne tempèrent pas. L’adagio qui suit offre au violoncelle l’occasion de chanter sa petite élégie, que complète le piano par son contrechant et ses graves. Les deux complices se mettent ensuite au service du violon, avant que le violoncelle ne vienne chanter avec lui, à l’octave. C’est ensuite au piano de s’offrir un solo syncopé, dont la péroraison ouvre la voie à une gigue digne de saint Patrick ou de saint Guy, au choix, que Frank Martin semble hésiter à harmoniser. Même tarif pour le deuxième thème au piano, qu’une rythmique simple ponctue. Le travail rythmique et harmonique s’emballe ensuite, soutenant in due time l’intérêt de l’écoute. Un premier break offre l’occasion au piano et au violoncelle de renouer le dialogue. Jaloux, le violon s’empresse de regiguer avec fougue – disons de fougue-giguer. À nouveau, c’est au piano que revient le rôle de proposer un rythme divergent. Le violon essaye d’imposer un air plus traditionnel. Ses deux camarades protestent, et une dernière envolée signe le match nul des braves battantes. Certes, cette composition sur mesure n’est pas la pièce majeure qui illumine le répertoire de ce très grand compositeur, mais elle est ici donnée avec un souci de pulsation précise qui permet d’en apprécier les passages les plus palpitants. Et néanmoins…

… et néanmoins, en conclusion, si la composition de ce disque intrigue – un Argentin, un Suisse, un Suisse écrivant en irlandais : hormis la permanence de la formation, la cohérence des compositeurs aurait peut-être gagné à être explicitée – et si la prise de son de Peter Laenger nous aurait parfois davantage séduit en privilégiant le détail sur les limbes d’ambiance, elles sont subsumées – j’aime bien ce mot même si je suis pas sûr ce qu’est-ce qu’il veut dire –, par l’énergie dépensée pour jouer dans un même souffle, avec force, enthousiasme, talent (ces sonorités !), métier (cette cohérence du discours !) et subtilité. La musique ici valorisée est en grande partie méconnue, et c’est plaisir que soit levé – avec un talent, une exigence et une pétillance communicative – le voile sur ces pièces peut-être secondaires mais charmantes chacune à sa façon. En clair, ça joue bien, c’est fin, c’est pêchu et c’est une occasion de découvrir des œuvres presque aussi rares qu’intéressantes : pourquoi d’autre écoute-t-on, voire achète-t-on des disques ?

(Non, « pétillance » ne veut rien dire, mais je laisse quand même, na.)

Mémoire du futur

La nouvelle création d’un certain Bertrand Ferrier pour orgue et trompette est annoncée ce samedi, enveloppée de concerti baroques et d’œuvres plus fraîches. Pour s’impatienter de l’entendre, voici la vidéo de la précédente création, un impromptu pour saxophone et orgue interprété en compagnie du grrrand saxophoniste Pierre-Marie Bonafos.

La nouvelle création d’un certain Bertrand Ferrier pour orgue et trompette est annoncée ce samedi, enveloppée de concerti baroques et d’œuvres plus fraîches. Pour s’impatienter de l’entendre, voici la vidéo de la précédente création, un impromptu pour saxophone et orgue interprété en compagnie du grrrand saxophoniste Pierre-Marie Bonafos.

Réponse au carré

Après un article plutôt louangeur sur un disque à paraître, je reçus quelques messages courroucés – certains avec une pertinente modération, qui permet le dialogue ; d’autres plus ébouriffés. Voici donc une réponse inspirée d’un courriel authentique suscité par la question : « Vous savez que c’est pas très gentil de dire pas que du bien ? »

1.

L’impact de la critique

Musicien professionnel mais loin d’être un grand virtuose – je m’en suis expliqué dans un livre, L’Homme qui jouait de l’orgue (Max Milo) –, chanteur « à texte » plus habitué à l’indifférence bruyante des bars qu’aux lampions des grandes et belles salles, j’ai pleinement conscience de ce qu’une critique, même modérément critique, peut avoir comme impact sur un interprète. Ainsi, quand je sors d’une célébration où un homme est venu me voir pour me féliciter, les larmes aux yeux, de ce que j’avais joué en solo ; puis quand la dame-qui-me-raccompagne-à-la-gare me dit « Eh bien, aujourd’hui, vous avez joué n’importe comment ! », devinez lequel de ces compliments me travaille le plus.

Pour ne pas parler que de moi, même si j’ai eu l’occasion de réfléchir explicitement à « ce que critiquer veut dire », surtout quand on compatit avec le sujet de la critique, j’ai eu l’opportunité de discuter longuement de ce sujet de la « critique » avec une cantatrice exceptionnelle – elle relit notre trrrès long entretien depuis plusieurs mois, mais je ne désespère pas qu’elle en valide la publication un jour ! J’ai également eu l’occasion de converser sur ce thème avec Cyprien Katsaris, qui avait vivement réagi à ma présentation de son dernier disque. Notre échange a pris la forme d’un long entretien en trois épisodes… et, preuve que, contrairement à un autre monde, la discussion est parfois possible, l’artiste a même accepté de venir donner un concert orgue et piano dans un p’tit festival que j’organise. En m’entretenant avec Philippe Entremont à l’occasion de la sortie de son dernier disque, j’ai bien noté l’émotion que lui procurait un entrefilet louangeur saluant sa dernière réalisation. Dès lors, une question s’impose : cette conscience du mal – et du bien – que l’on peut faire, même à des artistes très confirmés, n’aggrave-t-elle pas plutôt mon cas ?

2.

La justification de la critique

L’idée générale, fort répandue, est que tout le monde peut baver sur Internet, souvent de façon anonyme. Au bar PMU de la pensée qu’est devenue la Toile, beaucoup de cybergraphomanes ont un avis, ce qui n’est pas si pire à l’ère de cette cochonnerie de Pharaon Ier de la Pensée Complexe ; et la multiplication des moyens de communication donne à tous ou presque la possibilité de s’exprimer sur des sujets qu’il maîtrise plus ou moins. Je fais partie de ces gens qui bavent, parfois sans maîtriser le sujet – je l’avoue alors explicitement – mais je n’écris jamais de façon anonyme, ma « boîte à insultes » étant là pour le rappeler. En conséquence, comment justifier que j’accepte, en connaissance de cause, de susciter, chez un artiste ou un producteur, une émotion, potentiellement triste ou rageuse ou les deux, devant une critique mitigée ?

Le premier argument que je présente, en général, face aux accusations de « dézingage facile qui fait du mal », est que la première émotion négative n’est pas de ma faute : elle est celle que j’ai ressentie devant un objet culturel. Il ne me paraît pas choquant de reconnaître, en expliquant pourquoi, que tel ou tel aspect d’une oeuvre ne m’a pas ébloui et, si ça intéresse quelqu’un, de le prévenir ou d’avoir une occasion de débat avec lui.

D’autant que le deuxième argument est le média dont je me sers. En clair, je n’ai aucune idée de la fréquentation de mon site, n’ayant pas installé d’outil statistique et m’en foutant pas mal, mais je ne pense pas avoir l’influence d’un Diapason ou d’un « Télématin ». Cette absence de notoriété ne me donne pas d’excuse pour cracher sur les gens potentiellement pétris de talent et d’ambitions artistiques ; en revanche, elle m’octroie, malgré mon souci de ne pas blesser, une part de liberté plus grande.

Le troisième argument est que je ne dézingue jamais « facilement ». Certaines critiques peuvent, certes, témoigner d’une déception prononcée, mais elles essayent toujours, dans la mesure du possible

- de rendre raison de ce qui m’a déçu,

- de valoriser les éléments qui tempèrent, le cas échéant, ma déception,

- de donner des perspectives et, dès que possible, des éléments concrets pour que le lecteur puisse se faire lui-même une idée de la chose – d’où l’utilisation de nombreux liens vers les sites officiels des artistes et/ou des labels.

En clair, je ne cherche pas à me venger de mon statut de musicien médiocre en crachant sur les excellents virtuoses. Je garde le cap qui préside à ce site dont l’objectif est doublement égoïste : proposer manière d’actualité quotidienne pour animer le site de l’auteur que je suis ou fus, selon les jours, via des anecdotes et des chroniques ; préserver des traces de spectacles vus, de disques entendus, de livres lus.

Le quatrième argument est que les critiques mitigées que je publie parfois, si elles ne sont pas, virtuellement, les plus plaisantes pour les artistes, sont aussi des gages d’honnêteté qui peuvent davantage inciter le lecteur à les découvrir qu’une critique uniformément laudative. Cela fonctionne à l’échelle du site (s’il n’y avait que des critiques pour dire « c’est toujours génial et j’adore tout ce que l’on m’envoie en SP », la crédibilité de ces louanges serait amoindrie), mais cela fonctionne aussi, crois-je, à l’échelle d’une critique : il est rare que j’aime tout uniment un objet d ‘art. Le dire n’est pas le dévaloriser ou le souiller ; c’est, me semble-t-il, le respecter en tâchant de motiver ce qui, en lui, nous éblouit et ce qui, en lui, nous époustoufle un peu moins.

Le cinquième argument est que les critiques négatives de Bertrand Ferrier peuvent inciter bien plus à la découverte que ses critiques positives : ceux qui ne supportent pas le ton employé – pseudo léger et, en vérité, bouffi d’orgueil putréfié, suintant la haine et la frustration -, peuvent tout à fait traduire en positif ce que je peins en gris. Pour ma part, j’ai souvent cette attitude en feuilletant les recensions des autres : j’ai bien compris que, hormis Connesson, certains critiques détestent la musique contemporaine plus aisément intelligible que des produits conceptuels ircamiens ; aussi les phrases du type « une écriture confortable qui évoque un néo-romantisme paresseux et suranné » – peuvent-elles me mettre en appétit (même si les trucs ircamistes m’intéressent itou) !

3.

La relativisation de la critique

En péroraison de cette plaidoirie déjà trrrès longue, je ne saurai écrire mes petits billets qu’avec honnêteté. Je peux modérer les critiques, soit parce qu’elles me paraissent devoir l’être, soit parce qu’elles visent des amis (je me suis pourtant brouillé avec un ami comédien alors que je louai son jeu mais déplorai l’effroyable nullité du moyen-métrage où il dispensait en vain son talent), soit parce qu’il faut avouer que recevoir – parfois – gratuitement des disques, c’est chouette et ça mérite considération sans pour autant valoir un faux enthousiasme. Je garde mes invectives sur les « immondes mises en scène » pour des spectacles très installés qui m’ont fortement déçu, et pas que parce que j’ai payé des glandus qui m’ont pris pour une tanche… même si ça joue, ce qui me semble justice.

Tous les éléments pointés dans une critique mitigée sont précisément étayés, appuyés sur des citations spécifiques. Dès que possible, des hyperliens permettent de se faire une idée du biais critique employé, consciemment ou non. Il est logique que les proches d’un artiste soient susceptibles de retenir avec fureur les relativisations d’une satisfaction, mais il n’est pas malsain qu’ils comprennent aussi l’ire de ceux qui ont payé pour entendre une merveille et se retrouvent avec un bruit de mob dans les noreilles – par exemple, hein.

En conclusion

Aucune recension sur ce site n’est payée ou gratuite. Dès lors, nous pouvons être maladroit, imparfait, çà et là inexact, mais nous essayons d’être honnête, autrement dit de ne pas mépriser les artistes mais de ne pas, non plus, berner le curieux en feignant l’enthousiasme afin de pécho un CD de plus ou un courriel furibond de moins. Ce petit point est donc l’occasion de remercier les labels qui nous font confiance, les artistes qui acceptent de dialoguer avec nous, et les lecteurs qui furètent sur ce site. C’est aussi l’occasion de conseiller aux autres de lire plutôt, je sais pas, moi, Télérama. (Et là, si Télérama veut m’envoyer un chèque pour cette publi-suggestion, je redis : merci. Ben quoi ? J’ai dit que j’essayais d’être honnête, mais absolument pas que j’escomptais rester toute ma vie un connard d’incorruptible, ça va, quoi. Peut-être que si je m’améliore, je serai une grosse merde de ministre de l’enculture ou un salopard de président de l’Assemblée nationale, qui sait ?

Léo Marillier et A-letheia, « Beethoven » (Cascavelle)

Un homme

Léo Marillier, vaguement rapproché de l’autre Leo, Di Caprio, par la pochette de son nouveau disque, ne fait presque rien comme ses confrères. S’il était un produit – et, comme chacun de nous, il en est assurément un –, son storytelling omettrait l’art pour osciller entre deux concepts : « contrariant » et « disruptif ». Lui-même revendique des projets qui, comme dans la bouche peu ragoûtante des managers chéris de BFM, promettent des « expériences », du « faire-ensemble », où « l’intelligence collective » est, c’est forcé, « jubilatoire » même si le number one est toujours en avant – limites du faire-ensemble collectif. Pourtant, cachée derrière ces clichés du parler pseudo-hype (on suggère quelques autres éléments de langage : adresser une multicible en privilégiant l’affinité sur la finitude, coconstruire l’impossible en libérant les soft skills, désegmenter la verticalité de la geste décisionnelle, etc.) se profile une personnalité zigzagante donc intrigante.

Zig, Léo Marillier est diplômé du CNSMDP (mais « que » du premier cycle) ; zag, il a poursuivi ses études aux États-Unis. Zig, il est lauréat de divers concours ; zag, il revendique encore un « prix d’honneur » au concours Léopold Bellan, sympathique mais plus vraiment à la hauteur de ses ambitions. Zig, revendiquant un statut professionnel bienvenu à vingt-trois ans, zag, il commence sur son site par revendiquer les lauriers tressés par ses profs – sans le préciser, le coquinou – ou par À Nous Paris : encore une fois, pas sûr que ce soit au niveau des standards des grands musiciens classiques. Zig, soliste, zag, il a fondé son ensemble sporadique A-letheia, un « orchestre-lab » militant pour le « dés-oubli » grâce à sa « structure souple » qui pratique « le leadership collaboratif » (les citations sont authentiques, hélas). Zig, violoniste de haut niveau, zag il se revendique compositeur comme moult de ses semblables, dont la jeune Isabel Gehweiler chroniquée tantôt, mais aussi, rezag, transcripteur, ce dont témoignait dès 2013 un disque où il gravait, avec Alexandre Lory, une série de « fantaisies d’opéras » réduites, par son art, pour piano et violon. Zig, interprète, il s’arroge, zag, avec l’insolence du gamin doué, le droit de quasi réécrire le concerto pour violon et orchestre, op. 61, de Ludwig van Beethoven selon « les manuscrits de Vienne » revisités par ses recherches au Conservatoire royal de La Haye, sous la direction de Philippe Graffin et Joe Puglia. C’est l’objet de son premier disque avec A-letheia.

Une œuvre

La thèse : ce concerto a toujours été joué à partir d’une partition truquée par le créateur (versus le compositeur) afin de barrer les passages compliqués qu’il n’avait pas le temps de travailler, vu que Ludwig n’avait pas bossé dans les temps. Il s’agit donc de rétablir la « vraie version originale du compositeur », d’après des manuscrits disponibles sur imslp, au détriment de la « version originale de la création ». C’est donc principalement à titre documentaire que cette version vivante du grand concerto est éditée, et c’est à cette aune, dont l’intérêt spécifique n’est pas évident pour le profane, qu’il conviendrait d’en discuter la pertinence entre musicologues. L’on nous permettra peut-être, sinon je me le permettrai, de privilégier ici une écoute curieuse mais non experte de la chose puisque, pour scientifique que soit censée être cette mouture, quoi qu’elle ne semble pas si olé-olé ou révolutionnaire que cela, elle n’en doit pas moins faire sonner la musique.

Bref, on goûte la chaleur du violon Nicolas Lupot (1811), joué par le soliste grâce à un prêt d’Emmanuel de Pelichy. On applaudit aussi la cohésion du discours grâce à la direction efficace de Jacob Bass, moins soucieuse de clignoter à coups d’extravagances ou de risques échevelés que de mettre l’orchestre au service du soliste – pas de quoi fouetter un cuivre pour quelques départs tardifs, comme celui des cors dans le Larghetto, à 7’22 : au contraire, ça permet au pseudo critique de, eh bien, laisser supputer aux plus naïfs qu’il a au moins écouté ce passage, les pseudo critiques aiment ça. On salue avec autant d’appréciation les efforts pour nuancer dont font mon(s)tre et l’orchestre, et le soliste (pianissimi étiques et osés piste 2, autour de 6’30). On plussoie enfin la fougue de l’ensemble, qui embrasse ces 42’ de musique avec une patente bonne volonté, quitte à multiplier dans le troisième mouvement, peut-être à l’excès, les sforzandi volontairement dénués de délicatesse.

Pour évaluer au mieux le disque et la prestation, il nous manque des éléments car le livret ne nous a pas été fourni. Nous n’avons donc pas toutes les explications sur les choix musicologiques de Léo Marillier, sans doute plus précis dans l’écrit que dans la vidéo un brin amateur proposée ci-dessus en guise de trailer. De même, les éléments nécessaires pour jauger la prise de son nous font défaut. Le résultat est correct pour un concert one-shot, à condition de voir dans ce travail une curiosité prometteuse et non une version aspirant à faire référence. En effet, la captation est très imparfaite si l’on espère saisir les spécificités des pupitres (excès de réverbération lié à l’église, souffle, bruit de moto sur la piste 1, à 20’41, pendant la cadence sans timbale) ou si l’on s’imagine profiter des tutti, lesquels saturent très vite le spectre sonore.

Trois compléments

En complément d’un programme 100 % beethovénien, trois pièces. D’abord, les quatre canons d’une vingtaine de secondes pièce, certes fort ardus dans la transcription marilliérique, mais dont l’intérêt, qui plus est après un tel concerto, paraît faible. En concert, où ils semblent avoir été enregistrés, ils formaient à coup certain un encore original ; au disque, leur pertinence ne saute pas aux oreilles.

S’ensuit, avec un son différent (comme pour le morceau final, s’agit-il toujours du même live ? ça n’y ressemble guère), mais le changement de formation peut jouer) une transcription du « Benedictus » de la Missa solemnis pour violon et piano, signée par l’artiste principal, avec Antoine de Grolée au clavier. Le projet de ce type de réduction n’est certes pas nouveau – ce qui n’est pas dévalorisant pour autant. Parmi d’autres, Friedrich Lux avait proposé une transcription pour violon, harmonium et piano, pas très éloignée de la version Marillier. Est-ce pour autant un projet palpitant ? Bien entendu, il convient d’envisager la chose comme un « complément de programme », sans doute pas aussi fouillé en termes d’interprétation que le « gros morceau » (voir par ex. la petite hésitation vers le do, après le vertigineux saut suivant le la, quasi trois octaves plus haut, piste 8 à 1’30). La transcription laisse une place de soliste à l’accompagnateur, ce qui est une bonne idée sans pour autant suffire à totalement me convaincre de l’importance ni de la beauté métaphysique de cet exercice.

La transcription pour piano et violon, avec la même fine équipe, du rondo exprimant la « rage pour un sou perdu » clôt le disque sur le plaisir du mégatube. Les musiciens s’y partagent le lead (tantôt l’un, tantôt l’autre, tantôt à l’unisson, tantôt par stichomythie, avec une gourmandise consistant à inverser les rôles prévus dans la partition, le violon devenant accompagnateur), offrant parfois au quatre-cordes le plaisir de grincer comme un lutin maléfique (0’30) ou de claquer des portes pendant que le piano joue le thème octava bassa (1’30). Les nombreux passages (tel le moment en mi majeur) sous-employant le piano ont beau souligner la facticité de l’exercice, la fraîcheur de cette ire joyeuse sans cesse ressassée fait sourire et termine les compléments de programme sur des pétillements bienvenus. En revanche, prenez garde : cette rengaine-là, elle reste, et il suffira pas de manger un morceau ou de se la chanter en entier pour qu’elle se défaufile !

Une conclusion

On est saisi par deux éléments contrastés. D’une part, séduisent l’énergie, l’enthousiasme et la singularité d’un jeune musicien passionné à la fois par le répertoire (le démontre ce disque-concert), la nouveauté (il a créé un concerto coréen et fricoté avec les plus grands ensembles français « de musique contemporaine »), la création et la recréation, et la musique tant solitaire qu’orchestrale. Le disque qui paraît chez Cascavelle illustre, avec ses limites concrètes, la puissance de cette ambition artistique. D’autre part, en dépit d’un attaché de presse très pro, dynamique et sincèrement emballé, surprend un certain amateurisme dans la valorisation du projet. Le site de l’ensemble A-letheia paraît dater des débuts d’Internet, par son design, sa navigabilité, sa hiérarchisation des informations, les éléments mis à disposition, la qualité médiocre de la plupart des photographies, etc. Quant au site de VDE-Gallo, le distributeur, il ignore carrément Léo Marillier et la notion de « à paraître » (en écho, celui de la salle Colonne n’est pas à jour au moment où nous publions ces lignes : rien sur la nouvelle saison… ni sur la précédente !). Doit-on vraiment, pour donner un dernier exemple, évoquer les vidéos de promo ? Difficile d’y échapper. Je vous l’accorde, contrairement à mon syntagme automatique, elles n’auraient pas pu être faites par ma grand-mère, puisqu’elle est morte ; mais, quand on voit certains trailers vraiment pro et que l’on examine cet objet de bricolo, c’est à s’y méprendre. Sont-ce des détails ? Oui, mais tout est détail : les vestes ont des boutons, c’est un détail ; mais reconnaissez que, pour les fermer, c’est tout de même plus pratique.

Vu naïvement de l’extérieur, qu’autant de talent pivotant autour d’un produit discographique sérieux ne soit pas soutenu par une équipe digne de ce nom désarçonne. En d’autres termes, grande est la dissonance entre les moyens musicaux et techniques. Cela ne fait que renforcer notre hâte d’aller applaudir ces p’tits jeunes en concert le premier du mois d’octobre à la salle Colonne où nous assistâmes jadis au triomphe de Geoffroy Heurard et son ensemble Perspectives. Ce sera l’occasion de goûter en vrai ce que le présent disque Beethoven laisse entrevoir. D’autant que le programme annoncé est sérieux : une transcription maison pour orchestre à cordes de la sonate à Kreutzer, un p’tit bonbon de Haydn et les Métamorphoses de Richard Strauss pour finir ! De l’ambition, de l’originalité, de l’envie… Même si nous ne pouvons conseiller son nouveau premier disque – l’oxymoron s’impose – qu’avec les réserves citées supra, en cette rentrée, Léo Marillier frappe fort et mérite de susciter la curiosité des gens de, allez, osons, bonne composition.

Désormais, je parle le Oldelaf

Quand j’ai appris que, pour cette prestation, j’étais invité à jouer tout près de Courseulles-sur-Mer, j’ai pas dit : « Ha, parce que ça existe en vrai ? » Ben non, j’aimerais bien être aussi invité, entre autres, à Nancy.

Soit, je l’avoue aujourd’hui, je l’ai un peu pensé. Pourtant, même avec un photophone pourri, ç’a du chien (et y a beaucoup de chiens autour de la plage, c’est joyeux). Il convient de stipuler que la dernière fois que j’étais venu en Normandie, après la précédente, c’était quasiment en tant qu’invité du maire d’Eu, et cela reste un grand souvenir. Ces considérations circonvolutoires n’enlèvent rien à l’excellente chanson du zozo et n’ajoutent guère davantage au clip pas à la hauteur de l’auteur mais, bon, l’histoire continue inch’Allalalalalah.

Isabel Gehweiler et Aljaž Cvirn, « Sonates pour violoncelle et guitare », Solo Musica

La problématique

De vraies sonates pour violoncelle et guitare, il en existe peu. Même Isabel Gehweiler, violoncelliste et compositrice, n’en a pas composé, c’est dire. Pourtant, en s’arrangeant un peu entre très bons musiciens de joyeuse compagnie, on doit pouvoir trouver de quoi faire l’affaire, non ? C’est le pari de ce disque produit par un label allemand proche de Naxos et diffusé par Sony ; et l’on a de bonnes raisons, en dépit d’une édition curieuse (livret moyennement intéressant, présentation des compositeurs dans un ordre bizarre sur la première de couv’) de se réjouir qu’il ait été relevé par deux musiciens prêts à participer, le 12 octobre, à un concours international new yorkais.

Le programme

Sera-ce pas ironique que la sonate D821, l’Arpeggione de Franz Schubert, réputée avoir été commandée par un guitariste qui souhaitait s’amuser avec son arpeggione (sorte de violoncelle à six cordes) en compagnie d’un pianoforte, soit ici présentée dans un arrangement pour violoncelle et, tadaaam, guitare ? Sans doute les puristes tordront-ils le nez. Pourtant, c’est tout à fait ravissant, sans que cette épithète soit le moins du monde péjorative. La légèreté de la guitare auréole le violoncelle d’une dentelle de précision. Les intégristes et ceux qui préfèrent des versions plus combattives de ce chef-d’œuvre passeront évidemment leur chemin. Ici, force est de reconnaître que la soliste n’est jamais mise au défi par son accompagnateur de charme plus que de choc ; et cependant, le charme opère, obérant tout risque d’ennui.

Pourtant, guitariser le piano, sera-ce, cette fois, une façon de « salonnardiser » la musique du grand Franz ? Certainement pas : c’est bien plutôt l’occasion de l’entendre d’une autre façon moins duelliste mais plus chatoyante que certaines versions affublées de claviers envahissants – et volontiers faux sous prétexte que, faux, ça ferait d’époque. Les breaks du troisième mouvement sont remarquablement rendus sans jamais être surjoués ; l’appropriation des soli avec pizzicati par Aljaž Cvirn (par ex. piste 3, 5’57) est sans doute peu schubertienne, mais comme elle est bien vue et bien faite ! Les intentions jamais neutres d’Isabel Gehweiler contredisent la joliesse léchée mais un peu gnangnan des photos du livret : il s’agit, avec fermeté, de musique, d’interprétation, de choix. Autrement dit, le propos n’est ni la pure virtuosité (en dépit des aigus parfaits du premier mouvement et de l’aisance tranquille du guitariste), ni, alléluia, de piètre tafelmusik. Certes, alors que la guitare n’est jamais prise en défaut à nos oreilles, on croit déceler çà et là dans le jeu de la violoncelliste quelques menus errements de justesse, des reprises de tenues un peu courtes et des harmoniques perfectibles (voir par ex. piste 2, 3’25 et 3’53) ; pour autant, ces griefs sans doute subjectifs ne remettent nullement en cause la beauté d’ensemble de cette version « originale ».

On mentirait en affirmant être aussi passionné par la « Troisième sonate en La mineur », sans précision, d’Antonio Vivaldi, proposée ensuite par les artistes. Pourtant, après un Largo qui fait ce qu’il peut pour nous attirer dans ses rets, l’énergie de l’Allegro et les contrastes d’intention qu’ose la violoncelliste nous font derechef dresser l’oreille. Du coup, on s’intéresse au Largo ternaire qui suit. Les musiciens tâchent de le vivifier avec intelligence par un spectre de nuances, une belle synchronisation dans les retards toujours élégants… et des facéties amusantes (plage 6, 3’22). Le dialogue s’emballe dans l’Allegro conclusif, sans surprise mais rendu avec une fraîcheur qui ragaillardit l’auditeur. Pas au point de, homme de peu de foi que nous sommes, croire qu’Antonio Vivaldi était un grrrand compositeur, mais au point d’avoir hhhâte de découvrir la suite.

Or, la suite est une troisième sonate, signée Radamès Gnattali, compositeur brésilien – comme chacun sait sauf moi avant de découvrir le disque – qui, après avoir connu quasi tout le vingtième siècle, est mort il y a trente ans. Avec son pedigree, on se doute qu’il y aura plus de guitare idiomatique incluse dans l’œuvre – c’est notre côté raciste, sans doute. Nos préjugés sont fondés : dès l’Allegretto comodo, le violoncelle oscille entre tenues, envolées élégiaques et concours de pizz avec son collègue. L’oreille s’accroche alors à trois éléments : une répartition réellement dialoguée entre les protagonistes, la profondeur des harmonies, et l’association entre à-plats rythmiques et pulsations chaloupées.

Quelques motifs récurrents s’accumulent pour finir le premier mouvement en unissant à la tierce les deux comparses. L’adagio s’ouvre alors sur un déséquilibre rythmique qui ne désarçonne pas le souci systématique – et bienvenu – du compositeur : équilibrer le lead entre les deux protagonistes pour provoquer manière de duel modéré s’achevant dans l’apaisement… avant que cette paix fragile ne vole en éclats grâce au « Con spirito » final. D’emblée, l’alternance entre 3/8 et 2/4 suscite une mise en mouvement qui ne se stabilise aucunement lorsque le 2/4 s’impose. En effet, triolets et doubles ferraillent ; pizz et coll’arco tiraillent un violoncelle entre suraigu et graves ; et accords, octaves ou notes claquées agitent la guitare, incluant un passage quasi flamenco (piste 9, 2’20). La reprise de motifs déjà-vu annonce la coda, id est une colère joyeuse martelée par dix notes réparties aux deux instruments. En bref, l’œuvre, gouleyante, illustre le métier du compositeur et met joyeusement en valeur tant les deux musiciens que les deux instruments.

- Isabel Gehweiler. Photo : www.haris-photography.com.

- Aljaž Cvirn. Source photo : site et chaîne YouTube de l’artiste. Photographe non stipulé.

Le programme étant constitué quasi en récital, un bis s’impose. Comme bonbon pour la route, les artistes nous offrent un tube qui va bien : la cinquième des Douze danses d’Enrique Granados. Déjà entendu sous toutes les formes arrangées, ce hit et sa tierce picarde conclusive n’ajoutent certes rien à l’intérêt du disque, mais ils soulignent l’attention portée par les interprètes à l’auditeur qui aura écouté leur travail dans la continuité et l’intégralité de l’objet-disque. Ce p’tit cadeau est, donc, tout à fait apprécié.

La conclusion

Le duo original et complice de la violoncelliste allemande et du guitariste slovène propulse un disque délicat, porté par une prise de son remarquable signée Nora Brandenburg. Si, faute de livret conséquent, l’on regrette de n’avoir pas de précision sur les choix qui ont présidé aux arrangements (non signés, sauf erreur de notre part), aux choix des morceaux et à la raison d’être de ce duo presque étrange, l’on ne peut que saluer une performance pimpante et pleine de délicatesse, qui est aussi une belle trouvaille de Solo Musica.