« Âmes sauvages », Musée d’Orsay, 4 juillet 2018

Le pitch : l’indépendance des pays baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – se nourrit d’un courant (qu’elle nourrira ensuite) dit « symboliste ». Autour d’œuvres des années 1890 à 1930, l’exposition du musée d’Orsay fête les cent ans d’indépendance des trois pays en présentant des tableaux et des artistes à peu près inconnus en France. La scénographie propose une déambulation que n’articulent ni la géographie (par pays) ni la chronologie. Tout ou presque, ici, est affaire de symbole, ce que l’on peut décliner en trois acceptions, ne serait-ce que pour éviter un compte-rendu assurément plus rigoureux mais trop linéaire à notre goût.

Le symbole est un signe qui résonne

Premier aspect, le symbole est un signe qui résonne, évoquant quelque chose par analogie avec un élément représenté. Les tableaux ici rassemblés s’emparent donc d’éléments aisément reconnaissables (une silhouette, une forêt, un élément cosmique comme le soleil) pour l’investir d’une signification ou, plutôt, de la possibilité d’une signification. Linda portant un rocher, d’Oskar Kallis, articule ainsi les images d’une femme, d’un soleil, d’une pierre, d’un lac et de son environnement. La portée mythologique se réfère à la légende de cette reine veuve, dont l’importance est signifiée par le fait qu’elle envahit le tableau, avec un lac de larmes pour verser sa tristesse et une pierre pour construire un tombeau voire rappeler que c’est lourdaud, la maternité. La portée historique reconstruit une image de la royauté en investissant une épopée nationale. La portée psychologique se nourrit tant du visage souffrant que du coucher de soleil embrasant les trois quarts du tableau : fin d’un monde, annonce de lendemains à construire, indécidabilité responsabilisant chacun, etc. En ce sens, le symbolisme dépasse sa référence à un réel dont il chercherait à rendre la part immatérielle. Davantage, il traduit l’idée viscérale que le réel est symbole, que tout fait du sens, donc que l’art n’est rien d’autre que cette capacité à redonner au spectateur sa capacité de perception profonde, celle qui dépasse l’évidence visuelle.

Oskar Kallis le donne aussi à subodorer, sous une forme picturale différente, quand il représente la fièvre. Comme pour la femme-qui-n’est-pas-que-femme, il ne s’agit pas tant de représenter un malade que de laisser percevoir la maladie, à travers une déformation du trait, un chromatisme à trois pôles (jaune pour le malade, rougeâtre pour sa chambre, noir pour la mort figurée ou striant la couverture). Au-delà des signes clairs (la position allongée, la silhouette de la faucheuse, la table de chevet…), l’artiste symbolise, au sens de « évoque par analogie », la maladie. Il la rend perceptible non pas à travers la seule représentation d’un corps allongé mais grâce à la résonance du tableau chez celui qui le voit et le vit – l’usage de stries bleues énigmatiques autour du halo pouvant évoquer tant des croix funéraires en formation que la vue troublée du malade, les pointillés de notre existence, l’envahissement progressif de l’ombre funèbre, le lien avec le cosmos céleste où nous retournerons, etc. Sur ce mode, la puissance évocatrice de la mort et de la maladie rythme l’exposition, depuis La Mort de Janis Rozentāls jusqu’à Auprès du lit du malade de Peet Aren en passant par la mouvante Douleur d’Antanas Žmuidzinavičius, tant pathos et tanathos sont au croisement de l’émotion, de la métaphysique et du défi artistique de représentation.

- « La Mort », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Mort », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Mort », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Auprès du lit du malade », Peet Aren (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Douleur », Antanas Žmuidzinavičius (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Sous les étoiles », Kristjan Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

L’exposition offre ainsi, à travers une grande diversité d’œuvres et d’artistes, la possibilité de se laisser happer par un symbolisme protéiforme, qu’il soit ancré dans les légendes locales, plongé dans la réalité humaine, ou marqué par une volonté de transcender notre condition. Ainsi, Kristjan Raud décline « l’homme et la nuit » en associant une femme à un espace infini… le tout dans un petit tableau, comme si nous, spectateurs, cherchions à contenir l’immensité de l’univers dans la petitesse de nos représentations – ce que rend envisageable, en un sens, le truchement du symbole. En conclusion, ce premier aspect du symbolisme comme « résonance » porte le regard du visiteur par-delà le réalisme des référents, par-delà la similarité des scènes scandées par des représentations connues, et par-delà la répétitivité d’une déréalisation de la peinture – en clair : on pourrait croire que « c’est toujours la même chose » ; or, la multiplicité des propos et des techniques rassemblée ici transforme cette itération en stimulation.

Le symbole est un exemplum

Deuxième aspect de l’exposition, le symbole est un exemplum qui ne se contente pas d’évoquer une figure ou une scène reconnaissable mais qui trace une voie. Dans cette perspective, la représentation des corps interroge à la fois la condition de l’homme – à travers la femme – et la fonction philosophique de l’art.

Dans les tableaux présentés au musée d’Orsay, soyons clairs, on ne sourit pas et l’on ne sublime guère. À une époque où Balthus n’était pas encore accusé de pédophilie et où la présentation d’un corps de gamin n’était pas aussi choquant qu’il l’est aujourd’hui (voir le Chant de printemps de Janis Rozentāls), l’enfant représentée dans le Nu de jeune fille de Bolesla Bukyo n’est pas choisie par son corps sublime ou pour sa joie de vivre. En revanche, ce corps entre-deux, ainsi que la mélancolie qu’expriment tant l’attitude que le visage, parlent, interrogent, secouent le classicisme apparent de cette scène de genre. L’artiste ne saisit pas l’érotisme du corps nu mais laisse résonner les possibles qui se présentent à la fillette – et peut-être à nous, même si l’âge nous aide à nous débarrasser d’un bon stock d’hypothèses. Le Nu de 1906 signé par Janis Rozentāls creuse à sa façon cette veine de l’abandon du corps (féminin) au pinceau de l’artiste ; et le regard se perd moins dans les courbes de la silhouette, la fluidité de ses cheveux ou les détails d’un décor ouvragé que dans la moue endormie du modèle, poussant le visiteur à chercher ce qui se trame dans cette petite tête. La peinture devient alors symbole d’une rééducation du regard humain, comme s’il s’agissait de sentir l’invisible quand nous voyons un semblable.

- « Nu de jeune fille », Boleslas Buyko (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Nu de jeune fille », Boleslas Buyko (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Nu de jeune fille », Boleslas Buyko (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Nu », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Peut-être est-ce une explication à ces figures énigmatiques qui rythment l’exposition. Que nous dit, au-delà des conventions, le Portrait de Malvīne Vīgnere au soir, si austère, signé Janis Rozentāls ? Est-ce seulement la dignité de la femme ou sa fatigue, peut-être secrète, des conventions qui la bordent, de robe blanche en piano, ce dont témoignerait l’envie de sortir des cadres partiellement mis en abyme sur cette toile ? Le Portrait d’une jeune Norvégienne de Konrad Mägi place, lui, face au spectateur, une gamine au regard vague, dont les cheveux et la robe semblent gobés par le décor dont ils ont épousé, par symbiose, les teintes et les circonvolutions. Le Portrait de Konrad Mägi par Nikolai Triik représente un dandy dont le regard, en plongée méprisante, fixe le flou, tandis que, derrière lui, une femme sommairement représentée n’attire nullement son attention – trop snob, trop sublime ou trop peureux ? Le Portrait de femme de Konrad Mägi montre une silhouette, épaule droite nue, dont le regard baissé tranche avec la Japonaise faisant office de fond. Aussi indéchiffrable est le regard de la Princesse au singe de Janis Rozentāls, où certains se plaisent à voir l’homme en singe réduit à l’état de marionnette par toute femme dont un mâle ferait sa princesse ; et aussi fuyants sont les yeux sculptés par Antoni Wiwulski pour son Buste de jeune fille. L’indépendance est d’abord humaine. On emprisonne, on soumet, on domestique des corps (ou des pays), mais on n’enferme jamais complètement un esprit (ou une identité). En quelque sorte, représenter le corps devient une manière de libérer, symboliquement, l’essence de l’individu (ou d’une nation).

- « Portrait de Malvīne Vīgnere au soir », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Portrait d’une jeune Norvégienne », Konrad Mägi (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Portrait de Konrad Mägi », Nikolai Triik (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Portrait de femme », Konrad Mägi (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Princesse au singe », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Princesse au singe », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Buste de jeune fille », Antoni Wiwulski. Photo : Rozenn Douerin.

Grâce à la puissance évocatrice des corps en général et des visages en particulier, les peintres ici réunis, par-delà leurs spécificités, jouent de leur remarquable maîtrise technique pour dégager, non sans paradoxe, le geste figuratif de sa puissance réaliste. En un peu plus clair, j’espère, l’effet de réel est un outil permettant aux artistes de dépasser la seule représentation en la transformant en tremplin pour une signification moins terre-à-terre. ainsi de Johann Walter qui, dans Près de la fenêtre, esquisse une liseuse dans un tableau mangé aux deux tiers par le contre-jour. Certes, les corps sont fort bien représentés ; mais l’idée paraît souvent être de considérer ladite représentation comme un simple support – autrement dit, de transformer le signe clair en signifiant trouble. Le Double portrait, dit Le Pessimiste et l’optimiste, d’Adomas Varnas – qui résonne avec d’autres doubles portraits comme celui du couple croqué par Janis Rozentāls en 1905 – concatène, carrément, deux visages en surimpression partielle, l’un regardant vers le bas, l’autre, léninien, fixant durement la ligne d’horizon. Bien que le sous-titre de l’œuvre puisse orienter le visiteur vers un signifié, la force d’évocation de ces deux attitudes corporelles dépasse cette béquille à l’imagination, et chacun reste libre de divaguer sur ce que la peinture évoque pour lui – ces deux hommes si dissemblables sont-ils deux versants d’un même être, par exemple ? Ici, le symbole devient exemplum car non seulement il montre l’art dans sa capacité à faire résonner ce qu’il met en scène, par-delà les effets de réel, mais, surtout, sa virtuosité technique dégage la peinture d’un devoir de signification monolithique. Le visiteur sait ce que c’est, mais ce que cela signifie reste en suspens.

- « Près de la fenêtre », Johann Walter (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Double portrait, aka Le Pessimiste et l’optimiste », Adomas Varnas (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Double portrait », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Jeune paysanne », Johann Walter. Photo : Rozenn Douerin.

- « Jeune paysanne », Johann Walter (détail). Photo : Rozenn Douerin.

En cela, l’énigmaticité des corps, c’est-à-dire leur capacité à évoquer et à interroger, paraît être un point nodal du symbolisme balte. La Jeune paysanne de Johann Walter, choisie comme affiche de l’exposition, l’illustre avec force grâce au double jeu du corps et de la mise en scène. Corps : on comprend de quoi il s’agit, tant pour le faucheur que pour la jeune fille, comme surprise par le peintre ; mais on ne comprend pas le sens de cette scène et de cette pose (ce qui met en abyme le regard, la paysanne semblant juger la situation aussi inintelligible que nous). Mise en scène : l’artiste semble juxtaposer deux plans différents – un tableau de base, celui du faucheur sous un ciel d’orage, et un photobombing ayant incrusté la jeune fille au premier plan. Cette capacité à disrupter les conventions pour interroger le regard est aussi ce qui captive, dans cette exposition, car presque chaque tableau oblige le visiteur à repositionner son regard pour saisir le connu, se perdre dans le mystérieux puis retrouver des bribes d’imaginaire ou de sens dans la peinture. En conclusion, si le symbole est ici exemplum, c’est moins en tant que voie nationale ou grandeur humaine à dessiner que comme guide de vie, appelant à dépasser le réel par l’art ou l’imagination. Autrement dit, le symbole vaut moins dans ce qu’il veut dire que dans sa capacité à révéler une profondeur et une universalité moins désespérantes à nos plates, brèves, mornes et médiocres existences.

Le symbole est credo

Troisième aspect de l’exposition, les tableaux réunis au musée d’Orsay utilisent des symboles au sens souvent oublié de « formule énonçant un credo », façon symbole de Nicée pour les catholiques. Certains symboles, qui postulent une foi ou un fatum, sont convenus (la faucille pour la mort, la croix pour la religion). D’autres, qui leur sont associés, sont sciemment moins évidents à déchiffrer, rappelant qu’une partie du plaisir symboliste réside dans le décryptage – sans que cette entreprise de déchiffrement soit forcément dotée d’un résultat préétabli.

La représentation de la nature investit pour partie cette mission. Pour le Parisien ou assimilé, la vie est d’abord ville. Ce voyage dans la peinture balte replace la nature au centre du monde, aussi bien comme paysages que comme système cosmique (importance du soleil, de la météorologie et des saisons). Les représentations du monde (des « natures vivantes » ?) excluent souvent les humains de ces toiles superbes, comme en témoigne l’altière inaccessibilité des Sommets de Rūdolfs Pērle. La virtuosité du Lac de Pēteris Kalve, l’émotion lacustre du pastel Douleur de Mikalojus Konstantinas Čiurlonis ou son cycle de la « Création du monde », la brume étonnante du Paysage avec rivière de Johann Walter, le pointillisme du Paysage de Norvège de Konrad Mägi le polymorphe, tout, ici, est passionnant, varié, puissant. Les Eaux printanières de Vilhelms Purvītis est un bon exemple de cette association entre virtuosité technique et capacité d’évocation devant ce lac en dégel. Ici, le symbole « signifiant » se dérobe. Certes, l’on peut y voir la renaissance que l’on associe d’ordinaire au printemps ; mais les couleurs automnales tranchent avec la luminosité, adoucissant ce topos imaginaire. En réalité, apparaît au premier chef le symbole comme credo au sens où l’homme reconnaît sa fragilité et sa fascination devant les forces naturelles. La contemplation dont ce tableau témoigne n’est pas passivité ennuyeuse : elle traduit la sidération de l’artiste, mais elle suscite aussi l’empathie de celui qui voit le tableau. Symboliste ? Soit, mais d’un symbolisme qui a délivré le symbole de sa fonction analogique. Symboliste par la capacité de l’art à rendre la majesté du cosmos telle que le restitue, parfois, la nature à qui sait la regarder.

- « Sommets », Rūdolfs Pērle. Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Lac », Pēteris Kalve. Photo : Rozenn Douerin.

- « Douleur », Mikalojus Konstantinas Čiurlonis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « La Création du monde », Mikalojus Konstantinas Čiurlonis (extrait). Photo : Rozenn Douerin.

- « Paysage avec rivière », Johann Walter (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Paysage de Norvège », Konrad Mägi. Photo : Rozenn Douerin.

- « Eaux printanières », Vilhelms Purvītis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Eaux printanières », Vilhelms Purvītis. Photo : Rozenn Douerin.

- « Eaux printanières », Vilhelms Purvītis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Eaux printanières », Vilhelms Purvītis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Eaux printanières », Vilhelms Purvītis (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Pour autant, l’humain n’est pas toujours exclu de la figuration de la nature. Il peut s’intégrer sous trois aspects.

Premièrement, il peut s’y faufiler sous forme de silhouette. Ainsi, dans le charmant Arbres près d’un lac de Petras Kalpokas, comme son titre l’indique, les troncs touffus au bord d’une étendue d’eau rendent négligeable la petite silhouette – comme l’est celle de l’errant dans Le Cimetière de Rakvere de Paul Raud. Ou plutôt, ils repositionnent l’homme non plus au centre de l’univers mais, symboliquement, à sa place, comme il peut l’être quand des figures inquiétantes et diaboliques l’accompagnent, vieillard impotent, dans Au premier chant du coq de Janis Rozentāls. Alors que d’autres tableaux défendent l’idée que l’homme n’est pas qu’un corps, ces éloges de la nature l’appellent à réévaluer sa position sur l’échelle du monde, sans que cela soit contradictoire : les uns traitent de l’homme face à l’homme ou de l’homme face à Chronos, les autres de l’homme devant le cosmos. Indépendance et proportionnalité : politiquement, cette symbolique n’était pas sans sens, comme aurait dit Camille, bref.

- « Paysage avec rivière », Johann Walter (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Arbres près du lac », Peter Kalpokas (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Cimetière de Rakvere », Paul Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Au premier chant du coq », Janis Rozentāls (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le repos pendant le voyage, aka La fuite en Égypte. La Croix. Au pied de la croix », Kristjan Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Paysage de Norvège », Konrad Mägi (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Deuxièmement, l’homme peut se glisser dans les tableaux via la mythologie et les légendes. Ainsi, Kristjan Raud représente un Repos pendant le voyage synthétisant plusieurs scènes bibliques en une. Le credo ici n’est nullement religieux. Le symbole est credo parce que le tableau porte l’idée que, dans la nature, tout est inscrit à l’avance – ce que certains appellent la volonté divine est contenu dans le cosmos. Pour preuve, disons-le ainsi, dès la naissance du Christ, sa fuite en Égypte dans des paysages estoniens et sa crucifixion sont, naturellement, préparés. Le symbole du fatum résonne ici, dans un doux tableau champêtre, comme le coup de tonnerre qui déchire le rideau du temple indestructible. Bernhard Borchert, lui, convoque les ondines dans le tableau éponyme, unissant les trois éléments : la nature, l’humain (via le jeune violoniste qui attire les filles du lac) et la mythologie. La nature n’est pas le lieu où l’homme se réconcilie avec lui-même : c’est l’espace mental où le symbole de sa grandeur (l’émotion imaginative) et sa fragilité (il n’est qu’un élément secondaire dans un monde qui le dépasse) peuvent être exprimées artistiquement de façon saisissante.

- « Ondines », Bernhard Borchert (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Ferdynand Ruszczyc, « Le Vent d’automne » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Passé », Ferdynand Ruszczyc (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Un vieux jardin », Nikolai Triik (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Voyageur, aka Terre Natale. Un souvenir », Kristjan Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Voyageur, aka Terre Natale. Un souvenir », Kristjan Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- « Le Voyageur, aka Terre Natale. Un souvenir », Kristjan Raud (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Troisièmement, l’homme peut apparaître dans les tableaux par le truchement des symboles. Ainsi, dans Le Vent d’automne, Ferdynand Ruszczyc évoque son malaise dans la maison familiale en faisant gober sa maison par les nuages, la tempête et les arbres étiques. De même, dans Le Passé, ledit Ferdynand traduit la destruction de Vilnius par un tableau qui bloque les portes et envahit l’espace clos à l’aide d’une neige houleuse. Aucun homme, ici, mais des restes de construction – et l’absence des hommes est, au contraire, symbolique. L’homme peut aussi apparaître dans les tableaux de nature par la grâce du titre. Ainsi, Un vieux jardin de Nikolai Triik 719 semble représenter un sous-bois, comme si la nature, même domestiquée par l’homme dans un « jardin » (le terme reste, malgré qu’on en ait, chargé de symboles), n’avait cure de ce petit énergumène. À l’inverse, dans Le Voyageur, Kristjan Raud représente un homme assis contemplant, à travers la nature, le souvenir de sa maison natale, comme si, d’une part, la nature symbolisait le voyage de l’homme en le mettant en perspective et, d’autre part, notre histoire prenait corps à travers la nature. En conclusion, par la richesse de ces symboles replaçant la nature au cœur de la peinture, par l’implication politique suscitant la création d’identités nationales à travers l’art, les artistes ici réunis déploient un credo singulier qui interroge en profondeur la condition humaine sans négliger le brio esthétique, la singularité du talent et le plaisir de séduire le regardant pour lui donner à penser.

Péroraison

Pourquoi cette exposition s’appelle-t-elle « les âmes sauvages » ? C’est peu clair. Présente-t-elle exclusivement et exhaustivement des tableaux symbolistes ? Nous n’en saurions juger. Reste, en dépit d’un éclairage fréquemment raté, l’évidence d’une richesse transnationale qui porte à un très haut degré l’art de la peinture, et à un degré remarquable l’art, moins représenté, de la sculpture. La diversité du spectre esthétique et l’originalité des pièces présentées font échapper l’événement à un seul public hyperspécialisé. Au-delà des symboles pour experts (ainsi, dans La Sagomitie sacrée de Santisław Jarocki, de ces croix abandonnées symbolisant la nécessaire, violente et difficile insurrection contre la russification lituanienne), la maîtrise, le savoir-faire et, souvent, la puissance des pièces réunies offrent au visiteur, fût-il aussi inculte que l’auteur de ces lignes, une promenade vivifiante… qui se peut prolonger par une balade wow dans les couloirs d’un musée riche et lumineux. Bonne visite aux curieux !

- « La Sagomitie sacrée » (détail), Stanisław Jarocki. Photo : Rozenn Douerin.

- « La Sagomitie sacrée » (détail), Stanisław Jarocki. Photo : Rozenn Douerin.

- « La Sagomitie sacrée » (détail), Stanisław Jarocki. Photo : Rozenn Douerin.

Jusqu’au 15 juillet. Rens. : ici.

SPA Grammont, 4 juillet 2018

Parfois, c’est pas facile. Pas les chiens, hein. Enfin, si, mais c’est pas la question. Les gens, en revanche, c’est la réponse. Et le temps.

Dégager une grosse partie de la journée pour pouvoir sortir des monstres « à partir de 11 h », c’est joyeux mais c’est pas facile, facile. Pas facile, non plus, de côtoyer certains pairs bénévoles qui se prennent pour des chefs scouts parce qu’ils auraient été gendarmes, wow, et donc savent tout sur tout, surtout sur ce qu’ils ne savent pas (« Et voilà, tu as couru avec cette chienne, elle va avoir une torsion d’estomac et mourir dans d’atroces souffrances si on ne la surveille pas, surtout qu’elle vient d’être opérée et que tu l’obliges à marcher sur du macadam qui fait au moins 70°C, tu respectes un peu les animaux et les salariés ? / – Euh, sauf contre-indication, ça m’arrive. Les connards, hypermoins. Chais pô pourquoi »). Ne pas s’escagasser parce que, à 11 h 30, on arrête les sorties car « il fait trop chaud » (soit, mais c’est juillet : ne gagnerait-on pas à proposer des sorties plus matinales quitte à nourrir les monstres à un moment différent car, pardon d’étaler ma science expérimentale, mais le concept estival en Francilie, c’est que, souvent, à midi, il fait chaud ?).

Nan, juste sortir un nounours croisé berger allemand, une femelle, me dit-on, idiotement renommée Messi. Gambader sur l’herbe. Courir, oui, parce que l’on ne t’a rien spécifié, que le monstre en a envie et que, quand t’es un berger et que t’es pas sortie depuis 48 h, ça paraît pas absurde. Se poser à l’ombre pour grattouiller. Rentrer en faisant les cons. Croiser d’autres cons. Repartir vers le RER, un peu triste et pas mal colère. Bref.

Rideau pour Charles Rinecker

Quelques décennies aux Batignolles à vendre des journalses, des bonbex et des trux. Puis le loyer augmente. C’était un endroit minuscule. Aujourd’hui, premier juillet de l’an complexe deux mil dix-huit, juste en face, il y a des gens très propres qui attendent la place ; et je passe à deux doigts de croire que j’ai fait une erreur lorsque j’arpente à la nuit tombée le trottoir de Charles Rinecker.

Come-back sur le come-back du Komm, Bach!

De septembre à juin, l’on festoya. Avant de repartir au feu, affichons nos souvenirs (et non « nos fous, venir à nichons », ça ne voudrait rien dire), voire réciproquement.

- Sleepy fait son Komm, Bach!²

- Komm Bach!² – 01

- Komm, Bach!² – 02

- Komm, Bach!² – 03

- Komm Bach!² – 04

- Komm Bach!² – 05

- Komm, Bach!² – 06

- Komm, Bach!² – 07

- Komm, Bach!² – 08

- Komm, Bach!² – 09

- Komm, Bach!² – 10

- Komm, Bach!² – 11

- Komm, Bach!² – 12

- Komm, Bach!² – 13

- Komm, Bach!² – 14

- Komm, Bach!² – 15

- Komm, Bach!² – 16

- Komm, Bach!² – 17

- Komm, Bach!² – 18

- Komm, Bach!² – 19

Jean Guillou joue Julius Reubke, Augure

Nouvelle étape de notre promenade dans le catalogue d’Augure, label dédié voire dévoué à la promotion du travail protéiforme de Jean Guillou. Jusque-là, nous avons évoqué quatre facettes de cette figure de l’orgue :

- le récitalier récidiviste,

- l’improvisateur synesthésique,

- l’organier interprète et

- l’organiste nomade.

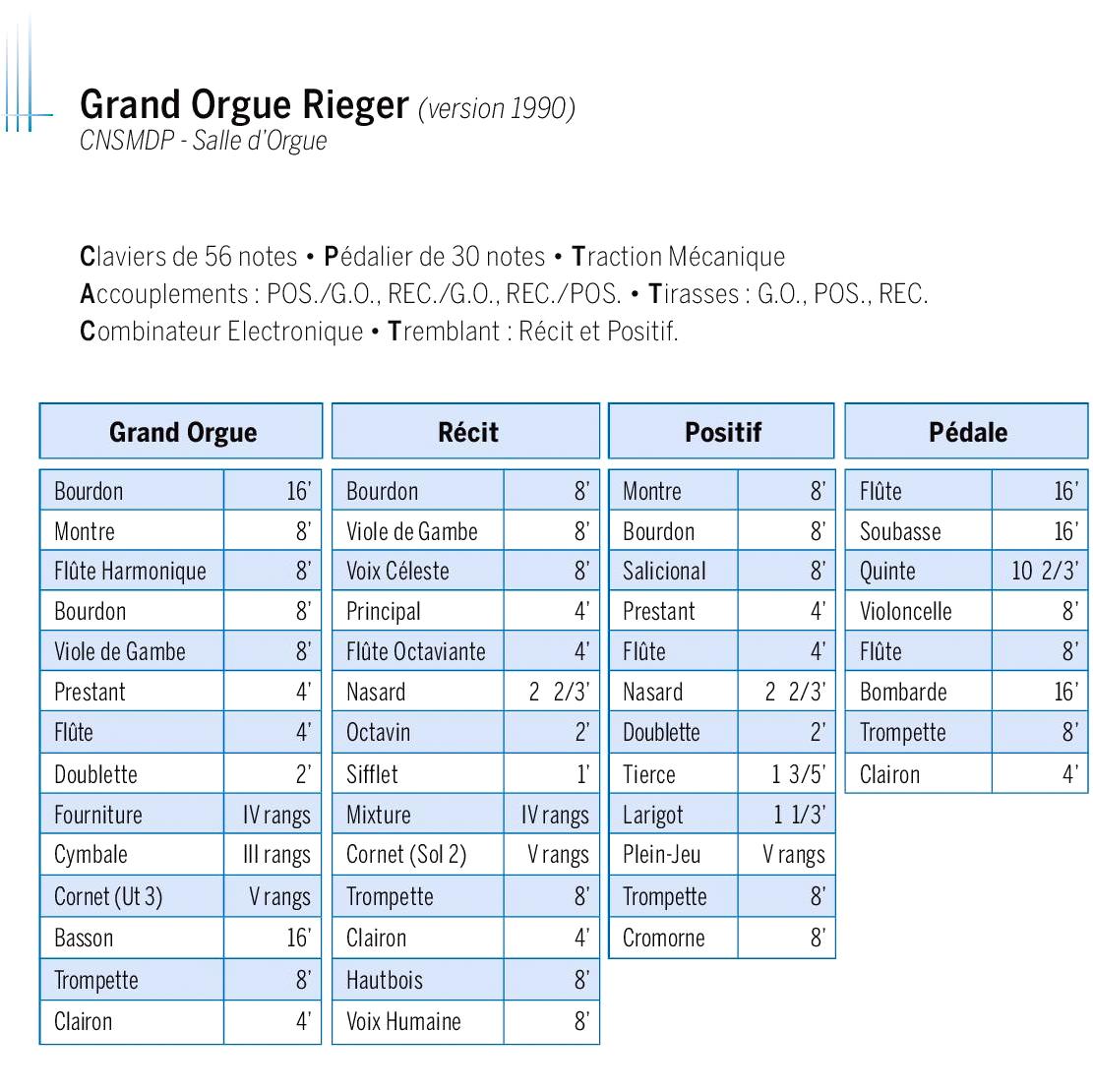

Voici le temps du multi-instrumentiste. En effet, le 18 mai 1991, Jean Guillou donnait un concert au CNSM de Paris. Au programme, ses Jeux d’orgue, créés en 1978, puis tout Reubke, donc la Sonate pour piano (ici, un Fazzioli) et la Sonate pour orgue (ici, un Rieger), le tout assaisonné par une improvisation finale au piano. Le disque chroniqué ce jour, que l’on peut acquérir pour dix euros par ex. ici, suit ce concert en excluant le premier morceau afin de centrer ce souvenir sur Julius Reubke, compositeur que Jean Guillou n’a eu de cesse de chercher à promouvoir. De la sorte, la performance promise est double : performance musicale, car l’interprète ne va pas manquer de notes à jouer ; et performance technique, puisqu’il s’agira de jouer d’un clavier à marteaux et d’un clavier à tuyaux. Un tel défi, pimenté d’une unique prise live maximisant les risques donc, potentiellement, les frissons, aiguise l’appétit des ouïes.

L’orgue du Conservatoire de Paris. Photographie : Ferrante Ferranti, reproduite avec l’autorisation d’Augure.

La Sonate pour piano

Construite en un bloc mais articulée en deux pistes, ici, pour faciliter l’audition (Allegro maestoso, 20’, Allegro assai, 8’30), l’œuvre signale d’emblée sa monstruosité magnifique : en deux mesures et demie, toute l’étendue du clavier est sollicitée. Des volées de triples croches rayent la partition ; des octaves parallèles synchronisent les deux mains ; les tonalités « à altération » s’entrechoquent, passant de si bémol mineur à fa dièse majeur… pour quelques secondes, mais selon une alternance qui va structurer la pièce ; des rythmes pointés cherchent d’étranges apaisements dans des notes tenues que des septolets, joués à l’unisson, défient – le musicien s’amusant à accentuer d’incongrus mais pétillants rythme et harmonie jazzy (1’36). Grâce à une prise de son ici remarquablement restituée, on apprécie d’emblée, plus que la virtuosité, indispensable et magistralement dispensée, deux qualités patentes et battantes : la capacité à rendre tant l’emportement du discours que la clarté du propos, vitale dans les passages « dolce e con espressione », nécessitassent-ils trois mains (deux pour jouer à l’unisson thème et accords, une pour poser la basse)… donc un usage fin de la pédale.

Dans les colères inversées associant les doubles descendantes et les triolets montants, Jean Guillou accentue derechef le swing en privilégiant l’inégalité du motif ascendant (première croche pointée et accent sur la troisième), donnant ainsi, par cette lecture fantasmée, une énergie folle à ce qui aurait pu n’être qu’un égrenage de notes brillant mais scolaire. De même, refusant les effets trop massifs, l’artiste se complique la vie pour le plaisir de son auditeur en réussissant un crescendo uniquement sur les octaves pointées tout en maintenant un pianissimo délicat dans les doubles aiguës qui répondent au grondement (7’16). Tandis que le récit musical pivote autour d’un même matériau alternant fureur inquiète, récitatif et reprise du thème, l’exécution donne de la vie, du punch, de l’angoisse stimulante à ce schéma, avec les excès propres à l’interprète : peu de pianissimi généraux, plus de notes staccato qu’indiquées sur la partition « parce que sinon ce serait trop facile », sans doute, décalage calculé main droite – main gauche lors de certaines transitions (18’37, 19’33…). En un sens, l’hurluberlu aurait tort de se gêner : grâce à des doigts de fer plus que de fée, et à l’aide d’une main très sûre (les réflexes pour les sautes d’octave autour de 10’29 !), l’esprit de l’œuvre rayonne tandis que la lettre est respectée par, osons être encore plus prétentieux, sa subjectivation sporadique. En effet, Jean Guillou ne sacrifie ni l’aspect élégiaque de certains adagios, ni la puissance percussive de passages ad hoc (par ex. autour de 16’35)… ni la rage qui mène l’allegro agitato ouvrant presque la seconde piste et l’emportant jusqu’au final.

Peut-être, ici, la prise de son, trop proche du piano, peine-t-elle à rendre l’intégralité de la musique – trop de notes, d’accords, de souffle pour des micros dépassés ; mais l’énergie de l’interprète comme la fougue du compositeur n’en ressortent pas amoindries, l’artiste lui-même choisissant de valoriser cette fulmination spectaculaire (tenues de pédales sur les dernières mesures). Bref, une interprétation spectaculaire d’une œuvre passionnante de bout en bout.

La Sonate pour orgue

La Sonate pour orgue

Construite en un bloc mais articulée ici, derechef, en deux pistes plus pratiques pour l’auditeur (« Grave », 15’, et « Allegro assai », 6’15), la Sonate pour orgue va finir par rythmer ce site ! De fait, nous avions chroniqué jadis la version 1978 et « sulpicienne » de cette sonate du 94ème psaume, par le même interprète. Puis nous eûmes l’occasion d’entendre cette œuvre de vifs yeux, lors du récital guilloutique de Jean-Luc Thellin à Notre-Dame de Paris. Cela nous permet de nous réjouir de n’être pas le seul assistant à approximativer sporadiquement (anticipation du changement au deuxième temps de la troisième mesure, qui paraît inopportun, fi… mais semble choisi curieusement par l’artiss, gasp pour nous, puisque reproduit à la mesure 11). Plus sérieusement et moins égocentriquement, la pièce pose à nouveau l’exigence dès son narthex. Les notes envahissent l’espace disponible d’emblée, du 1Db au 4Ab à la mesure 7 ; et Jean Guillou semble électrisé par l’énergie démesurée que la pièce lui réclame. Provoqué par les points suggérant un staccato, il sautille sur des fortissimi, se dégageant de presque toute mesure.

L’avouera-t-on, au risque de froisser ses nombreux aficionados ? Cette liberté très guilloutique nous paraissait mieux venue car, croyons-nous, plus contenue, dans la Sonate pour piano qu’ici. Elle tente néanmoins d’apporter une réelle interprétation de la partition, jusque dans la registration. Ainsi, où il est inscrit « Flöte oder Harmonika », juste avant le Larghetto, l’interprète opte pour manière de Cromorne – on le réentendra, par ex., en lieu et place de la « Viole de Gambe » stipulée, à 3’25, et en substitution de la « Trompete » exigée en 4’13. L’interprète invente de nouvelles inégalités entre les croches, susceptibles de deux estimations : on les pourra apprécier dans la mesure où elles renforcent les contretemps, ou l’on regrettera leur présence car la surenchère dont elles participent diluent lesdits contretemps. De même, par endroits, consulter le texte laisse au choix imaginer que l’artiste bénéficie d’une édition personnelle ou que certains passages semblent avoir été aménagés – jamais par facilité, mais parfois curieusement.

C’est bénin car, d’une part, il n’est pas certain que la meilleure manière de juger un concert soit de le faire avec les yeux rivés sur la partition ; et, d’autre part, l’artiste, malgré un orgue sonnant peu profond, rend avec gourmandise les tensions qui agitent la partition – voilà, et de fort loin, le principal. Ainsi, pour un vrai virtuose, le long passage agité qui s’achève vers 9’33 est un pur plaisir dont il peut faire gouleyer son auditeur, même si ce néologisme ne veut rien dire. En dépit d’un tremblant plutôt disgracieux, à notre goût, qui dégoulinera sur la partie calme suivant, le decrescendo est fort bien amené itou. La prise de son n’est sans doute pas parfaitement adaptée aux passages les plus sourds de la partition, mais les adorateurs de l’interprète attendront singulièrement l’Allegro assai pour s’extasier.

Dès le début de la redoutable fugue, piste 4, Guillou fait du Guillou : ça tressaute bille-en-tête, ça staccatote l’énoncé du sujet à la guise de l’interprète, ça registre très personnel. Si, quand on n’est pas un adorateur béat (ou un assez fin connaisseur, l’un n’empêchant pas l’autre), l’on fait abstraction des fantaisies paraissant excessives sans paresser, on saluera les doigts déliés du sexagénaire, lancés à toute berzingue dans la course folle du finale – pas pour crâner, juste parce que la partition l’exige. Cela n’exclut pas des effets de registration étranges mais délicats (2’16) quoique limités par l’instrument (pas de 32’ au pédalier, réclamé par l’édition de la partition – c’est le rôle de l’organiste de s’adapter à la configuration de la bestiole qu’il ploum-ploume, et Jean Guillou s’y colle plaisamment). De même, on peut se demander si l’effet de grotesque associant une registration pouët-pouëttante à un détaché inattendu ne retire pas en puissance émotive ce que l’exécution gagne en personnalité et en audace (3’25). En clair, faut-il valoriser les particularités de l’orgue au détriment de l’œuvre, surtout à un moment aussi crucial ? Ou faut-il inventer de nouvelles couleurs quand, comme Jean Guillou, on a dû si souvent jouer cette composition phénoménale ? De notre petit point de vue, cette fin en mineur, qui se termine par une dernière appropriation de l’interprète afin d’amener l’accord final, ne nous pousse pas à répondre par l’affirmative. Reste une interprétation solide et subjective d’une œuvre que l’on a entendue plus vertigineuse mais qui trouve ici son défenseur par excellence, aussi digital que mental.

L’improvisation

Cet hommage pianistique à Reubke s’ouvre en pointillé. Des notes scintillent çà et là sur le clavier, se frôlent par le jeu de la pédale de sustain puis se cognent les unes aux autres, feignant de s’apaiser pour mieux se précipiter en retraversant le clavier à toute vitesse. La même séquence, harmonisée, refait surface, semble s’évanouir mais, collée dans le mezzoforte, virtuose à nouveau (du verbe « virtuoser » qui donne « je virtuose, tu virtuoses, nous virtuosons, ils ou elles virtuosèrent, que je virtuosisse », etc.). Elle est résolument incapable de rester contenue dans une demi-teinte. Pendant que l’aigu et le suraigu guirlandent leurs notes (du verbe « guirlander » qui donne, etc.), médiums et graves assurent une assise harmonique rageuse, martelée. La mouche de l’inspiration se cogne alors contre les limites de verre du piano. Trilles et coups de massue s’interpénètrent et tendent même à se neutraliser en s’aspirant vers le néant (4’13). L’aigu risque alors quelques dernières propositions, mais ces hypothèses s’évanouissent dans le silence et les applaudissements, comme si étaient ainsi esquissés, dans les mêmes pointillés qu’au début, les possibles impossibles d’un compositeur mort à 24 ans.

En conclusion

Idéal pour découvrir le Jean Guillou pianiste, et ça rigole pas, ce disque est sans doute le seul à oser faire entendre, par un même interprète, les deux chefs-d’œuvre de Julius Reubke., réservés aux musiciens à la fois foufous et hors du commun. Quoi que chacun reste libre d’apprécier les guillouteries semées çà et là, notamment dans la Sonate pour orgue, le résultat est, par ma foi, à la hauteur du défi : impressionnant, intéressant et, souvent, émouvant.

C’était bien, c’était chouette

Oui, c’était sympa, ce dernier concert où le public a été obligé de retourner les chaises qui, modestement, ne l’avaient pas été, afin de profiter de la vidéo live proposée par Rozenn Douerin…

… un dernier concert qui, grâce au talent de ce dingo de Pierre-Marie Bonafos, a, visiblement, touché au cœur des spécialiss, des baguenaudeurs, des gourmands, des Français, des Algériens, des Américains, des gens comme voutémoi, en somme…

… un dernier concert qui n’en est pas un puisque, a priori, rendez-vous ce samedi 15 septembre à l’occasion du retour de Komm, Bach! dans le cadre d’une troisième saison, avec visites de l’orgue à 16 h et 17 h, puis concert inaugural à 20 h suivi d’un coquetèle !