Le Soum-Soum 6, 13 janvier 2017

Aux côtés de Rémy, Barthélémy Saurel et Claudio Zaretti, la chanson, c’est mignon. Mais quoi à propos de parler des vrais sujets ?

Par ézampe, la mondialisation du souinnegue.

Mais l’artissse est d’abord suikissoucie du pov. La preuve. (Je sais, la basse saoule, mais bon.)

Zoophile, par souci de beuze, avec un « z », le vocalissse peut aussi défendre les lapins, donc les tartines.

Mais bon, faut respecter les tubes qui nous mettent à nu.

Ça se précise

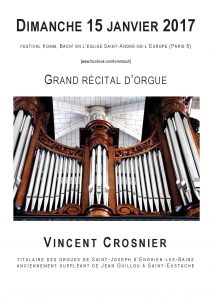

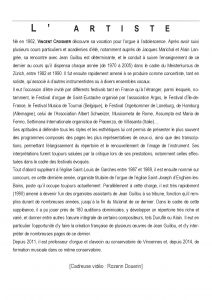

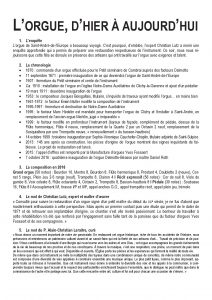

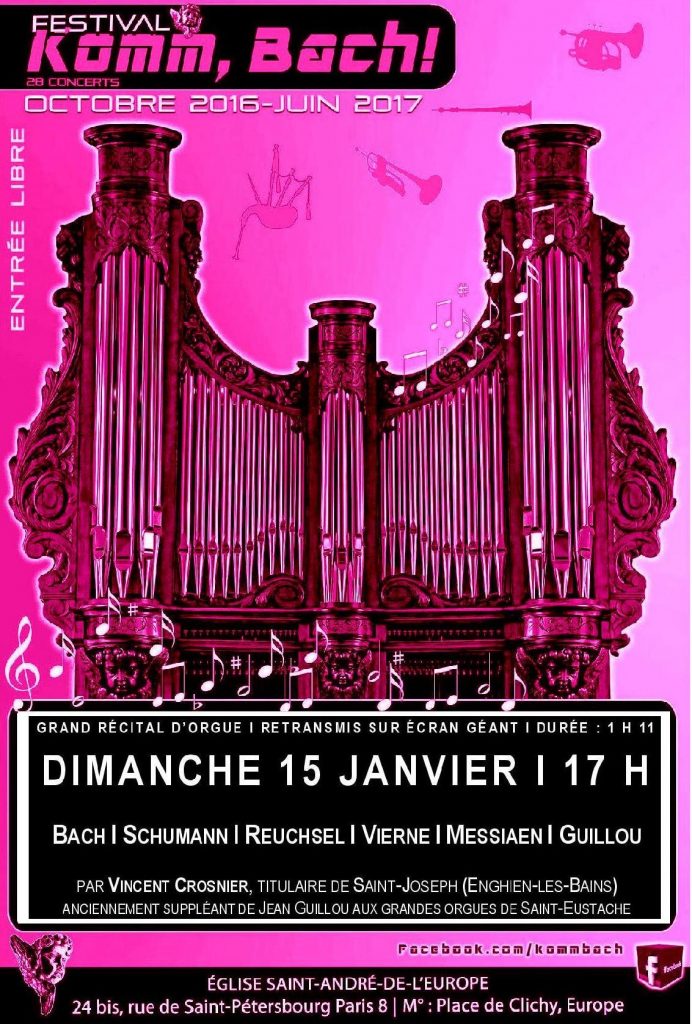

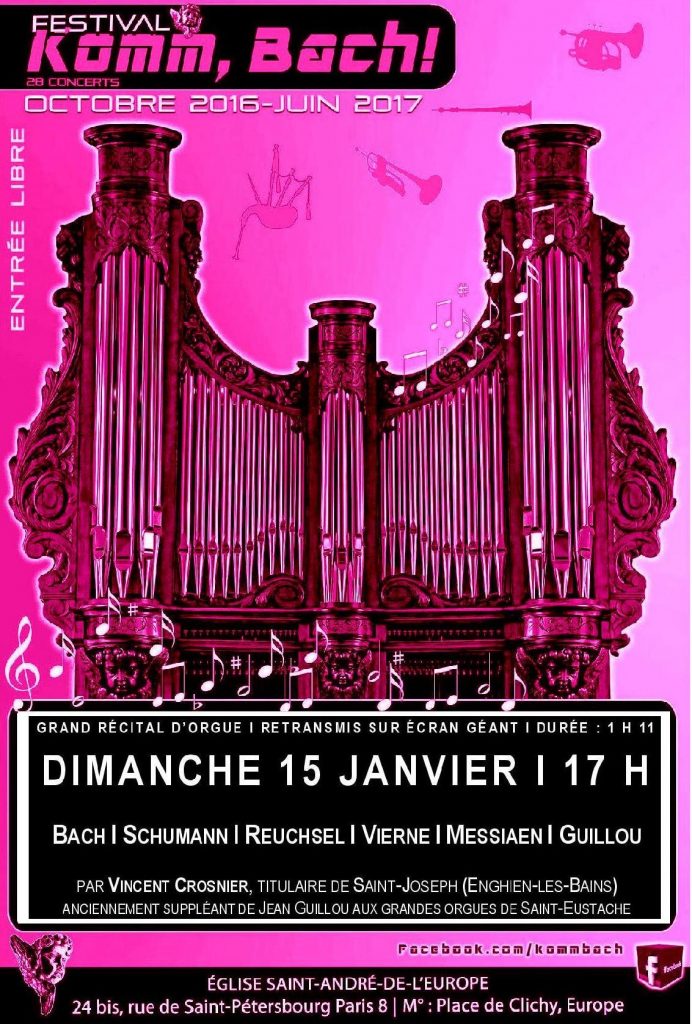

Vincent Crosnier se chauffe les doigts en vue du concert de dimanche. Vous y voir serait chouette, comme dit l’éléphant (ou le hibou, je sais plus). En attendant, voici l’programme.

Vincent Crosnier se chauffe les doigts en vue du concert de dimanche. Vous y voir serait chouette, comme dit l’éléphant (ou le hibou, je sais plus). En attendant, voici l’programme.

- Vincent Crosnier – Programme 1

- Vincent Crosnier – Programme 2

- Vincent Crosnier – Programme 3

- Vincent Crosnier – Programme 4

Duo Intermezzo, Institut Goethe, 11 janvier 2017

Pourquoi va-t-on au concert ? Soyons clairs : la plupart d’entre nous, nous sommes fatigués de notre journée passée, de notre journée à venir et du métro que nous attendrons peut-être douze minutes, deux fois douze minutes si nous avons une correspondance, et du réveil qui, implacable, sonnera presque bientôt. Bien sûr, des musiciens nous attendent mais, comme le faisait remarquer Blandine Rannou en substance (je traduis de mémoire et approximatif) : « Je peux travailler une journée sur un ornement, mais la personne qui a travaillé toute la journée avant de m’entendre le jouer, qu’est-ce qu’elle en a à carrer ? » Bref, pourquoi se bouger le popotin pour aller à l’institut Goethe applaudir des inconnus (si, toute proportion gardée, Marielle Gars et Sébastien Authemayou sont des inconnus) qui jouent Piazzolla et Bach ?

Première raison, peut-être, envoyer déféquer cette fatigue qui nous ensuque et nous conseille de rester stagner comme un marigot chez nous. En effet, tant qu’à vivre à Paris ou pas loin, autant profiter des atouts culturels presque pas chers de la capitale, comme ces concerts de jeunes virtuoses proposés avec le sourire, pour dix euros avec un p’tit verre et un bretzel, par ces énergumènes d’outre-Rhin disposant, 17, avenue d’Iéna, de locaux idéaux pour de beaux concerts presque intimes.

Deuxième raison, sans doute, l’envie de découvrir ce que mijotent Marielle Gars et Sébastien Authemayou autour de Bach (d’où l’institut Goethe ?) et Piazzolla. De fait, après un premier disque Piazzolla, les énergumènes ont souhaité mettre face-à-face l’Allemand et l’Argentin, d’autant que le bandonéon aurait été importé en Argentine par des marins allemands, etc. Le programme du soir porte trace de cette pulsion dialogique, carrément, puisque, à quatre pièces d’Astor, succèdent quatre pièces d’Astor ET Johann Sebastian (souvent des pièces de Piazzolla sur lesquelles sont greffées des transcriptions de Bach), avant qu’une coda piazzollienne et un excellent bis avemarien ne clôturent la fête. Peut-être la faiblesse du concert, joué à guichet presque fermé, est-elle là : plutôt que de ponctuer le récital par des interventions parlées, conviviales mais un peu maladroites donc pas à la hauteur du talent des musiciens, une explication liminaire sur le projet bachien eût été précieuse. En clair, que Piazzolla ait su associer les sonorités, les rythmes et les harmonies argentines à la science contrapuntique dont Bach est l’icône, personne n’ira là contre ; mais le rapport entre les pièces d’Astor et les ajouts de JSB, hormis le jeu des tonalités, ne saute pas aux oreilles et paraît, souvent, plus qu’un brin plaqué. Est-ce à dire que le concert ne séduit pas ? Ben non, et l’enthousiasme d’un public en folie malgré le grand âge d’une partie des spectateurs en témoigna avec force et virulence. L’engagement du bandonéonissse et la pertinence de la pianissse (discrétion, virtuosité à bon escient, science des couleurs) séduisent. Simplement, le pari qui consiste à fusionner deux musiques à la fois proches et dissemblables aurait peut-être gagné à être explicité – ou à être tu, si rien n’était parlé.

Pourtant, la troisième raison qui pousse les fatigués de mon acabit à se bouger le fondement dans des concerts, c’est aussi l’accueil réservé aux spectateurs. Passée la ridicule pantalonnade sécuritaire de l’entrée, le sourire des billettistes, la simplicité des organisateurs et l’accessibilité des artissses en dépit de leur virtuosité participent du charme de ces soirées. Prochaine date : le 7 février, 20 h, pour un récital Brahms et Chopin de Hardy Rittner (non référencé sur le site de l’Institut au moment où nous rédigeons ces lignes). Prometteur !

Pourtant, la troisième raison qui pousse les fatigués de mon acabit à se bouger le fondement dans des concerts, c’est aussi l’accueil réservé aux spectateurs. Passée la ridicule pantalonnade sécuritaire de l’entrée, le sourire des billettistes, la simplicité des organisateurs et l’accessibilité des artissses en dépit de leur virtuosité participent du charme de ces soirées. Prochaine date : le 7 février, 20 h, pour un récital Brahms et Chopin de Hardy Rittner (non référencé sur le site de l’Institut au moment où nous rédigeons ces lignes). Prometteur !

Ensemble vocal international Bastille, Notre-Dame de Vincennes, 8 janvier 2017

Ténors : Davide Cusumano, John Bernard et Gilles Safaru. Basses : Bernard Arrieta, Pier Paolo Palloni, Marc Chapron. Sopranos : Jennifer Elaine Young, Barbara Montinaro, Vania Boneva. Altos : Eun Young Jung, Marianne Chandelier, Olga Oussova. Dir. : Luca Sannai. Photo : BF.

Douze voix plus une, pas de ploum-ploum derrière, rien que du chant de haut niveau : voilà le projet de l’Ensemble Vocal International Bastille (EVIB) dirigé par Luca Sannai et composé pour partie de chanteurs du chœur de l’Opéra.

Le concert du 8 janvier suit un cap : musique sacrée autour de Noël et de la Vierge, avec quelques embardées allant du « Notre Père » de Nikolaï Kedrov aux gospels… ce qui brouille donc enrichit le répertoire, sans témoigner d’un manque de biscuit noëllique puisqu’un medley de noëls servira de bis. L’EVIB fait montre de réelles qualités : un choix cohérent de pièces à la fois consonantes et contemporaines ; des solistes sachant allier souffle et projection, notamment lors des tenues ; un souci de spatialisation ponctuel (« Det är en Ros Utsprunger » de Jan Sandström, avec choral de Praetorius dissocié, façon Immortal Bach de Knut Nystedt, Notre Père entre hommes autour de l’autel, ou l’hymne à la vierge de Benjamin Britten avec chœur partiellement envoyé dans une chapelle au fond de cour) ; une belle brochette de chanteurs sachant chanter, parmi lesquelles on note, entre autres, les belles dispositions du chef ou de la soprano soliste, miss Jennifer Elaine Young. Peut-être certains pointeront-ils telle scorie selon son goût (justesse qui se cherche un peu dans certaine reprise ; interprétation de gospels volontariste mais un peu figée en dépit du plaisir communicatif de John Bernard – ténor aux faux airs de Geoffroy Heurard ; souci de cohérence des pièces pouvant ne pas rendre justice du potentiel du chœur à force d’harmonisations bien troussées mais un brin similaires – on aurait aimé entendre le groupe oser quelques compositions décapantes, même si le projet d’un concert grand public explique la très paisible set-list…).

Les qualités patentes emportant les réserves sous leur puissance, le spectateur est obligé d’être séduit par cette somme d’individualités, peut-être pas encore fondues dans un même souffle et cependant déjà capables d’offrir, avec enthousiasme, leur talent et leur désir de chanter ensemble devant un public venu nombreux les applaudir. À suivre, concluront les gourmands !

Staatskapelle Berlin, Philharmonie de Paris, 7 janvier 2017

Trop petite, la Philharmonie, pour accueillir les admirateurs de Daniel Barenboim et de « son » orchestre, la Staatskapelle Berlin ! Pourtant, en attendant septembre, le cycle Mozart + Bruckner en est à sa troisième livraison, incluant deux épisodes début septembre 2016 et attendant d’autres en septembre. Quant à nous, nous nous (ça fait beaucoup de « nous », mais c’est pas que ma faute, quand même) faufilâmes au troisième concert de janvier, qui proposait le Concerto pour piano n°22 de Wolfgang et la Symphonie n°3 d’Anton.

Trop petite, la Philharmonie, pour accueillir les admirateurs de Daniel Barenboim et de « son » orchestre, la Staatskapelle Berlin ! Pourtant, en attendant septembre, le cycle Mozart + Bruckner en est à sa troisième livraison, incluant deux épisodes début septembre 2016 et attendant d’autres en septembre. Quant à nous, nous nous (ça fait beaucoup de « nous », mais c’est pas que ma faute, quand même) faufilâmes au troisième concert de janvier, qui proposait le Concerto pour piano n°22 de Wolfgang et la Symphonie n°3 d’Anton.

Sympathique concerto que ce vingt-deuxième (35’), qui permet de passer en revue maints solistes – et pas que la vedette au clavier. Alors que la direction du pianissse semble peu utile en live et peu regardée par ses ouailles, les automatismes ou le professionnalisme suffisent aux différents pupitres pour assurer des départs millimétrés. Les traits sont exécutés avec la précision et l’élégance requis ; clarinette, basson et flûte solo notamment se mettent en valeur par leur exactitude. L’attention et le hiératisme de Dominic Oelze, timbalier pourtant in fine peu sollicité, participent de la cohérence rigoureuse de l’ensemble. Sur l’ivoire, Daniel Barenboim se défend. Rares sont les accrochages de doigt ; et, quand la pédale ne noie pas un chouïa des cascades parallèles de notes, on est saisi par la qualité du toucher : les piano du piano (ha, ha) perlent et brillent, qu’ils soient ou non sertis dans l’écrin orchestral. Idéal pour faire oublier le caractère plus mignon que bouleversant de cette musique, intéressante mais qui peine à captiver au-delà du plaisir qu’elle offre à l’auditeur de se plonger dans le labyrinthe d’un petit orchestre, en coulissant sur le moelleux d’une harmonie agréable (oui, la phrase est longue et nombreuses sont les épithètes mais, bon, on voit l’idée, peut-être).

La troisième symphonie de Bruckner (60’) est un autre saucisson. Exit le piano, mais persiste le choix de Daniel Barenboim qui consiste à diriger par cœur. Rapidement, quelques incidents émailleront cette œuvre grandiose, d’ailleurs dite « Wagner » : les premiers pupitres de cordes n’ont pas les bonnes partitions ; le chef sort après le premier mouvement et revient avec le pouce gauche pourvu d’un HÉNAURME bandage lâche ; et l’un des contrebassistes sort en titubant au début du troisième mouvement, avant de s’écrouler à peine les portes des coulisses passées. Pas de quoi perturber visiblement des musiciens très concentrés – même s’ils feignent peu de s’intéresser aux indications d’humeur d’un chef qui semble épuisé. Dans cette œuvre aux quatre mouvements très variés, l’orchestre oscille du murmure émouvant (Adagio) aux rugissements des cuivres martelant le finale, en passant par des disruptions et des récurrences séduisantes (Scherzo), des crescendo, des variations… C’est passionnant, d’autant que le dialogue entre les pupitres fonctionne fort bien, et que les solistes ont du métier, qu’ils soient en évidence (extraordinaire Mathias Müller, trompette solo aux faux airs de Philippe Jordan Junior) ou dissimulés dans la fosse (remarquable clarinettiste). Encouragés par le mythe « Bruckner, c’est chiant, surtout sur la fin », quelques énergumènes s’éclipsent avant le dernier mouvement ; ils ont tort, la partition et l’orchestre nous happent jusqu’à la dernière note, malgré une direction d’orchestre un brin lâche et une écriture un peu pompeuse pour bien marquer l’approche de l’écurie.

La salle fait un triomphe prolongé à Daniel Barenboim et à sa phalange (pouce bandé compris – oh, ça va). Les absents, qui n’ont pas toujours tort mais parfois si, ça dépend, pourront retrouver Bruckner en vidéo ici.

Ça approche

Alerte : formidable récital en vue ! Dans le cadre du Festival Komm, Bach! Vincent Crosnier, titulaire de Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, prof en conservatoire et suppléant de Jean Guillou à Saint-Eustache quand le grand Jean y sévissait, Vincent Crosnier, donc, a concocté un programme pyrotechnique ! Entre une sonate en trio de Bach (+ la BWV 537, les passionnés apprécieront !), une fugue de Schumann, un extrait symphonique de Vierne et des pièces du maître viré de sa tribune, il célèbrera la fin du temps de Noël avec des compositions signées Messiaen et, originalité, Eugène Reuchsel. Entrée libre, église chauffée, retransmission sur grand écran, programme offert et durée « à taille humaine » de 1 h 10 environ : on n’attend plus que vous.

Alerte : formidable récital en vue ! Dans le cadre du Festival Komm, Bach! Vincent Crosnier, titulaire de Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, prof en conservatoire et suppléant de Jean Guillou à Saint-Eustache quand le grand Jean y sévissait, Vincent Crosnier, donc, a concocté un programme pyrotechnique ! Entre une sonate en trio de Bach (+ la BWV 537, les passionnés apprécieront !), une fugue de Schumann, un extrait symphonique de Vierne et des pièces du maître viré de sa tribune, il célèbrera la fin du temps de Noël avec des compositions signées Messiaen et, originalité, Eugène Reuchsel. Entrée libre, église chauffée, retransmission sur grand écran, programme offert et durée « à taille humaine » de 1 h 10 environ : on n’attend plus que vous.

En plus, l’organiste est sympa. Non, ça change rien, mais ça colore quand même.

Boulot, bout l’eau

Oui, j’allai dans un café, c’est vrai, mais pour le travail, voyons ! En l’espèce, préparer le lancement (le 16 mars) du prochain livre de Nataly Adrian, un auteur du Label Libertad. Alors, professionnel ou pas ?

Oui, j’allai dans un café, c’est vrai, mais pour le travail, voyons ! En l’espèce, préparer le lancement (le 16 mars) du prochain livre de Nataly Adrian, un auteur du Label Libertad. Alors, professionnel ou pas ?