Dans un marché du disque de musique savante réputé sinistré, les monographies ont le vent en poupe. Elles sont

- plus faciles à identifier pour le consommateur, ce roi nu,

- plus faciles à classer pour le commentateur, ce bavard componctueux, donc

- plus faciles à vendre aux labels pour qu’ils acceptent, dans leur grande bonté, de les distribuer.

Pourtant, derrière l’appellation unitaire se cache une grande diversité de produits, principalement distribués en quatre sous-catégories :

- le récital, qui peut être un florilège ou une virée thématique dans le répertoire du compositeur (laquelle virée peut n’être qu’un prétexte à florilège, évidemment) ;

- l’intégrale (à titre d’exemple, on annonce pas moins de quatre intégrales de César Franck pour grand orgue dans les mois qui viennent : appétit anniversaire, quand tu nous tiens…) pouvant être

- servie en série ou d’un bloc,

- entièrement ou partiellement inédite ou rééditée,

- exhaustive ou augmentée (en y ajoutant

- une version rare,

- une découverte plus ou moins authentique, voire

- une transcription) ;

- la proposition biaisée (pensons au génial coffret de l’Odyssée chronologique de Beethoven proposé par Cyprien Katsaris, alignant d’incroyables transcriptions pour piano des chefs-d’œuvre les plus variés de Ludwig) ; et

- le tour de périphérique, qui évoque une figure par ses contemporains, ses proches, ses disciples, que ceux-ci aient été

- adoubés par le maître,

- autorevendiqués ou

- choisis par l’oreille de l’interprète.

Ce n’est pas lui faire injure que de constater que Daniel Propper est un fieffé monographe qui sait jouir du large spectre offert par ce concept attrape-presque-tout. Parmi son importante discographie, nous avons ainsi eu l’occasion de saluer

- une monographie-promenade, associant tubes et miniatures d’Edvard Grieg ;

- une monographie biaisée, essentiellement centrée sur des transcriptions de George Gershwin, par GG ou d’autres, et recensée çà puis là ; et

- une monographie thématique centrée non pas sur un compositeur mais sur un chef de guerre : Napoléon.

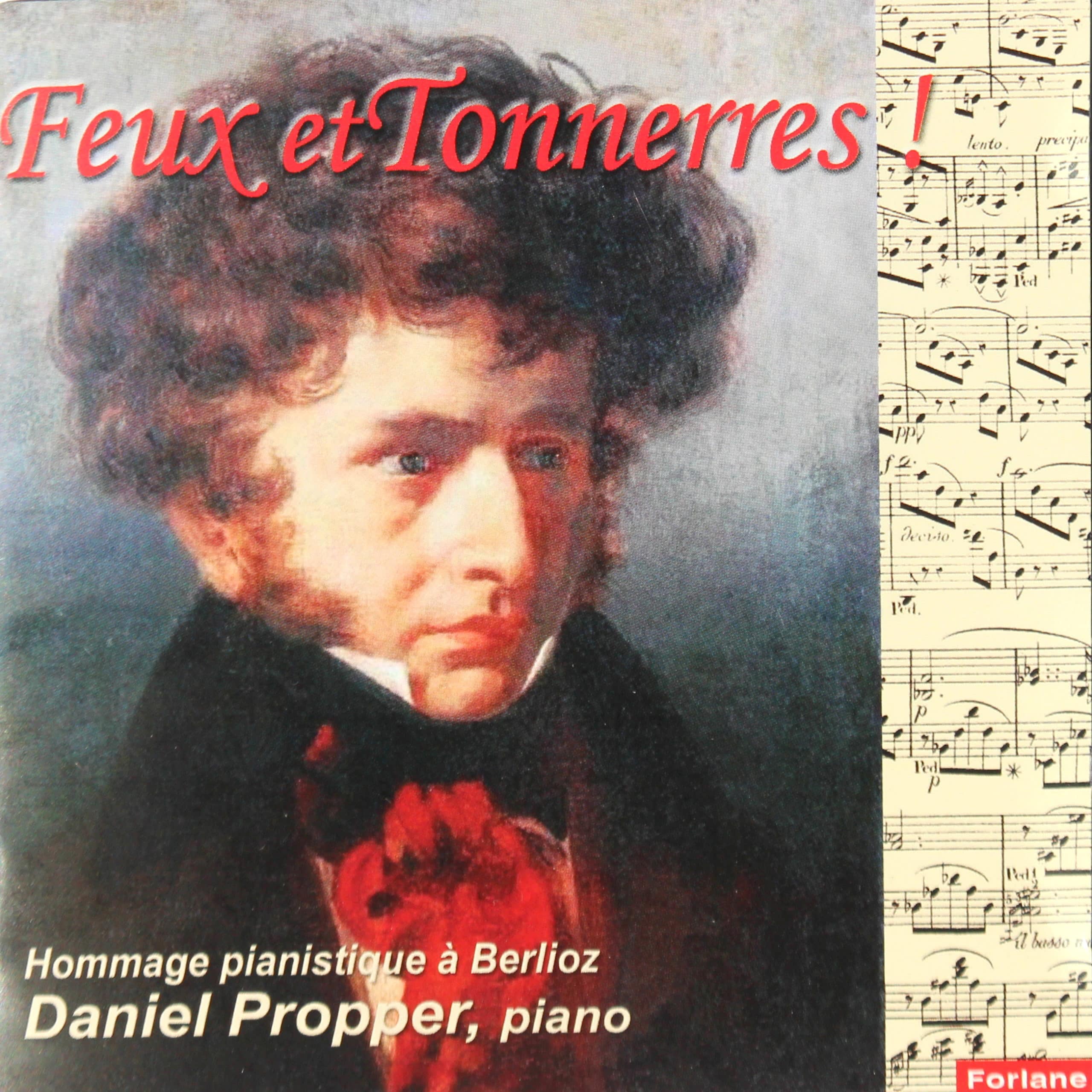

Complément à cette liste très parcellaire, voici que paraît ces temps-ci une nouvelle monographie du pianiste suédois, cette foi(s) autour de la figure d’Hector Berlioz. Il y a un triple paradoxe apparent, sinon une triple provocation latente, à rendre un « hommage pianistique » à Totor.

- Certes, le choriste devenu compositeur chérissait le piano en tant que meuble bourgeois, mais il ne taquinait point l’instrument ;

- certes, il eut des pianistes – des moindres et non des moindres – dans ses relations, qui écrivirent des pièces à lui dédiées ou, a minima, à lui liées ; et,

- certes, son cher Franz Liszt offrit aux pianistes à la fois l’inventivité orchestrale du compositeur et son art propre de la transcription comme de la paraphrase.

Toutefois, les pièces de Berlioz pour piano sont, c’est rien de le dire, rares. Cette bizarrerie assumée n’est pas le moindre intérêt du nouveau projet proppérique !

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KDFRMprlWxU[/embedyt]

Avec Feux et tonnerres !,Daniel Propper édifie un hommage-biographie de plus de 79′ en glissant onze morceaux qu’Olivier Feignier se charge de sous-titrer dans son très intéressant livret afin d’expliquer aux non-berliozomanes la raison de leur insertion dans le projet. Le récital, enregistré en quatre jours sur un Fazioli capté au studio de Meudon par Aurélien Marotte, s’ouvre sur le « Rondeau parisien » de Camille Moke, une pianiste virtuose que Berlioz manqua d’épouser (dès qu’il a eu tourné le dos, à son grand dam, la dame s’est mise en ménage avec l’éditeur dudit rondeau).

Après que le prélude a feint de chercher son chemin entre unissons et arpèges, un thème apparaît, bientôt partagé entre main droite et main gauche. Un deuxième motif, plus guilleret, parisiannise la chose – c’est connu, le Parisien est primesautier. Des petits doigts bavards commentent l’affaire avec alacrité. Ternaire, modulation et mutation thématique accompagnent le développement. L’accompagnement se partage entre accords, bariolages et notes piquées.

- Les attaques variées de l’interprète,

- l’usage très sobre de la pédale de sustain,

- la rigueur rythmique de l’exécution et

- la dextérité du musicien dont témoignent par exemple

- les tombereaux de tierces aiguës,

- les descentes vertigineuses et

- la légèreté de l’ornementation obligée

contribuent à susciter l’intérêt pour cette pièce de genre dont la variété des couleurs compense largement le manque d’inventivité voire d’intensité. Le résultat est donc plus que plaisant à écouter.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lzW2iDmtzIc[/embedyt]

Avec Ferdinand Hiller, deuxième compositeur à débarouler sur la platine, Hector Berlioz n’a pas seulement partagé l’amour de la même Camille Moke. Il en a aussi fait son légataire, un témoin de son mariage avec une actrice anglaise et le transcripteur pour piano de sa Scène de brigands. La Deuxième rêverie opus 17 en Si, ici proposée, se revendique Moderato con anima. À un accompagnement obstiné de la main gauche s’oppose un thème hoquetant de la main droite, dont le style épuré de l’interprète cisèle le sympathique penchant vers le contretemps.

La partie centrale, en Sol, paraît elle aussi osciller entre instabilité mystérieuse et méditation hésitante. Le retour du premier motif, rythmé par une main gauche en doubles croches sans appui sur les temps forts, se clôt sur le rappel des premières mesures, laissant la rêverie à la fois suspendue et fermement ancrée en Si. Le soin apporté au rendu rythmique ne manque pas de capter l’attention de l’auditeur.

La Septième grande étude de concert, opus 30, de Théodore Döhler, fait partie d’un cycle dédié à celui qui revendiquait n’avoir « jamais su faire sur le clavier ni deux accords de suite ni la moindre gamme ». Elle n’est pas destinée à la seule main gauche, même si ce Molto lento commence par un long passage avec « mano dritta tacet ». L’exercice de virtuosité pour la senestre envahit peu à peu tout le clavier, entre

- réflexes bondissants,

- effets de pédale,

- tierces et quartes suivies, ou

- octaves grondantes.

Daniel Propper tâche d’en dégager une musicalité mutante, entre plaisir du vertige imaginaire (si on se contente d’écouter le disque, impossible de savoir qu’une seule menotte s’échine) et solennité du texte. La main droite arrive avec un Si affirmé, écoulant jusqu’à la fin (avec une petite pause cependant d’un temps et demi) des gammes liquides de triples croches, chargées d’engloutir le thème maintenu par une main gauche imperturbable. On ne peut que saluer le souci de l’interprète de faire advenir un peu de musique derrière le double brio, à la fois saillant et creux, sur lequel le compositeur a concentré – hélas, jugeront certains – sa créativité.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MrjxDAcprIo[/embedyt]

Plus longue pièce du programme, le Caprice symphonique opus 28 de Stephen Heller dépasse le quart d’heure de piano. Quand il le compose, le griffonneur a vingt-huit ans et il est croque, monsieur, d’Amelia Knowles, une gamine de seize ans. Hector Berlioz overkiffera le résultat musical de cette passion lancée en la mineur et en trois temps sous l’indication Allegro di molto ed energico. Bientôt, ça ne suiffit plus, il faut passer au Vivo. La partition ne fait pas d’étincelle, exprimant plutôt la frustration dans une écriture frustre, qui s’auto-escagasse. Un passage accompagné par des arpèges s’essaye à une esprit plus mélodieux. Une sorte de bariolage inquiet bute contre un ressassement qui aspire au lyrisme en veillant à ne pas l’atteindre – ce serait trop triste d’être heureux.

Peu d’évolution dans l’écriture qui module çà vaguement, se calme là à peine, risque ailleurs un decrescendo, lisse le simili thème à la main gauche, bref, entretient sa frustration avec une gourmandise flagrante. Quelques sforzendi secouent cette torpeur agitée avant de s’y embourber. Il faut bien du souffle à Daniel Propper pour rendre raison de ce bouillonnement ininterrompu, procédant par vagues. Après quelques fausses sorties et ce que Berlioz voyait comme un choral, articulé autour de blanches tenues (et non de tenues blanches, évidemment), le monstre s’achève par un long et brillant finale à jouer « con tutta la forza » et clouté par trois sforzendi.

Selon l’humeur, on pourra juger que ce torrent de notes est plus bavard qu’une maman ostentatoirement bouleversée de retrouver ses collègues après deux semaines de télétravail (la visio, c’est pratique mais ça se saurait si Signal remplaçait la vraie vie, lol), ou que cette longue explosion est une ode émouvante à l’énergie fabuleuse que suscitent en nous les amours impossibles. La précision de l’exécution ferait pencher vers la seconde hypothèse ; la partition justifierait la première ; l’intérêt de cette rareté est sans doute de placer l’auditeur entre deux tabourets de piano.

Olivier Feignier y entend, carrément, les Prélude, choral et fugue de César Franck. L’homme a l’air de connaître son affaire, nous respectons donc son opinion. Ce nonobstant, après examen, nous avons décrété que, s’il y a une justice objective, l’insolent devra être fusillé en place publique après avoir prononcé un acte de contrition sincère et détaillé. Faute de quoi, il le faudra soumettre à la grande question. Cela étant posé, nous n’essayons évidemment pas d’influencer l’auditeur à choisir son camp, camarade !

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CJJZ9trhjSI[/embedyt]

Dans sa moisson de compositeurs périberlioziens peu connus, Daniel Propper a pioché également le sieur Auguste Morel, admirateur puis pote d’Hector dont il sera un serial transcripteur avant de désapprouver, comme moult, les mutations érotico-amoureuses de Berlioz. Son premier Caprice-étude, opus 3, déploie un thème rythmé par un accompagnement marqué. Daniel Propper en rend joliment le chant martelé par des répétitions pas désagréables sans être ébouriffantes pour autant.

L’intermède central du caprice mord du bout des dents dans la pomme affriolante de la mutation en mode mineur. Il la recrache finalement pour reprendre le cours liminaire de ses émotions majeures.

- Légers ritendi,

- nuances et

- constance rythmique

évitent l’envasement dans le possible excès d’effets ou de systématisme que la partition risque de suggérer à ses exécutants. Au contraire, les subtilités proppériennes construisent une interprétation valeureuse d’une pièce assez obstinée pour rester en tête mais trop étale à notre goût pour faire palpiter notre palpitant.

Sous-titré « Hommage à Hector Berlioz », l’opus 38 de Charles Haslinger, éditeur de la vedette que la vedette n’évoquera jamais dans sa correspondance, s’intitule Le Fantôme. Après un Presto entre unissons et dissonances, le revenant se manifeste par un Adagio (imperceptible tant les triples croches de la main gauche grondent) et un Allegro où le vent souffle joliment dans la maison hantée. Un Allegro vivace invite à la danse à coups d’octaves guillerets – pas longtemps : le Più lento en La propose une pause presque charmante mais bientôt inquiétante avec son la mineur et son accélération bariolée comme du Philip Glass.

Une brise ternaire aux vagues accents de valse laisse supputer que tout pourrait s’être apaisé. Une nouvelle rupture rythmique revenant au binaire et à l’Allegro en Ut french-cancane brièvement. Le poltergeist vient refaire du brun dans un 6/8 rageur et suraigu qui paraît mener à une explosion. C’est presque le cas, après une dernière suspension adagio où le vent ébouriffe la poussière avant de s’effacer dans une dernière pirouette. Le fantôme a-t-il vraiment existé ? Il en reste a minima ce portrait mystérieux, musique à programme fantastique qui, mise entre les pattes d’un pianiste aussi expressif que Daniel Propper, devient un petit bonbon acidulé que l’on est ravi d’avoir découvert !

À suivre !

En attendant, pour écouter le disque en intégrale avec le son moche mais pratique de YouTube, c’est ici.

Pour l’acheter, c’est là.