Le wokisme est un objet d’études doublement paradoxal.

D’une part, ceux qui incarnent ce courant dont nous avons déjà eu huit occasions d’analyser certains aspects nient l’existence des tendances qui les caractérisent

- (communautarisation,

- victimisation,

- volonté d’agréger des revendications pour « déconstruire de façon systématique » la domination oppressante de l’homme blanc cisgenre)

mais dénoncent l’existence d’un courant antiwokiste. D’un point de vue logique, cette posture est très curieuse. Je peux être antisémite, anticatholique voire misogyne, car juifs, catholiques et femmes existent – mais si, mais si. En revanche, si je pense que les extraterrestres n’existent pas, il m’est difficile de les vouer aux gémonies ou de pourfendre au fil de mon verbe et ma verve (nul « g » dans ces mots), les ignobles chérubinistes, dont le projet consisterait à remettre le pouvoir politique à des anges afin de pacifier notre monde et de nous faire connaître une béatitude molle, ennuyeuse voire contradictoire avec mon statut d’humain porté sur la castagne, la jalousie et le conflit permanent – autant de qualités constitutives de mon espèce et garantissant, comme chacun sait, le progrès. Lubies farfelues mises de côté, il appert que, pour qu’il existe un antiwokisme, un préalable rationnel serait qu’il existât, par chance ou par malheur, quelque chose que l’on pourrait désigner sous le vocable « woke ».

D’autre part, et les deux éléments sont beaucoup plus liés qu’il n’y semble au premier abord, le wokisme s’attache à contester le constatable, et hop, pour tenter de remplacer l’objectivité par la subjectivité (je ne suis pas plus victime de la société qu’un autre mais, si je me déclare victime, c’est que je le suis, qui es-tu pour me refuser cette caractéristique ?). Le sport est un bon exemple de cette absurdité. Il oblige les dirigeants de ce commerce à tenir un double langage.

D’un côté, les grands manitous du sport n’ont de cesse d’affirmer l’absurde « égalité des sexes ». Puisque Roland-Garros s’étale dans les gazettes, rappelons que, dans les grands chelems de tennis, les prize money sont identiques pour les deux sexes, même si les femmes gagnent en deux sets, les hommes en trois. De même, dans la perspective des Jeux olympiques de Los Angeles où l’épreuve fera son apparition, la première finale européenne de duo mixte en gymnastique s’est tenue à Leipzig. Mais pourquoi ne pas ouvrir la compétition des anneaux aux femmes et de la poutre aux hommes ? Serait-ce pas avancer vers la reconnaissance effective de l’égalité entre les hommes et les femmes ?

Sauf que, d’un autre côté, les grands manitous du sport contredisent ce mythe de l’égalité entre les sexes. Jadis, les pays de l’Est trafiquaient les hommes pour en faire des athlètes féminines ; aujourd’hui, le débat sur la partition des compétitions entre hommes et femmes trouble à nouveau les débats avec insistance. En 2018, Caster Semenya a été exclue des compétitions d’athlétisme car sa production d’hormones mâles était « susceptible d’accroître sa masse musculaire et d’améliorer ses performances ». Très gentille, la World Athletics (la fédé mondiale d’athlé) lui a proposé de subir un traitement hormonal pour faire baisser son taux de testostérone et être réautorisée à « participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine ». Caster Semenya a refusé ; elle a donc été bannie. Ironie de l’histoire, à la mi-mai 2024, elle a plaidé sa cause devant la Cour européenne des droits de… l’homme, dont on imagine que le nom devrait être bientôt changé.

De même, en mai 2025, World Boxing, instance « reconnue par le CIO comme la Fédération internationale régissant la boxe au niveau mondial au sein du mouvement olympique », réagissant à la polémique sur l’hyperandrogénie d’Imane Khelif, a rendu obligatoire des « tests de genre » afin de « répondre aux préoccupations concernant la sécurité et le bien-être de tous les boxeurs » dans le cadre d’une nouvelle politique sur « le sexe, l’âge et le poids ». Serait-ce à dire que, comme le démontre toute compétition, hommes et femmes ne seraient pas aussi égaux les uns que les autres, de sorte qu’il reste pertinent de proposer des compétitions distinctes ? D’un côté, hommes et femmes sont égaux ; de l’autre, non. Qu’en conclure ?

Sans doute que la logique woke est un illogisme. On peut la décrire, mais elle s’offusque d’être nommée telle quelle, criant à la stigmatisation. On peut montrer ses contradictions, mais elle ne remettra jamais en cause le bienfondé

- de son credo,

- de son combat et

- de sa pertinence.

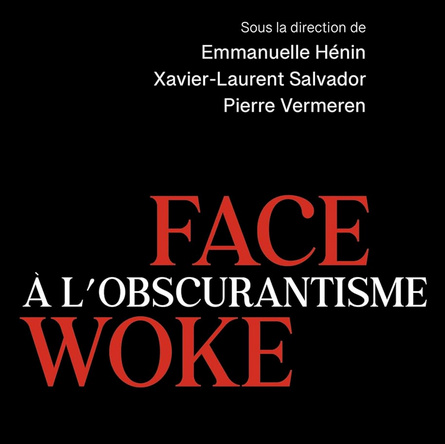

C’est en cela aussi qu’elle apparaît comme un « obscurantisme », selon la terminologie employée dans l’ouvrage collectif dirigé par Emmanuelle Hénin et alii ; et cet obscurantisme est double, lui aussi. Certes, le projet de remédier, si faire se peut, à certaines injustices, paraît noble et méritoire ; ce nonobstant le fanatisme des tenants les plus tonitruants des théories woke les projette du côté obscur de la pensée. Côté pile, ce que nous avons défini comme le wokisme veut faire table rase de la connaissance qu’il juge faussée par une vision trop blanche ; côté face, il tente d’imposer une réinterprétation du réel qui, si l’on refuse les œillères adéquates, paraît souvent délirante – mais cette impression de délire, expliquent ses tenants, est le signe de sa pertinence, puisque ce que nous considérons comme rationnel n’est rien d’autre qu’une habitude de domination consubstantielle à notre civilisation, habitude que seul un geste radical peut renverser, quitte à surprendre les ironistes et les dominants actuels.

La science, dure ou appliquée, n’est pas à l’abri de ces lubies, constate dans son article Andreas Bikfalvi, médecin et professeur de biologie cellulaire. Il expose la confrontation entre le cadre éthique de la pratique médicale, symbolisée par le parfois très contesté serment d’Hippocrate, et les trois pôles de l’idéologie de la justice sociale, aka IJS :

- la théorie critique de la race,

- le mouvement de décolonisation et

- la théorie du genre,

rassemblés dans le concept d’intersectionnalité, c’est-à-dire de convergence des luttes. La recherche scientifique est directement confrontée à la pression intersectionnelle qui se manifeste à travers des sigles comme DEI (diversité d’équité et d’inclusion) ou CJS (déclarations de justice de citation) susceptibles de couronner un article afin d’attester que les auteurs se sont engagés « à promouvoir la diversité intellectuelle et sociale dans les sciences et les études universitaires » en équilibrant notamment les races et les sexes des auteurs cités, même si, shame on us, aucune méthode statistique « ne peut tenir compte des personnes intersexuées, non binaires ou transgenres ». La puissance de ces billevesées est telle que Nature, organe contesté mais incontestable chef de file de la presse scientifique avec The Lancet, a donné dans la plus plate contrition en reconnaissant avoir « joué un rôle dans la création de l’héritage raciste » qui a conduit au meurtre de George Floyd.

Et ces bouffées de folie ne sont pas près de se laisser circonscrire ! En sus de vouloir orienter les futures publications, le wokisme engage à relire le passé pour constater à quel point ceux qui, jusqu’alors, étaient considérés comme de grands savants, étaient en fait de sacrés salopards, racistes, sexistes et colonialistes, ce qui remettrait en cause la validité de leurs découvertes. Il les faudrait rejeter en suivant l’exemple de Corne d’aurochs qui, tombé malade à en mourir, « refusa l’secours de la thérapeutique / parce que c’était à un All’mand qu’on devait le médicament ». Au reste, le syndrome du salopard est une maladie qui touche même ceux qui se considèrent comme non-racistes, non-mysogines, non-colonisateurs et déconstruits. Par exemple, en 2022, Michelle Morse, médecin-chef au département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York, tweetait que

la race non-blanche et l’ethnie latino-américaine sont des facteurs de risques sociaux de Covid grave en raison d’un racisme structurel de longue date.

Si nous ne nous en rendons pas compte, c’est que nous avons infusé trop longtemps dans un colonialisme dominateur. Nous n’avons même plus conscience de notre rejet des différences. La seule solution est d’adopter une attitude proactive, qui vaut pour l’ensemble des engagements wokistes. Ainsi du floutage des sexes, considéré comme

- oppressant car binaire,

- inexact car ne correspondant pas toujours à la façon dont se considèrent les individus, et

- réductrice car rejetant la possibilité d’un flottement identitaire.

Pour Andreas Bikfalvi, le dualisme esprit-corps (dans ma tête, je ne suis pas ce que je semble être) ne doit pas primer sur la réalité biologique, pas plus que l’hypertrophie des sensibilités, que dopent les réseaux sociaux, à la souffrance et à l’injustice. Pourtant, les acteurs de la science ne sont pas immunisés contre les pressions sociales. L’auteur – qui propose des schémas en franglais (« Science and Médicine attaquées ») placés en fin d’article – se risque même à comparer le wokisme avec une « psychose collective » en citant Carl Jung pour qui le plus grand danger pour l’homme est constitué par l’homme lui-même car

il n’existe pas de protection adéquate contre les épidémies psychiques, qui sont infiniment plus dévastatrices que les pires catastrophes naturelles.

Dans une prochaine notule, nous verrons comment le professeur et praticien Joseph Ciccolini applique ce questionnement au cas spécifique de l’oncologie clinique. À suivre !

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)