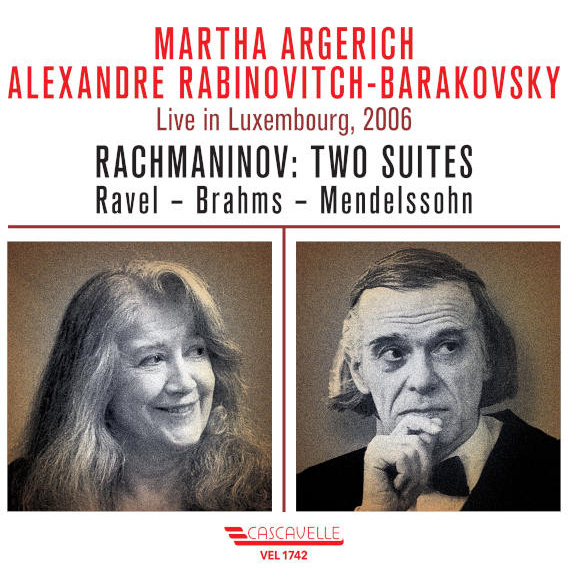

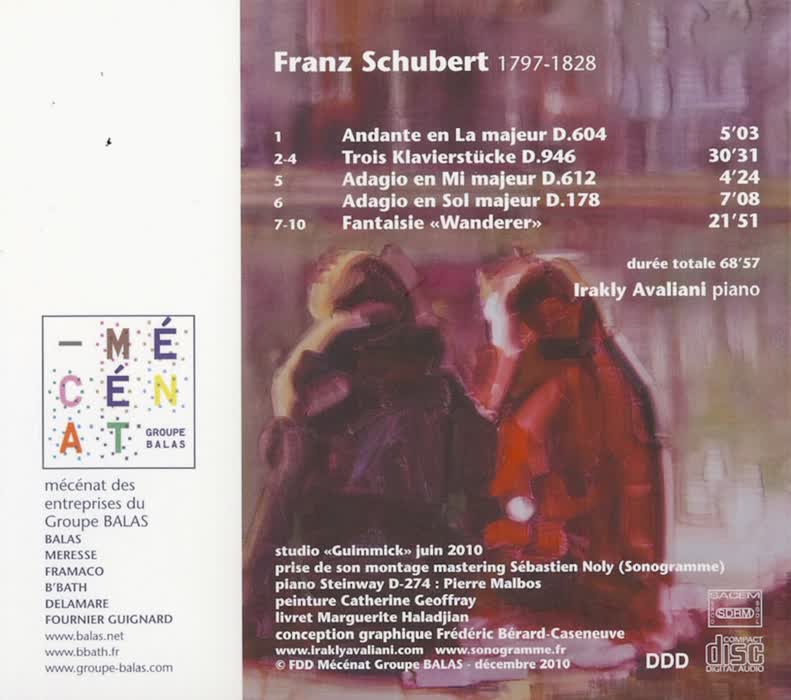

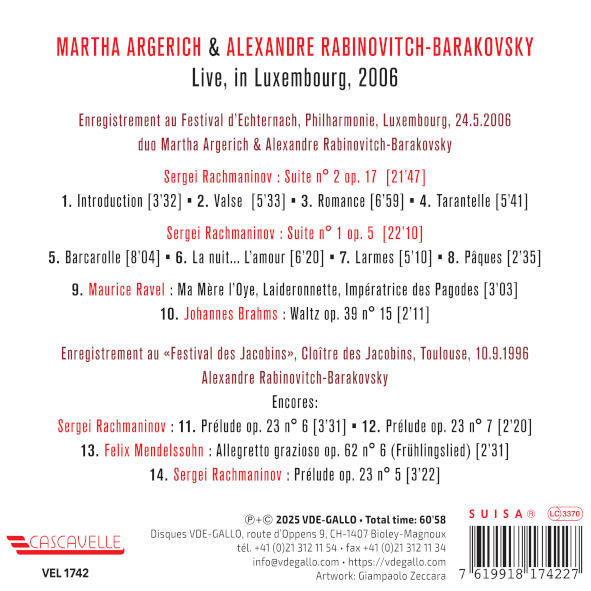

Le disque en concert d’Alexandre Rabinovitch-Barakovsky, publié par VDE-Gallo sous le label Cascavelle, est composé de trois parties égales d’une vingtaine de musique chacune :

- la seconde suite op. 17 de Sergueï Rachmaninoff,

- la première suite op. 5 du susnommé, et

- six bis, presque comme des hôtels, bien.

Nous voici à l’orée de la troisième partie, elle-même subdivisée en deux segments – eh oui, faut suivre. Premier segment : les encores du concert donné par Martha Argerich et Alexandre Rabinovitch-Barakovsky le 24 mai 2006, dont étaient extraites les deux suites de Rachma. Second segment : des bis donnés en solo par Alexandre Rabinovitch-Barakovsky à la fin d’un concert toulousain de septembre 1996.

Le premier segment s’ouvre par « Laideronnette, impératrice des pagodes », une « pièce enfantine » extraite de la version pour quatre mains de Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, dont nous avons évoqué tantôt la réduction pour piano seul jouée par Slava Guerchovitch. Cette marche en Fa dièse (on y revient : six dièses, mais pourquoi diable ?) raconte que, après un strip-tease express, l’impératrice – d’après madame d’Aulnoy – se baigne. Des lutins dits « pagodins » lui viennent jouer une aubade avec des « théorbes faits d’une coquille de noix » et des « violes faites d’une coquille d’amande » car « il fallait bien proportionner les instruments à leur taille ». Même la féérie a sa logique ; c’est un peu déprimant, mais bon.

Émoustillés ou encore sous l’effet de l’adrénaline de la fin de la seconde suite de Rachmaninoff, les artistes sont survoltés. Dans une ambiance asiatisante créée par le piano II, le piano I débaroule sur le tempo d’enfer suggéré par son collègue : on est plutôt à 140 bpm qu’aux 116 souvent suggérés. À cette vitesse vertigineuse,

- la poésie,

- l’imaginaire et

- les petites coquilles de noix ou d’amande

sont balayés par un typhon que secouent des coups de canon valant appuis rythmiques. Certes, cela permet de contraster avec force grâce à des nuances parfaitement synchrones, et grâce à un break habilement suspendu avec des résonances superbes en guise de lampions ; cependant, ces efforts de musicalité n’effacent pas l’impression que l’œuvre a été écrasée par sa fonction de bis virtuosissime cherchant l’effet wow (sous cet angle, c’est réussi), sans que ne soit prise en compte sa spécificité. Impressionnant mais à côté de la plaque.

Comme pour se rattraper, les artistes glissent alors un second bis : la transcription par le compositeur de l’avant-dernière valse de l’opus 39, la quinzième, en La bémol – le tube absolu, écrit originellement pour piano seul. Cette fois, les interprètes proposent un tout autre excès : peut-être par comparaison avec ce que l’on vient d’entendre, le résultat paraît

- chichiteux et minaudant,

- engoncé dans une pédalisation vaporeuse,

- gâché par des ritendi systématiques qui hachent le discours.

Que des notes disparaissent (le la bémol au piano I à 0’25, par exemple) dans un live, surtout après ce que l’on vient d’ouïr est ballot puisque la mélodie est superconnue mais bénin : un bis, c’est un cadeau ; s’il n’est pas parfait, on prend quand même. Néanmoins, on préfèrera essayer d’oublier au plus vite cette valse qui

- ne tournoie pas,

- ne chante pas même comme une boîte à musique, et

- semble au contraire

- hésiter pour surjouer l’émotion,

- insister presque sur chaque temps fort comme pour montrer à quel point les artistes prennent cette miniature au sérieux et, le reste du temps,

- donner des coups de talon sur les pivots du discours pour ne pas tomber à force de ralentir le mouvement.

Pour ses bis toulousains en solo, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky choisit trois préludes de l’opus 23 de Sergueï Rachmaninoff (mais pas à la suite et pas dans l’ordre) et un allegretto de Felix Mendelssohn Bartholdy. Le sixième prélude – un andante en Mi bémol – ouvre le bal. Cette fois, on y est. Sonne immédiatement juste le mélange entre

- rigueur d’une main gauche motorique à souhait mais point ronflante,

- phrasé onctueux des octaves aigus et

- exacte dose d’agogique pour dispenser un peu d’onirisme dans ce monde pas toujours envolant (en un mot).

On apprécie

- une pédalisation généreuse mais pas vaporeuse,

- un étagement clair des voix qui ne gomme pas la tonicité de la dextre, et

- un équilibre d’ensemble fascinant.

Malgré les défauts techniques (le son du piano n’est pas des plus séduisants sur l’ensemble des registres, et la prise de son, peut-être pas conçue pour une édition discographique, est très imparfaite – en témoignent les boursouflures choquantes autour d’1’13), le pianiste semble dans son élément et entraîne son auditeur dans un voyage intime, avec

- douceur,

- vue d’ensemble et néanmoins

- imagination.

Musicalement, c’est superbe. Le septième prélude est enchaîné attaca, ce qui fonctionne très bien. La bascule de Mi bémol à Ut mineur est presque naturelle ! Cette fois, le moteur n’est pas réservé à la main gauche. Le flux des doubles croches part de la droite pour, très vite, envahir l’ensemble du clavier. La difficulté pour l’interprète ne consiste pas seulement à débiter la chose sur un rythme effréné : il faut aussi faire résonner et tuiler les rondes et les blanches qui dessinent manière de mélodie striée. Aussi faut-il doser avec précision

- la netteté de la fusée inarrêtable,

- la mise en avant des tenues qui structurent l’œuvre (ce qui est a priori antinomique) et

- l’intelligibilité par l’auditeur de cet entrelacs

- de notes,

- de lignes et

- de mains qui se croisent.

Privilège de ce que l’on subodore être une longue fréquentation, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky parvient à dessiner un espace virtuose où

- la ductilité de la phrase dialogue avec la résonance du sustain,

- l’énergie du flot de doubles croches alimente le surgissement des notes surplombantes,

- la folie façon « Naïades » de Louis Vierne n’empêche pas le musicien de

- nuancer,

- préparer les bascules, ni

- caractériser les moments.

Malgré le triomphe qui suit, ou à cause de lui, le pianiste se remet derrière son instrument pour le sixième numéro de l’opus 62 de Felix Bartholdy Mendelssohn, un allegretto grazioso en La intitulé « chanson de printemps » (oui, « Frühlingslied », à une vache près). Apparemment, la salle ne s’attendait pas à un sus, si l’on en croit le bruit de fond liminaire qui défie

- la légèreté des piani,

- la finesse des appogiatures omniprésentes, et

- la liberté d’un interprète pénétré de ce qu’il joue et doit jouer avec l’élégance d’une harpe qui aurait du tempérament.

Le disque se boucle sur le cinquième prélude de l’opus 23 de Sergueï Rachmaninoff, le tube en sol mineur, sans merci et alla marcia.

- La puissance tellurique des attaques,

- l’art du break entre deux et quatre temps,

- l’ardeur d’un tempo cinglant de virtuosité enragée

habitent une interprétation d’une radicalité sans merci. Le passage « poco meno mosso » témoigne néanmoins d’un souci virtuose de faire musique avec des arpèges intenables à gauche et une main droite sursollicitée. L’art de faire monter et de désamorcer une tension s’épanouit malgré ce qui ressemble à points de montage parfois médiocres (2’06), qui entachent à la marge l’intensité du projet.

- Le brio,

- l’intensité et

- la virulence de l’interprétation

séduisent, sans effacer une question : au fond, ces bis étaient censés prouver, signifier ou contrecarrer quoi ? On remplit le disque ? Ou : sans Martha, je sais jouer, merci ? Les deux sont vrais mais, pour qui se souvient du livret gênant qui accompagne l’enregistrement et que nous avons évoqué dans le premier épisode de cette recension, la coda brillante peine à rendre la question moins malaisante.

Pour acquérir le disque, c’est par exemple ici.

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)