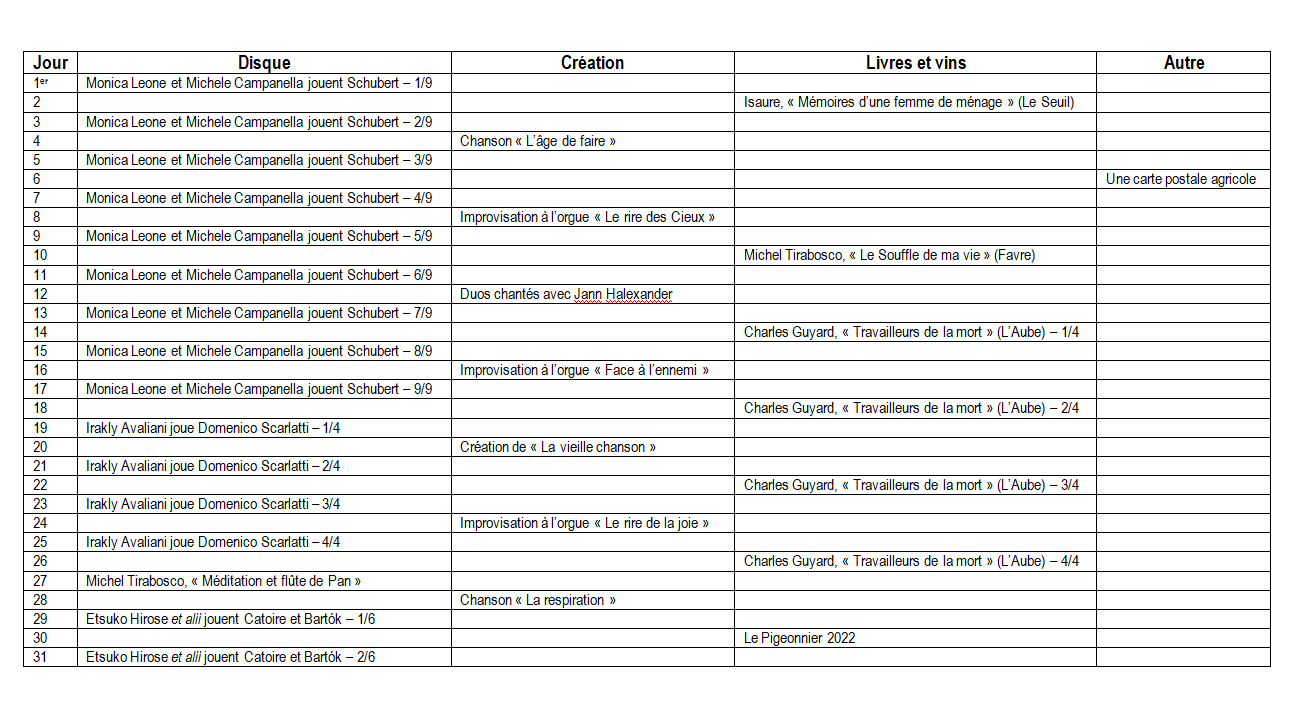

Les danses pour piano de Franz Schubert sont souvent considérées, en grande partie, comme la petite monnaie des grosses coupures que seraient les chefs-d’œuvre du compositeur. Pourtant, même s’il est évident que les quatre polonaises opus 75, évoquées dans le deuxième épisode de cette chronique d’Insieme, n’ont ni l’ambition ni la puissance de la fantaisie en fa mineur opus 103, évoquée dans le premier épisode. Néanmoins, Monica Leone et Michele Campanella semblent résolus à ne pas s’en tenir aux mastodontes du catalogue pour élargir un peu notre image gentiment étriquée et sagement conventionnelle de la geste schubertienne. Dans cette perspective, l’auditeur doit admettre qu’il ne sera pas soufflé par la force émotionnelle émanant de la musique ; il est appelé à profiter de divertissements bien troussés et exécutés avec soin.

En témoigne le D.618, composé en 1818 et constitué de deux parties. La première est une danse allemande agrémentée de deux trios. La danse allemande, un trois-temps en Sol, est d’une élégance confondante en dépit de son côté terrien

- (rythme,

- simplicité harmonique,

- cyclicité des motifs)

Nulle bourrinade dans cette version, mais une dose ébouriffante de finesse :

- le pianissimo exigé par le compositeur unit les quatre mains dans une même douceur ;

- l’appui sur le premier temps se fond dans l’anacrouse swing ;

- les petits mordants ajoutent une révérence à la chorégraphie imaginaire des danseurs.

Le premier trio trouve un nouveau souffle en transformant le 3/4 en 6/8.

- Ça gambade,

- ça sautille avec plus de mordants,

- ça contraste entre

- forte piano,

- piano,

- sforzendi,

- forte…

Tout est senti :

- les ralentis modérés et parfaitement synchrones,

- les crescendi et

- l’accompagnement à la fois discret et efficace assuré par Michele Campanella.

Le second trio, invitation non dissimulée à boire chopine, brille par

- ses accents,

- ses tierces simples et entraînantes, et

- ses changements d’intensité.

On applaudit

- le contraste franc et assumé entre la tonalité d’Ut et le retour du thème en Sol sans penser par le Ré7,

- la friction de couleurs entre un trio franc du collier et un premier motif beaucoup plus intérieur, et

- la capacité de Monica Leone d’user d’une large palette d’attaques, de touchers et de phrasés.

L’opus se poursuit avec deux Ländler, id sunt deux danses paysannes. On est toujours à trois temps, évidemment, pour le swing, mais on passe dans la tonalité de Mi. La première danse saisit par la ligne escarpée de la mélodie, jouée dans des aigus cristallins. La grâce de Monica Leone est parfaitement soutenue par la maîtrise du clavier que déploie Michele Campanella pour en tirer des piani refaisant l’éloge du Steinway 1892 que jouent les deux artistes.

La seconde danse, enchaînée, joue sur les différences de sonorité provoquées par les changements d’octave, avec une tendance à l’alanguissement quasi chopinienne… La première danse est alors un da capo délicieux. Comme quoi, des pièces mineurs (en majeur) peuvent faire fondre le petit cœur sensible de l’auditeur et lui faire avaler son chapeau sur une hiérarchie de plaisirs mélomaniaques qui n’existe pas toujours ! Dans ces conditions, manger son chapeau est un plaisir qui relance notre intérêt pour ce disque que les quatre polonaises, en dépit de l’excellence de l’interprétation, avait presque mis en question.

Pour acheter le double disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter en intégralité et gracieusement, c’est par exemple là.

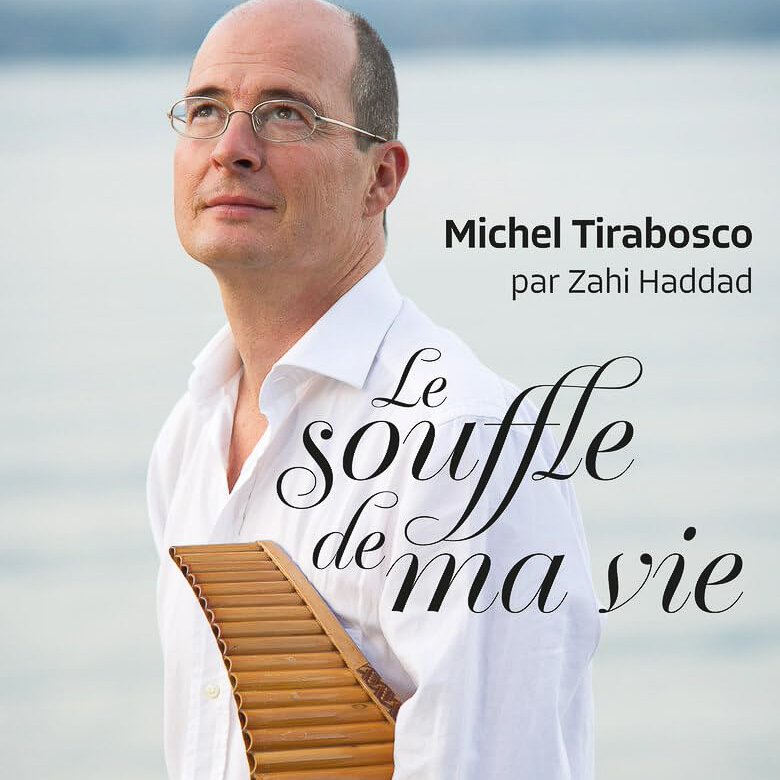

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)