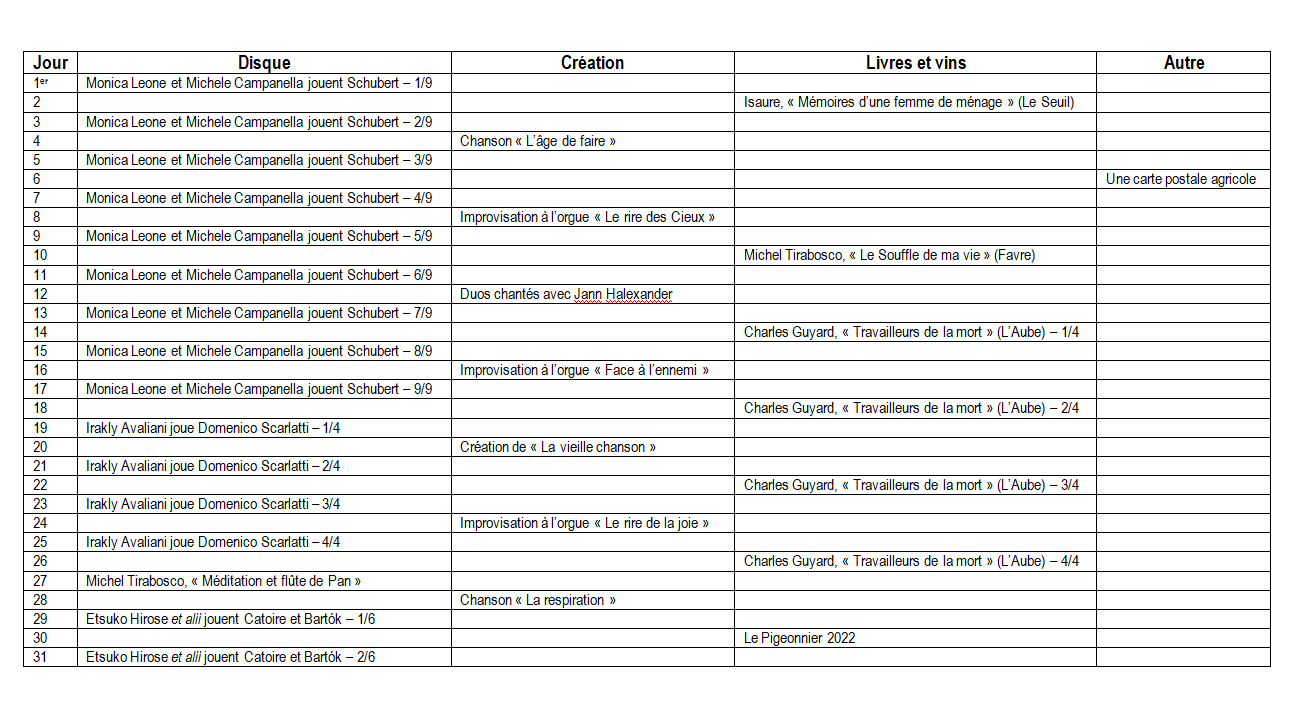

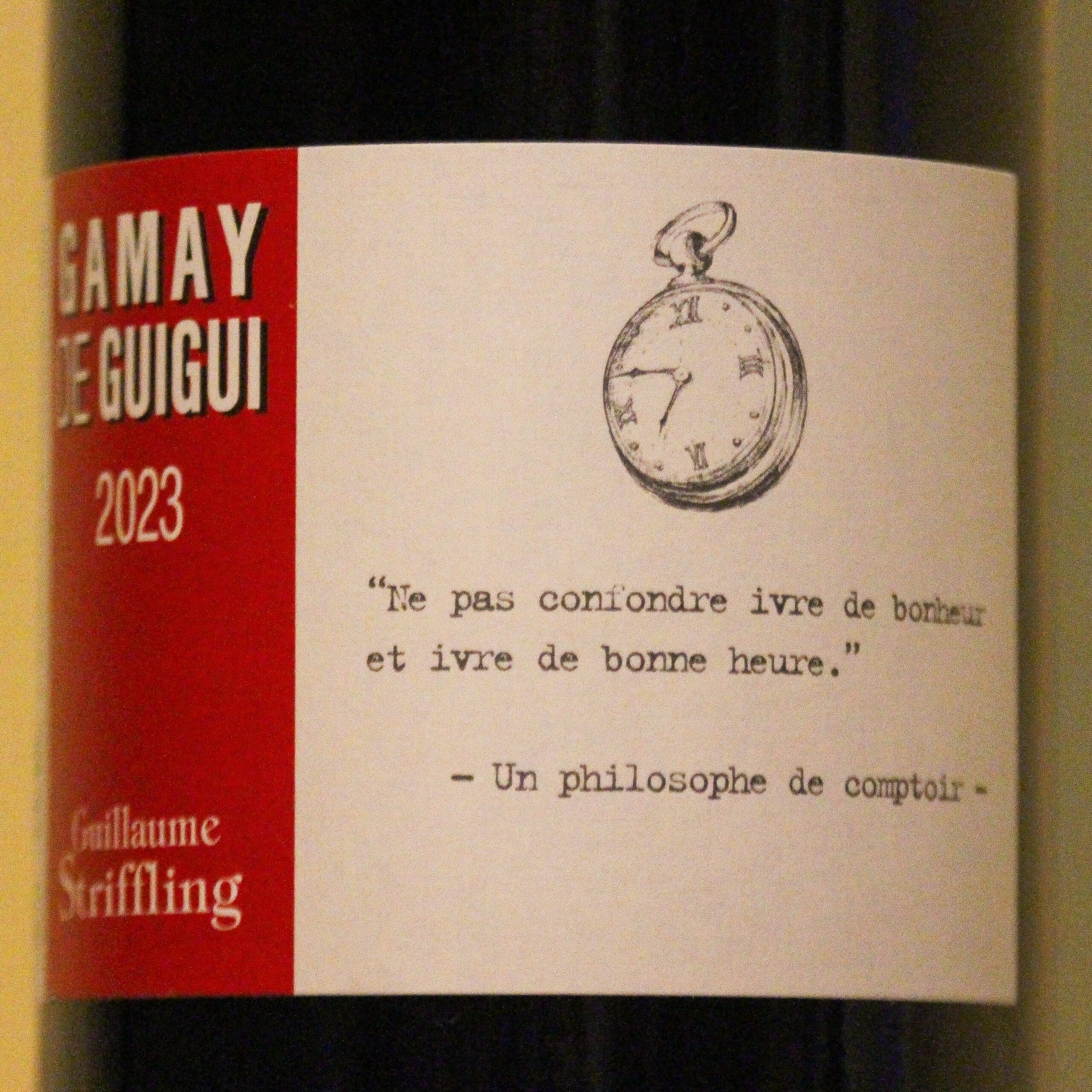

Après une fantaisie, quatre polonaises, une danse allemande et deux danses paysannes, Monica Leone et Michele Campanella continuent d’effeuiller la marguerite des genres abordés par Franz Schubert pour piano à quatre mains. Voici à présent le rondo, à travers l’opus 107 dit D.951, composé en 1828, donc à la fin de la vie du compositeur. La friction avec l’opus 138 dit D.608, qui conclura le disque et notre série de chroniques, composé, lui, en 1818, promet d’être captivante. C’est toujours sur un Steinway de 1892 qu’est abordé cet allegretto quasi andantino (un piano plus moderne colorera trois pièces ultérieurement). Le refrain est abordé avec

- la sérénité,

- la tranquillité mais aussi

- l’allant

requis. On goûte notamment

- la netteté des octaves du piano I,

- la douceur de l’accompagnement du piano II et

- la précision rythmique de l’énoncé

- (ornementation,

- triolets,

- quintolets,

- sextolets,

- rythme pointé…).

L’usage judicieux de la pédale de sustain assure une résonance qui n’est jamais floutage mais, au-delà du confort d’écoute,

- prolongement,

- accompagnement et, en quelque sorte,

- gestion du son,

lequel est autant pensé et pesé que posé.

- La variété des couplets,

- le recours au mode mineur, et

- les différenciations

- d’accents,

- de touchers et

- de phrasés,

pour partie écrits, pour partie propres aux interprètes, alimentent la richesse d’une partition qui paraît pourtant simple et benoîte si l’on l’entend au lieu de l’écouter.

- La complexification des échanges entre les deux musiciens,

- la sûreté du tempo et

- l’art de respirer de concert

permettent de savourer les embardées étonnantes que ménage la partition, notamment en matière de modulations,

- ici tuilées logiquement,

- çà fondues-enchaînées,

- là secouantes (le Fa à 5’48, pour préparer le Sol7 !).

Plus énergique, la partie en Ut ne se dépare point toutefois d’une élégance dont témoigne le dialogue entre les deux partenaires.

- L’instabilité tonale,

- le motorisme du piano II,

- le pétillement de notes répétées dans les registres aigus du piano, mais aussi

- le plaisir du refrain

alimentent l’intérêt de l’auditeur. Le rapprochement entre la main droite du piano II et la main gauche du piano primo concentre un temps la sonorité vers le médium, ajoutant une couleur à la palette jusqu’ici utilisée par Franz Schubert. Ce nonobstant, ici comme ailleurs,

- nulle affèterie mignarde,

- nulle agogique minaudante,

- nul stabylotage intempestif.

Triomphent

- l’écoute mutuelle des pianistes,

- une profonde intelligence de la partition, et

- un sens de la musicalité impressionnant (jusque dans le détail de la walking bass autour de 9’50, par exemple, avec la sélection des blue notes à faire sonner plus que les autres…)

Le lead confié au piano II pour le retour du Fa signale le louable souci de renouvellement du compositeur, par-delà la cyclicité propre à la forme du rondo. La coda associe

- la liberté de la presque cadence rubato,

- la netteté du finale commun, et

- la jubilation du point d’orgue avalant le son dans le temps long du silence.

Une proposition jamais spectaculaire, toujours délicate : de quoi mettre en appétit pour les 8 variations opus 35 qui concluent le premier disque et que nous évoquerons très prochainement !

Pour acheter le double disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter en intégralité et gracieusement, c’est par exemple là.

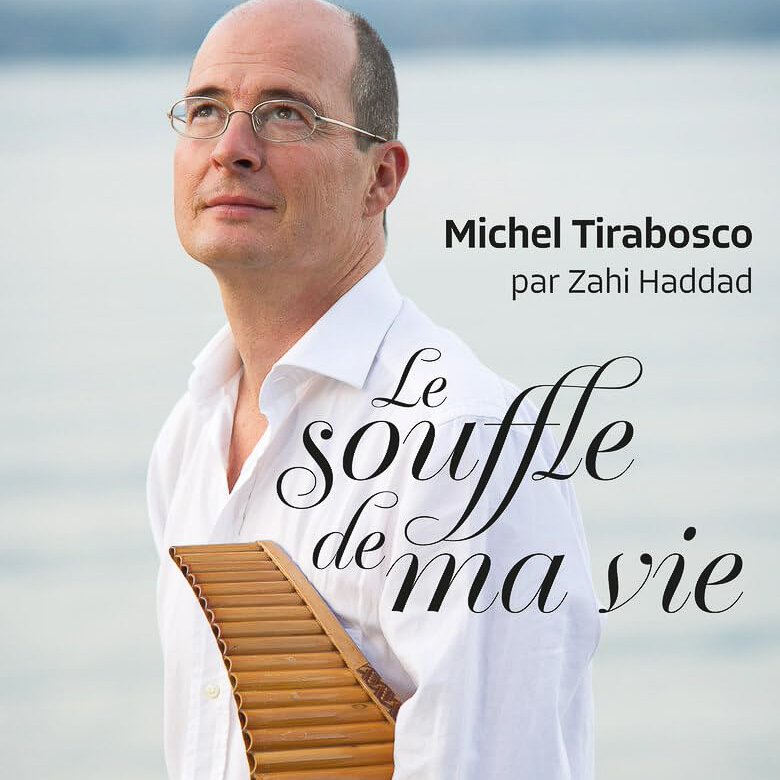

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)