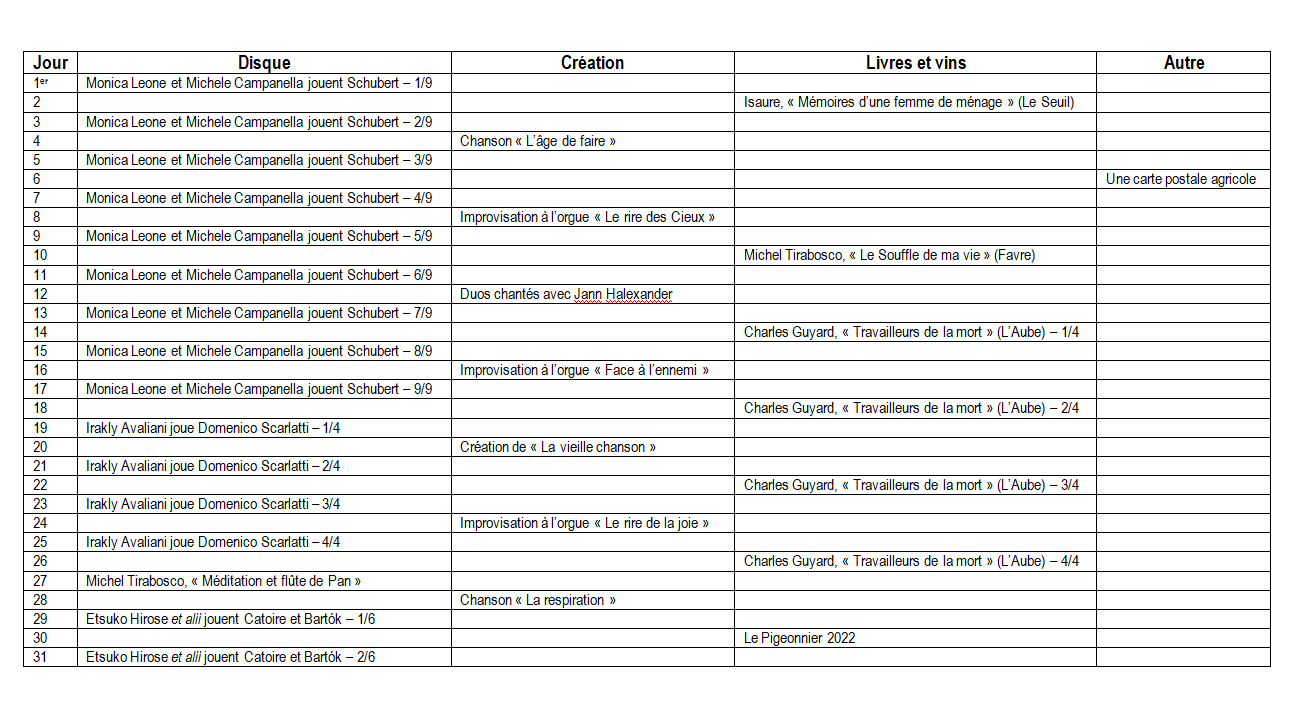

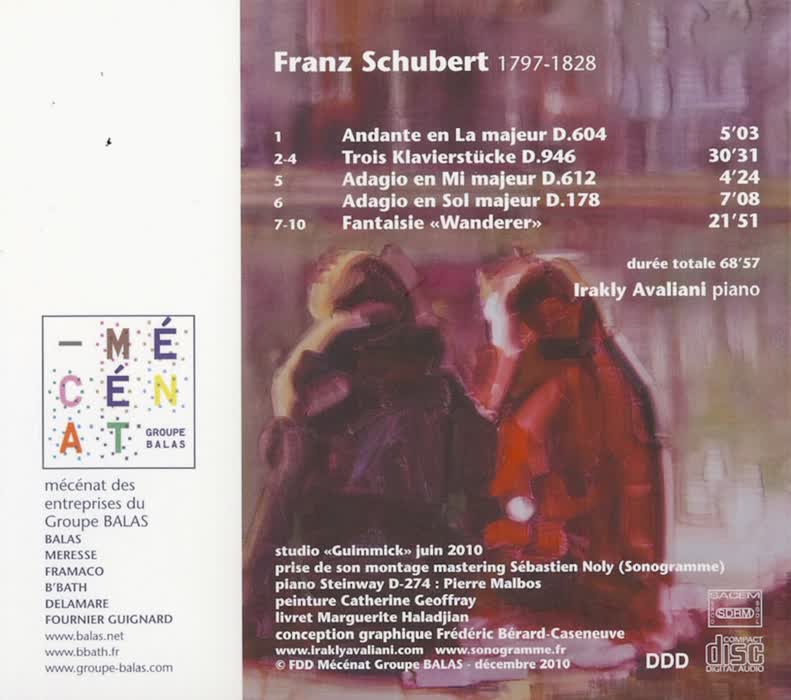

Contemporaine de l’écriture du grand duo D.812 (non choisi par les interprètes), les Huit variations sur un thème original op. 35, dites D.813, complètent le panel de formes piochées par Monica Leone et Michele Campanella dans l’œuvre pour piano à quatre mains de Franz Schubert : après

- une fantaisie,

- quatre polonaises,

- une danse allemande et ses petits légumes puis

- un rondo,

voici une démonstration de l’art de divaguer dans un cadre précis offerte par le compositeur. Le thème est manière de marche en La bémol tendant à mitan vers l’Ut mineur. Les interprètes ont le bon goût d’alléger l’aspect martial pour garder le plaisir

- de l’impulsion,

- du dialogue et

- de la variété des attaques.

La première variation frotte la logique binaire à la fantaisie des triolets essentiellement énoncés par le piano I.

- Notes répétées rythmées par le piano II,

- effets d’écho joliment nuancés et

- contrastes habilement synchronisés

donnent du charme à cette page. La deuxième variation confie le moteur à doubles croches au secondo piano.

- La tonicité du rythme pointé et des triples croches du piano I

- les échanges de rôles entre les musiciens, ainsi que

- des crescendi-decrescendi très progressifs

captent l’esgourde. La troisième variation, « un poco più lento », répartit clairement les tâches : au grave la pulsation des intervalles répétées, au médium et à l’aigu le rappel rythmico-mélodique du motif matriciel. On y goûte notamment

- la fraîcheur du balancement,

- l’acidulé du chromatisme, et

- la grâce toujours parfaite de l’exécution.

La quatrième variation, qui revient au tempo primo, ferait presque oublier que, comme certains sont tactiles, Franz Schubert est dactyle (il utilise souvent une cellule d’une note longue suivie de deux brèves). Monica Leone et Michele Campanella savent

- être carrés-carrés dans ces échanges de doubles croches,

- laisser une place minime donc juste pour l’agogique et la respiration, et

- aller leur chemin sans oublier de dialoguer donc de caler leurs intensités et leurs phrasés sur l’ensemble de la partition, non sur leur seule partie.

Dès lors, les tips du compositeur pour pimper ce solide quatre temps peuvent se déguster comme du citron sur une huitre fraîche : ainsi

- deux-en-deux gambadants,

- staccati bondissants,

- allègres appogiatures et

- extension des registres vers un suraigu tant aérien qu’éphémère

propulsent-ils cette section avec une efficacité singulière.

La cinquième variation s’effondre en la bémol mineur (tous les bémols sont de sortie pour l’occasion). Sur un thème dont l’incipit rappellera peut-être à certains le tube de la Septième symphonie de Ludwig van Beethoven, le piano primo se révèle très sage puisque la mélodie, seule ou octaviée, est à peine troublée par quelques ornements

- (mordants,

- appogiatures et

- trilles finales).

Le secondo piano, lui, se contente de barioler et d’égrener la basse en octave.

- La finesse des piani,

- la délicatesse du toucher, et

- la maîtrise qui permet d’être lent sans être pesant

ne manqueront pas de saisir l’auditeur. La sixième variation, un maestoso de retour en La bémol majeur, est le royaume des sextolets de doubles croches. Dans la première partie, les deux compères

- se rendent doubles pour doubles,

- se répondent et

- se rodomontadent, hé hé,

avec une feinte sérénité avant de laisser la dextre du piano I faire, tonique, la course en tête. La septième variation, « più lento » et officiellement « con sordini » (accessoire ici peu audible), s’ouvre par un premier segment à la fois

- solennel,

- chromatique et

- modulant (entre

- La bémol,

- fa mineur et

- Ut).

L’épisode, plus harmonique que mélodique, se présente comme

- un interlude,

- une suspension et

- une retenue

qui lâche brusquement pour laisser place sans transition à la huitième variation, un allegro moderato en 12/8. Les rôles,

- d’abord divisés,

- bientôt complémentaires,

- enfin inversés,

festonnent autour

- d’une pulsation,

- de sextolets de doubles croches souvent octaviées, et

- d’effets

- d’échos,

- de prolongements et

- de divisions

qui étoffent un tissu initial volontairement étique.

- Modulations énergisantes,

- gammes tonifiantes,

- légers ritendi permettant ensuite de lâcher la bride à des chevaux disciplinés

alimentent cette conclusion brillante d’une pièce qui sait animer un classicisme de bon aloi par d’indispensables

- surprises,

- trouvailles et

- astuces

admirablement serties dans le jeu

- précis,

- fin et

- toujours délicat

de Monica Leone et Michele Campanella. Ainsi se concluent les soixante-quatorze premières minutes du double disque. Bientôt débutera l’exploration des soixante-quatorze minutes suivantes !

Pour acheter le double disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter en intégralité et gracieusement, c’est par exemple là.

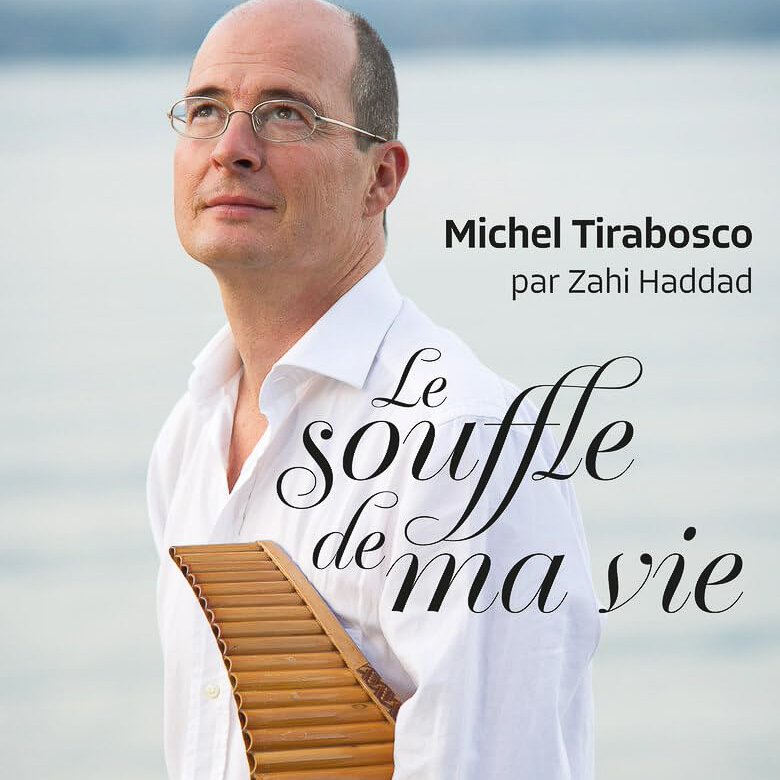

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)