Le contexte

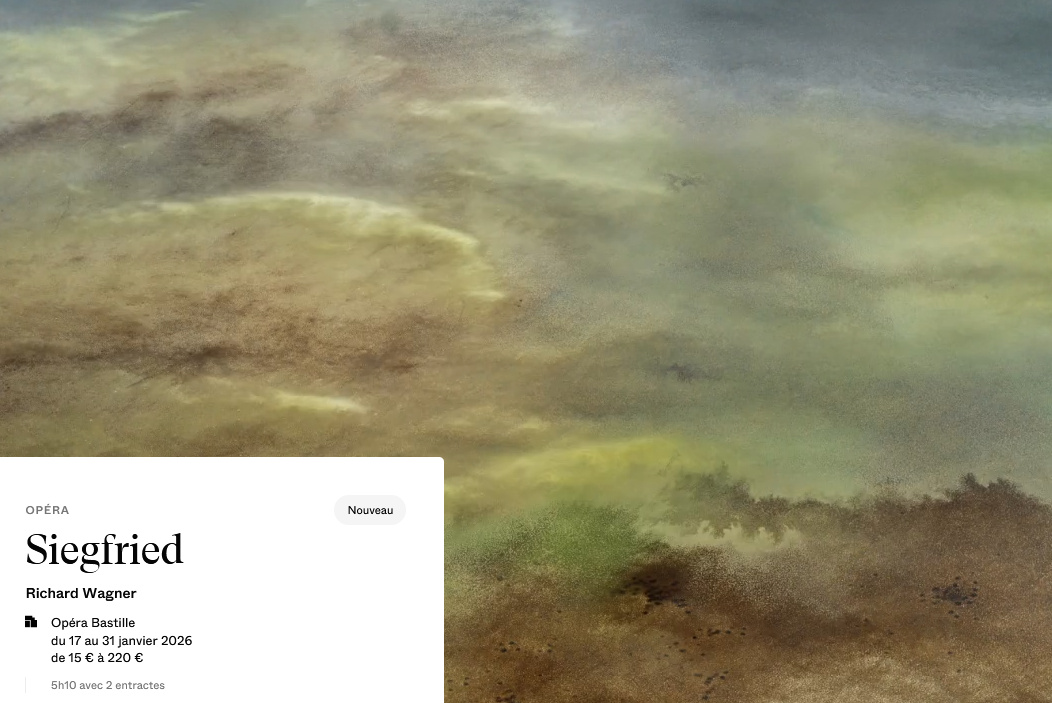

Ce n’était pas prévu, au contraire. Aller écouter donc voir Siegfried, si. Depuis le 2 mai 2025, même. Mais chroniquer l’opéra, non. Pour deux raisons. D’une part, depuis que j’ai vu l’horripilante Walkyrie, je cherchais le temps pour exprimer mon hénaurme dégoût devant le gâchis dramatique d’une mise en scène dégueulasse et mon étonnement devant la qualité du plateau vocal à l’aune de Bastille. Ne l’ayant pas trouvé avant l’épisode suivant du Ring de Richard Wagner, j’en ai conclu que mieux valait laisser ce souvenir de cochonnerie dans son petit coin. D’autre part, parce que, actant de mon retard de transcription, j’avais décidé d’assister – ce qui ne m’était pas arrivé depuis environ mille ans – à un spectacle sans

- carnet pour prendre des notes pendant le show de 5 h 10 dont 1 h 15 d’entracte profitable aux

- bars de l’Opéra,

- mondanités décomplexées du cocktail de l’Arop et

- vente de produits dérivés,

- stress de ne pas rendre raison d’un aspect que j’aurais jugé important de la représentation,

- nécessité de prendre un appareil photo envahissant pour un résultat médiocre.

Cool, donc.

Puis j’ai cru entrelire, et hop, les critiques de maints médias officiels époustouflés par la mise en scène de cet opéra auquel j’avais pourtant assisté avec une part de consternation ; et j’ai pensé qu’il était peut-être sain, à mon aune, d’admettre avoir intérieurement émis quelques réserves devant le bouzin. D’où ces quelques lignes.

L’opéra

Nous résumâmes l’histoire il y a presque treize ans ici. Oui, parce que nous ne naquîmes point dans un univers très opéramaniaque, donc nous apprenons en cheminant, et ce blog en témoigne.

En gros, Siegfried, petit-fils de Wotan, ex-dieu suprême, en a marre d’être élevé par un nain. Il forge donc lui-même son épée DeLuxe pour affronter Fafner, le dragon qui garde le trésor du Rhin, l’anneau qui donne la puissance et le heaume qui permet de se transformer en n’importe quoi (acte I). Tout le monde veut profiter du potentiel de ce surhomme.

- Wotan tente de circonvenir Mime ;

- Alberich, frère de Mime, n’est pas prêt à se faire lanlère car il pense toujours avoir sa chance ;

- Mime compte tuer Siegfried pour devenir puissant.

Siegfried tue le dragon et Mime, et part découvrir l’amour en conquérant une nana endormie sur un rocher entouré de flammes (acte II). Il atomise Wotan, perturbé par le fait qu’il n’a rien tiré d’Erda, la déesse qui sait tout et avec qui il a eu Brünnhilde, la fille du rocher. Le héros

- franchit les flammes sans une brûlure,

- délivre sa convoitée et, après vingt minutes de négociation franchement trop longues,

- la conquiert (acte III).

Le spectacle

Pour les maisons d’opéra, Richard Wagner est un oxymoron de démonstration. Ultracoûteux à monter, tant l’orchestre exigé est pléthorique et le niveau exigé des solistes hors pair (ici, la prod peut compter sur une « participation exceptionnelle de Bertrand Ferrier », mais pas le présent Bertrand Ferrier), c’est aussi le compositeur potentiellement le plus rentable du répertoire, tant il peut remplir les salles donc assurer de confortables à-côtés, en

- sponsoring,

- bebidas d’entracte et

- abonnements utilitaires.

Hélas, Richie souffre d’une réputation presque rigolote tant elle est conne : il aurait été le compositeur d’Adolf Hitler, notamment parce qu’il parlait

- d’origines,

- de grandeur et

- de mythes.

Genre, c’était le premier à. Bref, pour éviter l’accusation de faire l’éloge de la race aryenne tout en profitant de la manne wagnérienne, les maisons d’opéra rivalisent de malice pour contrebalancer la puissance de l’œuvre en la confiant aux nouveaux rois du genre, id sunt les metteurs en scène. Ceux-ci ont une mission précise : rabaisser le propos

- en le détournant,

- en envahissant le plateau de rien ou d’histoires n’ayant aucun rapport avec le récit wagnérien, ou

- en roulant dans la fange toute la pulsion transcendantale, frustrée mais omniprésente, qui est le ventricule battant de la tétralogie.

Dans la lignée des metteurs en scène chéris de Bastille, Calixto Bieito signe le troisième épisode d’une tétralogie qui, jusqu’à présent, a su être toujours consternante. Siegfried s’articule autour d’un décor phallique de Rebecca Ringst où des arbres à l’envers, certes joliment éclairés par Michael Bauer mais ressemblant parfois à des chou-fleurs géants,

- vont et viennent,

- rentrent et sortent,

- sillonnent et meurent

quand, au lieu de franchir les flammes, Siegfried finit par arracher la moquette censée représenter la pelouse (un cameo de Saint-Maclou ?), tu parles d’un orgasme. Au moment de forger l’épée qui cristallise toute la tétralogie, le héros n’est pas dans une forge, non : il frappe le seau dans lequel il s’est lavé avec une veste qu’il a mise en lambeaux. Peste.

Mime, son mentor raté, passe son temps à se camer en traînant une valise dont la fonction de doudou ne peut exciter que des psychanalystes en manque et assez cons pour ne pas se rendre compte qu’on se fout d’eux (et des autres spectateurs). L’oiseau, essentiel à l’intrigue, gueule (microphoné ?) avec talent au bout de la scène avant d’apparaître, muet, en tenue Jean-Paul Gaultier ou Galeries Lafayette, va-t’en ne pas comprendre. Wotan restaure (mal) sa lance brisée avec du gaffeur, mais que c’est beau, MAIS QUE C’EST BEAU, boudu, depuis la pyramide du Louvre, rien vu d’aussi émouvant.

Le face-à-face, stratégiquement magnifique, entre Wotan et Erda se réduit à un repas pourri (avec des verres mais sans bouteille, c’est dire) que sert la déesse pourtant censément endormie quelques instants auparavant, avant que la table ne devienne un outil consternant pour occuper Siegfried de cour à jardin. La récurrence d’un fauteuil en skaï – qui semble issu, au nom du recyclage sauvant la planète, du Roi Artus avec les inégalables Roberto Alagna et Sophie Koch – effare dans ce contexte.

L’accouchement à l’épée et sur un chariot d’une maman extraterrestre, aperçue en duo avec sa consœur depuis le début de la fête (deux mamans pour un enfant, ô modernité wagnérienne où un nain se prétend par ailleurs père et mère du héros), peut interroger le spectateur sur ce à quoi il est en train d’assister. On a évidemment joie de voir des tétons se contorsionner au début de l’acte III, même si le pourquoi du à quoi bon nous échappe, nonobstant l’aspect extraterrestre du wagnérisme qui, jusqu’à présent, nous avait il est vrai échappé. Au moment de conquérir sa belle, le futur mec de Brünnhilde, la fille préférée du dieu des dieux, pète des pains de glace avec une épée-pénis qu’il caresse, masturbation si joliment déconstruite, tant au niveau du pommeau que de la lame. Ensuite, il semble tourner un clip YouTube sur l’art peu maîtrisé de découper une double bâche plastique, avant de se rouler au sol en compagnie de sa belle bien en chair, le tout

- sur,

- parmi ou

- devant

des échafaudages.

J’ai pensé que ces quelques éléments, parmi tant d’autres que l’on aurait pu citer (ha ! ce masque du Cri illuminé pour représenter le dragon, ha !), devaient être précisés pour souligner à quel point, quand un critique ayant un peu trop siroté de bulles loue la mise en scène en copiant-collant le prêt-à-penser offert par la production, il se fout, juste, de la gueule de son lecteur comme le metteur en scène s’est bien réjoui d’emphysiquer les spectateurs venus jouir, les naïfs, d’un opéra de Wagner.

La musique

Face à cette insulte scénique, le spectateur n’a qu’une solution : s’accrocher au cœur de l’opéra, id est la musique. Si l’opéra souffre de nombreuses longueurs

- (rythme systématique du 3X3,

- pensums comme les trois questions réciproques de Mime et Wotan,

- durée excessive de la confrontation entre Siegfried et Brühnnhilde, par exemple),

la mise en scène est pour beaucoup dans l’épuisement qui peut guetter les auditeurs, fussent-ils ravis d’être là. Ce nonobstant, c’est un fait, le plateau vocal – longtemps le point faible de l’institution – surprend et séduit, une fois de plus, par sa qualité. Andreas Schager est un Siegfried en force. Il n’a pas, mais alors vraiment pas, le sens hors pair de l’incarnation qu’eut le presque néo-agent Torsten Kerl quand il baguenaudait dans un champ de cannabis, et il ne brille pas par son souci de musicalité. Pour autant, il ébaubit par

- sa constance (les quelques craquages de voix rassurent sur son humanité),

- sa présence et

- son assurance, essentielle au rôle.

Ce n’est pas beau, mais c’est impressionnant, ce qui est une qualité inhérente à Siegfried. En dépit de son costume-cravate signalant le niveau d’exigence daubé de l’entre-fesses d’un Ingo Krügler

- (quelle originalité !

- quelle pertinence !

- quel génie !),

Gerhard Siegel sidère en Mime. Il

- tient la distance,

- joue son personnage,

- chante et incarne à la fois.

Wotan undercover, Derek Welton scotche l’assistance par des interventions percutantes grâce à

- une voix toujours efficace,

- une aisance d’acteur évidente et

- un souci de jouer qui semble nourrir ses

- inflexions,

- intentions et

- changements de couleurs (entre

- autorité,

- doute et

- rodomontades).

Brian Mulligan ne dépare pas dans le bref et pas très poussé rôle d’Alberich, habilement belliqueux quoique limité par le livret ; et Mila Kares, malgré un masque grotesque fleurant le remix de Star Wars qu’il doit lever avant de chanter, émeut en Fafner borné mais lucide, avec la voix qui sied et la présence tellurique que nul ne peut contester. Côté rôles féminins,

- Ilanah Lobel-Torres chante à merveille l’oiseau de la forêt, même si son chant lointain nous parvient de façon peu naturelle et son apparition en Catherine Ringer de supermarché la réduit malgré elle à un produit tristement comique ;

- Marie-Nicole Lemieux manque éminemment de nature grave pour être une Erda bouleversante, mais comment estimer sa prestation tant elle est maltraitée par Calixto Bieito, entre les moments où elle est

- fracassée contre la table,

- étouffée par son partenaire au point de ne pas arriver à saisir le rebord et

- contrainte de rester face public alors qu’elle est censée avoir disparu, jouant autant que possible l’immobile et, à des occasions déplacées l’autiste enthousiaste pour la plus grande consternation des spectateurs ;

- en dépit d’un physique rondelet qui devrait lui valoir plus de prévenance de la part du metteur en scène, Tamara Wilson confirme son potentiel de Brünnhilde avec

- une émission claire,

- une puissance incontestable,

- une résistance patente même sur un rôle relativement court, et

- une tessiture parfaitement couverte.

Évidemment, pas un soliste français n’est à l’affiche, ce qui rappelle que l’Opéra de Paris devrait cesser d’être subventionné par l’État. Si la principale scène nationale n’est pas capable de mettre en valeur les artistes nationaux ou de leur donner de l’expérience, à quoi sert-elle ? À attirer des touristes, façon Cirque du soleil ? Dès lors, en quoi est-elle nationale ?

Côté instrumental, bien guidé par un Pablo Heras-Casado, que l’on avait connu moins convaincant, l’orchestre de l’Opéra brille. Certes, hormis le tuba le plus grave, les cuivres solistes fendent tous l’armure : le cor craque, la trompette dérape. Ce n’est pas la perfection, mais il y a de la prise de risque dans ces moments tant attendus, donc de l’humanité dans ces échecs.

- La cohérence du son,

- l’énergie qui sauve une œuvre trop longue, et

- une belle complémentarité des pupitres (les cordes sont souvent des soutiens mais brillent dans le troisième acte)

ravigotent et ragaillardissent l’auditeur endurant.

La conclusion

La première qualité de cette production est d’avoir réuni un plateau vocal de premier ordre, featuring d’Ilanah Lobel-Torres compris. La seconde qualité est d’avoir fini par créer une connexion entre le chef et l’orchestre que l’on n’avait pas sentie lors des épisodes précédents. Le reste est consternation devant la mise en scène. Elle semble cracher sur l’œuvre qui fait richement vivre les artisans invités. Ce faisant, elle les rémunère pour cracher sur les spectateurs. En essuyant les glaviots de ces nazes, eux continueront de penser que Wagner mérite mieux, hélas, que ces faiseurs bien introduits. Bien introduits, soit, mais jusqu’à quand ?