« Il n’y a point d’Art qui n’ait ses principes », annonce dom François Bedos de Celles en ouverture de la première partie de son monument. « Il n’est point d’Artiste qui ne doive connaître [les principes] de sa compétence. (…) Il est essentiel au Facteur d’Orgues d’en être instruit, pour ne pas risquer de travailler au hasard à la construction d’un instrument de si grande conséquence, et dont la dépense est toujours fort considérable. » 252 ans plus tard, une constante demeure – le coût, à la hauteur du monument. En revanche, le risque de travailler « au hasard » est fort réduit par la multiplicité des intervenants.

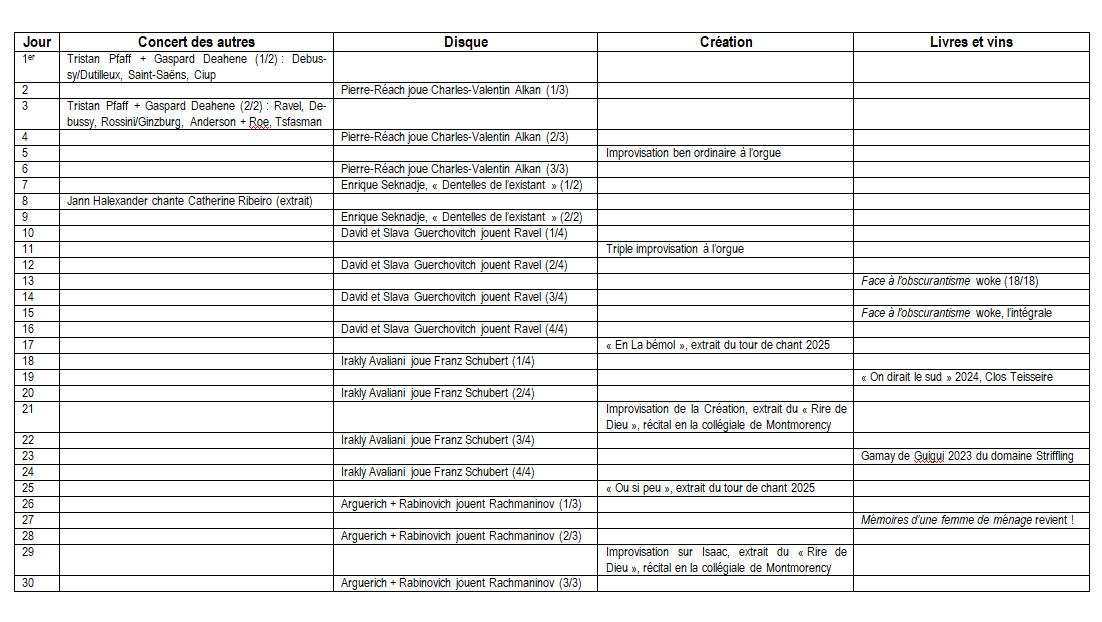

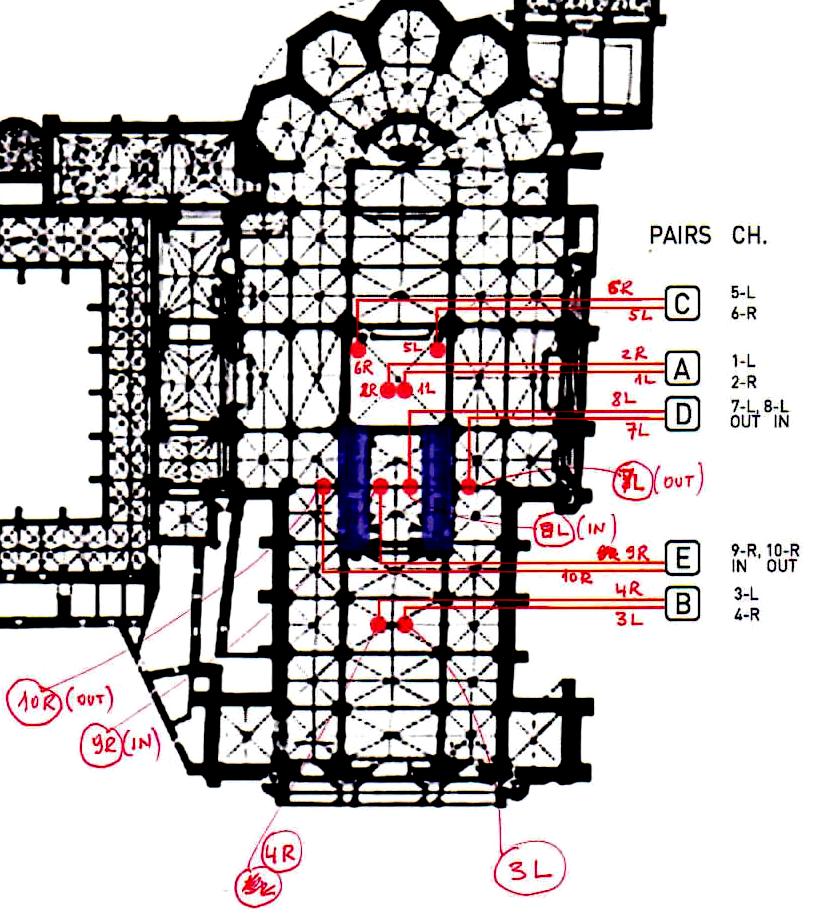

Témoin, le disque Augure ici chroniqué, portant mémoire de l’inauguration des grandes orgues de la cathédrale de León par el señor Juan Guiyú. Il constitue le troisième volet de notre saga « Jean Guillou chez Augure » et illustre la collectivisation du job de grrrand facteur en soulignant que le présent monstre à tuyaux est porté par des concepteurs multiples : outre les institutionnels et l’organiste – chanoine – maître de chapelle local, sont crédités…

- le fabricant (Philipp C.A. Klais) ;

- ses assistants à la conception technique (Stefan Hilgendorf), à l’installation (Norbert Wisnewski) et à l’harmonisation (Andreas Saage) ;

- Paco Chamorro pour « la configuration architecturale de l’instrument » ;

- et Jean Guillou himself pour « la conception générale et la composition » de la Bête qui sont, tient à stipuler le fabricant, « exclusivement celles de Jean Guillou ».

Le projet

Pour le concepteur, l’objectif de cet instrument est rien moins que d’« inspirer une nouvelle esthétique dans le vingt et unième siècle ». Du coup, le buffet s’éclate. Séparé des deux côtés du chœur, il articule en réalité huit façades de tuyaux dont la disposition et la composition reflètent les « dernières idées et les derniers concepts organistiques » de Jean Guillou, qui conclut : « Voici le résultat de toute mon expérience et mes recherches dans le domaine de la création musicale. » On sent que ça rigole pas : c’est technique, profond et personnel. Dans le monde de gros sous, de technicoss, de technocrates et d’artisans virtuoses qu’est celui, très fermé, des créations de grandes orgues, c’est plutôt allègre de constater que la subjectivité reste un critère structurant.

Pour le prouver, Jean Guillou inaugure lui-même son monstre en proposant un programme allant de Joan ou Juan, selon les sources, Cabanilles (1644-1712) à… Jean Guillou, tant il est vrai que, sur un grand instrument, « les problèmes d’esthétique n’existent plus, ce sont de faux problèmes » réservés à « ceux qui regardent en arrière ». Cela fait écho à sa profession de foi fougueuse, martelée derechef dans la quatrième édition de L’Orgue, souvenir et avenir (Symétrie, 2010, p. 165) : « Une œuvre de Bach jouée sur un Cavaillé-Coll demeure un événement musical, de même qu’une œuvre de César Franck, jouée sur un orgue classique ou néoclassique sera parfaitement acceptable. » (En clair, pour les non-spécialisss, jouer une pièce du dix-septième siècle sur un orgue postérieur de deux siècles, et vice et versa, c’est pas choquant, même si les purisss jugeront que ça s’fait pas.)

Par-delà les déclarations d’intention, il restait, le 21 septembre 2013, à valider ce credo par la musique.

Le concert (1) : variations et frissons

Le concert s’ouvre sur un « Tiento » du sixième ton de Joan Cabanilles. Les passionnés de précision s’offusqueront d’un titre vague (Cabanilles a dû écrire des palanquées de tiento du sixième ton, c’est un peu comme si on écrivait « Pièce en ré » de Johann Sebastian Bach), sans effacer le double intérêt de ce choix : hommage aux autochtones – c’est bien, même quand on est une vedette, de respecter les locaux – et, à travers les développements (la pièce pèse plus de 9′), explorer différents registres sans concentration de l’attention de l’auditeur – ils étaient plusieurs milliers ce soir-là – sur la virtuosité… en dépit de variantes en trio pour lesquelles l’interprète doit tricoter de la saucisse et du neurone.

Cette introduction parfaitement jouée permute vers le Nord avec le Prélude et fugue BWV 532 de Johann Sebastian Bach. On y apprécie un souci de quasi régularité qui n’a pas toujours été caractéristique de Jean Guillou, mais qui est indispensable pour faire chanter l’orgue dans un idiomatisme spécifique. Dans ce cadre respectueux du texte, on goûte mieux les petits tags graffités par le maître de Saint-Eustache de l’époque : le choix du détaché (fin du prélude avant la séquence à double pédale) et l’ivresse de la vitesse qui s’ensuit dans la fugue consécutive, où les moyens digitaux du musicien octogénaire doivent faire envie à plus d’un. Comme il est malin, il profite des parties à deux claviers pour faire entendre deux registrations proches mais distinctes, soulignant ainsi la pertinence de son choix de composition [pour les non-spécialisss, la composition désigne non la pièce que l’on joue mais la sélection des sons qui existent sur un orgue]. Les amateurs de musique élégante zapperont cette troisième plage. De facto, l’interprète ne musarde pas en chemin, et la prise de son si riche de Pablo Vega Otero, assisté de Victor Fuertes, n’empêche pas la bombarde de pédale de saturer le finale. En revanche, ceux qui pensent qu’une fugue ne doit pas être gnangnan mais permettre à l’artiste de virevolter avec gourmandise, bienvenue – le risque du live, ici supérieurement oublié, apportant un p’tit plusss que les passionnés de frisson apprécieront.

D’autant que cette piste est un tournant. Après ça, focusss sur le triple Guillou, en susss de l’organier et de l’interprète, rien que ça : le compositeur, le transcripteur et l’improvisateur.

Le concert (2) : la trinité Jean Guillou

le compositeur – le transcripteur – l’improvisateur

Ça re-commence par le Jean Guillou compositeur. Opportunément, Säya (9’) est l’œuvre la plus représentative du personnage : elle est le précipité d’éléments proximaux mais distincts. De même que Jean Guillou se revendique comme, simultanément, concepteur d’orgue, interprète et musicien protéiforme, de même Säya (jadis sous-titrée « ou l’oiseau bleu ») se présente comme la « paraphrase d’une improvisation » propulsée en Corée. C’est ce dont témoignait l’artiste en 1997, quand il batifolait sous l’ère Philips avec, déjà, son équipe des fidèles d’aujourd’hui, au premier rang desquels Jean-Claude Bénézech à la prise de son et le grantorganiss Vincent Crosnier et le caninophile Antoine Pietrini en co-assistants foufous du maître.

Selon une logique ABA [pour les non-jargonisants : on commence par un truc désigné comme A, on développe – ce que l’on appelle « B », on finit sur un truc qui ressemble au début A, d’où ABA], la pièce revendique sa filiation avec une mélodie folklorique de quatre notes dont « l’épure et la nudité incantatoire », je cite, ont incité – ha-ha (si je, cite, incite, bref) – le compositeur à la transformer puis à la libérer du poids tant des tuyaux grondants que de l’écriture savante afin de l’offrir, en écho, à la résonance des voûtes. Subséquemment, ce qui n’est pas rien, des festons de possibles semblent jauger les développements envisageables. Des à-plats sonores tentent de s’élever vers les aigus, tandis que, en contrepoint, des percussions qui ne font écho au thème liminaire que par des séries de quatre hauteurs parfois enchaînées.

Soyons stipulatoire : même si nous pétillons quand nous sont offerts – ben oui, privilège, on ne le nie pas – des disques aussi intéressants, pas question pour nous de prétendre que, en soi, Säya, dont nous avions pourtant acquis une version précédente, est une musique qui nous passionne, ni d’affirmer que les prouts de pédale (4’45 à 4’54 – pardon pour le lèse-majesté, mais la comparaison, avec la même œuvre interprétée à Saint-Eustache en 1997, pourtant – ou parce que – dans une prise de son très éthérée, n’est pas flatteuse pour l’instrument nouveau) nous stimule particulièrement : c’est joyeux de découvrir ce document et d’avoir la confiance d’Augure, mais le lèche-bottisme mensonger n’est pas notre came. Donc, non, malgré notre rêve de quarante et un ans de devenir fan, un jour, de n’importe qui vu que, soyons clairs, ça doit être aussi coûteux que cool, disons coolteux, nous n’arrivons pas encore à nous laisser fasciner par le Jean Guillou compositeur. Reste que le choix de cette pièce est fort pertinent dans le cadre d’une découverte d’un nouvel orgue. De fait, comment mieux apprécier les contrastes proposés, le spectre sonore parcouru et la spécificité des registrations sinon quand l’interprète joue sur l’orgue que l’organier a fomenté selon les goûts du compositeur (la saine trinité Guillou, en somme ) ?

S’ensuit le gros morceau mettant en valeur le Jean Guillou transcripteur et interprète. Les Tableaux d’une exposition de Modeste Mussorgski ont souvent inspiré les artistes, notre ami feu Yannick Daguerre compris. Jean Guillou s’astreint à en proposer une transcription afin d’orchestrer à l’orgue, sans complexe, cette pièce pour piano. On a sans doute beaucoup glosé sur cette trahison gourmande : reprises, transpositions octaviées, recolorisations (anches explosant sur deux temps accentués), réécriture, inventions… La liberté du remixeur séduit – sinon, on écoute l’original pour piano, et la question qui ne se pose pas a sa réponse. Comme de coutume, prétentieux et incapables de nous sous-maître au diktat du mètre, ou l’inverse, nous ne sommes pas emballé par chacun des changements de tempi, subits et subis lors de la réexposition du thème, par certains détachés (début plage 9) ou par les accents curieux (voir par ex. la piste 7) ; et, comme de coutume, ambivalent, nous nous réjouissons d’entendre les différents jeux (cromorne dans « Il vecchio Castello » aka « Le troubadour ») ou atmosphères (lourdeur réussie de « Bydlo »). L’œuvre, qui décline un même thème de façon contrastée, au fil des « promenades » qui aèrent et filrougent la suite (du verbe « je filrouge, tu filrouges, il ou elle filrouge, que je filrougeasse, etc.), paraît idéale pour passer en revue les quasi infinies combinaisons envisageables sur un gros instrument.

Vus sous cet angle, le plus important, le choix de l’œuvre et son « organisation » sont idéaux pour l’inauguration de ce type d’instruments, même si, contrairement à ce qu’affirmait l’interprète dans le livret de son disque Philips de 1999, les passages pianistiques comme « Le marché », avec un p’tit jeu de 2’, passent parfaitement avec des doigts déliés, sans nécessité de fantaisie spéciale – et le transcripteur le sent bien, qui ne joue pas au plus malin, sachant que Jean Guillou adore ces passages agités. Moins convaincantes sont les « Catacombes », où la pédale faussement sautillante et le tremblant qui va bien font cependant le job. La « Baba yaga » (plage 19), très transcrite (« il fallait enrichir le contrepoint », revendique l’adaptateur qui ajoute une pédale furieuse solennisant l’entrée de Kiev), est un plaisir ensorcelant. La pédale expressive, jusque-là peu utilisée comme pédale ouah-ouah, renforce les contrastes et éclaire de nouveaux aspects de l’orgue. Triomphe mérité, plus encore pour l’interprète que pour le transcripteur, non seulement pour les difficultés techniques surmontées (ce qui n’est déjà pas rien) mais surtout pour son souci de donner à entendre un large spectre justifiant l’investissement local fait dans l’instrument.

Le concert se conclut sur une improvisation virevoltant autour d’un thème très moche de Cristobál Halffter. Commencée sur une marche solennelle imposant un précieux contraste entre le rythme lourd de la pédale et le déséquilibre du thème, l’improvisation spatialise sa quête en ayant l’honnêteté de revenir régulièrement aux quatre notes liminaires, structurant l’écoute alors que l’improvisateur pourrait élucubrer dans son p’tit coin. Anches et jeux de détail aigus se mettent tour à tour en évidence avant que les tutti variés tentent de réduire ce babillage au silence. Las, après l’orage, les pépiements débordent la colère des éléments et s’envolent avant qu’une interrogation plus furieuse ne revienne menacer l’édifice. Ce dialogue entre piapiapias virtuoses et ires solennelles finit par accorder la victoire à un climat calme et à cette question finale qu’apprécie particulièrement l’improvisateur pour conclure, sec, la tension créée par la mise en musique de son talent.

La conclusion

Même si, dans le livret, on regrette l’absence d’une vue d’ensemble de l’instrument, il convient de saluer un disque plus que solide sur cinq plans :

- attention portée à l’objet (même si, en sus de sporadiques et inévitables coquilles, on s’étonne de la gestion des caps – notre côté éditeur qui critique les autres et ça lui semble normal alors que, bref) ;

- rendu sonore peut-être pas très spatialisé mais très propre en dépit de la complexité de la chose ;

- découverte d’un nouvel orgue hénaurme ;

- valorisation de l’instrument par un choix pertinent d’œuvres ;

- interprète en grande forme signant un live, étonnamment présenté comme non patché, qui mérite diffusion voire acquisition en cliquant ici (prix : 10 €).

Honnêtement, George, what else?

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)