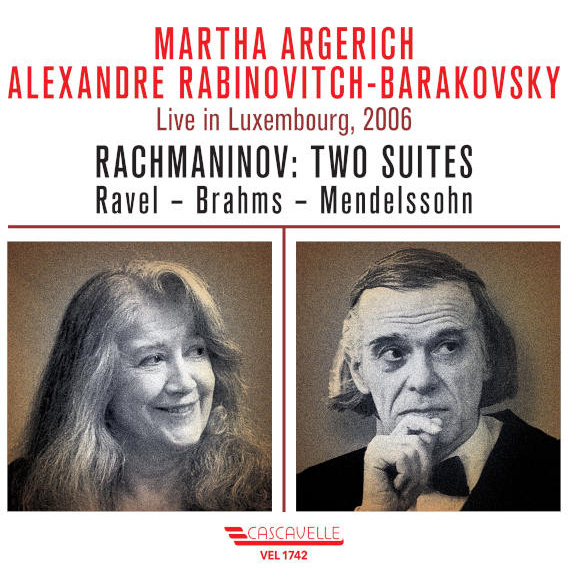

Ma mère l’Oye déploie bel et bien l’imaginaire de Maurice Ravel que revendiquent d’arpenter les frères Guerchovitch dans leur nouveau disque.

- D’abord, l’œuvre puise dans les mondes plus ou moins merveilleux des contes de Charles Perrault, terreau d’un imaginaire occidental.

- Ensuite, écrite pour piano à quatre mains, elle a déployé ses larges possibles dans de nombreux arrangements, dont la version pour piano à environ deux mains, réalisée par Jacques Charlot et validée par Maurice Ravel – qui saluera la mémoire de l’arrangeur au début du Tombeau de Couperin, une suite que jouait Slava Guerchovitch dans son précédent album (chroniques de l’interprétation à retrouver ici et là).

- Enfin, l’œuvre s’est développée au fil du temps, les « cinq pièces enfantines » liminaires étant encadrées par un prélude et une apothéose, comme si l’écriture ne pouvait saturer un imaginaire et était appelée à se développer même après le mot fin ou la dernière double barre. C’est évidemment la transcription de la partition du ballet, la plus riche, qui est ici jouée.

Comme l’humble troubadour demandant à la fin de son testament d’être enterré sur la plage de Sète, on pourrait ajouter un codicille : la transcription elle-même puise dans l’imaginaire puisque le prélude et le mouvement qui suit ne sont pas jouables par deux mimines, même par un virtuose réellement virtuose. Le miracle de leur exécution sur ce disque porte donc le nom assumé de re-recording.

C’est donc une transcription plus ou moins imaginaire pour piano solo qui ouvre la suite avec le prélude.

- Grand calme,

- répétitions plus ou moins rapprochées et

- tenues

construisent le suspense avant que le piano à trois mains n’ouvre grand le spectre des registres puis ne les referme. Sans presser ni masquer le rôle des silences, Slava Guerchovitch

- murmure des bribes,

- esquisse des silhouettes,

- fomente d’éphémères envolées.

Enchaînée attaca subito, la « Danse du rouet et scène » associe le redoutable tournoiement du rouet d’une vieille et le sautillement de la princesse Florine armée de sa corde.

- La dextérité des petites saucisses,

- la légèreté du toucher,

- l’étrangeté de cette version à trois mains et

- le swing des accents

captent l’oreille. Comme à son accoutumée, Slava Guerchovitch se refuse à tout contraste criard, notamment dans les nuances, préférant travailler une palette riche allant du piano au mezzo forte grand maximum. Autrement dit, il ne surjoue pas mais oblige l’auditeur à écouter. Même lorsque la princesse

- trébuche,

- percute le rouet et

- entre dans la « nuit séculaire »,

pas d’éclats de son, d’effets chocs ou de percussions fortissimo : rien que le texte comme distancié par un souci de musicalité passant au-delà du récit mentionné sur la partition.

Enchaînée itou, la « Pavane de la belle au bois dormant » en la renoue avec la transcription de la première version de Ma mère l’oye. Le pianiste installe « doucement » la princesse « dans le fauteuil de la vieille ». Le ballet funèbre s’achève quand, seigneurs et dames étant partis qui, parmi ces dames,

- se préparer une eau chaude avec des herbes dedans,

- rédiger un manuel ultraféministe tout en feignant de nettoyer quelque lèchefrites au cas où l’époux apparaîtrait ou une vieille commère viendrait lui demander ce qu’elle fabrique, ce qu’elle écrit et comment elle ose proférer des propos aussi révolutionnaires, ou

- rêvasser en contemplant la forêt avec l’espoir qu’un beau jeune homme ou, à défaut, un type un peu vieux mais, pfff, presque acceptable vienne la rejoindre parce que, la contemplation, c’est chiant,

qui, parmi ces messieurs,

- boire un apéro,

- faire un foot,

- lécher la pomme du seigneur local, voire

- les trois à la fois

(fallait pas échauffer notre imaginaire…), la vieille se révèle être la très mimi fée Bénigne. Elle va biser la princesse endormie et laisse la victime à la garde de deux « négrillons ». Si, à l’époque, on pouvait écrire ça sans offusquer Sandrine Rousseau puisqu’elle n’était pas encore de ce monde, hélas. Même en 1975, Charles Trenet étrennait sa chanson du négrillon lors d’un passage à l’Olympia, dans un temps plus proche de nous que celui de Bossuet. Donc, deux négrillons annoncent que vont être présentés « Les entretiens de la Belle et de la Bête ».

L’interlude

- fragmenté,

- contrasté et

- surprenant,

laisse se déployer l’imaginaire de l’auditeur et se dissout « très lentement » dans un « mouvement de valse ». L’interprète soigne ces interludes musicalement riches et nourrissant narrativement. Sous les doigts du musicien, la Belle se fait belle car, à ce niveau, la beauté est un travail sinon un métier. Slava Guerchovitch est dans son élément,

- ciselant un balancement,

- suggérant une ondulation soyeuse,

- déliant une ligne presque émoustillante.

L’arrivée de la Bête gâche cette ambiance.

- Gravité,

- stupeur et

- peur

saisissent les personnages et la musique. Puis les craintes se dissipent, et une modulation ramène un calme oscillant sur un rythme ternaire jusqu’au dévoilement disneyique de la Bête qui, ayant touché le cœur de la Belle en paraissant pitoyable, peut apparaître « plus beau que l’amour » et partir convoler avec la dame dans les arpèges aigus du piano. Les négrillons annoncent le conte suivant : celui du « Petit Poucet » qui, suspense oblige, fera l’objet d’une prochaine chronique. À suivre !

Pour écouter gracieusement le disque en intégralité, c’est ici.

Pour l’acquérir, c’est par exemple là.

Pour retrouver les chroniques autour du premier disque de Slava Guerchovitch, cliquer sur les hyperliens infra.

Johann Sebastian Bach

Maurice Ravel 1 et 2

Franz Liszt

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)