Michel Hostettler & more, « D’Alpes à lac », Harmonia Helvetica

Et si la Suisse était l’avenir de la musique du vingtième siècle ? C’est ce que laisse entendre ce disque captivant. Pourtant, tout en regrettant que la musique helvétique soit sous-évaluée « par ceux qui ne la connaissent pas », Jacques Tchamkerten, auteur du livret, décrit Michel Hostettler comme « l’un des trois compositeurs auxquels on doit la partition de la Fête des Vignerons de 1999 ». Certes, des sources locales nous confirment l’importance de l’événement, mais ce titre de gloire reste fort confiné aux frontières de la Confédération. Étrange, car le projet du disque, faire « découvrir des compositeurs suisses », n’est pas réservé aux seuls neutres de l’Europe et à ceux qui suivent déjà le travail de Harmonia Helvetica, association à but non lucratif qui promeut les compositeurs garantis de chez eux. Leur intrigante nouvelle production, endossée par Gallo, reprend un concert donné le 2 décembre 2017 (et peut-être quelques prises alternatives), en associant harpe, mezzo et piano ; et elle remplit sa promesse – faite aux incultes – de découvertes.

Le disque s’ouvre par deux petites pièces pour harpe de Michel Hostettler, « parrain » de la « manifestation » qui incluait le susdit concert. « Le lutin rêveur », écrit en ABA, alterne entre le sautillement dégingandé du personnage-titre et la liberté que favorise la jolie résonance de l’instrument de Marie-Luce Raposo-Challet, bien captée par le Studio ClamaSon. « La petite danseuse » arabesque, ploum, à souhait. Écriture programmatique, belles harmonies, bonne exploitation des spécificités de la harpe : c’est charmant. Dommage que l’envie d’offrir un panorama large de compositeurs – aucune femme dans le lot, mais on sait combien les compositrices « du sexe » captivent les mêmes fomenteurs, en un mot, de disques, d’où l’ironie supposée de la remarque – réduise autant la part du septuagénaire à ces préludes anecdotiques. Cependant, on le retrouve pour un remix arménien du répertoire de Komitas, permettant à la mezzo de se faufiler dans le concert via le « Chant de la perdrix », dit « Kakvi yerk », après la section pour harpe seule. Si c’est joli à souhait, avouons que l’on peine à comprendre l’intérêt de cet intermède dans un disque centré sur la production helvétique.

Julien-François Zbinden, jazzman né en 1917, voit incarnées trois Esquisses japonaises à la harpe. L’instrument est utilisé tant en monodie qu’en arpèges brusques, octaves, accords, harmoniques. L’apparente instabilité rythmique renforce l’intérêt de l’écoute suscité par la variété de climats et de sonorités… malgré un petit bruit que l’on eût pu gommer en fin de bande (4’44 : c’est pour laisser croire que ce qui est critiqué ici est toujours écouté de bout en bout avec la plus rigoureuse attention). La Deuxième esquisse ravit par un balancement élégant qui ne manque pourtant pas de personnalité et de vie – dilatations et accélérations, crescendi et suspensions animent la partition. Les mêmes outils instrumentaux sont utilisés dans un désordre organisé qui n’oublie pas de rappeler le thème liminaire en fin de bal. Plus solennelle s’annonce la Troisième esquisse, avant que, à nouveau, un swing dégingandé ne suggère un ternaire parfois contesté par des gling-gling-glings, des passages librement mesurés, des respirations (3’30) ou des breaks (1’50) suspendant le tempo normal. Par l’intensité de son interprétation, la harpiste rend raison de la vitalité et de l’émotivité de la pièce, dont témoigne la coda en suspens.

Gustave Doret (1866-1943) fut lui aussi adoubé par la Fête des vignerons et « connu comme l’un des bardes de la Romandie » bien que, dans l’Hexagone, on le voie parfois comme le chef qui créa le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy. Sur un poème de Charles Baudelaire, « Recueillement » s’ouvre sur une note fort moche accompagnant la difficile synérèse « sois sage », sans doute signe d’un authentique enregistrement en direct, comme, par ex., piste 8 à 0’22 ou piste 26, 2’04 – oui ben voilà, on veut toujours laisser imaginer que l’on écoute sottement quoique hyperprécisément, ou l’inverse, pour ce que ça change. Le compositeur exploite les arpèges d’une harmonisation sérieuse qui habille joliment une mélodie invitant plus volontiers les aigus et médiums que les graves de la mezzo.

Plus que sur les rares imperfections du direct (synchronisation sporadiquement imparfaite, accord du piano sonnant étrange çà et là), on retient la découverte d’un mélodiste dont la « Chanson du petit homme » donne un aspect plus guilleret alors même que le texte de René Morax stipule : « Le pauvre petit homme, il faudrait qu’on lui donne une miette de pain. » En tant qu’inculte, on pense à feu Calvin Russell et au « little man » qui cherchait « an eating place in town »… sauf que là, « you don’t get bread with a one meat ball ». Absolument, citer Calvin ici était improbable, mais bref, bref, bref. Le troisième et dernier lied, sur un texte de Pierre Quillard, permet à Catherine Pillonel Bacchetta, enseignante au conservatoire de Lausanne, de signaler qu’elle n’est pas « un mendiant de l’amour ». La solennité sobre de l’accompagnement, sa capacité à mimer simplement la mer et l’effort d’intensité de la mezzo soulèvent l’intérêt, même si l’on ne peut prétendre avoir tout compris (piste 9, 2’08). De la jolie musique, assurément.

Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950) se glisse dans la set-list grâce à ses six Skizzen op. 10 pour piano. La virtuosité légère d’Adalberto Mario Riva est parfaite pour faire sautiller « Kobolde ». « Träumerei » laisse rêvasser le piano en suspendant l’émotion après l’avoir esquissée. « Schmetterlinge » fait danser les papillons avec la légèreté et la quasi irrégularité qui va bien. La « Sérénade » voit son motif liminaire circuler de la main gauche à la main droite et vampiriser la pièce avec un sens du développement concis qui séduit. Le « Canon » associe un motif descendant à un segment plus élégiaque qui peine à ne pas dégringoler tristement à son tour… avant d’être sauvé par un accord majeur à la toute fin. Le « Capriccio » ne manque certes pas d’allant, avec ce souci du compositeur de ne certes pas cantonner la main gauche au rôle de ploum-ploumeuse. C’est fort intéressant et tout aussi bien enlevé par un interprète à son affaire.

Les trois lieder d’Othmar Schoeck (1886-1957) pâtiront, pour les non-germanophones, de l’absence de texte – alors que, en réduisant telle biographie d’artiste aisément trouvable sur le Net, l’on eût mieux contribué à une écoute un peu plus informée. Belles écritures, néanmoins, et choix pertinemment contrastés, tant dans l’esprit que dans les registres (graves, pas aisés à dégainer, d’« Abendwolken »), effets sciemment inesthétiques (vibratos lyriques, quasi Sprechgesang et graves à effet du riche « Die drei Zigeuner », 1’46). Tel raclement (piste 8, 0’15) rappelle la fragilité des voix, même maîtrisées… quand elles ne sont pas protégées par de multiples séances studio ! Il y aurait quelque sottise à voir dans ces scories sporadiques un défaut rédhibitoire tant ce catalogue ne manque ni de variété, ni de charmes, ni d’engagement, ni d’intérêt général – mais il y aurait aussi quelque malhonnêteté à ne point mentionner aux lecteurs la possibilité de sursauts.

Prenant la suite de cette belle sélection, les feuillets d’album (Albumblätter, op. 34, 1878) de Hans Huber (1852-1921) bénéficient du jeu sensible d’Adalberto Maria Riva en dépit d’un piano qui, à en croire notre système de restitution, peine à rendre toutes les nuances de toucher de l’instrumentiste. L’Andante est ravissant, ce qui est tout sauf une insulte. L’Assai lento, connoté marche funèbre et plus longue pièce du lot, de loin, oscille entre un thème macabre et une main droite qui tente régulièrement de s’échapper de la noire fatalité portée par la senestre. L’Allegro impetuoso est moins impétueux que tiraillé entre une capacité d’emportement et un savoir-vivre contenant l’émotion dans les limites du raisonnable. Le Moderato, joue sur le contraste entre aigus et graves que la main gauche arbitre dans les médiums, entre deux grondements profonds. Le Presto, qui nous donne l’occasion de préciser notre critique contre le piano (le si bémol qui ouvre la pièce et la martèle : voilà un exemple de note qui, dans notre casque, sonne de façon vilaine), termine ce parcours moins sur la virtuosité extravertie subodorée par le tempo que sur la capacité de l’artiste à saisir, en une minute, l’émotion soudaine ici exprimée. Voilà donc une musique fort bien écrite pour l’instrument, savamment maîtrisée et parfaitement introduite ici pour donner envie d’en connaître davantage sur les compositions de ce Suisse.

Afin de finir sur un duo piano – voix, le disque enchaîne avec deux pièces de Rudolf Ganz (1877-1972, comme chacun sait), ses Klavierstücke opus 14 pour piano. Les « Jeux de vagues » (bah, faute de VF, j’ai décidé de m’inventer ma traduction) ouvrent cette danse. C’est quasi chopinien en plus moderne : un ravissement, rendu avec élégance et justesse par le pianiste. Le menuet, virtuose et facétieux, s’articule en plusieurs temps. Après un premier tiers insouciant, une partie mineure rassemble quelques nuages sur un continuum d’accords menaçants. Le retour de l’insouciance majeure ponctuée de virulence et de fusées rejette cette tentation de la noirceur sans pour autant sombrer dans la joie extravertie. Encore une très belle découverte jouée avec facilité technique et sensibilité musicale.

L’affaire se termine avec le retour de Julien-François Zbinden, associé aux textes de Henri Naef. Cette suite intitulée Détresse en Paradis (1946) était, à l’origine, destinée au ténor du mythique Hugues Cuénod, qui créa la pièce avec le compositeur au piano. « Eden » traduit, par la virulence de l’accompagnement et le spectre large de la mezzo, entre furie et narratrice, ce moment où « Jéhovah prescrivait l’ignorance ». Précisons, malgré notre gourmandise et nos applaudissements initiaux, que la prise de son, comme pour les précédentes interventions de Catherine Pillonel Bacchetta, peine

- à restituer le texte,

- à créer une unité entre voix et piano, et

- à ne pas donner une impression de saturation lors des fortissimi vocaux.

« Notre-Dame des Sept Douleurs » réserve le texte aux amateurs de siruposité, et hop, du genre : « La Vierge est là, contre le mur, tandis que meurent entre ses mains les colchiques mélancoliques. » C’est ni bien, ni mal, mais c’est comme la harissa : faut aimer. Reste une très, très belle musique, riche et valorisée par l’accompagnement sensible d’Adalberto Maria Riva. La supplication inquiète de « Sire… » rêve de la « paix profonde » qui est censée nous habiter à l’heure de la mort. Cette longue plainte quasi fauréenne hésite entre la prière et la barcarolle – le compositeur mérite décidément tous les éloges. Le « Sourire » exprime l’espoir du suppliant d’être accueilli, lui-même, auprès du Seigneur, « les bras chargés de ceux que j’aime ». Avec son style et sa technique, Catherine Pillonel Bacchetta met beaucoup de sensibilité dans cette supplique ante mortem.

En conclusion, voilà un disque captivant tant il révèle, par-delà les supposées scories propres à un projet plus volontariste que largement financé, des compositeurs méconnus dont les pièces choisies laissent entendre une musique vingtièmiste plus que digne d’intérêt et d’enthousiasme. En dépit d’un titre destiné aux initiés, on note de l’ambition, des pièces palpitantes et une évident richesse musicale : un catalogue qui appelle des approfondissements et, d’ores et déjà, moult auditeurs curieux.

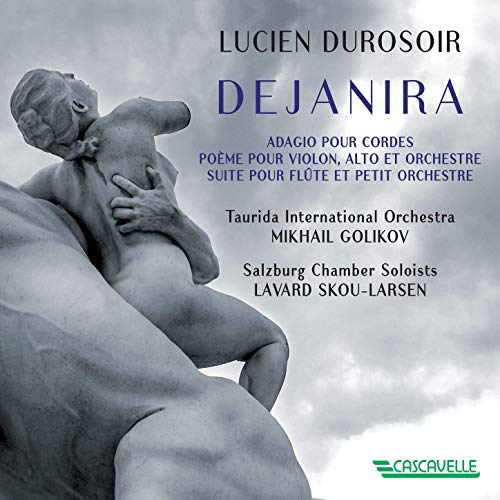

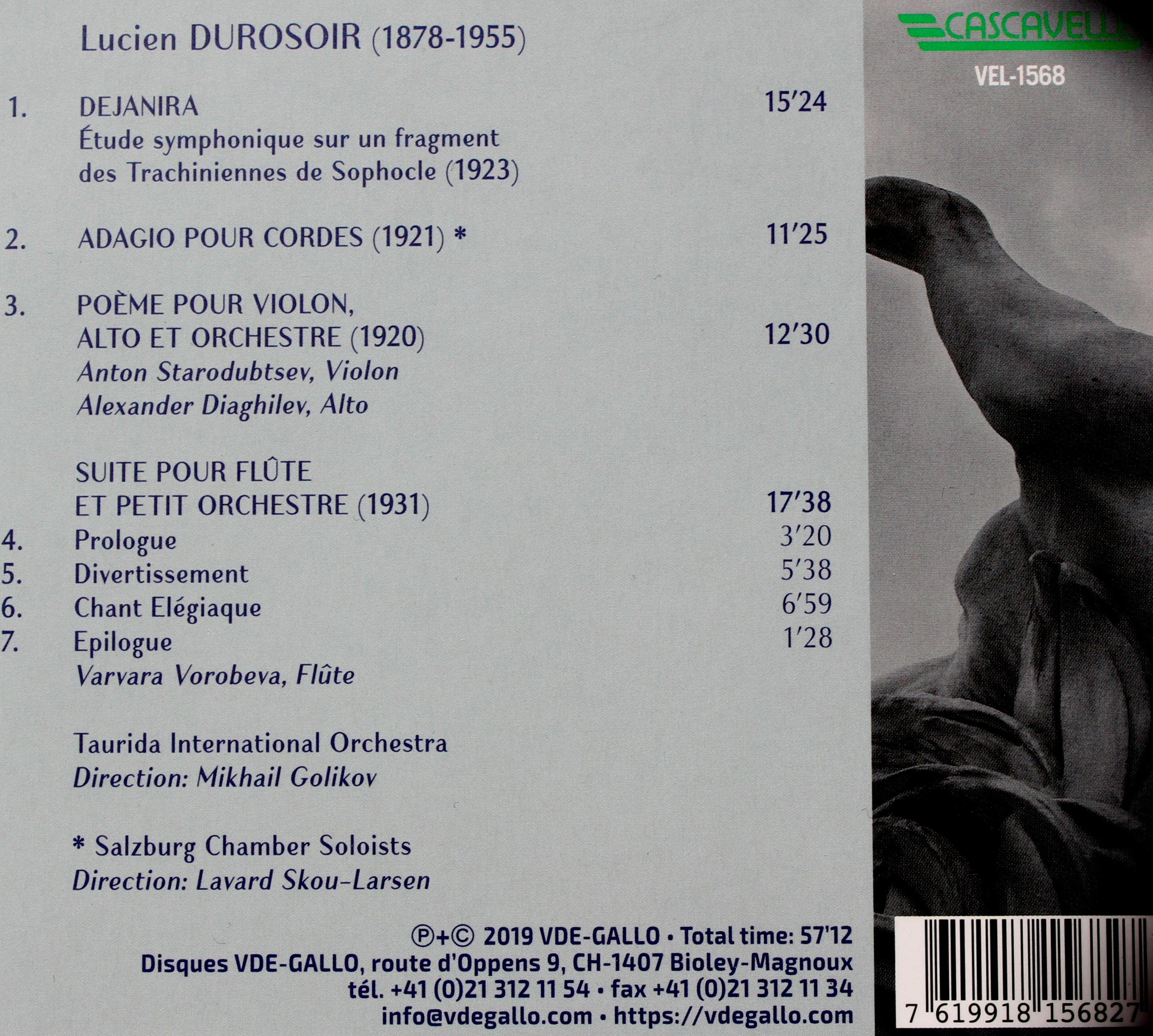

Lucien Durosoir, « Dejanira » et plus, Cascavelle

Il a été violoniste à la fois virtuose et incapable de se plier aux fourches caudines du CNSM ; il a adoré sa mère, fondé un ensemble de cordes dans les tranchées de la Grande guerre, et composé bon nombre de pièces que sa famille s’escrime à faire jouer depuis sa mort à 77 ans pile poil, en 1955 : Lucien Durosoir continue d’être ce compositeur inconnu qu’il est intrigant de découvrir. Cascavelle propose une compilation de quatre opus enregistrés en 2017 et 2018. En voici quelques aspects.

1.

Dejanira

Violée par un centaure, assassine de son cheum, suicidée par pendaison : la vie cauchemardesque de Déjanire ne respire pas la petite pâquerette qui frémit dans le sous-bois printanier. C’est pourtant autour de ce personnage des Trachiniennes de Sophocle que Lucien Durosoir va broder, en 1923, l’étude symphonique placée en ouverture de ce florilège.

Dès le lamento originel, l’orchestre est d’abord traité en bloc dont çà et là émergent quelques vents. L’écriture, touffue, est soutenue par des percussions sporadiques… et orientée par une prise de son compacte, signée Sergey Sokolov. Défiant la torpeur apparente de cet espace en réalité grouillant, une fanfare secoue par moments le corps des cordes. Le Taurida International Orchestra, placé sous la direction de Mikhail Golikov, tâche alors de de remplir une triple mission :

- donner cohérence au propos paradoxalement solide et décousu,

- rendre la profusion des notes sans la dissoudre dans le brouhaha des ébats instrumentaux, et

- dessiner les lignes de perspective nécessaires pour guider l’auditeur, à l’aide de certains pupitres ou de crescendi bien réalisés, dans ce brouillard dense.

Dejanira ne s’entend pas, elle s’écoute, ce qui est plus intéressant. Comme pour contribuer à une narration hypothétique, quelques ruptures zèbrent la partition, vite cautérisées par le collectif orchestral en dépit de vaines tentatives de leadership. Le dialogue entre les pupitres est abrasé par quelques réplications de motifs promptes à s’évanouir. Le compositeur paraît avoir souhaité traiter l’orchestre comme un organisme clos sur lui-même, presque enfermé. Aussi ses soubresauts grognons ressemblent-ils autant à une forme de vie, avec ses diastoles et systoles, qu’à une anticipation des tragédies – celle de Déjanire comme celle de notre finitude, dont les accents et la rigueur sombre de l’orchestre aideront sceptiques et optimistes à éprouver l’imminence. Avivant l’intérêt, le dernier tiers de l’œuvre ne néglige pas les charmes de l’accélération du tempo ni ceux de la variation de timbres (clarinette, cordes, flûtes, cuivres, hautbois, cor anglais), comme si la course vers l’abîme était plus savoureuse – breaks relançant le discours – ou plus apaisante – tapis de cordes colorés par le cor aigu au finale – que la certitude résignée de notre mort.

2.

Adagio pour cordes

La deuxième pièce, gravée par les Solistes de chambre de Salzbourg sous la direction de Lavard Skou-Larsen et les micros de Moritz Bergfeld, ne siéra point davantage aux amateurs de youplaboum. La gravité de la contrebasse ouvre un cortège aux relents funèbres. Le même pupitre est bientôt renvoyé à ses pizzicati et à ses tenues puissants, glas tristes habillant la mélopée du violoncelle commentée par les cordes plus aiguës. Violons et altos s’emparent du deuxième tiers avant d’être rejoints par leurs collègue graves. Des lignes brisées se font écho sans vraiment se répondre.

Le discours est si ensuqué dans sa mélancolie qu’il ne saurait être question de mélodie. La déploration guide les notes qui frottent volontiers, évoquant avec une nonchalance lasse une harmonie parfois susceptible d’évoquer Chostakovitch. Ici, ni les suraigus, ni l’ultragrave n’offrent de point de fuite au compositeur. Le bref Allegretto « non troppo » se dissout vite dans la gravité alanguie du propos, poursuivie jusqu’à la mort. En somme, cette musique exigeante refuse la séduction immédiate, préférant imprégner l’auditeur par un ressassement triste dont le creusement orchestral ne manque pas de profondeur.

3.

Poème pour violon, alto et orchestre

Adapté d’une version de chambre, ce Poème s’ouvre sur une ondulation générale, presque griegienne version ouverture de la Première suite de Peer Gynt. Incapables de dialoguer entre eux, les pupitres et les solistes vont se faire écho, formant une rumeur décousue à force d’être déformée et ressassée. L’impression de confusion se juxtapose joliment avec l’élégante sérénité qui habille la partition. Pourtant, les trompettes, intervenant sur un tremblement de cordes, semblent proches de fracasser cette quiétude piapiatante. Les cordes remettent l’orchestre sur ses rails initiaux ; la confusion revient, en alternance avec des tentatives d’envolées lyriques vite diffractées. Le discours est alors charpenté par :

- des motifs récurrents, circulant de pupitres en pupitres ;

- des unissons aux cordes, tuttistes ou solistes ;

- et les ondulations de la flûte.

Il réussit ainsi le tour de force qui consiste à associer une profusion aux apparences indisciplinées et une certaine lisibilité, que le groove quasi perpétuel des contrebasses contribue à rendre intrigant. Le dernier tiers, clairement marqué par un break orchestral, libère l’alto d’Alexander Diaghilev qui semble sourdiné, tadaaam, et se pare ainsi d’une sonorité étonnamment proche du saxophone (8’26). Le rejoint le violon d’Anton Starodubtsev, vibrant et émotif à défaut d’être toujours d’une justesse immaculée (8’34). Des effets d’écho animent les commentaires orchestraux, ponctués par les pizz des contrebasses et le grondement des timbales. La stabilité harmonique signale la coda où s’épanouit la péroraison les deux solistes jusqu’à l’accord qui clôt la pièce la plus immédiatement séduisante du disque… à ce stade.

4.

Suite pour flûte et petit orchestre

Œuvre testamentaire ? En tout cas, « dernière œuvre pour orchestre » stipule Georgie Durosoir. Le Prologue, d’abord guidé par la clarinette basse, paraît s’éveiller sous la battue du chef, jusqu’à lentrée en scène de la soliste Varvara Vorobeva. L’indifférence de l’orchestre à son encontre crée de séduisants décalages, que nourrit une grande liberté rythmique et que prolongent des échos entre vents. La flûte mâchonne sans cesse son motif-phare, clairement décalqué du Syrinx de Claude Debussy. Avec l’orchestre, la soliste tombe d’accord pour ne pas être d’accord – un accord scelle cette communauté de vue, ouvrant la voie au Divertissement.

Ce deuxième mouvement détonne dans le présent florilège car il sautille, virevolte et voit d’abord un orchestre accompagnant la soliste sans volonté d’imposer son propre propos. Pour autant, le discours se trouble bientôt : les trompettes cristallisent cette inquiétude sous-jacente. La flûte reprend alors, plus paisible, ses ébats trillés (sur le volet, bien sûr). Néanmoins, l’énergie contradictoire de l’orchestre cuivré refait surface. Les envolées et baguenaudages de la flûte subvertissent ces à-coups via une coda échevelée jusqu’au sursuraigu.

Le Chant élégiaque, plus long mouvement de cette petite suite, s’ouvre sur une trompette soliste dialoguant avec l’orchestre. Pas impressionnée, la flûte lui répond, tandis que des solistes s’en mêlent. Sans doute la prise de son manque-t-elle d’un soupçon d’équité pour rendre raison de l’écriture orchestrale de Lucien Durosoir dans sa globalité, certains pupitres paraissant momentanément survalorisés, ce qui nuit à l’équilibre. Cette tentative de surligner les échanges ne rend pas service à un compositeur roué… qui est aussi, viscéralement, violoniste, ainsi que le trahit joyeusement son souci de jouer sur maintes sortes d’attaques coll’arco.

Une belle émotion sourd de ces échanges entre tuttistes et soliste, débaroulant sur le bref et curieux Épilogue, dont l’ouverture sollicite grandement les trompettes. Puis la flûte reprend la barre sous le regard rythmé des contrebasses. La répétition du schéma signale l’arrivée de la coda brusquement apaisée… autant que cet oxymoron puisse prétendre avoir quelque sens.

En conclusion, un disque-découverte qui exige de l’auditeur une attention attentive, seule susceptible d’exciter l’oreille à percevoir l’ambition de cette proposition dont la richesse dépasse la simple distraction. Sans doute le signe d’une œuvre qui vaut réécoute – on a connu pire projet.

Pour écouter l’intégralité du disque, c’est ici.

Pour acheter les titres un par un, c’est là.

Pour acheter le disque, pas de références sur Fnac, Amazon ou çà, alors je sais pas.

Le « Projet 44 » tend sa sébile

Le projet « 44 », c’est :

- 8 ans de bourlingue de scènes en bistros, et réciproquement ;

- + de 100 concerts avec piano ou guitare à fredonner des chansons maison avec du texte dedans (et de la musique aussi) ;

- + de 200 chansons fredonnées en solo ou en trio, en « vedette » ou en partageant la scène avec Bernard Joyet, Francesca Solleville, Jean Dubois, Claudio Zaretti, Barthélémy Saurel, Jann Halexander, Michel Bühler ;

- 1 proposition du label Lalouline pour enregistrer 44 chansons avec du texte dedans (et de la musique).

Le projet « 44 » consiste à :

- enregistrer 4 albums de 11 chansons en 5 jours dans un studio idoine, devant les micros d’un ingé son spécialisé dans la chanson ;

- proposer ces albums en streaming par l’intermédiaire du label Lalouline ;

- réaliser un bel objet-disque avec livret de 24 p., rassemblant, sur deux CD, les 44 chansons ;

- diffuser ces chansons et en profiter pour en chanter de nouvelles sur scène !

Le projet « 44 » réunira quatre albums en deux disques :

- chansons à l’ancienne ;

- chansons géographiques ;

- chansons amoureuses ; et

- chansons dans le miroir.

Le projet « 44 », c’est aussi des potins.

- Les chansons seront enregistrées « dans les conditions du direct » en piano-voix, avec l’apport ponctuel du jazzman virtuose Pierre-Marie Bonafos.

- Un premier tour de chauffe, en version guitare-voix, rassemble 44 chansons selon le même découpage à la Comédie Dalayrac (Paris 2), du 16 avril au 7 mai 2019 (rens. ici).

- Le dalmatien qui porte le disque avec ses 44 taches (env.) s’appelle Debussy de la Lorette en Cornouailles.

- La photo de l’album a été capturée par l’équipe de Kuhuru.com. Les autres photos sont de Bertrand Ferrier, sauf celles qui ne sont pas de lui, ça va de soi.

Soutenir le projet 44 : c’est ici.

Céline Faucher, « Qui a peur de Pauline Julien ? », El Clan Destino, 8 avril 2019

Il faut venir au Clan Destino pour le lieu, le patron, les empanadas paraît-il (« mais aujourd’hui, c’est lundi, j’en ai pas fait »), la pratique au moins sporadique de l’entrée libre qui accessibilise – si, si – la culture et, éventuellement, la programmation. Le soir où nous découvrons cette salle aussi excentrée qu’excentrique, nous sommes pourtant venu avant tout pour entendre le répertoire de Pauline Julien chanté par une Québécoise, en l’espèce Céline Faucher, la chouchoute des Salons d’Ima Rose. Actuellement en tournée dans l’Hexagone, elle a débarqué avec trois spectacles :

- « Féminine(s) », une collection de chansons propulsées par des femmes, qui a enthousiasmé Jean Dubois ;

- « Gens du Québec » qui la conduira à Aubenas le 11 avril ; et

- « Qui a peur de Pauline Julien ? », qui vivait sa dernière parisienne le 8 avril.

Or, ce qui nous attend n’est pas un récital comme un autre, plutôt une excursion pédagogique, sorte de conférence chantée qui explore chronologiquement les vingt premières années de chanson de feue l’ex-comédienne. Peut-être les limites chronologiques et le projet didactique auraient-ils gagné à être spécifiées d’emblée ? L’artiste choisit de commencer a capella avec du Léo Ferré dans le texte (« Dans tes bras, c’est bien plus beau / quand il y a la mer et les chevaux »). Patrick Laviosa, son pianiste, la rejoint pour la célèbre « Chanson de Bilbao » écrite par Boris Vian pour Yves Montand. Prolongeant le « on a honte de la musique pour son fric » qui anime le dernier couplet, l’interprète enchaîne sur la « Chanson du capitalisme » brechtienne, puis gaule le noyer en puisant dans « Une noix » célébrée par Charles Trenet. On regrette alors une amplification insuffisante qui bride tant le plaisir de l’auditeur que l’expression du pianiste, intelligemment soucieux de ne pas couvrir sa commanditaire.

Feu le pompeux Charles Aznavour intervient ensuite en clamant : « Je ne peux pas rentrer chez moi / car mon passé y est déjà. » Signe de la diversité du répertoire, l’excellente « Chanson du pharmacien » de Félix Leclerc efface notre ire devant celui qui était devenu une impatientante caricature de momie. Elle apporte son énergie noire que tempère « La marquise Coton », dont l’interprétation par Renée Claude reste la référence. Céline Faucher, elle, n’a rien d’une Renée Claude ou d’une Catherine Sauvage… ou d’une Pauline Julien. Elle ne cherche certes pas à imiter ces diseuses en voulant imprimer sa marque sur ce qu’elle chante. Appuyée sur une voix et une diction solides, elle préfère se mettre au service des chansons, de manière quasi neutre, effaçant, avec humilité, l’interprétation personnalisée derrière la fredonnerie interprétée.

Faute de pédagogie sur le projet du récital, on s’étonne que, après sept chansons, on en soit toujours à l’exploration du premier vinyle de Pauline Julien, mais le rare « Ton nom [ou non] est de bronze et dentelle » de Claude Gauthier nous rassérène… avant que son contraire, le tube des « Feuilles mortes » version Serge Gainsbourg, chanté à deux voix avec Patrick Laviosa, reprenne le chemin des tubes. La déploration façon Gilbert Bécaud se prolonge avec « Quand l’amour est mort (on ne voit plus rien) », et avec l’avertissement de Jacques Brel qui fête ses quatre-vingt-dix ans puisque, on le sait : « On n’oublie rien de rien, on s’habitue, c’est tout ». Les redoutables harmonisations descendantes peuvent sembler ce soir perfectibles – spécificité du spectacle vivant ou de l’oreille imparfaite de l’auditeur, ouf.

Il faut attendre la douzième chanson (« Mon mari est parti » d’Anne Sylvestre) pour s’aventurer dans le deuxième disque, résolument féminin, de Pauline Julien. L’admiration de l’interprète pour l’interprète, ha-ha ou presque, la conduit à d’amoureuses approximations (« connaîtrions-nous Léo Ferré sans Pauline Julien ? », sérieux, en France, carrément). Rien qui ne l’empêche de faufiler « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? », accolé au « J’entends, j’entends » par lequel Jean Ferrat, entre autres, a contribué, lui aussi, à populariser Louis Aragon moyennant un rémunérateur soutien du PC. La première partie du spectacle se clôt avec une inclination québécoise : « Le rendez-vous » de Gilles Vigneault et Claude Léveillée (avec son refrain si typique en A, E/G#, G, A) et le tube « Jack Monoloy » si vigneaultique, dont les deux complices rendent avec plaisir les ruptures de rythme et le dynamisme.

Après cette seizième chanson, la pause, qui surprend le patron (« Je ne savais pas qu’il y avait un entracte »), se dissout sur l’air du « Cinématographe » puis du « Ne vous mariez pas » de Boris Vian. Autant dire que Céline Faucher a choisi d’accélérer le tempo, ce qui est très appréciable au moment de deviner ce qui se passe « Dans la tête des hommes » selon Raymond Lévesque. Le répertoire de cet auteur-compositeur est l’opportunité pour l’interprète d’esquisser la crise d’octobre 1970 à travers « Bozo-les-culottes », bien que la chanson remonte à 1966. La chanteuse paraît osciller entre sa spontanéité joyeuse et son désir de suivre les notes jetées sur son cahier – au point de perdre aussi, à plusieurs reprises, son pianiste qui ne sait à quelle chanson se vouer. Pas de quoi empêcher les deux acolytes d’interpréter « L’homme de ma vie » de Clémence Desrochers (« Si nous devenons bons amis, je t’amènerai le dimanche […] rencontrer l’homme de ma vie »), avant de filer vers Georges Dor et sa « Chanson difficile ».

C’est un double tube qui marque le dernier tiers-temps du concert. Premier tube des chanteurs avec du texte dedans, « La Manic » dont on garde en tête de mémoire l’interprétation de Jean-Marie Vivier. Un utile aparté historique explique alors le titre du spectacle, en évoquant l’article « Who’s afraid of Pauline Julien? » suite au tollé suscité en 1979 par l’interprétation, en anglais, crime, de « La Manic » par la chanteuse, en Ontario. Point de tollé, en revanche, pour le second tube de la soirée, « Suzanne », traduit et condensé par Gilbert Langevin, qui tuile l’arrivée dans les années 1970, cette époque utopique où l’on rêvait, ou feignait de rêver, à un « monde où il n’y aurait plus d’étranger » même pour celle qui, chante-t-elle, est « née à Trois-Rivières ».

Fin du spectacle évolutif et co-construit avec Jean-Paul Liégeois : « Une sorcière comme les autres » d’Anne Sylvestre, manière de boucler avec légèreté le cycle 1951-1971 couvert par ce répertoire en construction, curieux, varié, engagé sans niaiserie, volontaire sans fanatisme, féministe et ouvert sans œillères, bref, plaisant-mais-pas-que.

En conclusion, Céline Faucher s’adresse aux amateurs (même si le public est essentiellement féminin, ce soir, mais la connerie inclusive jamais ne nous a effleuré – s’il avait fallu lécher le fion du consensus, sans doute eût-on trouvé des projets plus excitants ou rentables) d’authentique. Pas l’authentique québécois pour Hexagonal, avec accent surdimensionné, chemise à carreaux et cabane à sucre à tous les étages. Non, l’authentique de Céline Faucher est celui de l’interprète, qui n’est pas un inter-prêtre : il n’est pas au centre de ce qu’il n’a pas écrit. Juste un médiateur, un valorisateur, un passeur. Dès lors, même si le live suscite quelques décalages, la prestation du jour s’appuie sur quatre qualités :

- la construction d’un récital pédagogique ;

- des textes globalement sus sur le bout des rognures ;

- un souci de sobriété qui sied à l’interprétation de celle qui fut, surtout, une interprète ;

- une sporadique spontanéité fort bienvenue, dont témoigne la relation avec le pianiste.

Ceux qui aiment les personnalités plus affirmées ou plus radicales pourront rester sur leur faim tant l’artiste tient à demeurer en retrait devant celle qu’elle incarne – on est loin d’une Mama Béa chantant Ferré ou à une Sauvage bouffant ses covers avec une fringale communicative, pour suggérer un extrême opposé. Ceux qui s’attendent à un récital « Pauline Julien » tout court seront désarçonnés devant le principe respectueux et rigide de la chronologie… et la découpe en deux mi-temps du répertoire, dont une partie ne sera pas valorisée. Cela ne les empêchera pas d’admettre les qualités du projet présenté ce soir-là, parussent-elles trop sages et sérieuses tant pour rendre raison des emballements de Pauline Julien que pour enthousiasmer ces fines bouches. Remettre le répertoire de Pauline Julien aux esgourdes du jouer, et faire de son spectacle une question de goût, comme l’interprétation viscérale et totalement personnalisée de Pauline Julien par Jann Halexander proposait un autre versant : sera-ce pas un excellent prétexte pour aller écouter, en direct, des artistes capables de nous désarçonner et de décentrer notre attente tout en propulsant, à leur main, un répertoire aussi passionnant que chargé d’histoires ?

Komm, Bach!, épisode 60

C’est le danger de l’attente enthousiaste : plus facile à décevoir qu’à satisfaire voire à surpasser. Danger contrecarré par Jean-Luc Thellin lors de son concert pour le festival Komm, Bach!.

Le concert s’ouvrait sur l’impressionnant diptyque BWV 542, où l’imagination libre de la fantaisie dialogue avec la rigueur inventive de la fugue. L’interprète privilégie la simplicité de la registration afin de mieux valoriser la caractérisation de chaque moment. Pas un instant d’ennui dans ce monument du répertoire… et, premier des trois cadeaux pour le programmateur qui réclame des tubes, le « Choral du veilleur » (BWV 646) enchaînait – magistral, tonique et limpide.

La fugue en sol mineur (BWV 578) permettait, avec vigueur, de changer le rythme du concert tout en charmant l’oreille grâce à une technique impressionnante, que l’artiste saupoudre de cette musicalité qui réside dans les petits rien qui font des petits tout, tels que sont articulations, pulsations, respirations.

Les trois chorals haranguant Jésus de venir sauver les païens (BWV 659 à 661) pouvaient surprendre, puisqu’ils correspondent à des prières protestantes propres au temps de l’Avent. Trois arguments pour calmer cet hypothétique étonnement non sans fondement.

- D’abord, il serait sot de réduire l’espérance de la venue du Christ à la seule période de Noël – la fête des Rameaux qui approche ne nous rappelle-t-elle pas cette pulsion humaine avide de Messie ?

- Ensuite, la musique parle au cœur de l’homme par-delà la spécificité de la circonstance – ne peut-on apprécier une chanson d’amour ou un requiem en dehors de leurs vocation fonctionnelle, partant conjoncturelle ?

- Enfin, l’articulation des trois chorals proposée par l’enchaînement des opus sidère tant par l’inventivité du compositeur que par l’aisance de l’interprète, y compris dans le redoutable trio et dans la fracassante troisième version.

Jamais démonstratif, Jean-Luc Thellin déroule la partition avec, à la fois, la sérénité de celui qui en connaît parfaitement les secrets, et la ferveur de celui qui, débarrassé des soucis techniques, en goûte tant les richesses que le privilège de les pouvoir partager aux hommes de bonne volonté.

Les prélude et fugue en ré mineur BWV 539 valent itou leur pesant d’éloges :

- les doigts bien sûr, et c’est déjà pas rien ;

- le sens des couleurs ;

- la maîtrise du discours, dans ses ruptures, ses variations et sa continuité ; et

- l’art de ne mépriser ni le brio ni la profondeur.

C’est confondant de justesse, bien que l’orgue local ne présente pas toutes les caractéristiques indispensables à l’interprétation de certaines pièces – la « Fugue en sol mineur » manquait évidemment d’anches au pédalier ou d’un troisième clavier, mais le musicien a tenu à remplir son contrat en faisant plus que son possible pour qu’elle sonne.

L’affaire se termine presque sur la BWV 565, THE fameuse « Toccata et fugue », deuxième cadeau au programmateur tubophile. Quelle version ! Le texte sonne presque improvisé dans la toccata, ce qui est extrêmement bon signe, sans perdre pour autant en vivacité, en sursauts, en ténacité, en bondissements, en vertiges ; la fugue finit d’éblouir, sereine et énergique, riche et joyeuse quoique mineure, solide et ouverte sur la coda qui lui sert de caisse de résonance. Une exécution nette, sans bavure, dont le succès a obligé le virtuose à offrir deux bis très contrastés… incluant une toccata dorienne, troisième cadeau pour le fanatique de tubes, apte à décoiffer les bœufs les plus cornus de la Terre.

Faut l’dire, sinon c’est pas juste : Jean-Luc Thellin est l’un des mes importants donneurs d’ordres. Ceux qui en concluent que cette chronique est un exemple de lèche-culisme éhonté peuvent, d’abord, s’aller faire lanlère – j’comprends mais j’m’en tampiponne ; ensuite, solliciter le témoignage des spectateurs venus ce samedi soir applaudir une pépite de l’orgue belgo-français ; enfin, acquérir le premier volume de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Johann Sebastian Bach par l’artiste : un jalon majeur dans la discographie récente, même si le mec est, hic et nunc, moins médiatisé que ses concurrents. Une écoute plus tard, je suppute que les doutes seront levés.

Pour ceux qui nous font crédit de l’honnêteté voire du bien-fondé de notre enthousiasme, rendez-vous le samedi 18 mai pour le concert orgue et hautbois qui se profile. Quasi on vous attend déjà.

Gauthier Fourcade, « Le Cœur sur la main », Scène Thélème, 5 avril 2019

On a eu l’occasion de dire du bien, ça nous arrive, de l’hurluberlu qu’est Gauthier Fourcade. Cette fois, c’est beaucoup plus sérieux. Quasiment archéologique, pour dire. A priori, il s’agit du premier spectacle écrit par Gauthier Fourcade. En réalité, pas tout à fait : il s’agirait du un-et-demier, ce qui en dit long sur le bonhomme.

À l’invitation du patron de la Scène Thélème, le comédien expert ès loufoqueries reprend son Cœur sur la main qui sera aussi à l’affiche de la rétrospective des Abbesses, à la rentrée – Gauthier Fourcade y reprendra ses cinq spectacles. Rien de paniquant pour un type capable de faire une Maria Joao Pires : comme il joue plusieurs spectacles en même temps, il lui arrive de débarquer dans un théâtre en croyant qu’il va jouer la « mauvaise » pièce, et donc de jouer au pied levé la « bonne ». Loufoque jusqu’au bout. Et puis, ce soir, pas de trac en vue puisque son vrai trac, c’est pour dans quarante-huit heures, quand il animera son premier « café philo » pour enfants.

Tenons-nous le pour dit, Gauthier Fourcade a un grain qui le pousse, par exemple, à fleurir dans cet endroit étrange où pas de régie lumière, pas de coulisse, juste quelques spots fixes et un rideau qui cache surtout le mur. À jardin, une chaise, une table, un verre d’eau et un grimoire. À cour, un mini synthétiseur. En scène, un zozo qui, faute de régie, va faire à la fois le texte, le sous-titreur et le diseur de didascalies.

- Didascaliste, il explicitera régulièrement son jeu de scène « normal », expliquant pourquoi, étant données les circonstances, il joue différemment ; et, comme il s’agit d’un spectacle découpé en chapitres, il promet de laisser bien voir les moments où le public bien élevé pourra applaudir, puisque aucun noir ne le lui indiquera.

- Sous-titreur : le texte est aussi métatexte, c’est-à-dire qu’il se montre dès le début en train d’être texte, par ex. en réfléchissant à « comment commencer », plus tard « comment écrire » et « comment finir une histoire » voire un spectacle.

Attention, phrase genre hyper pas intelligible : cette démystification de la sacralité – tant de l’incarnation dramatique que du texte comme entité absolue – participe de la facétie fourcadienne alors que l’actualisation strictement scénique n’a été ajoutée, avec astuce, que pour la circonstance. (Voilà, ça, c’est fait, même si le pire c’est que c’est pas fait méchamment : parfois, on met des gros mots parce qu’ils semblent s’imposer, et puis na. Ou « yo », c’est bien aussi, yo.)

L’auteur-acteur commence par jouer « De Boue à Si », un de ses oxymorons classiques. Né à Boue, l’homme en scène veut aller à Si – ce qui l’oblige à prendre un vélo quoi qu’il ne veuille pas aller à la selle. Chemin faisant, il apprend qu’il n’y a plus de station à Si car Si gare est partie en fumée. Résultat, la voie qui part de Boue arrive aussi à Boue, ce qui permet de joindre les deux Boue. Ces bonds et rebonds ne sont que mise en bouche car, enfin, parvenu à Si, l’artiste peut se mettre pour de bon (et rebon) à écrire son spectacle : de fait, tout le monde sait qu’écrire, ça se fait à Si. D’autres problèmes surgissent alors car, le personnage ayant une araignée au plafond, celle-ci ce met en tête de gober sa production, écrite en pattes de mouche.

À force de regarder l’étoile de l’art régner, l’heure-désastre guette. L’auteur, pas à la hauteur, se retrouve coincé dans un livre où nul ne le retrouvera – aucune chance, ce bouquin a une bonne couverture. Aussi l’olibrius décide-t-il de tourner la page et d’évacuer son histoire sans paniquer, « mais avec un peu de panique quand même » pour ne pas trop tarder. Il peut ainsi affronter son nouveau défi : boire de l’eau. Sauf que l’eau finit toujours dans l’évier, id est c’est un liquide déviant, obligeant à déposer plainte contre X. C’est ce qu’on voit, de façon presque obsèques, quand surgit l’idée saugrenue d’aller boire non pas deux mains mais un coude dans un café, et pas n’importe quel café, messieursdames, puisqu’il s’agit d’un café décaféiné où l’on peine curieusement à boire des mous. Du coup, boum, les catastrophes vont s’enchaîner. Suite à une erreur du garçon, le consommateur est victime de racket, en l’espèce un service volé. Pis, le pauvre loustic se prend un pain quand le patron du café trempe ses tartines dans le café. C’est là la lie. Manquerait plus que de tomber sur des curés.

L’on comprend que notre lunaire Pierre Richard des mots préfère fuir vers la mer rose, mieux que la mort du même épithète, de Saint-Jean de Pouët-Pouët. La mer rose, c’est celle qui précède la mer, et désigne donc l’attroupement de vacanciers devant la mer, l’autre. Une brève description du séjour ? « J’étais à la mer. Il y avait tout le monde, sauf ceux qui n’y étaient pas. » Le danger, avec ce genre de facétie, est de décapiter le public. Car, ainsi que l’admet le bougre, « je vous ai pris la tête et vous l’avez perdue avec mon humour révolutionnaire ». Pour pallier ce danger, il essaye d’acheter des applaudissements dans les boutiques spécialisées. Même des applauses moins chers, ça lui irait – tiens, par exemple des applauses d’une main. Las, son vrai problème est qu’il a le cœur sur la main, ce qui est très voyant et souvent fort fâcheux. Anne Sylvestre n’en disait pas moins, ce qui est presque toujours bon signe.

Histoire de se remettre, l’artiste tente de jouer du piano. Il y développe une musique très posturologique, qui consiste à jouer uniquement sur le do pour économiser les mains. Mieux, dans une perspective agronomique, Gauthier Fourcade tâche de traire son piano, « même si le résultat est très lait ». Compositeur, il revendique aussi d’être à l’origine du plus célèbre des arias : l’air de rien. Ce nonobstant, son succès n’ôte rien à sa folie intérieure. Des années après l’écriture de ce texte, il tremble toujours, le 31 mars, que les poissons s’apprêtent à prendre le contrôle du monde. La preuve ? Cette année encore, quand le téléphone sauna, il décrocha en nage et entendit : « À l’eau ? »

En dépit de ses émotions, le gugusse ne manque pas de conclure son spectacle par les quatre indices pensables.

- Premièrement les remerciements, y compris à la scène car « Je vis grâce à mécènes, surtout en France – je n’ai jamais fait de scènes à Rio. »

- Deuxièmement, la conspuation, et hop, du public-ventouse, celui qui refuse de décarrer en dépit des suppliques de l’artiste qui se retrouve enferré dans une page d’ascète.

- Troisièmement, le bis, en l’espèce une démonstration scientifique sur l’importance du con – et j’aime toujours que l’on parle de moi quand je me faufile incognito.

- Quatrièmement, la rencontre avec le public – façon Roberto Alagna : deux ans plus tard, le mec est capable de se souvenir des gens venus l’applaudir pour Liberté ! – fomentée par Jean-Marie Gurné, le patron des lieux, autour d’un savoureux Premier cru classé de Sauternes, offert dans son bistro chic – apéro idéal pour les chanceux allant profiter de son restaurant étoilé après la représentation.

En conclusion, double plaisir :

- d’une part, la découverte d’un lieu carrément pas commun, où les gens humiliables, popopo, n’hésiteront pas à s’habiller chic pour ne pas déparer dans le standing moyen des autres spectateurs – on regrette que la place plein tarif soit à 26 €, on s’y fût re-faufilé pour applaudir l’étrange jongleur annoncé en mai ;

- d’autre part, la joie de revoir un artiste singulier, plus frappadingue que marrant, plus profond que saltimbanque, plus intelligent que divertissant quoi qu’il divertisse ses clients avec art, tact et délicatesse, c’est dire.

Si réduire l’art de Gauthier Fourcade à quelques blagounettes – grappillées çà et là ou inventées pour la cause, car la cause rit, bien – est réducteur (j’ai vérifié : c’est réducteur), cela permet néanmoins de résumer cette longue blablaterie en une phrase : le spectacle est acheman bien écrit et joué – singulier, lunaire et revigorant.

En guise de point provisoirement final, l’on notera que :

- le site de ce spécialiste de la chronologie est résolument moche – non, cherchez pas, encore plus que le mien, ce qui est rarement mauvais signe ;

- sa « lettre d’information » est un plaisir aussi publicitaire que gracieux pour ceux qui s’y inscrivent ; et

- ses prochains projets incluent

- Avignon, dont il est un habitué,

- la réédition d’un jeu qu’il a créé et que nous avons hâte de découvrir,

- l’intégrale de ses spectacles à La Manufacture des Abbesses parisienne à la rentrée… et, donc,

- des ateliers philo pour ceux que Florence Foresti décrit comme « des trucs avec des bras ».

Parfois, y a pas à dire, les enfants ont de la chance.

Jean-Luc Thellin et Johann Sebastian Bach en approche !

Voilà, on est re-fier de proposer un récital Komm, Bach! que l’on imagine aussi « grand public » que magnifique.

Grand public, ça n’a rien de méprisant. Grand public, ça veut dire pas trop long (1 h), avec des morceaux variés, un programme qui permet de suivre, et un écran géant avec une cadreuse live pour vivre le concert comme si l’on jouxtait l’artiste sans pour autant le déranger. Grand public, ça veut dire que la set-list abrite de nombreux « tubes » en plus des tuyaux de l’orgue. Grand public, ça veut dire une entrée libre et une sortie tout aussi libre, ce qui signifie que si l’on n’a pas de sous, si on les a oubliés ou si on boude, on peut venir et repartir sans être agressé ou rabaissé – c’est pas souvent le cas dans les concerts « gratuits » de Paris.

Attention, y aura des corbeilles pour l’artiste (80 % de la quête, le reste pour la paroisse qui paye les programmes, l’entretien de l’orgue, le bout de chauffage, l’électricité, tout ça tout ça). En prime, le musicien proposera à la vente ses disques à la sortie du concert. Mais on peut venir gratuitement et sortir gratuitement, tout en assistant à un concert de ouf. Si ça, c’est du mépris, ben là, oui, je veux bien être considéré comme méprisant.

Quid de magnifique ? Magnifique, ça veut dire que l’on accueille, parce qu’il le veut bien, l’un des grands virtuoses belgo-français, bardé de diplômes et de titres prestigieux même s’il n’est pas encore titulaire d’une grande tribune (on parie ça va pas durer ?). Magnifique, ça veut dire que le mec a commencé une intégrale de Bach pour orgue chez le label spécialisé le plus intéressant du moment, avec un premier résultat époustouflant. Magnifique, ça veut dire que le zozo ne joue pas que superbien des trucs acheman durs, mais ça veut dire que, de surcroît, il les joue avec musicalité, exigence et personnalité.

Magnifique, enfin, ça veut dire que l’hurluberlu joue sur les plus belles orgues de France, dont Notre-Dame de Paris, et que, s’il vient, selon l’expression de Jean Dubois, « régaler Saint-André d’un récital exceptionnel », c’est parce qu’il a aussi souci de diffuser la belle musique là où ça fait sens de glisser de belles émotions. Pas que sur des grands machins, aussi à l’occasion de petits festivals, sans subvention ni moyen, mais qui ont souci, à leur niveau minuscule, d’inviter tant les mélomanes que les curieux, à vivre cette expérience vibrante qu’est un concert d’orgue pas snob quoique de qualité hautement supérieure.

C’est pour ça, on a l’air de faire de la réclame – et on en fait. Le concert de ce samedi vise à accueillir les connaisseurs gorgés d’exigence, mais aussi les curieux, les je-vais-voir, les pourquoi-pas, les je-suis-fatigué-mais-sait-on-jamais que nous sommes, je le crois, souvent. Avec de la musique pyrotechnique qui fait BRAOUM et de la musique qui sait toucher le cœur, parfois malgré soi, des siècles après qu’elle a été composée. Voilà, c’est ça l’idée : on va partager de bonnes vibrations, de belles émotions, de grands mo(nu)ments qui peuvent, encore, plaire voire bouleverser.

Vous trouverez ci-dessous le programme. Un programme tout simple dans sa présentation – la richesse est à l’intérieur. Si vous souhaitez savoir ce qu’il cèle, bienvenue ce samedi soir à Paris, juste à côté de la Place de Clichy, à 20 h tintinnabulantes. (Et pour ceux qui s’inquiètent du standing, oui, pour le grand soir, sauf catastrophe nucléaire ou assimilée, j’aurai enfilé un costume avant de tourner les pages du maestro. Faut rester digne, parfois.)

Juliette, Salle Pleyel, 3 avril 2019

Tout commence triplement mal. Premièrement, de pénibles cris d’oiseaux en guise de bande-son d’attente ; deuxièmement, un usage très généreux de machines à fumée a envahi la salle – si c’est volontaire, moi pas comprendre ; troisièmement, en première partie, un médiocre orchestre de tango, où tel bandonéiste talentueux côtoie une violoniste joyeusement souriante en la personne d’Anne Lepape, une pianiste sans saveur et ouné sorte de Jean Dujardin surjouant le chanteur de tango argentin à s’en faire péter les zygomatiques.

C’est inutile, surcoté et non sans prétention (le remix des Hébrides mendelssohniens à la sauce maté laisse pour le moins perplexe), même si cela permet à Juliette de se faire zizir en chantant « Volver » puis « un tango c’est moi qui l’ai écrit », sur ce moment du premier rendez-vous « où l’on ne dit rien encore, il convient d’hésiter », l’affaire débouchant sur l’enflammée définition du tango comme cette musique « à l’unisson du frisson de la braise ». Disons que nous avons peu frissonné, même si cette pièce rapportée nous a mis sur des charbons ardents.

Ça commençait mal, donc, mais ça continue mieux quand le spectacle commence pour de bon. Juliette s’étonne de voir du public : elle est chez elle et espère passer une soirée pinard – ou peinard avec ses potes zicoss. Première chanson en douceur devant le fameux « piano noir ». L’arrivée des musiciens – qui, eux, ne voient pas le public mais un papier peint supermoche, merci – offre l’occasion à l’artiste de revendiquer ses lunettes (« À carreaux ») presque autant que Nana Mouskouri, puis de souligner qu’elle aime pô la chanson, sauf l’argent que ça lui rapporte en masse, ha-ha. En fait, elle ne l’aime pas d’une force qui la contraint à chanter en turc, ce que même Coluche ne faisait que sous la torture.

Ce détour, qui le vaut bien, ouvre un parcours passant par une chanson polyglotte (« je chante la langue que l’on parle dans les ports maritimes, gros cochons ») et s’achevant sur une chanson récurrente des concerts juliettiques, « Ce que j’oublierai », sur les migrants – en évitant toutefois la lourdeur d’une explicitation bonne-consciente. On apprécie ainsi tout ce qui rend indispensable ce poids lourd de la chanson française : la fantaisie, l’élégance de l’exécution même quand elle s’emberlificote un p’tit brin, la musicalité que soulignent les instrumentistes poly-activistes, et la richesse d’un répertoire multiple quoique ancré en priorité sur l’album le plus récent. Ceux qui le connaissent auront donc peu de surprise à entendre « Midi à ma porte », une des bonnes idées du dernier disque bien que la chanson ne soit pas la plus aboutie.

La mise en musique multiforme des textes est précieuse car, par bonheur, de même qu’elle n’aime pas la chanson, Juliette ne sait pas jouer du piano. En donne-t-elle l’impression ? Fad(i)aises ! « C’est juste que j’ai de la chance. Voilà pourquoi j’aime tant la musique française. Ravel, Debussy… La musique française se prête trrrès bien à mon hasard personnel. » Les obscènes « Bijoux de famille » rappellent le penchant de Juliette pour la grivoiserie, et résonne d’autant mieux que la chanson est balancée, bim, juste avant « Les corons » version intime, les zicoss étant alors expulsés pour aller chercher de quoi manger. Le moment d’émotion à peine terminé, l’atmosphère rebascule avec le retour du quatuor d’accompagnateurs. Les gars ont bien apporté le boirer, mais y aura pas de manger sauf si quelqu’un réussit, enfin, à tartiner de la bière.

S’ensuit un gag trop long – comme le sont beaucoup d’interchansons lors de ce récital – autour du concerto de Mozart dit « de Macha Béranger ». En rebondissant, jboïng-jboïng, sur feue l’émission d’écoute dans la nuit propulsée très tranquillement sur France Inter, la chanteuse enquille avec « Météo marine », issue du dernier album comme « Procrastination » (qui vient du latin procrastinatio, qui veut dire procrastination, alors que krocrastination désignerait le fait de laisser une bière au lendemain, mais c’est très rare chez les gens un tantinet civilisés). Après quelques bafouilles vite maîtrisées (« je suis troublée, mais je vais me détroubler », annonce la vedette) et une trop longue digression sur la glande, entre procrastination et endocrinologie, « Le petit vélo rouillé » remet le spectacle sur les bons rails.

Reste à enfoncer le clou. Avec vigueur. Car Juliette est une chanteuse engagée. Elle est féministe. Ou, plus exactement, elle est FÉMINISTE au point de porter moustache comme toute « éternelle pas féminine » qui se pousse du poil. Féministe, oui, au point aussi d’ouvrir la première série de bis par « C’est ça, l’ru(g)by ». L’heure avançant, il est temps de penser aux remerciements surtout sans oublier Claude Berry, ce à quoi s’astreint Juliette Binocle en recevant son prix conçu pour elle et, peut-être, par elle, ce qui lui permet, c’est malin, d’en être l’heureux récipient d’air – Dieu que c’est drôle, depuis la blague sur le « poids lourd », pas lu pire mais bref.

Une excellente idée de mise en spectacle se glisse alors : reprendre le concert à son commencement, avec l’intégralité du sketch liminaire avant de basculer dans un projet qui pourra intriguer les non-abstinents – il en reste, ouf – qui nous lisent peut-être. En effet, il s’agirait de penser la kroprastination, cette fois, comme l’effet retard de l’alcool : on picolerait comme un trou le soir, et l’on ne serait bourré que le lendemain. Si, là encore, le rythme aurait gagné à voir l’interchanson allégée, l’on se réjouit que « Le festin de Juliette » conclue cette série de bis, proposant de la sorte une profondeur de champ et d’inspiration qui dépasse largement celle du dernier disque. Le pasodoble « Francisco Alegre », salle allumée, couronne la prestation.

- Photo : Rozenn Douerin

- Photo : Rozenn Douerin

En conclusion, une prestation solide et généreuse, mais qui aurait à l’évidence pu être allégée de tunnels un brin fastidieux dans les sketchs, hachant le rythme et hypertrophiant parfois la bonne idée qui l’animait à la base. Reste un concert sérieux, maîtrisé et digne. N’y retrouve-t-on pas l’étincelle de folie qui animait l’époque des « lapins, lapins », évoquée autour des nouveaux bijoux et babioles ? L’on serait fort fat, eh oui, de bouder le plaisir que tant de chansons intelligentes, de science musicale et d’envie de s’amuser nous procure. Comme quoi, parfois, même quand tout commence triplement mal, tout peut finir avec le smile. (Mais juste parfois, hein, faut pas s’illusionner non plus, les gars.)

Barthélémy Saurel, Comédie Dalayrac, 2 avril 2019

Après quatre ans dans un petit théâtre parisien, Barthélémy Saurel revient dans… un autre petit théâtre parisien, afin d’y plaquer accords, textes et musiques « entre chanson et humour ». On va être stipulatoire : ceux qui aiment la chanson de qualité avec du texte dedans, précipitez-vous. Oui, je me suis engueulé avec cette tête de mule – il était 100% en tort, je peux le dire, c’est mon site – mais, une fois de plus, je dois le reconnaître : ce que fomente ce paltoquet est fort, drôle-mais-pas-que, et fait avec autant de talent que de maîtrise (modalités de réservation en bas de notule).

Développer le dithyrambe ? Soit car, si un lecteur feuilletant ce site ne connaît pas encore le gaillard, on ne peut que l’inciter à filer l’applaudir. En effet, Barthélémy Saurel est l’une des pépites que cèlent les scènes de la capitale à triple titre, ce qui est plus facile à écrire qu’à dire :

- un excellent auteur-compositeur,

- un interprète remarquablement rompu à l’artisanat artistique de la chanson, et

- un personnage à la singularité jamais putassière.

La personnalité en apparence monobloc qui sévit ce soir à l’occasion de sa deuxième représentation in situ a préparé rien moins que vingt-cinq chansons, interrompues par un entracte, pour embarquer les spectateurs dans son univers. Après plus de deux ans que je ne l’avais vu, suite à quelque échange aussi bref que vif concluant l’aventure du Soum-soum, c’est joie de replonger dans ce répertoire puissamment secoué, savamment drôle et parfaitement propulsé par :

- une voix sûre,

- une guitare jouée seul mais avec maestria, et

- un sens du rythme qui garantit un récital en rebondissement perpétuel, sans gras ni tunnels ennuyeux.

Pour les spectateurs, c’est une grande jubilation d’1 h 30 ; pour le spectateur chantonneur, c’est une leçon devant laquelle il convient de s’incliner en pensant : « Nan mais, c’est pas grave, je fais pas moins bien, juste pas le même style que lui. »

Posant d’emblée que « chaque homme a son moulin / et se cherche du grain à moudre », l’artiste admet être passé « de seul contre tous à qui m’aime me suive », à l’instar du tueur qui, optant pour la méthode douce des balles à blanc puis constatant que personne ne tombe ni ne caveau, comprend qu’il ne va « pas longtemps supporter ça ». Pour autant, Barthélémy Saurel est très clair : lui qui se revendique comme « chanteur de race inférieure (c’est dans mes gênes que j’ai pas beaucoup d’spectateurs) » ne feint pas la douceur séductrice. Il ne cajole pas, il ne racole pas.

Le roi Loth n’aime pas participer ? Barthélémy Saurel l’imite, il n’aime pas être en adéquation : « J’veux pas qu’on m’gratifie / j’veux pas qu’on m’certifie / qu’on m’scelle ou qu’on m’décore » non pour jouer au petit miséreux – non, juste pour « ne pas douter de [s]a sincérité ». Au point qu’il le clame : « J’veux pas être dans un groupe : ça, c’est bien entendu / mais j’veux pas d’l’exclusion, elle rapproch’ les exclus / et tout c’qui est social me dégoûte tellement / qu’j’veux pas être asocial, y a l’mot social dedans. » T’en veux-tu d’la punchline, en v’là, Mistinguette !

Pareil pour l’amour : si d’aventure le chanteur le croisait, quelle catastrophe ! « Si les autr’ filles n’existent plus, dites-moi pourquoi exister ? » Conscient que sa posture peut choquer, il prévient : « J’veux surtout pas voir de docteur / surtout si c’est un qui guérit. » Résultat, il ne lui reste de l’amour qu’un « peu d’mépris pour les roses / et cette fidélité que ni j’demande ni je propose. » Titube-t-il et voit-il des papillons en sortant de chez sa dulcinée ? Pas d’inquiétude, « c’est parc’ que l’amour ne remplace ni la viande roug’ ni le poisson. » Autant dire que les stigmates qui font ouh-ouhter les sots, par exemple parce que vendre des missiles, c’est caca, il s’en tampiponne et revendique d’avoir pu être footeux quasi vedette ou, au moins, « dans une équipe qui gagne grâce à [s]on père qui fabriquait des armes ».

Dès lors, rien d’étonnant si ce napoléonophile est « volontaire pour la Révolution » pour « avoir quelque chose à fair’ le soir » ou « emmerder l’All’magne, l’Amérique et l’Japon », « à condition qu’ell’ soit improvisée / peut-êtr’ souhaitée mais pas autorisée / et qu’ell’ se fass’ sans sponsor et sans subvention ». L’homme rue dans les brancards des religions, ces « sectes démodées » qui, curieusement, réservent toutes un accueil particulier au pauvre cochon. Ce nonobstant, l’objectivité l’oblige à reconnaître qu’elles ont un grand intérêt, puisque « les tenues religieuses sont pratiques pour chier discrètement ». Bref, face aux dogmes millénaires, lui paraissent plus pertinentes des questions existentielles moins courues du style : « L’eau sait-elle que la vapeur, c’est elle ? » Ou : peut-on apprécier les pauvres quand on sait que d’autres sont encore plus pauvres ? Ou : faut-il respecter les minorités de plus de un, surtout si elles sont majoritaires ?

« Avec une guitare mais sans micro » dit le pitch. Contrairement aux apparences, c’est vrai. Photo : Bertrand Ferrier

À la mi-temps, on l’a compris, le ronchon ne manque ni d’idées très personelles, ni de fantasmes fort singulier. Dès la reprise, il le prouve encore, révélant qu’il aurait « tell’ment aimé être une ville italienne », non par pour coincer la bulle mais afin de « prendre une voie antique pour sortir de moi-même, et ram’ner un nuag’ pour dormir sous la pluie ». Aussi serait-il benêt de réduire Barthélémy Saurel à un chanteur drôle, ce qu’il est avec férocité. Son interprétation de « La danza » de Gioachino Rossini, visant à prolonger son escapade de chercheur de Botte, démontre son souci de ne pas se cantonner dans l’efficacité univoque : surprise, diversité et pas de côté sont aussi des atours séduisants. D’ailleurs, statistiques de conquêtes rêvées à l’appui, le chanteur perçoit le monde comme un immense champ de possibles, et il peine à accepter que, en réalité, le monde est, surtout, un immense marécage d’impossibles. Sa persévérance de chanteur « de race inférieure » illustre et éclaire à la fois cette tension.

Ainsi, à l’image de telle fille qui, non seulement est à moitié cinglée « mais moi je dis aussi qu’il [lui] manque l’autre moitié », le personnage Saurel peut se laisser séduire par sa moitié… avant d’apprendre « que c’est Roger l’nom du nouveau ». Furieux d’avoir cru au couple, il s’amuse pourtant de voir que Roger, à son tour, y croit, concluant : « Et ce s’ra quoi, l’nom du prochain ? » Entre ironie et autodérision, l’auteur sait s’amuser avec des situations ou avec des séries de jeux de mots comme dans « Un ramoneur la suit ». C’est aussi cette variété incroyable, toujours de qualité supérieure, qui époustoufle.

D’autant que la facétie n’empêche point l’artiste d’être prophétique. Selon lui, « au train où vont les choses, les objets finiront par vivre / et y a des chanc’ pour que, pour nous, ça complique un peu la vie qui va suivre. » Et c’est vrai, que se pass’ra-t-il quand les escaliers changeront l’ordre de leurs marches et que l’on ne pourra plus atteindre la première, ou quand les lunettes se colleront du papier parce qu’elles en auront marre qu’on leur regarder au travers ? Probable qu’il nous faille mourir et être, au mieux, « incinéré au feu d’bois », ce qui suscitera un nouveau problème : être ou ne pas être incinéré au bois de hêtre ?

En attendant cette perspective, notre gastronomie suivra le cours de notre couple, suggère Barthélémy Saurel en avouant que, « de raviolis en boîte en raviolis en boîte, j’en suis à m’demander / (…) si final’ment j’ai eu raison de te quitter »… quitte, justement, à reconnaître que « de petits gâteaux secs en petits gâteaux secs, / il vaut mieux final’ment que j’aille au restaurant. » Au cœur du faux cynique et de l’humoriste accompli qui enchaîne les chansons sans temps mort, palpite l’espoir de l’amûûûûr, qui « multiplie les joies par cent et qui divise les peurs par mille », prouvant ainsi que « l’amour, c’est pour les vieux et pour les imbéciles ».

Du coup, le chanteur se sert de cet infini à la portée des caniches pour essayer d’élargir son public, par exemple en écrivant une « chanson pour tous ceux qui ne sont pas nés » : « C’est vrai qu’ils entendent pas, mais qu’est-ce qu’ils sont nombreux ! » Ainsi ne cesse-t-il de transformer le réel, décevant et fantasmatique à souhait, chantant que, pour lui, « les tristes symphonies tell’ment avar’s en doubles croches / résonnent comm’ du Johnny – moi, j’ai un soleil dans chaqu’ poche ». Trois bis claquent en fin de bal : l’excellent « Montreuil-sous-Bois », repris jadis en compagnie de joyeux lurons ; la tubesque « Prière pour être seul à quarante ans », quasi québécoise au refrain (comme le couplet du « Soleil dans chaque poche » évoquait Félix Leclerc) ; et « 2 h 30 », qui dure un peu moins que son titre ne le laisse craindre, et certains peuvent presque penser « hélas ».

En conclusion, pas de nouvelles de Vincent ni de sa copine, cette fois, mais un récital impressionnant de drôleries, de maîtrise technique et de tenue. L’émotion est sans cesse celée derrière

- un humour percutant,

- un personnage brut mais certes pas abruti, et

- un artiste dont on s’étonne que quelques places soient encore disponibles pour l’entendre prochainement pousser la goualante.

Tant pis si, parfois, dans sa vie, le zozo tient du gugusse, du gougnafier voire du pignouf (il préfère) : ce qu’il fait sur scène est, a minima, remarquable ; ne pas l’aller tester ou sur scène pour dix euros, près de l’Opéra, dans un p’tit théâtre original et parfaitement adapté à ce type de prestation, mazette, quelle idée saugrenue ce serait !

Pour s’empresser de réserver, c’est ici.